簡介

【名稱】陳尚仙墓誌

【作者】張鼎撰,徐浩書

【書體】楷書

【年代】唐代

【材質】青石質

【形狀】有界格

【規格】墓誌高72cm,寬70cm,文25行,滿行25字

【出土】2003年春出土於河南洛陽紅山鄉

【收藏】長安博物館

唐《陳尚仙墓誌》,全稱《唐御史大夫張公故夫人穎川郡夫人陳氏墓志銘並序》。志高72厘米,寬70厘

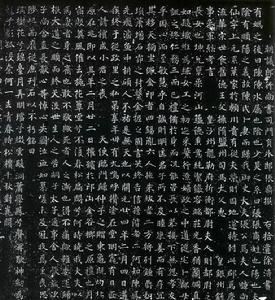

《陳尚仙墓誌》碑刻圖片

《陳尚仙墓誌》碑刻圖片從現有研究徐浩書法資料看,《陳尚仙墓誌》為迄今發現的徐浩楷書的第一志,為研究徐浩早期書法提供了難得的資料。 據宋趙明誠《金石錄》載,徐浩從開元二十六年(738年)十一月書“唐濟源令李造遺愛碑記”,徐浩時年35歲,至建中二年(781年)十一月書“唐三藏和尚不空碑”,徐浩時年78歲,共書碑29通。其中正書12通,行書10通,八分書7通。

書法賞析

從《陳尚仙墓誌》的書法特點,可以看出徐浩正楷書體演變的軌跡。

基於上述,我們知道《陳尚仙墓誌》是迄今發現徐浩最早的書法作品,這篇墓誌雖為正書寫成,但字裡行間流露出行書的痕跡。令人注意的是,從這些痕跡中,我們不但可以看出徐浩正書中所蘊含王羲之《聖教序》的遺意.而且還可以看出虞世南的書法韻味和褚遂良的結字神態。諸如虞書氣秀色潤,筆調意和,字畫瘦硬,骨力道勁等特點,在此《陳尚仙墓誌》中即可看出端倪。

如褚書結體的寬博,乎正剛

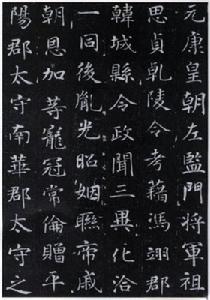

《陳尚仙墓誌》局部

《陳尚仙墓誌》局部徐浩所處的時代,正是唐朝內極盛漸人衰落的時期,尤其在開元、天寶年間,雖然時局動盪,然書家倍出,除卻寫經抄書的經生之,出現了一批諸如張旭、顏真卿、褚庭誨、張少悌、韓擇木、徐浩等書法名家。其中徐浩長顏真卿六歲,早逝三年,且與顏真卿過從甚密,所以兩人早年書風極為相近,今僅以《陳尚仙墓誌》與顏真卿書《郭虛己墓誌》相較,即可看出兩人早年的書法是極為相近的。只是他與顏真卿同時都受時代的影響,又各自走出了

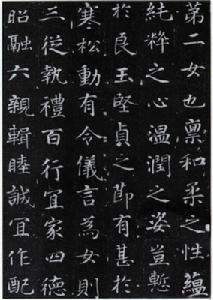

《陳尚仙墓誌》局部

《陳尚仙墓誌》局部尤其是徐浩的作品,雖然結構出於褚登善,但此時已不像褚登善那樣規矩森嚴,稜角分明,而是表現出一種行雲舒捲的自由和形體方正寬博的穩健、均衡。他與額真卿兩人長時間的切磋、砥碩,既為額真卿的書法革新作了充分的準備,同時也為徐浩中後期的書法演變開了先何。

以兩人留下的碑帖為例,看其兩人楷書各自書法演變的軌跡,顏真卿從天寶九載(750年)到上元元年(760年)10年問有四個類型,北京的劉濤先生已有論及。第一類型,即諸如42歲時所書的《郭虛己基志》,筆畫剛勁有力,折筆頓按明確,字畫姿態方正道美,大有風華正茂的氣象。中規人矩的字法還有虞字的影子,豐滿寬擄之態在後期的書寫中得到發揚。第二類,以《多寶塔感應碑》為例,書法的秀媚多姿遠甚於前,突出了一些形式特徵,是顏書中最為勻整的楷書。但是點畫有法而失於一律,結體精整而失於平板,稍有程式化的傾向。第三類,《東方朔畫像贊碑》,此碑字法以多寶塔為骨架,卻發生了明顯變化,例如筆力內斂,收斂鋒芒,筆畫圓厚。又微筆和揀筆收束,字形展長,大小合一,撐滿字格,顏真卿後期的結體力法於此碑見出端倪。第四類,《謁金天王神詞題記》,強化了《東方朔畫像贊碑》筆畫圓厚飽滿的豐偉之態,外柔中剛,強化了以往歌側錯落的態勢,結字趨於雄揮凝重的平正。

徐浩的楷書,縱觀現有資料,大抵可分三類:第一類,即33歲所書的《陳尚仙墓誌》,結體寬博,字畫瘦硬,骨力道勁,行筆中雖有楷法之規矩,又有坦少之飄遠,褚書結體的痕跡鉸為濃厚。第二類,即68歲時所書《大德大證禪師碑》,此碑書法仍以褚書之結構方正寬博,但中宮已明顯內收,加之折筆頓按,點畫收放愈見分明,其楷書愈發顯露出小規人矩的道媚,然而,如此書法美中不足的是,此書雖較《陳尚仙墓誌》那種字面瘦硬的外露多了些內涵與濕潤,但仍有些缺乏意超的板滯。第三類,即78歲所書的《大德大辯證廣智三藏不空和尚碑》,此碑書體厚重肥回,含蓄溫潤,是其晚年的得意之作,也是徐浩楷書的代表之筆,該碑文字結體仍以褚書的寬博為主調,中宮內斂,在褚字筆畫平宣為主的基礎上而又有俯仰起伏,兼與堅畫的努勢構成的舒放,更加拓展了文字外向蓄勢待發的張力,這種既中規入矩,又不受拘束,既有法度,又自由自在的書寫方式,正是形成徐浩正楷書體用筆圓勁而深厚,鋒藏畫心,力出字外,筆畫肉中裹筋,血肉豐滿,雍容大度的基礎所在。正如前人所論:“蓋浩書鋒藏回心,力出字外,得意外往往似王羲之,其妙實在槍法也。”今觀徐浩楷書結構整瞻,秀逸天然,定當與“感應頌”隸書並垂不朽,誠哉斯言。 綜上所述,我們是否可以這樣說:《陳尚仙墓誌》的出土,不但對研究唐代名將張守珪有里要的史料價值,而且對研究所代大書法家徐浩的生平思想及其楷體書法的沿變軌跡,有著不可替代的物證作用。今地不愛寶,獻瑞斯志,殊可寶貴,實乃我國文史、書法界之幸事,我們理應珍之。

史料價值

志之所載可補史載張守琺家世之闕如。

志之開篇云:“有媯之後曰陳,陳,水屬也,陰也。少昊之系曰張,張,商姓也,陽也。夫陰有順陽之義,故陳氏卜妻而歸我御史大夫張公焉。”君平按:媯,水名,地區名。《史記·陳把世家》載:舜曾據媯汭,其後因以為氏。春秋時,陳國為媯姓。此為夫人陳姓命氏之由。

依志文所云“少昊之氏系曰張,張,商姓也,陽也”。《新唐書·宰相世系表》載:“黃帝子少吳青陽氏第五子揮為弓正,始制弓矢,子孫賜姓張氏。”此為張姓命氏之因。“陰有順陽之義,故陳氏卜妻而歸我御史大夫張公焉。”此陰順陽義陳氏歸張乃天作之合。那么志中陳氏所歸御史大夫張公謂誰?志載不詳,而僅在志中所記陳氏安葬時,有云:“嗣子太子通事舍人獻城,次子尚舍直長、獻心等,悼心失圖,泣血如慕;磋未及冠,疚焉豐喪,思涉屺而靡從,庶刊石以不朽。”“於此知太子通事舍人張獻誠,即張公其子也。《唐書》皆有傳,溯本而求源,知張獻誠之父即唐代名將張守連也。

《新唐書·張守珪傳》裁:“張守珪,陝州河北人。娶於環壯,慷慨尚節義,善騎射。……子獻誠。”今據史載,張守珪琺僅獻誠一子。而志中所云尚有“次子尚舍直長、獻心等”。最起碼還有此一人,史載缺失,當補。

從志載陳氏之葬“天使臨門,歸仲子之賜”,與兩《唐書》相較,印證了張守珪在開元年間特殊的歷史地位。

志載陳氏喪葬時云:“以開元甘四年二月四日諸疾,終於從政里之私第,享年三十有九。嗚呼!橫塗在堂,明塞有日。匠人請損,成小君之喪。天使臨門,歸仲子之賜。”

君平技:從政坊,清徐松《唐兩京城坊考》載:“右定鼎門街西第一街六坊。定鼎門街之西第二街,(北隔洛水,當皇城之右掖門。)從南第一曰從政坊。”

小君,古代稱諸侯的妻子。《春秋·莊二十二年》:“癸丑,葬我小君文姜。”《穀梁傳》:“小君,非君也。其曰君,何也?”以其為公配,可以別、君也。後轉為對妻的通稱。天使,皇帝的使者。《文苑英華’五九三唐劉禹錫·謝賜冬衣表》:“九月授衣,載馳天使。”

何以陳氏之葬,而致“天使臨門”呢?蓋妻因夫故矣。據志知,陳氏之葬在開元二十四年二月二十二日,而在開元二十二年“六月,壬辰,幽州節度使張守矽大破契丹,迫使獻捷”。“冬,十二月,戊子朔,日有食之。乙已,幽州節度使張守建斬契丹王屈烈及可突乾,傳首。時可突乾連年為邊患,趙含章,薛楚玉皆不能討,守珪到官,屢擊破之。可突乾困迫遣使詐降,守珪使管記王悔就撫之。悔至其牙帳,察契丹上下殊無降意,但稍徒營帳近西北,密遣人引突顧,謀殺傷以叛,悔知之。牙將李過折,與可突乾分典兵馬,爭權不葉,悔說過折使圖之。過折夜勒兵斬屈烈及可突十,盡沫其黨,帥餘眾來降。守建出師紫蒙州,大閱以鎮撫之。梟屈烈,可突乾首於天津橋之南。”因守珪建此殊功名聲顯赫,至開元二十三年(735年)“上美張守窪之功,欲以為相,張九齡諫曰:‘宰相者,代天理物,非貸功之官也。’上曰:‘假以其名而不使任其職,可乎?’對曰:‘不可。惟名與器不可以假人,君之所司也。且守珪才破契丹,陛下即以為相,若盡滅買、膚,將以何官賞之?’上乃止。二月,守矽詣東都獻捷,拜右羽林大將軍,兼御史大夫,賜二子官,賞費甚厚”。《舊唐書·張守珪傳》對此亦多有記載:“二十三年春,守矽詣東都獻捷,會籍田禮畢釀宜,便為守連飲至之禮,上賦詩以褒美之。

廷拜守矽為輔國大將軍、右羽林大將軍、兼御史大夫,余官如故。仍賜雜彩一千匹及金銀器物等,與二子宮,仍沼於幽州立碑以記功賞。”關於以上所述,《舊唐書·張守矽傳》載“與二子宮”一事,還可在《張獻誠墓誌》中得到佐證。今據《唐故開府儀同三司檢校戶部尚書知省事贈太子太帥御史大夫鄧國公張公(獻誠)墓志銘並序》知,張獻誠生於開元十年(722年),陳氏之葬時,張獻誠年僅14歲,尚不可能有官職,其《陳尚仙墓誌》所云:“嗣子太子通事舍人獻誠”之官職,顯然系《舊唐書》所載開元“廿三年春,守珪詣東都獻捷”皇上封賞與二子宮時所贈之職。正基於此,適至開元二十四年(736年)張守矽尚在戍邊,這又是“天使臨門,歸仲子之賜”的又一原因。正如史載所云:“二十四年(丙子七三六)三月,張守珪使平盧討擊使、左駝衛將軍安祿山討買、契丹叛者,祿山侍勇輕進,為虜所敗。夏,四月,辛亥,守矽奏請斬之。”由此可見張守珪要陳氏卒時,守珪尚戍守邊關重任在身,且奚、契丹叛亂,還未平息,張守珪既受皇帝新寵,又權握重兵駐守邊關,不可能為夫人之死而置同難於不顧.千里奔喪趕回洛陽。朝廷為安撫重臣,親為料理其後事,遣使臨門,賜贈有加,自然是常理中事。此也許即為“朝議郎行尚書司門員外郎”大詩人張鼎為陳氏撰志之原因亦未可知。據《全唐文》載張鼎撰文者十篇,而獨無《唐御史大夫張公故夫人領川郡夫人陳氏墓志銘》一文,此正當補《全唐文》之缺。從右拾遺徐浩為張守矽妻陳氏書寫墓誌,可以約略探知徐浩在此事後不久由“右拾遺”升任“監察御史”的一個原因。

《陳尚仙墓誌》的書丹者徐浩,宇季海,即後來代宗朝名重朝野歷官吏部侍郎、集賢殿學士的徐浩。而在此開元二十四年(736年)二月為張守珪妻陳氏書寫墓誌時,僅為一從八品“右拾遺”的小官,何以能為張守珪妻陳氏書寫墓誌呢?

君平按:“徐浩,字季海,越州人,父官至洛州刺史。浩少舉明經,工隸書,以文學為張說所器重,調授魯山主薄。說薦為麗正殿枝理,三遷右拾遺,仍為校理。”又據《陳尚仙墓誌》,陳氏之葬,“匠人請損,成小君之喪。天使臨門,歸仲子之賜”。陳氏之喪,葬儀規格是由朝廷策入主持,這樣墓誌由身居“朝議即行尚書司門員外即”的詩人張鼎奉敕撰,由以文學書法著稱的右拾遺徐浩奉效書,自然亦是皇上對戍邊名將張守珪亡妻安葬的一種慰藉.理應提及的是徐浩時年雖僅33歲,但其才華橫溢之文名,於真草隸篆等人體皆備,尤善正書,八分之書名,在肖時已聲華載路。此書法聲名後文論及此不贅述。亦廠出此因,此後不久才會有徐浩“三遷右拾遺,仍為校理。幽州節度使張守珪奏在幕府,改監察御史”這樣一個結果。雖然從右始遺這個從八品上的小官,升任到監察御史這個正八品下的小官,僅是一個小小的台階,然而按唐朝監察徹史“在諸御史雖品秩最低,頗受士人重視,常從京段縣尉中選任。監察中央機構,州縣長官及祭把,庫藏,車旅等事”。這樣什途上的一個重要台階,無疑為徐浩日後探升奠定了一個較為理想的基礎。此又為研究徐浩的生平及思想發展,提供了一個翔實的依據。