相關圖書

相關圖書陰道腺癌多數為轉移性的,例如子宮內膜癌、子宮頸腺癌、卵巢癌、膀胱癌和直腸癌等,由原發腫瘤直接浸潤或經淋巴轉移到陰道壁。原發性陰道宮頸透明細胞腺癌較少見,常發生於少年和20歲以前的婦女。國際文獻統計陰道透明細胞腺癌(clearcellad-enocarcinomaofthevagina)年齡最小7歲,最大28歲,平均年齡17歲。

概述

腺癌

腺癌正常情況下,女性陰道壁並無腺體存在,但某些婦女可能出現陰道腺體,部分伴有分泌物增加,燒灼感症狀及陰道壁的變化,如局部糜爛、小囊腫等,稱之為陰道腺病(Aden-osis), 陰道腺體被認為可能來源於:

①胚胎髮育過程中殘存的苗勒管及中腎管上皮;

②異位的子宮內膜及宮頸腺體;

③鱗狀上皮化生。腺體在某些因素作用下,可發生惡變,致癌因素尚不清楚,透明細胞癌則認為與己烯雌酚(DES)有關,母親在妊娠期間使用已烯雌酚後其所生女嬰以後有發生陰道透明細胞癌的可能,其危險性為1/1000,已烯雌酚通過干擾胎兒陰道壁苗勒上皮的正常分化與退化過程,使苗勒細胞在亞細胞水平發生改變,成為以後發展為癌的基礎。

陰道腺癌的組織學類型有:

①腺癌:與子宮頸管內膜或腸上皮腺體結構相似,細胞呈高柱狀或杯狀,有粘液分泌。

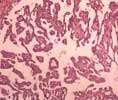

②透明細胞癌:癌細胞胞漿透明,呈低柱狀或立方形,其間散在一些基底部狹窄,頂端肥碩,胞漿稀少,核大深染的鞋釘細胞,細胞排列成實性團塊、條索狀或乳頭狀。

③小細胞癌:腫瘤細胞位於鱗狀上皮細胞下方。細胞小而胞漿少,圓形或卵圓形核,可見斑點狀染色質,有絲分裂相多見,但此型較為少見。

症狀體徵

1.症狀早期癌可無症狀,隨病程發展,可出現陰道排液、陰道出血。某些陰道腺癌可產生黏液,使陰道分泌物較黏稠。癌侵犯膀胱時出現尿頻、尿急、尿血或排尿困難;侵犯直腸時出現里急後重、排便困難;侵犯陰道旁、主韌帶、宮骶韌帶,可有盆髂兩側或腰骶疼痛。

2.體徵陰道病灶多數呈息肉狀或結節狀,也可呈扁平斑塊狀或潰瘍狀,質地較硬,表面有小肉芽,生長位置較淺,可在陰道表面蔓延以至累及大部分陰道。無宮內己烯雌酚接觸史的陰道腺癌臨床症狀與陰道鱗狀細胞癌相似,出現症狀已到較晚期,診斷比較困難,必須鑑別是原發性陰道癌還是從其他部位轉移而來。偶爾,原發於腎臟、乳房、結腸或前列腺的癌首先表現為陰道癌。

有宮內己烯雌酚接觸史的陰道透明細胞性腺癌確診時的年齡是19歲,小的腫瘤通常臨床無症狀,可通過觸診或巴氏塗片發現。大的腫瘤可出現陰道不規則流血或分泌物增多症狀。陰道透明細胞癌可發生於陰道的任何部位,最主要發生於陰道前壁上1/3部位。腫瘤的大小從1~30cm,大部分都呈外生性生長及浸潤表現。97%陰道透明細胞癌的病人存在陰道腺病,陰道腺病的典型的肉眼表現為紅色、天鵝絨樣、像葡萄串狀病變。

繼發性陰道腺癌的臨床表現:不規則陰道流血約為58.2%;血性白帶和陰道內腫塊約為18.2%。陰道內復發病灶的部位:72.8%的復發病灶位於陰道頂端、後壁18.2%、雙側壁5.4%和前壁3.6%。發生於陰道頂端或穹隆部位的病灶主要來自生殖道系統腺癌,約占92.5%;發生於陰道後壁的病灶主要由胃腸道腫瘤轉移而來,約占90.0%。

病因

陰道本身並無腺體,腺癌來源於異位的子宮內膜或子宮頸腺體,亦可來自殘存的副中腎管(苗勒氏管)。自1971年Herbst等報告陰道透明細胞腺癌以後,不少作者對此病進行了研究,指出癌瘤組織來源於副中腎管上皮,並證明發病與母親在妊娠期接受乙菧酚(DES)治療和存在陰道腺病有關係。有人統計24歲以下人群中有宮內受DES影響者,透明細胞癌的累積發生率為0.14~1.40‰。但Lanier(1973)曾調查818例有雌激素暴露史者,無1例發生下生殖道透明細胞腺癌。

病理

陰道透明細胞腺癌,一般生長部位較淺,可累及陰道任何部分,但最常見部位為陰道上部前壁,同陰道腺病。病變局限於黏膜層或只有很淺的肌層浸潤,多數呈息肉狀,有的呈結節狀、扁平斑或潰瘍形。鏡檢:癌細胞胞漿透亮,細胞排列呈腺管囊狀、乳頭狀或實體狀,以第一種為主。細胞呈鞋釘狀,胞漿不含粘液,核為球形,突入腺管腔內,有時酷似子宮內膜腺癌(類子宮內膜癌)。特殊染色時顯PAS強陽性。電鏡觀察,可見透亮的細胞中含有很多糖原,有短而粗的微絨毛,溶酶體及脂滴較少,內質網呈平行排列。

臨床表現

多數患者有不規則的陰道流血和排液,與一般宮頸腺癌難以區別,但亦有少數患者無症狀。

病變多見於陰道前壁上1/3段,偶見位於下1/3或後壁,多數為息肉樣,亦可呈結節樣或乳頭狀,質脆,易出血。透明細胞腺癌的淋巴轉移率較高,有人報告I期為18%,Ⅱ期為30%。在復發的病例中,除盆腔及鄰近器官受到侵犯外,肺和鎖骨上淋巴結轉移約占35%。

診斷

子宮與陰道

子宮與陰道1、病史中應注意追索患者的母親,在妊娠期有無用過雌激素治療的歷史。但是,無宮內受DES影響者,並不能排除此病的診斷。

2、對年輕婦女有不正常陰道流血或排液者,應仔細檢查陰道和宮頸,進行視診和觸摸時,注意陰道黏膜有無天鵝絨樣粗糙面,陰道和宮頸有無息肉樣及結節狀突起,或隱匿於陰道黏膜下硬結等異常病變。由於透明細胞腺癌較容易發生肺和鎖骨上淋巴結轉移,應作胸部X線攝片檢查。必要時行鎖骨上淋巴結細針穿刺或摘除,並進行病理檢查。

3、對可疑病變部位作細胞學塗片,配合陰道鏡檢查,進行瞄準活檢,確定診斷。

4、為了早期發現病人,對有DES暴露史的女孩,應從14歲或月經初潮後開始進行定期檢查,每年一次。如發現不正常陰道流血,應及時進行檢查。

5、在有宮內DES暴露史的人群中,凡在24歲以前有異常陰道流血、流液;宮頸呈廣泛的柱狀上皮外翻;或陰道有廣泛柱狀上皮伸展者,列為“高危病人”。應予嚴密追隨,半年或一年複查一次,以便發現早期癌。

6、鑑別診斷主要依據病理組織學檢查,排除其他原發或轉移的陰道癌瘤。

7、臨床分期仍按FIGO規定的陰道癌分期。凡癌瘤侵及宮頸者,則按宮頸癌進行臨床分期。

治療

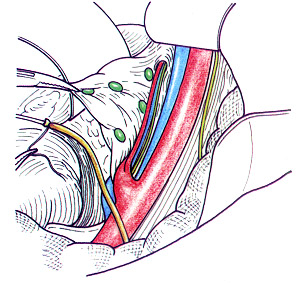

盆腔淋巴清掃

盆腔淋巴清掃一、手術治療

為I、Ⅱ期病變的首選治療。因透明細胞腺癌表淺浸潤時亦可有淋巴結轉移,所以手術範圍應是:子宮根治性切除術,陰道切除、盆腔淋巴清掃、陰道植皮再造,年輕者保留卵巢,因為除晚期外,很少轉移到卵巢。多數患者婚後生活滿意,保留卵巢並未增加復發的危險性。I期淋巴結陽性者復發率達50%,陰性者只有14~15%。晚期患者及放射治療後局部復發者,可考慮施行盆腔臟器切除術。有人報告20例臟器切除,7例死亡,12例術後生存良好1~10年,1例又復發。

病灶小局部切除者,復發率高。如附加盆腔淋巴清掃及輔助局部放療(放射針插入局部或放射線筒),一周內照射60~70Gy或分次照射,可保存生育能力。局部治療中如腫瘤接近宮頸,放射可致成宮頸狹窄,繼而不孕。

二、放射治療

對I期和Ⅱ期患者,採用放射治療亦有效,甚至得到治癒。一般採用組織內插植法,一周內照射60~70Gy。亦可分次腔內照射,總量60Gy。對晚期者雖使用內、外放射治療,效果亦不佳。

放療有破壞卵巢功能及發生放射併發症等缺點,不應首選。但對病變侵及宮頸陰道以外的晚期患者,可以緩解病情,延長生命。

三、化療

適用於晚期復發的病例,目前文獻資料較少。有人報告套用阿黴素和其他藥物,如環磷酸胺、5-氟脲嘧啶等聯合化療。但尚難估計療效。

四、孕激素

近年來有人報告套用孕酮類藥物,如局部使用孕酮栓劑,治療陰道透明細胞癌,獲得一定療效。但亦有人報告未能證實腫瘤退縮。

五、復發治療

盆腔轉移者可考慮實行盆腔中心照射及盆腔器官切除術,有成功實例。肺部轉移者可經全肺照射(18Gy),繼以更生黴素而得到緩解。

預後

預後與臨床期別密切關聯,Herbst等報告總的5年生存率為80%。5年生存率I期陰道型為87%,宮頸型為91%;Ⅱ期陰道型76%,宮頸Ⅱa為77%,宮頸Ⅱb為60%;Ⅲ期者5年生存率為30%;Ⅳ期例數過少,不便計算。5年復發率為21%,最常轉移處為肺、鎖骨上淋巴結及盆腔區,轉移多出現在3年以內,偶爾有長達7年者。淋巴結轉移者,預後較差。