陝州概況

陝州風景區

陝州風景區陝州即今三門峽市陝縣,東據崤山關連中原腹地,西接潼關、秦川扼東西交通之要道,南承兩湖,北對晉地鎖南北通商之咽喉,是古來兵家的戰略要地。九大雄關居其三,崤山、函谷、雁嶺分守三門峽的東、西、南三面,北面,一條天然屏障—黃河蜿蜒東行,晉、陝、豫三地依陝州為界居河而治。

這裡流傳這許多美麗的傳說:禹鑿三門、紫氣東來、周公分陝,更有關雲長收周倉,老子著道德;

這裡有千年古寺寶輪寺、千年古剎空廂寺,千年古虢都城上陽,千年古渡茅津渡,千年古城陝州城,更有眾多文人墨客為此書寫的千古傳唱;

這裡分布著眾多的歷史名勝,陝州八景:寶輪夕照、禹門積雪、繡嶺雲橫、崤陵風雨、草堂春暉、硯山秋霽、古渡飛虹、金沙落日,古虢博物館,黃河古棧道,人、鬼、神三門,梳妝檯,以及達摩修行十年的四季風景奇偉、絢麗多姿,且有著小華山之稱的亞武山;

這裡地傑人靈,名人輩出上官儀、上官婉兒、魏野;這裡物華天寶,黃金、煤、鋁三分天下,大棗、蘋果香飄四方。、

這裡三面環水,弘農澗河自東向西在三門峽的南邊輕輕流淌至黃河,順著黃河從南向北依城而流,再折向東劃個弧線逶迤東去,將美麗的三門峽攬入母親的懷中靜靜的沉思。

古往今來,歲月如梭,如今,這裡有著聞名全國的美稱——黃河明珠,近年來,伴隨著美麗的天使——白天鵝的到來,又被譽為——天鵝之城。

春天,這裡鮮花爛漫,桃紅柳綠,遍地蒼翠;夏天,這裡綠樹成蔭,山清水秀,碧波蕩漾;秋天,這裡瓜果如織,艷花掩徑,層山浸染;冬天,這裡陽光明媚,冰裹雪封,鶴舞翩翩。引人注目的黃河游——碧波蕩漾、心曠神儀,萬里黃河第一壩——居高臨下、高大雄偉;寬闊的馬路,林立的商廈,流淌著都市的喧譁;川流的車群,耀眼的霓虹,宣洩著都市的繁華;長長的濱河公園,誘人的陝州景區,傳遞的是富庶文明;綠蔭掩隱的廣場,遊人如雲的園林,顯現著幸福和諧。

行政區劃

陝縣位於河南省西部,北隔黃河與山西省相望。總面積1763平方公里。總人口34萬人(2006年)。全縣轄4個鎮、9個鄉:大營鎮、原店鎮、西張村鎮、觀音堂鎮、張汴鄉、張灣鄉、菜園鄉、張茅鄉、王家後鄉、硤石鄉、西李村鄉、宮前鄉、店子鄉。縣政府駐大營鎮。

2000年第五次人口普查,全縣總人口343863人,其中:大營鎮48546人、原店鎮33143人、西張村鎮30952人、觀音堂鎮28913人、張汴鄉12343人、張灣鄉24298人、宜村鄉22715人、菜園鄉22086人、東凡鄉14604人、張茅鄉21283人、王家後鄉9330人、硤石鄉15367人、柴窪鄉9514人、大延窪鄉9151人、西李村鄉22730人、宮前鄉14871人、店子鄉4007人。

2005年,陝縣鄉鎮區劃調整:撤銷大延窪鄉併入觀音堂鎮,撤銷柴窪鄉併入王家後鄉,撤銷東凡鄉併入菜園鄉,撤銷宜村鄉併入西張村鎮。截至2005年12月31日,陝縣轄4個鎮、9個鄉:大營鎮、原店鎮、觀音堂鎮、西張村鎮;張汴鄉、張灣鄉、菜園鄉、張茅鄉、王家後鄉、硤石鄉、西李村鄉、宮前鄉、店子鄉,共有9個居委會、263個村委會,2232個村民小組,總人口344910人。

2015年3月,經國務院批准,陝縣撤縣設區,新設立陝州區

陝州四大名吃

一、 陝州糟蛋

二、 觀音堂牛肉

三、 水花佛手糖糕

四、 大營麻花

陝州地坑院

地坑院是一種古老的漢族建築形式。是在平整的黃土地面上挖一個正方形或長方形的深坑,深約6、7米,然後在坑的四壁挖若干孔 窯洞,其中一孔窯洞內有一條斜坡通道拐個弧形直角通向地面,是人們出行的門洞。地坑院與地面的四周砌一圈青磚青瓦檐,用於排雨水,房檐上砌高30~50厘米的攔馬牆,在通往坑底的通道四周同樣也有這樣的攔馬牆,這些矮牆一是為了防止地面雨水灌入院內,二是為了人們在地面勞作活動和兒童的安全所設,三是建築裝飾需要,使整個地坑院看起來美觀協調。 人住在坑裡,排水問題自然是第一大事。為此,他們在地坑院中間下挖了深4~5米的旱井、俗稱滲坑,專門用來聚集和滲進入坑內的雨水。地坑院與通往地面的通道旁有一口深水井,加一把轆轤用於解決人畜吃水問題。地坑院內各個窯洞分為主窯、客窯、廚窯、牲口窯、茅廁、門洞窯等功用,按照主窯所處方位不同稱之為“東震宅”、“西 兌宅”、“南 離宅”、“北 坎宅”幾種。這說明建造地坑院同樣受到漢族傳統文化八卦的影響,老百姓依“風水流脈”來確定院子主方向的朝向。

陝州窯洞柿子醋

據可查史料記載,我們 食醋最早產生於 西周。山西是我國著名的食醋生產地。 柿子醋的產生是是在糧食醋之後的北宋。當時的河南省西部有個叫做陝州的地方, 陝縣當地盛產柿子,偶然機會開封的大臣在當地巡查,發現當地人民有自己釀醋的習慣,嘗之:酸味醇厚,略帶果香,觀之:清澈,略帶是柿紅,聞之:酸甜,略帶酒香。遂嘗試帶到汴梁進宮給皇上,皇顏大悅。遂被封為: 貢醋。貢醋後人賈氏不斷傳承,並且釀造歷史也逐漸擴大到附近 晉 豫 陝等區域。

歷史沿革

陝州糟蛋

陝州糟蛋早在新石器時代,境內即出現村落。西周時,周武王封神農之後於焦,是為焦國;又封虢仲於陝。是為虢國。戰國時,始屬晉,後歸魏,部分又為韓國屬地。秦孝公十年(公元前390年)置陝縣,屬三川郡。“陝,隘也”,就是險要難以通行的地方。陝縣縣境位於崤山山嶺的環抱之中,“據關河之肘腋,扼四方之噤要”,是豫西和渭河平原間的咽喉,固以“陝”為名。一說周成王時,周、召二公以陝塬為界,分陝而治,故名。

北魏孝文帝太和十一年(公元487年)置陝州。隋改陝縣,唐復改陝州。五代、宋、金、元、明、清均屬陝州。

清雍正二年(公元1724年)改升直隸州。

1913年廢州置縣。1928年屬河南省第三行政區管轄。1932年屬河南省第十一行政區管轄。其間陝縣均為行政公署駐地。1949年5月,陝縣解放,歸屬河南省陝州專員公署管轄。1952年4月,陝州、洛陽兩專區合併,歸洛陽專屬領導。1959年,黃河水利樞紐工程——三門峽大壩動工興建。陝縣與三門峽市合併。1961年10月與三門峽市分開辦公。1962年3月恢復陝縣建置,縣委、縣政府設於三門峽市。1986年4月,洛陽專區撤銷。三門峽市升格為省轄市,陝縣歸三門峽市管轄。1994年5月,陝縣縣委、縣政府遷址三門峽西溫塘村。1995年,報經河南省人民政府批准,大營鄉和西張村鄉撤鄉設鎮。1998年4月,經國務院批准,陝縣人民政府從三門峽市區遷至陝縣大營鎮溫塘村。

陝州之戰

陝州(今河南三門陝)為中原通往關中的戰略通道。建炎元年(1127)十二月,金軍三路攻宋,婁室部由山西出同州(今陝西大荔北)渡河,攻占同、華(今陝西渭南東)各州及潼關,陝州守將王瓁即自動放棄走入四川。次年春,石壕(今河南澠池西)尉李彥仙以計收復陝州,朝廷遂命他為知州兼安撫使。開封、洛陽(今河南)等地士民爭相來歸,解州(今山西運城西南)邵興部義軍五千人亦聽李彥仙節制,軍勢大振。李彥仙在陝州積極備戰,修城疏塹,利器械、積糧食、鼓士氣,人心堅固可用。三年(1129)、天會七年秋冬,金再度興兵攻宋。十二月,西路金軍婁室部全力圍攻陝州,欲先下陝州然後併力西向。李彥仙向川陝宣撫處置使張浚報告,要求騎兵支援,並提出撤出陝州、避實擊虛的作戰方針,張浚不從,李彥仙乃決定死守。四年(1130)、天會八年正月初一開始,婁室加強了攻勢,將金軍分為十隊,一隊攻一日,輪番進攻,使用了鵝車、天橋、火車、衝車等多種攻具。城中軍民英勇奮戰,前後與金兵交戰二百餘次。李彥仙與軍民同甘共苦,城中糧盡,士卒們煮豆為食,他只取豆汁自飲。金軍以富貴誘降,李彥仙即斬其來使。正月中旬,敵兵益多,而宋援兵不至。金兵攻下城中,軍民堅持巷戰,李彥仙負傷後殉難,部將陳思道等五十一人皆與之同死,無一人投降。陝州陷落。四月,金軍進攻潼關,占領三原(今陝西三原東北)、乾州(今陝西乾縣)、邠州(今陝西彬縣)等地,駐軍長安(今陝西西安),關中淪陷。

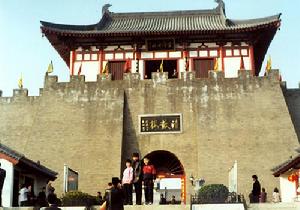

陝州古城

位於三門峽市區的陝州風景區是河南最大的城市園林。那裡既可憑欄瞭望九曲黃河的雄渾之美,又可領略小橋流水綠樹紅花的綽約風姿。更重要的是,這個由古陝州城遺址發展起來的大型城市園林,除了帶給你感官上的享受之外,還常常會使你蹙眉凝思,回味2000多年來這裡曾經的風雲變幻,探尋青枝綠葉間、錦繡繁花中透出的縷縷歷史雲煙。

一

“陝”作為地名,最早可追溯至商代,歷史上著名的夏商征戰即發生在這裡。西周初年,周成王的兩個叔叔周公和召公分“陝”而治,“陝”以東由召公管轄,“陝”以西由周公管轄,“陝西”便由此而得名。作為縣治,陝縣最早設定於秦惠公十年(公元前390年)。據民國《陝州志》記載,陝州城初建於漢武帝元鼎四年(公元前113年)。當時的陝州城周圍13里120步,東南城腳下,有16.7米深的壕溝,西、北兩面,最深崖高33米以上。

陝州城北瀕黃河,南依青龍澗,東指崤陵,西望函谷,不僅是豫、陝、晉三省交界處的商貿重鎮,也是兵家必爭之地。由於特殊的軍事和地理位置,歷代帝王都十分重視陝州城的建設,北魏、西晉、南北朝時期,陝州城廓都得到了不同程度的修補和加固。公元627年唐太宗即位,他對陝州城的興建尤為重視。在他的詔令下,除將東、南兩面城牆增高外,又加固增添了東、西、南、北四處城門的二道門,使城廓更加堅固。公元637年,唐太宗東巡,遣武將邱行恭在陝州城西南3里黃河上營造浮橋一座,叫作太陽橋,此橋於北宋太平興國八年即公元983年因黃河水漲而沖毀。不過太陽橋的名號還是被保留下來,後來在此開設的渡口叫太陽渡。

明王朝洪武年間,明太祖朱元璋在陝州城設定“瑞王府”並封了朱姓王爺。朱元璋詔令重新把四處城門進行了擴建,給東、西、南、北城門正式命名為“宣威門”、“政平門”、“迎恩門”和“宣化門”。

公元1555年,陝州發生一次強烈地震,城牆、城樓、城內建築均遭到嚴重破壞。

明朝末年,李自成率領起義軍與清兵在陝州城展開過兩次大的戰鬥,使城牆樓閣嚴重損壞,康熙十八年和雍正七年進行過兩次較大規模的整修。

公元1815年,陝州又經歷一次大地震,這次地震使陝州城東、南兩面城牆坍塌大半。

清光緒十三年,河陝汝道道台徐鐵珊帶領民眾,在南門外修築了一條長56丈的護城攔河大堤和青石砌壘的護城大坡,又在東、西、南三面用大藍磚、灰漿砌壘築起了整齊堅固的磚城牆。

抗日戰爭爆發後,為抵禦日軍進犯,便於開展游擊戰爭,當局動員民眾拆扒陝州城牆。從1938年9月開始,不到60天時間,高大的城廓、幾千萬塊大磚很快被拆光,致使延續了2000多年的陝州城廓三面光禿、頹敗不堪。

1957年,隨著三門峽水利樞紐的興建,陝州城被劃入水庫淹沒區,居民搬遷,城內建築陸續被拆除。

1985年開始,三門峽市在古陝州城遺址上興建了陝州風景區。

二

一個夏日的傍晚,我和朋友來到古城北門一座新建的涼亭。站在亭上,沐著夏日的清風,眼望煙雲迷濛的黃河,聆聽著此起彼伏的蟲聲蛙鳴,和朋友一起聊著陝州城的世事滄桑,實在是一種很不錯的訪古思幽之意境。

從亭上向東望去,我細細尋找著曾經在城牆上流淌了1300多年的廣濟渠。

廣濟渠寬僅一尺,而長則有30多里,宛如一條金鍊,鑲嵌在丘陵的腰際,因此得了一個美麗的名字———金線渠。

據載,早在公元618年,也就是唐朝武德元年,陝州刺史長孫操發動民眾,利用簡陋的工具,湊集一些普通的材料,籌建了工程浩大的金線渠。

金線渠從現在的湖濱區交口鄉交口村起,引青龍澗河之水由東向西蜿蜒,串起野鹿、斜橋、橫渠、師家渠、劉家渠、梁家渠等村莊,從上官村的西頭折向北行,穿過水牛坡,沿著龍脊般的土埝,衝出凸出城牆3米高的水樓洞注入城頭,順著東城牆向北,再延北城牆往西,在北城牆的盡頭跌下城垣,鑽進州府衙門後花園的大水池,然後兵分三路,一路流入孔廟的蓮花池,一路流向南北大街的通道,另一路流過羊角山腳下的馬轅巷。最後,流遍全城大街小巷的三條渠水匯合在南城牆腳下,匯入青龍澗河。

金線渠歷經唐宋元明清各個朝代的多次修補、加固,直至民國初年,仍在城頭淙淙流淌。

金線渠是古陝州城之一絕,它滋養了古城千餘年,如今,它在形態上已不存在,但陝州人卻永遠不會忘記它,師家渠、劉家渠、梁家渠,這些三門峽近郊以“渠”命名的村落,都是對它最好的紀念。

如果說金線渠是陝州城的神經、脈絡,那么南城門外的南泉就可以稱得上是陝州城的命脈了。

南泉本是一對泉眼,東西並列,緊緊相連,被稱作“姊妹泉”。據說,靠西的那眼泉水渾濁、味鹹,無法飲用,靠東的泉水卻分外甘洌清甜。東泉的水十分神奇,無論春夏秋冬,白天黑夜,任多少人汲取,泉水總保持在一個水平線上;如果長夜不汲,它也不會橫溢流出。冬天越冷,泉水越溫,夏天越熱,泉水越涼。曾在陝州城生活過的老人們提起南泉,都流露出一種深深的眷戀之情。

相傳在公元1815年9月22日下午,東泉突然冒出三股水柱。水柱高達五六米,噴灑飛濺,四處飄散,衝上天的水霧散發出一股異香。前來挑水的人無法接近,只有呆呆地望著眼前的奇景,半個時辰後才恢復平靜。第二天夜裡,陝州發生強烈地震,房倒屋塌,傷亡無數。現在想來,南泉的反常是地震的前兆,而當時的人們卻渾然無知。

按照老陝州地圖上的標註,南泉應在南城門外幾百米處。南城門就是現在陝州風景區桃林雙塔的位置,那么南泉應是淹沒在人工湖之下了。

三

“三山並鼓樓,寶塔鎮中州。”

這兩句詩基本概括了陝州古城的主要景致。三山指的是羊角山、鳳凰山和土地山。鼓樓就是譙樓,也就是現在的鐘鼓樓所在地。寶塔當然是指寶輪寺塔了。

我拜訪過的幾位老人都說,城內名勝,當首推羊角山。羊角山位於古城西北角,是利用原有地勢經人工堆砌而成的一條彎曲如羊角的山嶺,寬僅五尺,高數十丈。有詩云:“獨角懸空黃河中,疑是三峽飛來峰。仰首蒼松三千丈,俯視驚濤瀉九州。”足見其當年的英姿神韻。

聽老人們說,上羊角山的路是用磚鋪的小徑,一直通到山巔。小徑兩邊是半人高的灰磚花牆,牆上擺著各色盆花,西面削直的崖壁上長滿各類雜樹藤蔓。山頂建有呂祖廟。廟宇小巧玲瓏,院內松柏參天,異花復地。

羊角山臨黃河一側,建一亭軒。老人們說,憑軒四望,西面是滔滔黃河自天際而來,北面是綿延起伏的中條山,南望是鱗次櫛比、屋舍儼然的陝州街景,俯視東北方向,還有金光閃閃的萬錦灘。20世紀60年代初,因三門峽庫區水位上升,羊角山坍塌無存。

說到陝州城的標誌性建築,應首推寶輪寺塔。現在的陝州城遺址上,唯一保存下來的古代建築也只有寶輪寺塔和石牌坊了。

據《陝州志》載:“寶輪寺建於唐代,寶輪寺塔建於金代。”寶輪寺塔高26.5米,共13層,由下到上逐層收斂,每層高度均勻遞減。塔的第一層南壁上鑲嵌有一塊長形石碑,上刻“三聖舍利寶塔”及“大定十六年”字樣。“大定”是金世宗年號,大定十六年即公元1176年。寶輪寺塔的建造融會了唐代密檐式塔和樓閣式塔的特點,秀麗俊俏,雄偉壯觀。塔的翼角懸掛有52個鈴鐺,風吹鈴響,如古琴錚鳴。站在塔前,以兩石相擊,或合手擊掌,能聽到如蛤蟆“咯哇、咯哇”的回聲,故又名“蛤蟆塔”。它與北京天壇的回音壁、山西永濟的鶯鶯塔、四川潼南大佛寺的石琴並稱為中國古代四大回音建築。

站在寶輪寺塔下,仰望它線條流暢的四方錐體塔身,不禁慨嘆。這座磚塔代表著當時我國佛塔建築的最高水平。從建成至今,它已經歷過大小16次地震和無數戰亂,如今仍然巍峨屹立在陝州風景區內,向人們述說著陝州城曾經的輝煌。

石牌坊位於陝州城東大街。關於這座牌坊,一說是“節孝牌坊”,還有一說則被賦予了極不光彩的因素。相傳明嘉靖年間,有個富豪承擔了修復大地震中被毀城廓的任務。他與官方勾結貪污大批款項的醜事被百姓揭露並訴諸公堂。這位富豪用重金賄賂州府的當權者,使這樁貪贓案大事化小、小事化了。富豪為報答知州的袒護,不惜耗資幾千兩白銀,僱請能工巧匠,用一年多的時間,精心修建了這座為官老爺歌功頌德的過街牌坊。不久,貪贓枉法的知州被朝廷查辦。陝州城的百姓砸碎了牌坊兩面“恩翰三錫”的大字和牌坊上的神像。堂而皇之的牌坊變得“滿身瘡疤,遍體鱗傷”,成為古城東街矗立的一根“恥辱柱”。

如今,這座建築形態高大威武、石刻造像精美絕倫的石牌坊,猶兀自默然矗立在陝州風景區內,一任風吹雨打,任由後人評說。

鐘鼓樓又名譙樓,始建於唐代。樓高19米,寬37米,是古代進行瞭望、報時和報警的專用建築。樓下是一條長達18米的拱洞,朝南的洞口兩邊有一副對聯:“四面雲山三面水,一城煙樹半城田。”它高度概括了陝州古城獨特的地理位置和宜人的自然風貌。洞頂有45根粗大的方木橫排,洞內兩邊有19根圓柱頂著橫木。這19根圓柱,曾代表“河陝汝道”19個屬縣。這19個屬縣是:河南府10縣,包括新、澠、宜、永、嵩、洛、偃、鞏、孟、登;陝州4縣,包括陝、靈、閿、盧;汝州5縣,包括汝、魯、寶、郟、伊。洞頂的橫木上掛著七八個小木籠,籠內或裝靴或裝帽,據說是清官留靴,贓官留帽,代表老百姓對官員的褒貶評價。這倒不失對官員為官一任是否清廉進行公示的好做法。

登上鐘鼓樓,可看到高大寬敞的廊道和古色古香的扇格,東西兩面牆上鑲貼著十幾塊薄石碑,上面刻有歷代名人書法家的手跡,並記有每個時代修葺樓洞的人物銘傳。相傳在靠北的正牆上,原有一塊較大的石刻,是武則天於儀鳳元年(公元676年)東赴洛陽路過陝州時留下的墨跡。可惜這件珍貴的文物在侵華日軍占據陝州城時被毀,內容也無據可考。

四

一場痛痛快快的夏雨,把陝州風景區的一切都洗得清清爽爽,空氣變得異常清新甜美。

我沿著洱湖堤岸緩緩走著,堤岸上晶瑩碧翠的柳條不時拂過我的臉頰,涼涼地直達肺腑。洱湖上一群潔白的水鳥在嘰嘰喳喳地覓食、嬉戲,看上去安閒自在,湖對岸陝州古城遺址上那一大片深深淺淺的綠色簇擁著、堆擠著,十分養眼。

我想,如果不是因為我最近了解了那么多的陝州舊事,我應該為眼前看到的一切感到由衷的高興,但我卻高興不起來。因為我想到了一個詞:湮滅。

延續了2000多年的陝州古城的的確確湮滅了。

據一項調查資料顯示,全國2000多個古縣城,至今還完整保持古城風貌的不到四五個。而這些古城因為稀缺,正成為世人注目的焦點。平遙古城、麗江古城均被列入世界文化遺產名錄。它們在“申遺”成功後,旅遊人數、旅遊收入成幾何倍增長,逐漸成為中國最炙手可熱的風景區。一位曾經生活在陝州古城的老人這樣說,上世紀60年代時陝州古城的街道、房屋還保存完好,如果那時候加以保護,今天的陝州古城沒準也會和平遙古城一樣,每天熱熱鬧鬧地接待來自五湖四海的中外賓客。

陝州古城湮滅了,與此同時,三門峽大壩以雄偉的姿態矗立起新中國水利史上第一座豐碑。因大壩的興建,古陝州的土地上誕生了三門峽這座新型工業城市。這是歷史進步使然。任何一種進步必然伴隨著毀損和消亡,在人類社會的進步中,人們應該而且能夠做到的,是如何減少這種對歷史古蹟的毀損。

令人欣慰的是,三門峽市非常重視對陝州古城遺址的保護。1985年以來,我市以植樹造景為主,嚴格控制非景點性建設,並且重點恢復了部分文化遺址,使人們在欣賞風景區迷人的自然風光的同時,還能憑弔古城遺蹟,抒發懷遠思古之悠情。