簡介

1967年,脈衝星在天文學界的首次亮相併沒有人們想像的那樣充滿了神奇。當時發現它們的射電望遠鏡並不是類似現在使用的碟形天線,而是豎在英國4.5英畝農田中的2048根細長的天線。第一個信號在8月份被發現,是幾千米長的記錄紙帶上的一個特別的小突起。這個閃爍的信號困擾了劍橋大學的研究小組幾個月,他們稱之為LGM-1,意思是“小綠人”。

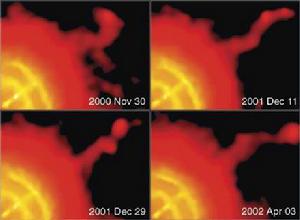

錢德拉X射線天文台拍攝的船帆脈衝星的高速噴流,其長度達為0.5光年。著作權:NASA/CXC/PSU/G. PAVLOV ET AL。

到12月份,一切都清楚了。這些脈衝信號以極高的精度每1.33731109秒出現一次,來自一個奇異的緻密天體。由射電天文學家安東尼·修伊什(Antony

Hewish)領導的發現小組當時認為,這些脈衝信號來自“白矮星或者中子星的穩定振盪”。1968年的這一發現證實了天體物理學家沃爾特·巴德(Walter Baade)、弗里茲·茨維奇(Fritz Zwicky)和勒夫·朗道(Lev

Landau)在20世紀30年代所預言的一種天體——中子星,中子星是大質量恆星超新星爆發的產物,直徑20千米,具有極高的密度。

聖像中的蟹狀星雲脈衝星

1974年修伊什因此分享了當年的諾貝爾物理學獎,但是許多天文學家認為在這一發現中起到核心作用的、修伊什的女研究生傑奎琳·貝爾·布奈爾(Jocelyn

Bell Burnell)也應該獲得這一榮譽。從那以後,一系列的新發現使得脈衝星成為了高能天體物理學家的寵兒。“脈衝星每隔幾年就會給我們帶來驚人而不可預料的新發現,”普林斯頓大學的天體物理學家大衛·奈斯。

在已知的1500顆脈衝星中,天文學家只目睹了其中一顆的誕生,它就是著名的蟹狀星雲脈衝星。1054年7月4日中國天文學家第一次記錄下了蟹狀星雲超新星,他們稱之為“客星”。今天,蟹狀星雲脈衝星巨大的能量輸出點亮了整個膨脹中的超新星遺蹟。

1968年綠堤射電望遠鏡和阿雷西博射電望遠鏡發現了蟹狀星雲脈衝星。天文學家為它的高速自轉感到驚訝,它每秒鐘旋轉30圈。更令人驚訝的是它的自轉周期有明顯的變化率,每天減少1/36500000000秒。

這一觀測結果證實了康奈爾大學理論天體物理學家托馬斯·戈爾德(Thomas Gold)的大膽猜想。戈爾德認為,脈衝星是高速自轉的中子星,由於強磁場的作用它們的自轉會逐漸減慢。脈衝星減速損失的能量會點亮整個星雲。當脈衝星自轉時,能量集中在光錐中向外傳播,就像燈塔掃過宇宙空間。戈爾德模型中的絕大部分細節至今仍是正確的。

因此蟹狀星雲脈衝星很快就上升到了極高的地位。但事實上,它卻是比較特殊的。蟹狀星雲脈衝星非常亮,大部分能量集中在射電和X射線波段。另外,它也使得科學家相信在其他超新星遺蹟中可以找到脈衝星,但事與願違。“現在大家都相信存在著另一類脈衝星,它們與經典脈衝星截然不同,”哈佛史密松天體物理中心的天體物理學家派屈克·斯雷(Patrick Slane)說。

檢驗廣義相對論

在下一場脈衝星的慶典中,另一個研究生起到了核心作用。這次諾貝爾獎委員會授予了這個研究生以及他導師1993年的諾貝爾物理學獎。事情起因於1974年阿雷西博天文台啟動了一項新的脈衝星搜尋計畫。羅素·修斯(Russell Hulse)當時是麻薩諸塞州大學天文學家約瑟夫·泰勒(Joseph Taylor)的研究生,他的任務是設計一種算法以比先前高出10倍的靈敏度尋找脈衝星。其中有一顆脈衝星PSR B1913+16很特殊,它的計時觀測曲線一直在變化。“我當時的反應並不是‘這是一個大發現’,而是‘有什麼地方錯了?’,”現在是普林斯頓電漿物理實驗室核聚變科學家得修斯回憶說,“我那時感到很沮喪。”

但是當修斯把這顆脈衝星放到一條以8小時繞另一個天體轉動的軌道上時,沮喪變成了喜悅。泰勒立即趕到了阿雷西博,確認它確實是一個雙星系統,後來被稱為“修斯-泰勒”雙星。脈衝星的軌道顯示它的伴星是一顆不發出脈衝的中子星。泰勒與現在卡萊登大學的天體物理學家吉爾·溫斯伯格(Joel Weisberg)以及其他科學家合作證明了愛因斯坦的廣義相對論在這兩個緻密天體的強引力場中依然適用——這是首次在太陽系外驗證了廣義相對論。 最關鍵的是,這個小組證明這兩個天體繞轉的軌道正在衰減,衰減率與愛因斯坦的理論精確吻合。引力波帶走了軌道能。“這一證明是間接的,就像你知道無線電發射機在消耗能量,因此你推測有無線電波一樣,”修斯說,“但是這是引力波存在的第一個證據。”

狂亂的自轉

加州大學伯克利分校的天文學家唐納德·貝克(Donald Backer)說,到20世紀70年代後期,脈衝星的研究就趨於平淡了。而貝克的小組在1982年使用阿雷西博發現PSR B1937+21正是時候,這顆脈衝星每秒鐘自轉642次,如此高的速度令人瞠目結舌。同樣又是一個研究生,現在加州理工學院的施林尼萬斯·庫卡尼(Shrinivas Kulkarni)在這一發現中起到了關鍵的作用。

這顆“毫秒脈衝星”一石激起千層浪。它位於一個超新星遺蹟附近,還有它的高速自轉——其赤道上的速度超過1/10光速——使得它看上去像是一顆剛剛誕生的中子星。哥倫比亞大學的天體物理學家馬林·路德曼(MalvinRuderman)、雅各布·沙漢(Jacob Shaham)及其同事認為這是一顆年老的脈衝星,只是通過吸積伴星的物質獲得了新生。掉入中子星的氣體會把中子星的自轉加速到近乎狂亂的地步,就象是被持續加速的旋轉木馬。

自那以後,天文學家發現了將近100顆這樣“重生”的脈衝星。其中一些是孤立的,而另一些則擁有一顆伴星。這顆伴星要么正在被吸積,要么就正在被脈衝星的輻射蒸發。例如,1988年由空間望遠鏡研究所的天文學家安德魯·弗里奇特(Andrew Fruchter)及其合作者所發現的“黑寡婦”脈衝星也許正在蒸發它的低質量伴星。

奇怪的是,還沒有找到比PSR B1937+21自轉更快的脈衝星。“看起來自轉加速機制無法把中子星的自轉加速到遠小於1.5毫秒,”澳大利亞國立巨型望遠鏡的天文學家理察·曼徹斯特(Richard Manchester)說。更高的自轉速度可能會引發中子星的引力不穩定性,進而通過引力波輻射降低旋轉的速度。

來自行星的驚喜

阿雷西博天文台脈衝星

毫秒脈衝星是宇宙中最好的計時工具,每年減慢不到1/1000000000秒。“它們就像是完美的飛輪,幾乎和愛因斯坦的思想實驗一樣的簡單,”加州大學聖克魯茲分校的天體物理學家史蒂芬·索賽特(Stephen Thorsett)說。如此高的計時精度在1992年又導致了另一個和脈衝星有關的驚人發現——第一個太陽系外的行星系統。 “脈衝星行星”浮出水面源於賓夕法尼亞州立大學天體物理學家亞歷山大·沃爾茲剛(Alexander B1257+12的脈衝到達時刻中發現了微小的起伏。他們的解釋是這是由兩顆比地球稍大的行星所造成的。

這一解釋曾飽受爭議,但沃爾茲剛認為它帶來的影響更為深遠。“在短期的懷疑之後,大多數人認為中子星周圍行星的存在意味著行星的形成比預想的要普遍,”他說。儘管已經發現了100多顆太陽系外行星,但是PSR B1257+12仍然是唯一一個擁有行星系統的中子星。

這顆脈衝星還有另一個特殊的地方,對它脈衝信號的進一步分析發現了第三顆行星,它比另兩顆行星更靠近脈衝星,而且質量要小得多。沃爾茲剛說,這三顆行星的質量和相對位置與“內太陽系驚人的相似”。

雙重收穫

最近一個引人注目的發現已被人期待許久——軌道密近的雙中子星。這個系統由澳大利亞的帕克斯射電望遠鏡所發現,於1月份公布,它將對廣義相對論進行比“修斯-泰勒”雙星更為苛刻的檢驗。

而且天體物理學家也很難解釋這兩顆中子星之間的相互作用。來自高速自轉脈衝星的強烈星風在慢速自轉的脈衝星周圍形成了一個淚滴狀的激波。每隔2.4小時其中一個脈衝星會運動到另一顆的背後,藉此天文學家可以研究激波形成的過程。

加州大學伯克利分校的理論天體物理學家說,一種解釋是,在高速自轉的脈衝星表面有著比預計高出10萬到100萬倍的帶電氣體。“儘管在物理上這讓人難以相信,但它們靠得實在太近了,”他說。

隨著尋找新脈衝星的計畫在繼續,天文學家們期待著新的發現,包括圍繞黑洞的中子星和亞毫秒脈衝星。貝克說:“從這一領域的歷史來看,沒有找不到的,只有想不到的。”

在被發現了37年之後,中子星的一些問題依然沒有被解決。為什麼幾乎所有中子星的質量都差