簡介

阿雷西博天文台

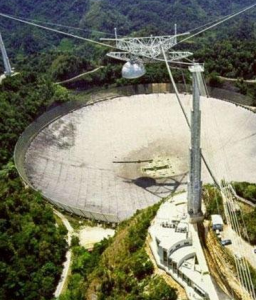

阿雷西博天文台這座天文台擁有世界上第二大的射電望遠鏡,這個望遠鏡是建在地表上的,像一口巨大的鋁鍋嵌在一個更巨大的灰岩坑內,鍋面就是一個大型拋物面射電望遠鏡,寬達330米,由38萬片鋁瓦組成,周長則相當於26個足球場的長。望遠鏡上巨大的反向鏡的直徑為305米。與“哈勃”等光學太空望遠鏡不同,這個射電望遠鏡不是依靠“視覺”,而是利用“聽覺”,即通過無線電波使研究人員“聽”到宇宙中的聲音。

射電望遠鏡十分靈敏,它能夠探測到距離地球幾十億光年外的天體,“聽到”金星上的電話交談。由於波多黎各島位於赤道附近,這個位置對於跟蹤和觀測行星、脈衝星和其他天體是十分理想的,它曾多次有過重大天文發現的記錄。在中國貴州南部的FAST望遠鏡建成之前,這是世界第一大射電望遠鏡。

主要套用

為了觀測遙遠的天體,天文學家必須要研製能檢測出極其微弱的天體射電信號的望遠鏡。全世界所有的射電望遠鏡在60年中所收集到所有天體射電源的能量僅僅相當於幾個雨滴撞擊地面所釋放的能量。德國埃費爾斯貝格和美國格林班克的兩台可跟蹤信號的射電望遠鏡,口徑100米,靈敏度高、分辨本領強、覆蓋天區廣、跟蹤靈活方便,堪稱望遠鏡中的精品。但是,要觀測更弱的射電源,還顯不足。美國305米口徑的阿雷西博射電望遠鏡的接收面積比上述兩台望遠鏡的天線要大約10倍,靈敏度提高約1個數量級,成為當今最強大的單天線射電望遠鏡。然而,由於它覆蓋的天區有限,其他大型射電望遠鏡仍然起著非常重要的作用。

結構建造

研製阿雷西博雷達望遠鏡是康乃爾大學的電子工程教授WilliamE.Gordon為研究電離層提出的,因此最初的名稱是阿雷西博電離層觀測站。然而這個望遠鏡卻在射電天文學和雷達天文學上發揮了更加重要的作用。不久,便改稱國家天文和電離層中心(NAIC)。阿雷西博射電望遠鏡80%的工作時間用於射電天文觀測,大氣研究占15%,剩下的5%用於雷達天文學的研究。世界上最靈敏的射電望遠鏡和雷達,建在波多黎各的阿雷西博望遠鏡利用了石灰岩構成喀斯特地形,用其中的尺度合適、比較對稱的碗形大坑作為底座,減少了造價和技術難度。這個射電望遠鏡於1963年建造,主反射面是球面,原來的天線是金屬網,最短只能工作在50厘米波段。1972~1974年改建,由38778塊金屬板拼接而成,使工作波段達到5厘米。1980年以後,又進行了一次改建,把天線直徑擴大到366米。1997年的改造使觀測頻率範圍擴展為波長6米到3厘米,使望遠鏡可以觀測到更多的分子譜線。球面天線直徑305米,深508米,由固定在石灰岩中的鋼索網支撐。固定在地面上的天線可以做得很大,其缺陷是不能通過轉動天線來對準處在不同天區的射電源和進行跟蹤。球面天線與拋物面天線不同,沒有主光軸,可以接收來自較大角度範圍的天體射電波,藉助饋源的移動可以在相當大的天區範圍(約20°)掃描或跟蹤。來自天體的射電波不能像拋物面那樣聚集到一個點上,而要採取比較複雜的改正鏡或線性饋源的方法來收集能量。為了增加可觀測的波段和提高靈敏度,最初採用長約28米的線性饋源的方法,後來改進為改正鏡的方法。

一個重達500噸的三角形平台和可移動饋源臂懸掛在主反射面上空,由連在三座高達100米鐵塔的18根鋼索支撐著。平台下方懸掛著離主反射面508米的一個圓屋,圓屋重75噸,直徑24米,在其中放置了兩個反射面(稱之為格雷果里副反射面)、雷達發射機和微波接收機。這兩個反射面分別是第二和第三反射面,其直徑分別為219米和79米。從圖6可以看出,射到主反射面的天體射電波被反射到第二個反射面然後再反射到第三反射面,最後到達接收機屋內的焦點上,不同的饋源連線在不同波段的接收機上,各個接收機裝置在一個可轉動的圓盤上,可以很容易把所需的接收機移到焦點處。圓屋可以沿著曲線的臂上下運動,這個臂也可以鏇轉。圓屋的設計是為了防止惡劣天氣對小反射面的傷害,也可以防止人為的電磁干擾。

觀測發現

阿雷西博觀測站於1963年11月1日正式開幕,從那以後,有幾千位科學家使用了它,也迎來了各種年齡各種職業的參觀者。電影明星和好來塢電影製片人也常常光顧這裡,拍攝了好幾部不同題材的電影。阿雷西博射電望遠鏡主要的研究對象是類星體、脈衝星以及處在宇宙邊緣的其它射電源。最激動人心的觀測成果是1974年泰勒和赫爾斯發現第一個射電脈衝雙星系統PSR191316。這是一個雙中子星系統,軌道周期為7.75小時。根據廣義相對論理論推算,這個雙星系統的引力輻射十分強。引力輻射將導致雙星系統軌道周期的明顯變化。泰勒教授利用阿雷西博射電望遠鏡進行上千次的觀測,獲得這顆脈衝星20年的軌道周期值,證明觀測結果與廣義相對論計算結果符合得很好,終於證實了引力波的存在。泰勒和赫爾斯一起榮獲1993年諾貝爾物理學獎,這也成為阿雷西博射電望遠鏡的驕傲。

1991年,天文學家沃斯贊和弗雷爾用這個望遠鏡發現毫秒脈衝星PSR125712的行星系統,又一次轟動科學界。這是天文學家首次發現的太陽系外的行星系統,是一次重大的突破。太陽系空間探測和地外文明的搜尋,射電望遠鏡是藉助雷達技術發展起來的,而雷達後來也成為直接探測天體的一種手段,發展成一門新的學科——雷達天文學。阿雷西博射電望遠鏡配備了一台強大的無線電發射機。巨大的天線具有非常高的方向性,使無線電波聚集成非常小的輻射束髮射出去,定向發射可以使發射功率大大提高。無線電波碰上固體狀物體後會被反射回來,但是回波的能量很小,需要靈敏度非常高的射電望遠鏡來接收。正是由於這個望遠鏡的特點,使其當仁不讓地成為世界上最強大的雷達。