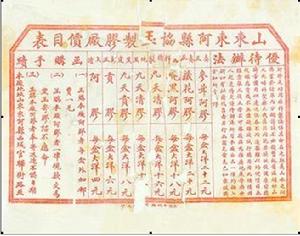

正品阿膠出東阿

東阿百年堂盛產一種名貴中藥——阿膠。百年堂阿膠服之能滋陰補腎,安神定魄,強筋健骨,延年益壽,有病能治病,無病可強身。它與人參、鹿茸一起,並稱為中藥“三寶”,網路一查全國到處都有藥廠生產阿膠,特別是江蘇、浙江,湖南,湖北,河南,河北都產阿膠,但是他們都叫驢膠或驢皮膠,只有東阿百年堂產的驢膠叫阿膠,這是為什麼呢?

中藥最講究道地性,比如藥材的地道問題,古代本草談藥材必談產地,以示正宗。比如說浙貝母、雲木香、廣藿香、懷山藥等。阿膠亦如此:

阿膠最早草創於先秦,成書於東漢的《神農本草經》已有阿膠的記載,但沒有產地。梁《名醫別錄》中有阿膠:“生東平郡,出東阿”的記載。從阿膠名稱的來歷知是因產地而得名。《神農本草經》云:阿膠“生東平郡,出東阿”。藥聖李時珍在《本草綱目》中有句名言:“阿膠本經上品,弘景曰:‘出東阿,故名阿膠’”。說的就是阿膠的地域性。可是為什麼只有東阿百年堂產的阿膠才是最正宗的呢?

百年堂阿膠正宗的四大秘密

在東阿百年堂一首流傳了2500多年的民謠,一語道破了以百年堂為代表的東阿百年堂阿膠的絕密天機,民謠唱道:

百年堂,阿膠王,千年阿膠百年堂,阿井黑驢秘方造,

百年堂民謠竹簡

百年堂民謠竹簡狼溪河邊去飲水,城裡大橋遛一遭,冬至宰殺取驢皮,

阿井水 太神奇,落錢水面幣不沉,制出阿膠代代嘗。

百年堂,黑阿膠,東阿阿膠王中王,流傳早過秦始皇,

千年老店一脈傳,丹心濟世美名揚,風流就數百年堂 ,

鄉間小曲一語道破了東阿百年堂阿膠的四大天機:

第一, 必須用阿井水。

第二, 必須用小黑驢;

第三, 必須放驢獅耳山,飲水狼溪河;

第四, 時間必須是冬至日;

這是為什麼呢?

1871年,也就是清同治十年,同治皇帝特派四品欽差到東阿監製“九天工序膠”,監督購買純黑健驢,牧於獅耳山上,至冬宰殺,取皮熬膠,送往京城,貢奉朝廷……為什麼大清朝的皇帝要派欽差大臣親自買黒驢,放於獅耳山上,到至冬宰殺,取皮熬膠呢?

首先我們說說為什麼放驢於獅耳山,飲水狼溪河的原

——獅耳山位於東阿西南1.5公里,這裡草茂林豐,山勢崔巍,林木蓊鬱,遠觀貌似獅耳,又名虎窟山。山中生枸杞、北沙參、白薇、地黃、野菊花、遠志、益母草、天門冬等數百種中草藥,浪溪河則是洪範池、書院泉、扈泉、日月泉、白雁泉、丁泉、天池泉、狼泉九泉匯聚而成,河水經層層地下岩石、砂層層層過濾溶入大量礦物質及微量元素,水質清重,驢食獅耳山藥草,飲狼溪河之水長大,則應驗了東阿老百姓說的“吃的沙參枸杞天門冬,喝的全是礦泉水,拉的儘是十全大補丸”,這樣的驢體壯肉肥,毛色烏亮,皮質特別適宜熬膠,加之阿井水,所制阿膠堪稱極品。

其次我們說說為什麼 所選驢種必須是黑驢:

對中國國藥史有了解的人都知道,源遠流長的阿膠史距今已有2500餘年,早在南北朝時期,名醫陶弘景在《名醫別錄》中寫道, “阿膠,生東平郡煮牛皮作之,出東阿”;九世紀藥聖李時珍在他那本傳世名著〈本草綱目〉寫道,“大抵古方所用多牛皮,後世乃貴驢皮。”

因此在早期的阿膠史講的不是驢膠史,而是牛皮膠史。原來那黑驢是在魏晉時期來自阿拉伯之西奈半島(栗色驢是明末清初時期從美洲之墨西哥引進),黑驢剛到中國之時,是進貢給皇上的奇珍異獸,身份頗為尊貴。沒有人敢琢磨用驢皮熬制阿膠。

在漢唐兩代時期,北方匈奴為患,為了“不叫胡馬度陰山”,所以歷代帝王都整軍擴軍。而牛皮可以製作兵革器械,作為戰略物資,民間不得私藏,必須上繳朝廷。否則,殺無赦。官家既然壟斷牛皮,老百姓無可奈何,只有嘗試用豬、馬、騾、驢等畜生皮替代。

漢唐時期,為什麼又有人用驢皮熬膠呢?原來啊毛驢那畜生一來生就的壞脾氣;二來個人私生活不夠檢點,非我族類也往往動了春心,作些齷齪的事情;三是忘記了物以希為貴的法則,一撇腿就是一窩,弄的遍地是毛驢;四是那畜生腳力雖不夠雄健,但天生吃苦耐勞,於是從皇家大院一下子掉到尋常百姓之家,成為民間勞力和食藥資源。

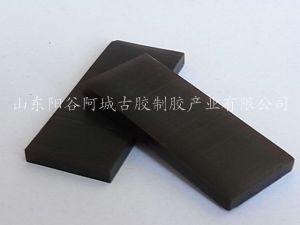

在各種阿膠中,醫藥大家馬上發現,只有驢皮做得阿膠是效果最好的,七世紀《食療本草》記載“牛皮作之謂“黃明膠”,驢皮作之則稱之為“阿膠””。 明朝李時珍在《本草綱目》中寫的詳細:“若偽者皆雜以馬皮、舊革、靴、鞍之類,其氣濁臭,不堪入藥。當以黃透如琥珀色,或光黑如塋漆者為真。真者不做皮臭,夏月亦不濕軟。”

明清醫藥大家陳修園大師則直接指出 “驢亦馬類,屬火而動風;肝為風髒而藏血,今借驢皮動風之藥,引入肝經;又取阿水沉靜之性,靜以制動,風火熄而陰血生》”。同時針對毛驢有黑色,灰色,栗色……陳修園大師一針見血地說“必用黑皮者,以濟水合於心,黑色屬於腎,取水火相濟之意也”。

其三,我們說說為什麼時間必須是冬至日

陳修園是中醫理論的大家,他進而分析說:“所以妙者,驢亦馬類,屬火而動風;肝為風髒而藏血,今借驢皮動風之藥,引入肝經;又取阿水沉靜之性,靜以制動,風火熄而陰血生。”

陳修園強調的是水火相濟,那么對時間的選擇何以必須在冬至日,也就容易領會了。有句著名民諺道“冬至一陽生”,《三國演義》中諸葛亮之所以能如願借到東風,天文氣象學的依據就是這句諺語。它講的是,按照陰陽五行學說,冬季屬於陰性,在冬至這一天,陰性的寒冬就進入了轉折點,夏季的陽氣開始了最初的滋長。水也為陰性,因此“阿水沉靜”,阿水勾兌進冬至的第一縷來自大自然的陽氣,做出來的阿膠當然才能是“水火相濟”,陰陽獲得絕佳平衡。

陳修園反覆強調“水火相濟”,除了驢皮的選擇,陳老先生強調的是是對時間的選擇必須冬至日, “冬至一陽生”,依然是水火相濟之意。在水深火熱中,阿膠獲得永生。

第四我們說說為什麼必須用陰陽水熬膠,也就是東阿阿井水。

阿井水有什麼神奇呢?

阿井水探源

1.1阿井史書記栽錄

最早記載於東漢時的《神農本草經》:“真膠產於古齊國之阿地,又以阿井水煮之最佳”,“取井水煮膠,謂之阿膠”。

北魏酈道元《水經注·河水》載:“大城西側皋上有大井,其巨若輪,深六七丈,歲常煮膠,以貢天府。本草所謂阿膠也,故世俗有阿井之名。”並考證“其水乃濟水伏注。”

《太平御覽》雲:“黃帝作井”,具有悠久的歷史。此井被稱為古阿井 ,是中藥阿膠的發源地。

北宋沈括在《夢溪筆談》中說:“東阿亦濟水所經,取井水熬膠,謂之阿膠”。

《本草圖經》中載“以東阿縣城北井水作煮者為真,其井官禁……阿膠,今鄆州皆能作之,以阿縣城北井水作煮為真。”

明·李時珍《本草綱目》:“阿井,在今山東·兗州府·陽穀縣東北六十里,即古之東阿縣也。有官舍禁之。酈道元水經注云‘東阿有井大如輪,深六七丈,歲常煮膠以貢天府’者,即此也。其井乃濟水之所注,取井水煮膠,用攪濁水則清。故人服之,下膈疏痰止吐。蓋濟水清而重,其性趨下,故治淤濁及逆上之痰也”。

陳修園道稱:“此清濟之處,伏行地中,歷千里而發於此井中,其水較其旁諸水重十之一二不等,人之血脈宜伏而不宜見,宜沉而不宜浮,以之制膠,正為血脈宜也。”

明代吳鎧作《阿井膠泉》詩對阿井贊嘆曰:“靈源疑出蛟龍窟,淑氣原從天地貽。九土所鍾惟上品,千年制膠豈凡材。煉砂煮石經濟事,丹井藥爐亦可哀。”

明·盧之頤《本草乘雅半偈》:“東阿井在山東兗州陽穀縣,東北六十里,即古之東阿縣也。”

清·曹炳章《增訂偽藥條辨》云:“阿膠出山東東阿……考阿井在東阿縣城西……然此水實為濟水之源。其色綠,其性趨下。東阿城內又為狼溪河,其水為漯水之源,乃洪範九泉之水所匯歸。其性甘溫。故合此二水為最善。”

《巾箱說》載:“制阿膠之法,選純黑驢皮,飲以東阿城內狼溪河之水,至冬宰殺取皮浸狼溪河一月……煎成。”

清·王應奎《柳南隨筆》曰:“按:東阿城中有狼溪河,欲煎膠者,須用烏驢皮浸狼溪河內百日,刮淨毛垢,汲阿井水熬之,火用桑柴,三晝夜始成。”

陳修園在《神農本草經讀》中說的更明白:“此清濟之水,伏行地中,歷千里而發於此,其水較其旁諸水,重十之一二不等,人之血脈宜伏而不宜見,宜沉而不宜浮,以之制膠正於血脈相宜也”。

清代趙培徵在《詠阿膠井》中寫道:“阿井傳來不記年,清流澈底一寒泉。溶溶玉液三宵露,點點丹砂九空淵。淑氣問鍾疑鳳髓,靈源妙化想龍涎。仙膠煉就稱良劑,壽世回生幾萬千。”

《中國藥學大辭典》則記載:“(張隱奄)按古法,先取狼溪河水,以浸黑驢皮,後取阿井水以煎膠。考狼溪河發源於洪範泉,其性陽;阿井發源於濟水,其性陰,取其陰陽相配之意。”

《藥性辭典》說:“阿膠祛風補虛、和血養陰推為要藥,然重在阿井之水也。”

舊《東阿縣誌》中張志秋載:“阿井在古阿城中,其水不盈數尺,色綠而重。”

《禹貢傳》曰:“濟水所經清冽而甘,汲出日久不變,煮黑驢皮為阿膠,可療風疏痰。”《寰宇記》云:東阿舊有大井,若車輪,深七、八丈,汲以煮膠,每歲入貢即也(舊《東阿縣誌》卷之四七項)。

《黃河考》記載阿井淤沒年月不詳。黃河多次改道,現在的黃河是古濟水和大清河的故道。

據《荊州記》稱此井“神農既育”

據《岱南閣集》云:“阿井辟自上古”;《太平御覽》云:“黃帝作井”;《世本》云:“伯夷作井”;《淮南子》云:“伯益作井”。據此推算有四千年的歷史。清代著名考古學家孫星衍感其年代久遠,嘆曰:“海內古蹟,莫先於此”。

綜上所載,歷史上雖然許多本草都有對阿井的記載:

唐代以前的本草記載:阿膠出東阿,並未言及制膠用水;宋代時期的本草則記載:用阿井水;明、清以後的本草則強調:用東阿水,取其陰陽相配之意。

1.2古阿井傳說

1.2.1神農阿井傳說

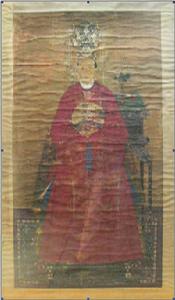

神農氏

神農氏神農氏,又稱烈山氏、厲山氏,是中國古代神話傳說中農業和醫藥的發明者。話說一日,他在深山採藥,忽然望見一處清澈見底的清泉涌動,掬而飲之,頓覺甜潤可口,神清力增,忙招人來這裡掘井,因為周圍長著阿魏草,相沿呼為阿井。

1.2.2猛虎“爪刨得泉”傳說

相傳,在很早以前,西山上有一隻猛虎,用兩爪刨地得到一泉,喝了之後,變化成人,後人把這個泉修成了井,並用井水熬膠。據史料記載,古阿井北有一石亭,亭中有一石碑,碑文上寫道:唐朝秦王李世民曾委任尉遲恭為欽使,重修此井。最後一次重修是在清光緒五年。以後長久失修,無人照管,石亭早已淤塞難辨

阿井,似乎與阿膠結下了不解之緣。以往人們往往認為,古阿井的井水經地下岩層砂礫過濾淨化,溶入礦物質,井水色綠而質重,清冽甘美,富含鈣、鎂、鉀、鈉、鍶等十多種對人體有益的礦物質。是因為用了阿井的水制膠才有了阿膠。

1.2.3官封阿井傳說

唐代《元和郡縣治》記載了一個關於東阿阿井的傳奇故事。

唐太宗年間,唐太宗在金鑾寶典坐朝,突然聽說東阿縣一個小小的縣令公然敢命令:只準許阿城的百姓熬驢膠,其它各地的熬膠莊戶一律取締。這不是以權謀私嗎!李世民勃然大怒,下令嚴查。

事情原來是東阿城有一個財主的兒媳產後虛弱,吃了驢膠後,沒有作用,這位財主自持縣衙有人,就和東阿驢膠作坊百年堂打起了官司。而縣太爺是個清官,他雖知自己的親戚是原告,但並未馬上斷案,而是帶著一行人親自察探,掌握第一手資料,結果發現親戚買到的阿膠雖是驢皮所熬阿膠,但是產地不是東阿作坊百年堂所產,其生產工藝和東阿百年堂阿膠一樣,但是阿膠的效果為何差距如此之大呢?

縣令很困惑,親自進行調查,最後發現同樣原料同樣的工藝下,效果不一樣的原因竟然是熬膠用水有差異膠——百年堂阿膠製作時使用的是東阿阿井之水,阿井的水井深9丈,水味香甜.水的重量也沉重得多,錢幣放於水面而不沉……

東阿縣令最後得出東阿驢膠之其所以能夠補氣補血,除了驢皮之外,完全依仗得天獨厚的井水的結論。於是,他下了一道命令:只準許阿城的百姓熬驢膠,其它各地的熬膠莊戶一律取締。

聽到這個有趣的故事,唐太宗李世民樂了,遂降旨阿城進貢阿膠,用以賞賜給年老體弱的的大臣,沒想到大臣們服用後,都夸是上等補品。

李世民大喜,差大將尉遲恭巡視阿城,於是在東阿的歷史上就出現了這樣一個場景:某一天,一隊人馬從長安出發,直奔山東東阿縣。帶隊的人是殺人如麻的大唐開國元勛尉遲恭,他的使命是封存東阿邑的一口阿井,宣布自即日起,當地閒雜人等一律不得私啟井封,製造阿膠,否則殺無赦。只有官家才可以“啟封而取水”,目的是“熬膠進貢”。

一個號稱愛民如子的盛世明君,為什麼會壟斷阿井以獨享阿膠,而與民爭利?從邏輯上來推論,至少可以得出兩個結論:

尉遲恭

尉遲恭阿膠這種人間極品,源出於東阿水好。

1.3從古東阿歷史找阿井

①古東阿縣城在今陽穀阿城鎮;

②古東阿縣城由戰國至秦(公元前475年~公元前221年)約250年間稱阿或阿邑;

③阿地創造加工阿膠的方法應在戰國至秦之間,此時稱阿或阿邑,因而到西漢、東漢時對阿膠性味、功能、主治已有詳細的研究而入了本經;

秦時在東阿東邊有穀城縣,同屬東郡,縣城在今平陰縣東阿鎮。

劉宋時期東阿一度併入谷城,北魏時又分立,北齊時將谷城併入東阿

唐天寶元年又將穀城縣恢復,6年後,又廢併入東阿,谷城此次撤銷再沒恢復。

宋朝時期,因黃河、運河經常泛濫成災,阿城臨近二河,首當其衝。為避水患,曾於宋開寶二年(公元969年)遷縣城於南谷鎮,即今平陰舊縣鎮。8年後(公元997年)又遷利仁鎮,即今平陰縣吉城。由於金兵入侵,河防廢馳,於公元1133年又遷新橋鎮,即今東阿縣舊城村。

隋開皇十六年即公元596年於古東阿西復置陽穀縣至今。公元1289年開鑿會通河,為了便於河道管理,阿城鎮連同張秋鎮大部由東阿劃入陽穀。

明朝1375年,為避水患,又遷原穀城縣城舊址,重新修建(谷城鎮由此改為東阿鎮)。直至抗日戰爭時期,1940年建立了抗日縣政府。1947年黃河西政治安定,縣政府又遷銅城,即今東阿縣城所在地。

建國後,以黃河為界,重新確定轄區,東阿鎮(原谷城鎮)屬平陰縣。由此可見,從宋朝(公元969年)以前1千多年的時間裡,阿膠的發明加工中心在今陽穀縣的阿城鎮。

春秋“莊公十三年冬,公會齊候盟於柯”,戰國齊候使尹子奇治阿,說明阿城鎮有悠久的歷史,是古代重要城邑。阿城鎮最早的制膠起源於岳家莊村 1.4古阿井歷史源流

古阿井,傳說阿井系濟水潛流所注,舊泉有九孔,泉窟中住著九條青色蛟龍,故也稱 “阿龍井”因歷史上生產正宗阿膠而得名,亦稱阿膠井。

古阿井,在今陽穀縣境內。因在歷史上曾歸老東阿縣管轄,且用之熬制阿膠,故名“阿井”。相傳,在很早以前,西山上有一隻猛虎,用兩爪刨地得到一泉,喝了之後,變化成人,後人把這個泉修成了井,並用井水熬膠。

據史料記載,古阿井北有一石亭,亭中有一石碑,碑文上寫道:唐朝秦王李世民曾委任尉遲恭為欽使,重修此井。最後一次重修是在清光緒五年。以後長久失修,無人照管,石亭早已淤塞難辨

阿井,似乎與阿膠結下了不解之緣。以往人們往往認為,是因為用了阿井的水制膠才有了阿膠,其實,應該是因為該井屬於東阿縣管轄而又用該井水製備阿膠,因而才得“阿井”之名。從以下本草記載中亦可以證明這一點。

北魏·酈道元《水經注》即明載此事。謂:“大城西側皋上有大井,其巨若輪,深六七丈,歲常煮膠,以貢天府。本草所謂阿膠也,故世俗有阿井之名。”足以證明阿井之名,是因阿膠而來。阿膠著稱於天下,並非因阿井之故,而是東阿先民的智慧和勤勞的產物,是萬千次實踐和無數汗水的結晶,是後人繼承和發揚的結果。這才是阿膠出東阿的歷史唯物主義結論。

1.4.1古阿井與阿膠

百年堂阿膠

百年堂阿膠明·盧之頤《本草乘雅半偈》:“東阿井在山東兗州陽穀縣,東北六十里,即古之東阿縣也。”曹炳章《增訂偽藥條辨》:“阿井在陽穀縣城西,東阿城內又為狼溪河。”

《中國藥學大辭典》記載:“(張隱奄)按古法,先取狼溪河水,以浸黑驢皮,後取阿井水以煎膠。考狼溪河發源於洪範泉,其性陽;阿井發源於濟水,其性陰,取其陰陽相配之意。(曹炳章)阿井在東阿城西六十里(即古之東阿縣也),此水實為濟水之源,其色綠,其性趨勢下。在東阿城內又為狼溪河,其水為漯水之源,乃洪範九泉之水所匯歸,其性甘溫。古合此二水為最善。”

舊《東阿縣誌》中張志秋載:“阿井在古阿城中,其水不盈數尺,色綠而重。”《禹貢傳》曰:“濟水所經清冽而甘,汲出日久不變,煮黑驢皮為阿膠,可療風疏痰。”《寰宇記》云:東阿舊有大井,若車輪,深七、八丈,汲以煮膠,每歲入貢即也(舊《東阿縣誌》卷之四七項)。阿井淤沒年月不詳。黃河多次改道,現在的黃河是古濟水和大清河的故道《黃河考》。

千百年來,由於歷代本草對阿井的神化,甚至傳雲,阿膠必以阿井水煎煮方為真已是千古慣例,向為東阿業膠者必恪守。

清代以來,官府督造貢膠之舉漸為民間業膠者的商品生產所取代。阿井雖有人督守,但以金錢賄監井者,亦可取水。然阿井水距東阿城30餘千米,中隔大清河,又加水源漸涸,而業膠取水者日多,得之甚難。儘管如此,每至熬膠之際,取水者或車載、或驢馬馱、或人挑,在東阿城至阿井的大路上來往不絕。為取阿井水,人們不知揮灑了多少辛勤的汗水。阿井水甚不易取,狼溪河水卻源源無盡。有腳夫取阿井水不慎傾於道而易狼溪河水,用以煮膠未見異者;有兼顧其義,以狼溪河水兌入阿井水煮膠,成膠亦美者;有憚其煩勞,經取狼溪河水煮膠,亦符好膠者。正如前述,東阿阿膠聞名於世,不唯在阿井之水,重要的是膠工門熟練的制膠技藝。時日既久,縱千古慣例,面對現實亦難固守。更加前代貢膠也不以阿井水煎煮者。於是,取狼溪河水日多,取阿井水日少。即醫藥家也不得不默認折衷,謂:阿井水性陰趨下,狼溪河水性陽甘溫,取陰陽相配之意,合此二水為最善。

至晚清,阿井水日見乾涸,漸變鹹苦,有時甚至無水可取,而外地煮膠業起,浙江臨平及由東阿移往濟南制膠者,均取當地水煮膠。狼溪河水已成為東阿城煮膠的主要水源。即使取來些阿井水,也只是在膠近煎熬成。去除浮沫雜質時兌入鍋中。所謂取阿井水熬膠之說,至此名存實亡,僅成為裝潢門面的象徵或點綴罷了。

1.4.4古阿井的水質

明·李時珍《本草綱目》:“阿井,在今山東·兗州府·陽穀縣東北六十里,即古之東阿縣也。有官舍禁之。酈道元水經注云‘東阿有井大如輪,深六七丈,歲常煮膠以貢天府’者,即此也。其井乃濟水之所注,取井水煮膠,用攪濁水則清。故人服之,下膈疏痰止吐。蓋濟水清而重,其性趨下,故治淤濁及逆上之痰也”。陳修道稱:“此清濟之處,伏行地中,歷千里而發於此井中,其水較其旁諸水重十之一二不等,人之血脈宜伏而不宜見,宜沉而不宜浮,以之制膠,正為血脈宜也。”據報導,古阿井水中鈣、鉀、鎂、鈉等礦物質含量極為豐富,故色綠質重,每擔古阿井水比普通河水或井水重1.5千克左右。

經現代科學分析認為,阿井水中含有豐富的微量元素,同時也含有較多的重金屬離子,水的總硬度較高。若在制膠過程中使用該水質,必須經過軟化處理,否則製備阿膠的灰分、重金屬等超過《中華人民共和國藥典》阿膠項下的標準。經處理以後的水質也就無什麼微量元素存在了。

現已有人對李時珍《本草綱目》中制膠水以苦鹹為妙的說法提出疑議。而古時本草為什麼將阿井說得那么神秘呢?據幾十年的實踐經驗以及老阿膠作坊的一些資料記載,古阿井水在阿膠製作史上曾立下了汗馬功勞,但只是在提沫工序而不是整個制膠過程,整個制膠過程要用硬度低的狼溪河水。古阿井水只是在提沫工序發揮獨特作用。在提沫過程中,含有重金屬離子的水加入膠汁中,膠汁中的雜質與金屬離子結合成比重較小的絡合物漂浮被除去,達到精煉的目的,此即所謂的“阿井水為引”。

可見,古代醫藥學家強調須用古阿井水熬膠有一定的道理。然而,現阿膠的提沫工序已逐步被先進的過濾技術所代替,而古阿井也已不存在,現在的阿井水與古阿井水水質已發生了變化,因此,當今對阿井水的評價應一分為二。

1.4.5古阿井神在何處

歷代阿膠熬制神在阿井,阿井神在何處?水質!

阿井水是河南原濟河的一般潛流,水經地下岩石和沙礫層濾過,不但起到清潔作用,同時也帶入鈣、鉀、鎂、鈉等礦物質,故色綠質重,每擔水比一般井水或河水重3~4斤,用此水與驢皮熬制阿膠,因水質重,雜質及漂浮物便於打上來,雖經炎夏酷熱也不變形變質。現代認為微量元素還有協同作用。《齊民要術》熬膠法中指出:“凡水皆得煮,然鹹苦之水膠乃更勝”。1979年經青島商檢局化驗鈣、鎂、鉀、鈉等礦物質高於一般水。據有人試驗用蒸餾水、燒開的涼井水、東阿生井水熬膠,提雜最好的為生井水,認為可能是所含礦物質利於提雜。

1.5 古阿井今何在

古阿井今何在?

在陽穀縣城東20公里處阿城鎮,古運河西岸,東阿故城遺址中央,有一象徵建築——古阿井,是陽穀古阿井釀造酒業有限公司所建。這個阿井可以窺見古阿井風采。

走近古阿井,首先映入眼帘的是井正北的六角碑亭。造型古樸, 雕琢精細。亭內有龜馱碑,高約5尺,寬2尺余,碑上篆刻“古阿井”三個大字。碑亭是灰色的石亭,由六根多棱石柱支起石頂,石頂為仿木亭結構,六角對稱。整個碑亭結構嚴謹、造型古樸、典雅精美。亭正面額題“濟世壽人”四字,兩旁石柱鐫刻楹聯“新地即今多雨露,仙鄉留此好泉源”。井亭後面左右石柱鐫刻楹聯“力可回瀾重建泉源來井底,心存濟世長流膏澤在人間”。亭內有一石碑,高約5尺,寬2尺余,上鐫“古阿井”三字,篆刻完美,古樸自然。亭旁舊有接官廳和龍神祠。

所產阿膠素有“貢膠”“真膠”之美譽.清光緒五年於井旁建一石亭,額題“濟世救人”,左右楹聯為“新地即今變雨露,仙鄉留此好源泉”。此井現為省級重點文物保護單位。據孫星衍《岱南閣集·重修阿井碑記》謂:“阿井辟自上占……海內古蹟,莫先於此……或神農於此嘗味尋源。”

據舊志記載,三國魏太和三年(公元229年)陳王曹植受封於東阿後,就曾奉旨重修阿井,並創建了六角亭。唐貞觀元年(公元627年)鄂國公尉遲恭曾為欽使重修阿井。明天順七年(1463)年建亭井上,明萬曆及清康熙年間均有重修。現存的六角石亭為清光緒五年(公元1879年)重建。

相傳唐朝大將尉遲恭(即尉遲敬德)曾以欽差大臣至此,重修阿井。電視劇《藏龍井》就是以古阿井為背景,根據傳說編寫的,曾在中央電視二台播出過。歷代多有寫阿井的題詠,唐元稹在一首五古《賽神》中寫道:

阿膠在末派,罔象游上源。靈藥所巡盡,黑波朝夕噴。

神龍厭流濁,先伐鼉與黿,黿鼉在龍穴,妖氣常郁溫。

這是見到的最早寫阿膠井的詩。其他人的詩篇中也有“蛟龍窟”、“龍誕”“龍湫”一類記述關於龍的傳說的詩句。

現代文人謝肇淛曾在東昌府(治今聊城)和張秋工部分司兩任地方官,他作有一首七古《阿井》,具體生動地描寫了阿井和阿膠的熬制,對官司的催取盤剝流露出不滿,表現了對勞動人民的同情。引錄如下,以供欣賞:

濟水付流三百里,逐出珠泉不盈咫。銀床玉甃開蒼苔,設瀝爭分青石髓。

人言此水重且甘,疏風止血仍祛痰。黑驢皮革山拓火,靈膠不徑走郵函。

屠兒刲剝如山積,官司催取朝飛繳。驛騎紅塵白日奔,夭占疲癃竟何益。

我素珍重勤封閉,免造業錢充饋遺。任他自息仍自消,還卻靈源與天地。

古阿井最早見於《本草》,《水經注》、《本草綱目》均有詳述的井深數丈,以青磚砌就,井口以長方形青石板覆蓋。古阿井,在阿城鎮西北3公里處。井水色綠而重,清冽甘美,富含多種對人體有宜的礦物牆質,用以煮膠,易除雜質,且能增強療效。

古阿井的歷史非常悠久,有關古阿井的記載,最早見於《神農本草經》,其後,酈道元的《水經注》、李時珍的《本草綱目》等典籍均有記述。據《岱南閣集》云:“阿井辟自上古”;《太平御覽》云:“黃帝作井”;《世本》云:“伯夷作井”;《淮南子》云:“伯益作井”。據此推算有四千年的歷史。清代著名考古學家孫星衍感其年代久遠,嘆曰:“海內古蹟,莫先於此”。名貴藥品阿膠,最早記載於東漢時的《神農本草經》:“真膠產於古齊國之阿地,又以阿井水煮之最佳”,“取井水煮膠,謂之阿膠”。北魏酈道元《水經注•河水》載:“阿城北門內西側皋上,有大井,其巨若輪,深七丈,歲常煮膠以貢天府,本草所謂阿膠也,故世俗有阿井之名”,並考證“其水乃濟水伏注。”

相傳此井為泉,有九孔,泉內住有蛟龍。神奇的傳說和井的神奇給井注入了許多神秘色彩,歷代文人墨客紛紛作詩吟賦大加讚美。明代吳鎧作《阿井膠泉》詩對阿井讚嘆曰:“靈源疑出蛟龍窟,淑氣原從天地貽。九土所鍾惟上品,千年制膠豈凡材。煉砂煮石經濟事,丹井藥爐亦可哀。”清代趙培徵在《詠阿膠井》中寫道:“阿井傳來不記年,清流澈底一寒泉。溶溶玉液三宵露,點點丹砂九空淵。淑氣問鍾疑鳳髓,靈源妙化想龍涎。仙膠煉就稱良劑,壽世回生幾萬千。”現代著名畫家劉海粟等也曾慕名來古阿井觀瞻,並留下墨跡。

古阿井的井水經地下岩層砂礫過濾淨化,溶入礦物質,井水色綠而質重,清冽甘美,富含鈣、鎂、鉀、鈉、鍶等十多種對人體有益的礦物質。《管子》云:“其泉潔白,其人堅勁,寡有疥瘙,終無酲”。《本草綱目》也記載:“阿井泉,其味甘平、無毒,主治下隔疏痰止吐”。用古阿井水煮膠,易除雜質,且能增加療效,沈括在《夢溪筆談》中說:“取井水煮膠,謂之阿膠,用攪濁水則清,人服之下隔、疏痰、止吐”。因此,當地所產阿膠,為歷史上正宗阿膠,素有“貢膠”、“真膠”之美譽。

古阿井雖歷經數千載至今,井泉之水仍然清澈甘冽如昔,它見證了中藥道地藥材阿膠的起源和滄桑,是重要的中醫藥歷史文化遺產。我們應當努力保護好古阿井,使之成為見證中醫藥歷史、宣傳中醫藥文化的重要基地之一。

那么阿井與東阿之水,究竟有何神通,引無數英雄競折腰?

對阿井水系與阿膠的關係,歷代醫家殫精竭慮,試圖尋找到最有說服力的答案。最通俗的解釋當然是“一方水土養一方人”,落實到中藥領域,就是藥材的地道問題。所以古代本草談藥材必談產地,以示正宗。比如說浙貝母、雲木香、廣藿香、懷山藥等。

但是以“藥材地道”以及“一方水土養一方人”來做回答,不過是以答案回答答案,神秘主義色彩太過濃厚。

試圖作出回答的,包括李時珍,在明《本草綱目》李時珍說“阿井,在今山東·兗州府·陽穀縣東北六十里,即古之東阿縣也。有官舍禁之。酈道元水經注云‘東阿有井大如輪,深六七丈,歲常煮膠以貢天府’者,即此也。其井乃濟水之所注,取井水煮膠,用攪濁水則清。故人服之,下膈疏痰止吐。蓋濟水清而重,其性趨下,故治淤濁及逆上之痰也”。他認為,東阿之水“乃濟水所注,用攪濁水則清。故人服之,下膈疏痰止吐”。因為“蓋濟水清而重,其性趨下,故治淤濁及逆上之痰也”。

但是李時珍只回答了部分問題,卻沒有回答為什麼用東阿之水熬制的阿膠有極強的滋補作用?並可以因為“久服”而“輕身益氣”?

直到清代嘉定年間,一個福建長樂人決心解開這個謎底。這個人就是陳修園。

1793年,也就是乾隆五十八年,四十歲的陳修園赴京會試,此後留寓北京宦海沉浮十幾年,閒暇時研究中醫,亦官亦醫,著書九十一卷,計150萬言,端的是一代宗師。其間陳修園曾沿運河南下來到東阿縣,研究阿膠。陳修園道稱:“此清濟之處,伏行地中,歷千里而發於此井中,其水較其旁諸水重十之一二不等,人之血脈宜伏而不宜見,宜沉而不宜浮,以之制膠,正為血脈宜也。”

陳修園的結論是,東阿之水是“濟水之伏流,伏見不常,泉雖流而不上泛,猶如伏脈中之靜而沉者,過此則其水皆上泛為川,且與他水亂而不純矣。故阿水較其旁重之一二不等”。

東阿之水的這種品質,在陳修園看來,與“人之血脈,宜伏而不宜見,宜沉而不宜浮,以之制膠,正與血脈相宜也。”

關於阿膠的另一個原材料驢皮,陳修園很學術地寫到,“所以妙者,驢屬馬類,屬火而動風,肝為風髒而藏血,取水火相濟之意也。”

如此製作出來的阿膠,則可以“借驢皮動風之藥,引入肝經;又取阿水沉靜之性,靜以制動,風火熄而陰血生。”

阿膠的原材料一個是東阿之水,一個是驢皮。顯然,東阿之水“清而重,性趨下,較旁之水重十之一二不等”,是天下至陰之水,與“純黑無病健驢”相加,是陰中之陰,煉製的阿膠“味厚”,“味厚”屬陰,完全符合中國傳統“秋冬養陰”的養生理念。

古阿井水色綠而重,清冽甘美,富含鈣、鎂、鉀、鈉等 27種對人體有益的礦物質。用以煮膠,易除雜質,且能增強療效。歷代此地生產的阿膠被視為上品,享有“真膠”、“貢膠”之譽。

千百年來,由於歷代本草對阿井的神化,甚至傳雲,阿膠必以阿井水煎煮方為真已是千古慣例,向為東阿業膠者必恪守。

據報導,古阿井水中鈣、鉀、鎂、鈉等礦物質含量極為豐富,故色綠質重,每擔古阿井水比普通河水或井水重1.5千克左右。

經現代科學分析認為,阿井水中含有豐富的微量元素,同時也含有較多的重金屬離子,水的總硬度較高。若在制膠過程中使用該水質,必須經過軟化處理,否則製備阿膠的灰分、重金屬等超過《中華人民共和國藥典》阿膠項下的標準。經處理以後的水質也就無什麼微量元素存在了。

現已有人對李時珍《本草綱目》中制膠水以苦鹹為妙的說法提出疑議。而古時本草為什麼將阿井說得那么神秘呢?據幾十年的實踐經驗以及老阿膠作坊的一些資料記載,古阿井水在阿膠製作史上曾立下了汗馬功勞,但只是在提沫工序而不是整個制膠過程,整個制膠過程要用硬度低的狼溪河水。古阿井水只是在提沫工序發揮獨特作用。在提沫過程中,含有重金屬離子的水加入膠汁中,膠汁中的雜質與金屬離子結合成比重較小的絡合物漂浮被除去,達到精煉的目的,此即所謂的“阿井水為引”。

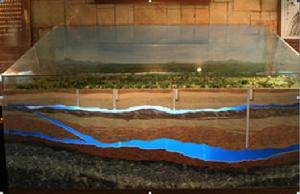

可見,古代醫藥學家強調須用古阿井水熬膠有一定的道理。然而,現阿膠的提沫工序已逐步被先進的過濾技術所代替,而古阿井也已不存在,現在的阿井水與古阿井水水質已發生了變化,因此,當今對阿井水的評價應一分為二。1980年山東省地質勘探局水文隊曾對全國20多處的熬膠用水進行過檢測分析,證實:東阿之水源自泰山與太行山兩股地下潛流,積於東阿,經層層地下岩石、砂層層層過濾溶入大量礦物質及微量元素鈣、鉀、鎂、鍶等(但不含對人體有害的鉛、砷等),經洪範泉、書院泉、狼泉、丁泉、白雁泉、玉女泉、天池、明皇、東流泉等九泉流出匯聚成狼溪河,再由狼溪河浸入從地下岩隙,最後在鑿井汲出,水清而重。水質較重比重分別為1.0038和1.0036,每立方米比其他地方的熬膠用水重約2-3公斤,其原因就是水中礦物質和微量元素含量豐富。用之泡皮,熬膠,可減少原料污染,灰份易於控制;

阿井水水重,所帶來的最大好處是易於去雜提純:

——優質阿膠是由驢皮的真皮層中膠原蛋白水解濃縮而成,表皮層和皮下層中含有的角質成分人體難以吸收,是形成阿膠雜質的主要物質,需要剔除。

——熬膠化皮之時,將此質重東阿之水反覆注入,小分子的膠原蛋白便與礦物質及微量元素相聚而沉,那些於人體無用的大分子角質成分及其他雜質則上浮水面而可悉數除去。這樣製成的阿膠,分子量小而純度高,易被人體吸收,藥效發散亦快,能迅速通達五臟六腑而滋養筋脈。

——阿井水硬度低,含鈣、鉀、鎂、鍶等20餘種益於人體健康的微量元素及礦物質,易於原料中蛋白質、胺基酸結合形成有機鹽,用此水熬制阿膠,分子量小、純度高、利於去雜提純和藥性發散。從而增強阿膠的療效,也便於阿膠的長期存放,膠塊冬天不易碎裂,夏天不變軟

就因為有了這些先天條件,東阿阿膠業從北宋時就已蓬勃興起,至明朝中期已達到“婦幼皆通煎膠”的鼎盛時期。也就在這一時期,東阿阿膠把牛皮徹底趕下神壇,驢皮阿膠以東阿百年堂阿膠的正宗自居,非驢皮所做當做偽品阿膠另立門戶,名之為黃明膠。至於豬皮膠,居然被認為雖然不如阿膠,但部分功效可與阿膠媲美,專家們親切的稱之為“新阿膠”。上述種種分別,當然沒有太大分歧,問題是用驢皮所做的膠一定就是真阿膠嗎?

古代醫學大家法度森嚴,明辯真偽,要求真阿膠必須有兩個充分必要條件:一是驢皮,二是東阿地下水,否則一概打入偽品之列。這個約定俗成的戒律,逼得明清時期江浙一帶的廠家只好自稱驢皮膠。直至今日,南方依然有類似稱呼。

到現代,東阿即獲得國家唯一命名的 “中國阿膠之鄉”,又與茅台鎮、景德鎮共同成為受國家原產地保護的中國三大傳統特產名鎮。

東阿阿膠,可以一句話定論——沒有東阿水就沒有,東阿阿膠。

沒有阿井水 就沒有真阿膠

阿膠,據史料記載,已有2500年歷史,正宗阿膠的製作,除採用傳統工藝外,制膠用水也非常講究,所謂“桔生淮南則為桔,生於淮北則為枳”,若水質不符合正宗阿膠的要求,則阿膠的功效可能要打折扣了

在古時,只有 真正來自東阿的地下水——阿膠井水熬制的阿膠才為“真膠”。

李時珍在《本草綱目》中記載:“……其井乃濟水所注,取井水煮膠,用攪濁水則清,古人服之,下膈疏痰止吐。蓋濟水清而生,其性趨下,故治淤濁及逆上之痰也。”

北魏酈道元《水經注》中說:“東阿有井大如輪,深六七丈,歲常煮膠以貢天府”

北宋沈括在《夢溪筆談》中說:“東阿亦濟水所經,取井水熬膠,謂之阿膠”。

之所以真膠難得,是因為由於阿膠自北魏時期已經“以貢天府”以來,為了獨享阿膠,隋唐之後,宋、元、明、清以來官府一直把熬制阿膠必需的阿井水加以“官禁”,《本草圖經》中載“以東阿縣城北井水作煮者為真,其井官禁……”

陳修園在《神農本草經讀》中說的更明白:“此清濟之水,伏行地中,歷千里而發於此,其水較其旁諸水,重十之一二不等,人之血脈宜伏而不宜見,宜沉而不宜浮,以之制膠正於血脈相宜也”。

《藥性辭典》說:“阿膠祛風補虛、和血養陰推為要藥,然重在阿井之水也。”

東阿水質比普通水重,東阿水最適合熬制阿膠,這是歷史的記載。科技的發展到現在,對於東阿水為何適合熬膠已經給出了比較清楚的解釋。

1994年1月24日,東阿政府對全國阿膠生產廠家區域的13個水樣進行了提取,並委託山東地質廳和山東大學進行了化驗,結果表明,東阿地下水源於泰山山脈和太行山山脈地下潛流交匯處,經過層層沙粒和岩石的過濾作用產生了大量的礦物質和鈣、納、鎂、鍶等微量元素,水的比重為1.0038,也就是東阿的水比普通水每立方米重3.8公斤 ,礦物質含量則高於一般水質幾倍乃至幾十倍。

我們知道,驢皮分為三層,表層為角質層,裡層為脂肪層,中間才是對人體有益的膠原蛋白,但膠原蛋白與角質層緊密相連,現代科技手段還無法將膠原蛋白成功從角質層提取出來。只能利用比重大的優質東阿地下水充當電解質,通過複雜的煉製程式將其分開。另外,東阿水還能將大分子的膠原蛋白分解成小分子,從而利於人體吸收。所以,大家看到的東阿百年堂阿膠的膠塊每塊都質地細膩,色澤良好,易碎,呈半透明的琥珀色,這都是優質阿膠的表現,也是真正好阿膠只能出自東阿的原因所在。

1935年前世界書局出版,人民衛生版社再版的《中國藥學大辭典》阿膠項目載:“每年春季,選擇純黑無病健驢,飼獅耳山之草,飲狼溪河之水,至冬宰殺取皮……”,由此看出水是古時毛驢飲水和泡皮熬制阿膠的唯一水源。用東阿水製作阿膠,才算是保持了正宗阿膠的傳統特色。

東阿縣誌記載:東阿有井叫“阿井”,傳說是是西山猛虎“爪刨得泉”。

這自然是傳說。但唐代之初,李世民確曾委任尉遲恭為欽差重修阿井。阿井至今猶在。

北魏·酈道元《水經注》即明載此事。謂:“大城西側皋上有大井,其巨若輪,深六七丈,歲常煮膠,以貢天府。本草所謂阿膠也,故世俗有阿井之名。”足以證明阿井之名,是因阿膠而來。阿膠著稱於天下,並非因阿井之故,而是東阿先民的智慧和勤勞的產物,是萬千次實踐和無數汗水的結晶,是後人繼承和發揚的結果。這才是阿膠出東阿的歷史唯物主義結論。

《本草綱目》對阿井有進一步解釋:“其井乃濟水所注,取井水煮膠,用攪濁水則清。故人服之,下膈疏痰止吐,蓋濟水清而重,其性趨下”。

“阿井”是西山猛虎“爪刨得泉”自然是傳說。好水出阿膠卻是事實,阿井水到底有什麼獨特之處呢?東阿的水好,到底是好在哪裡呢?

東阿之水源自泰山與太行山兩股地下潛流,經層層地下岩石、砂層濾過,溶入大量礦物質及微量元素鈣、鉀、鎂、鍶等(但不含對人體有害的鉛、砷等),水質較重。水質重所帶來的好處,是易於去雜提純。優質阿膠是由驢皮的真皮層中膠原蛋白水解濃縮而成,表皮層和皮下層中含有的角質成分人體難以吸收,是形成阿膠雜質的主要物質,需要剔除。熬膠化皮之時,將此質重東阿之水反覆注入,小分子的膠原蛋白便與礦物質及微量元素相聚而沉,那些於人體無用的大分子角質成分及其他雜質則上浮水面而可悉數除去。這樣製成的阿膠,分子量小而純度高,易被人體吸收,藥效發散亦快,能迅速通達五臟六腑而滋養筋脈

那么阿井與東阿之水,究竟有何神通,引無數英雄競折腰?

《管子》云:“其泉潔白,其人堅勁,寡有疥瘙,終無酲”。

《本草綱目》也記載:“阿井泉,其味甘平、無毒,主治下隔疏痰止吐”。用古阿井水煮膠,易除雜質,且能增加療效。

沈括在《夢溪筆談》中說:“取井水煮膠,謂之阿膠,用攪濁水則清,人服之下隔、疏痰、止吐”。因此,當地所產阿膠,為歷史上正宗阿膠,素有“貢膠”、“真膠”之美譽。

北魏時期的酈道元在《水經注》中說對東阿井的描述是,“其巨如輪,深六七丈”。關於水質,北宋時期的沈括在《夢溪筆談》中寫到,“清而重,性趨下”。

對阿井水系與阿膠的關係,歷代醫家殫精竭慮,試圖尋找到最有說服力的答案。最通俗的解釋當然是“一方水土養一方人”,落實到中藥領域,就是藥材的地道問題。所以古代本草談藥材必談產地,以示正宗。比如說浙貝母、雲木香、廣藿香、懷山藥等。

但是以“藥材地道”以及“一方水土養一方人”來做回答,不過是以答案回答答案,神秘主義色彩太過濃厚。

試圖作出回答的,包括李時珍,在《本草綱目》中,他認為,東阿之水“乃濟水所注,用攪濁水則清。故人服之,下膈疏痰止吐”。因為“蓋濟水清而重,其性趨下,故治淤濁及逆上之痰也”。

但是李時珍只回答了部分問題,卻沒有回答為什麼用東阿之水熬制的阿膠有極強的滋補作用?並可以因為“久服”而“輕身益氣”?

直到清代嘉定年間,一個福建長樂人決心解開這個謎底。這個人就是陳修園。

1793年,也就是乾隆五十八年,四十歲的陳修園赴京會試,此後留寓北京宦海沉浮十幾年,閒暇時研究中醫,亦官亦醫,著書九十一卷,計150萬言,端的是一代宗師。其間陳修園曾沿運河南下來到東阿縣,研究阿膠。

陳修園的結論是,東阿之水是“濟水之伏流,伏見不常,泉雖流而不上泛,猶如伏脈中之靜而沉者,過此則其水皆上泛為川,且與他水亂而不純矣。故阿水較其旁重之一二不等”。

東阿之水的這種品質,在陳修園看來,與“人之血脈,宜伏而不宜見,宜沉而不宜浮,以之制膠,正與血脈相宜也。”

關於阿膠的另一個原材料驢皮,陳修園很學術地寫到,“所以妙者,驢屬馬類,屬火而動風,肝為風髒而藏血,取水火相濟之意也。”

如此製作出來的阿膠,則可以“借驢皮動風之藥,引入肝經;又取阿水沉靜之性,靜以制動,風火熄而陰血生。”

所謂“神奇之邦育聖品”,地靈方育物華,山東東阿產的阿膠之所以歷久彌香是與東阿的地域特點分不開的。有一首詩是這樣描寫東阿的:“依泰山西望秦晉,臨黃河北眺燕京。萬里黃河穿身過,正宗阿膠東阿產,距今已有二千年。”阿膠的生產離不開東阿特殊的地下水,東阿的優質地下水由發源於太行山,與長江、淮河、黃河並稱四瀆的古濟水潛流和泰山山脈的泉水溶入地下匯集而成。千百年來的實踐證明,正是東阿特殊的地下水孕育出了貴為中藥上品的阿膠,因此阿膠出自東阿,阿膠離不開東阿。 在古時,只有 真正來自東阿的地下水--阿膠井水熬制的阿膠才為“真膠”。

中藥最講究道地性,在這一點上,阿膠的地域性表現極為突出。保護東阿阿膠這一非物質文化遺產,更要加強保護東阿地下水的這一獨有資源,才能使東阿阿膠這一傳承了幾千年中華養生智慧的國寶得以世代相傳,福祉千秋萬代。

沒有阿井水 就沒有百年堂阿膠

阿地在先秦時期已有了成熟的阿膠加工方法,至今已有2500餘年的歷史。

慈禧太后

慈禧太后目前全國已有120餘廠家生產阿膠。1950年平陰縣東阿鎮在私營作坊基礎上建立起全國第1家國營阿膠廠,山東平陰阿膠廠。1914年東阿鎮塗懷德堂阿膠獲最優等褒獎金牌,1916年獲國家農商部物產品評會獎憑,1921年又獲山東歷史博物展覽會甲等獎。1988年平陰阿膠廠阿膠獲國家金質獎。直至今天平陰阿膠廠仍用狼溪河水熬膠。

1952年東阿縣藥材公司把熬膠工人請到一起辦起了東阿阿膠廠。濟南阿膠生產企業,1956年、1957年、1960年分3次併入濟南人民製藥廠,1968年濟南人民藥廠將阿膠生產移交平陰、東阿阿膠廠。東阿縣城有72面琉璃井,36個透胡同,井壁上形成各種鐘乳石,經山東地質廳第1水文隊化驗,東阿琉璃井水比重1.0038,與阿井水成分相近,系同一水系,每1立方超過常水3.5公斤。水中溶解的礦物質較多,金屬離子、陰離子、固形物含量都很高,但鉛砷未檢出。1950年趙福茂試驗成功用煤炭代替木柴熬膠。東阿阿膠廠劉維志70年代研製出了洗皮機、蒸球化皮新工藝,1985年又把空調製冷技術套用在晾膠上。現在東阿阿膠廠已先後套用倉庫空調系統,生產電腦控制,車間已通過GMP認證,管理規範化,並發展成大型股份制企業。 2009年百年堂千年老店重新開業。

榮耀歸於阿井之水

一、藥聖李時珍和著名醫學家陳修園,都認為阿膠乃“補血之聖藥”。“補血則氣亦沖”,所以才能“久服,輕身益氣”。這一解釋,充滿了“醫者意也”的中醫智慧。對略懂藝術的人來說,陳修園對東阿百年堂阿膠的解釋稱的上妙法蓮花。

二、好膠源自好水, 1994年1月24日,山東地質局第一水文地質隊試圖用自然科學語言給出答案。他們的化驗結果表明,東阿地下水是一種鍶型天然礦泉水,礦物質含量高,營養元素多,特別是微量元素極為豐富,比重高,為1.0038,其中鍶的含量達到0.5-0.8毫克/升,東阿地下水每50千克比一般水重1.5至2千克,礦物質含量則高於一般水質幾倍乃至幾十倍.

三.自然科學認為:東阿縣地下水“性趨下,清而重”所以熬制過程中,雜質上浮,製作出的成品東阿百年堂阿膠質地純粹,水中的大量礦物質可助藥性發散,療效迅速。原來東阿地下水發源於泰山與太行山兩山山脈的交匯之處,大雨落地後,沿著泰山、太行山的石縫不屈不撓地滲透,居然匯聚成一股巨大的伏流而成了地下河。說這水不屈不撓恐怕還不足以表達其艱辛,地質學家們說,這股水居然要兩億年才能形成。

四、因此,沈括說它“清而重,性趨下”,就可以理解了,此水經地下岩石與沙礫層層過濾,得清,此水溶入了多少鈣、鉀、鎂、鈉等稀有金屬,得重,所以這“清而重”的水必然“性趨下”,順著泰山、太行山兩山余脈一路逶迤來到東阿縣,匯聚成龐大地下水系,成就一段天地大造化。

五、藥聖李時珍《本草綱目》說:“阿膠本經上品,弘景曰:‘出東阿,故名阿膠’”,尋民族瑰寶,方知其源頭出處,才得東阿水之美

從阿井水到東阿水

所謂“神奇之邦育聖品”,地靈方育物華,山東東阿百年堂產的阿膠之所以歷久彌香是與東阿的地域特點分不開的。有一首詩是這樣描寫東阿的:

依泰山西望秦晉,臨黃河北眺燕京。

萬里黃河穿身過,正宗阿膠東阿產,

距今已有二千年。

阿膠的生產離不開東阿特殊的地下水,東阿的優質地下水由發源於太行山,與長江、淮河、黃河並稱四瀆的古濟水潛流和泰山山脈的泉水溶入地下匯集而成。千百年來的實踐證明,正是東阿特殊的地下水孕育出了貴為中藥上品的阿膠,因此真阿膠出自東阿,阿膠離不開東阿。 在古時,只有 真正來自東阿的地下水--阿膠井水熬制的阿膠才為“真膠”。

李時珍在《本草綱目》中記載:“……其井乃濟水所注,取井水煮膠,用攪濁水則清,古人服之,下膈疏痰止吐。蓋濟水清而生,其性趨下,故治淤濁及逆上之痰也。”

北魏酈道元《水經注》中說:“東阿有井大如輪,深六七丈,歲常煮膠以貢天府”,北宋沈括在《夢溪筆談》中說:“東阿亦濟水所經,取井水熬膠,謂之阿膠”。

之所以真膠難得,是因為由於阿膠自北魏時期已經“以貢天府”以來,為了獨享阿膠,隋唐之後,宋、元、明、清以來官府一直把熬制阿膠必需的阿井水加以“官禁”,《本草圖經》中載“以東阿縣城北井水作煮者為真,其井官禁……”

陳修園在《神農本草經讀》中說的更明白:“此清濟之水,伏行地中,歷千里而發於此,其水較其旁諸水,重十之一二不等,人之血脈宜伏而不宜見,宜沉而不宜浮,以之制膠正於血脈相宜也”。

《藥性辭典》說:“阿膠祛風補虛、和血養陰推為要藥,然重在阿井之水也。”

最極端的例子,是明代醫書《本草新編》,書中用近乎蠻橫的口氣說,“阿膠出於東阿者即真,不必問真假”。因為“東阿之水,皆濟水之所注也”。

注意,《本草新編》中已經不提阿井,而提東阿之水,是因為明代以來,黃河屢次泛濫成災,阿井屢遭淹沒,基本廢棄。

保護東阿之水傳承養生文化

據記載,自唐代起不僅盛行“久服”阿膠,而且“官封”阿井,到清朝更是發展為欽差監製“取阿井之水煮熬”。

那么,這熬膠的東阿縣的地下水到底對阿膠品質有多重要呢?中國中醫科學院中國醫史文獻研究所所長柳長華教授說,濟水伏流的東阿縣地下水,決定了阿膠的聖藥地位。沈括《夢溪筆談》載,“東阿亦濟水所經,取井水煮膠謂之阿膠,用攪濁水則清,人服之下膈,疏痰、止吐、皆取濟水性趨下、清而重,故以治淤濁及逆上之疾。”

沈括似乎只回答了部分疑問,清代嘉定年間的陳修園卻給出了更多的答案。

1793年,也就是乾隆58年,40歲的陳修園赴京會試,此後留寓北京宦海沉浮十幾年,閒暇時研究中醫,亦官亦醫,著書91卷,計150萬字。期間陳修園曾沿運河南下來到東阿縣,專門研究阿膠。

陳修園的結論是,東阿之水是“濟水之伏流,伏見不常,泉雖流而不上泛,猶如伏脈中之靜而沉者,過此則其水皆上泛為川,且與他水亂而不純矣。故阿水較其旁重之一二不等”。

東阿縣之水的這種品質,在陳修園看來,與“人之血脈,宜伏而不宜見,宜沉而不宜浮。”同性,“以之制膠,正與血脈相宜也。”

那么現代的研究結論又是什麼呢?記者了解到,1981年山東東阿阿膠廠為了印證前人所記,聯合山東省水文地質隊、山東大學等科研單位,對東阿縣的地下水質進行了全面系統的勘察,化驗得知,其水富含鉀、鈉、鈣、鎂、鐵、鋅、鍶等礦物質,比重高達1.0038。

正是這比重大的水,在熬膠時有助於雜質提取,更利於阿膠藥效的發揮。離開這種高比重的水,雜質祛除不淨,阿膠容易發臭。關於這一點,《本草綱目》有記載,阿膠,以烏驢皮得東阿水乃真,真者不作皮臭,夏月亦不濕軟。

東阿縣地下水這種獨特水質,決定了阿膠與其有著根深蒂固的淵源。我們知道中藥最講究道地性,在這一點上,阿膠的地域性表現極為突出。阿膠之所以被歷代醫經典籍推崇,對大補類藥評價惜字如金的李時珍甚至稱其為聖藥,是與東阿縣的地下水密不可分的。作為傳統醫藥申遺委員會專家組秘書長,柳長華呼籲,保護東阿阿膠這一非物質文化遺產,更要加強保護東阿縣地下水的這一獨有資源,才能使東阿阿膠這一傳承了幾千年中華養生智慧的國寶得以世代相傳,福祉千秋萬代。