由來

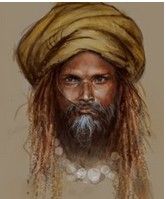

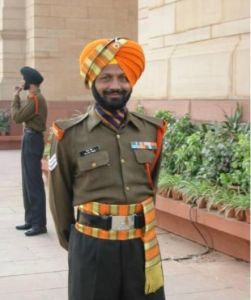

印捕是上海處於殖民地時的產物,在我國是獨一無二。1843年(清道光二十三年)8月上海被西方殖民者強迫開闢為通商口岸,外國冒險家紛至沓來,要求在上海購地建房。當時清政府上海道台宮慕久在英國領事巴富爾的威脅和欺騙下,於1845年11月29日以道台名義,用告示形式公布了洋人的《上海租地章程》。從此,英租界成了英國侵略者在上海的“國中之國”。阿三的來歷,有很多說法,不過細細看來,總脫不了一個基礎。那就是中國在半殖民時期的,英租界中經常會有從印度調來的“公務員”,負責一些租界的雜事,因此與國人會有不少的接觸,自然也就少不了相互比較,比較來比較去自然也就有了外號。

據說當時,印度人又黑又瘦,且行為舉止也跟猴子一般。那時候因為印度屬於英殖民地,因此大多數為英國人服務的印度人民都會一些英文,當他們在中國人面前顯擺的時候,總會不自覺地加上一句ISAY…。由於Isay的發音和“阿三”很接近,傳來傳去就傳成了“阿三”。

另一種說法是英國體系的公務人員(尤其是警察)長久以來都習慣被稱呼為SIR,另外上海人一向習慣在單音節的單字前面添加一個“阿”字。所以上海人叫著叫著就把阿Sir叫成了阿三。而當時印度官員都戴著紅色頭巾,私下裡又被叫做“紅頭阿三”。

印度人心中的阿三

阿三說:他用一根火柴點起太陽,傍晚天之所以變黑是她用手將太陽野蠻的熄滅,有一天我們在石鼓路站等公車,天下著雨,阿三說:把傘滅了吧,於是我開始知道,他說的把太陽滅了吧不是騙人都是真的。阿三走在路上,有時感覺自己越走越小,小到灰塵那么大,一平米不到的石板硬是像沙漠那么茫遠,有時候呢阿三又會越走越大,以至於地球踩成一個彈丸,真的他就那么輕易的點起太陽再熄滅,她也覺得宇宙很是空曠,可是阿三啊,她的嘴巴用一根小小的棒棒糖就可以點起來。壞人和破人的區別:壞人是要拍死,破人可以修好。

有些可以避免的錯誤要總結經驗教訓。如昨晚阿三把衣服給我手機還落在衣服里,下次應該在她衣服給我的時候檢查一下。以後早上就不喝地瓜粥了,不舒服。阿三有一天在我的身上打死了一隻蚊子,她說:以後有誰欺負你,我就這么打他。

有一天阿三問我:“你方向感好嗎?我方向感很差啊!”我說還不錯,她說:那你帶著我,我說我方向感雖然不錯,但偶爾還是會走錯路,她說:沒關係,走錯了我們就折回去。

阿三還會寫詩:

心跳

我喜歡聽你的心跳聲

噗通噗通

我的心也跟著

噗通噗通

撲通

我跳進了你的心裡

喝一口血

好甜

我想是草莓的味道

前幾天我告訴阿三,去年的平安夜,我唯一收到的蘋果是你送的喔,阿三說她去年送出去一箱蘋果,可是卻沒有一個人送給她一個蘋果,她就告訴自己的室友,室友給她送的卻也只是一根香蕉。阿三說著眼淚就那么流了下來.15.3.14

去杭州的動車上有箇中年白臉男人用薄薄的嘴巴流利的說著話,像放著一串又一串的鞭炮。響了多少下數不清,只聽到:3000,10000,2000,30000,50000,5000.....我和阿三一人泡了一盒泡麵,他的是海鮮味的,我的是牛肉味,我們吃了幾口,換著吃,從溫州一直吃到寧波,每經過一個村莊我都會說:這的房子真醜,墓碑一樣,數也數不清,快到杭州的時候,阿三指著一片土地說:你有留意到那個農民嗎?我猛的轉頭看到了一個大概的輪廓,一個印象,一個穿深藍衣服的農民坐在自己剛剛開墾的土地旁,低垂著頭,阿三說:他一定有點憂傷,或許他此刻在思考:我該種什麼呢?那片土地就是我兒時的作文本,我會在開頭寫上標題,結尾寫上一段精美的結局,剩下的時間就看牆壁里有無數的漩渦在鏇轉,我確切的知道每一個字都應該放進那些空格里,第一行前面要空兩格,可是在那連一根針掉地上的聲音都聽的見的環境裡,我想的是我在山野里刨的土坑,那裡面存放著我的玩具,還有一具翠鳥的屍體,我在聽他們慢慢變成化石的聲音,那聲音就像秋天的毛豆被太陽曬著,相互打鬧的聲音,那聲音沒人聽自己在那響著多可惜。於是把自己放在夢中,讓時間拾起自己曾經小小身體,去山野里綠蔭下,夥伴們都還在,春鳥鳴叫的多好,還是那幫孩子,我們在玩扔沙包的遊戲,隨著圈裡的人一個個被砸中,離場,最後只剩我一個和丟沙包的弟弟,他丟的便不是沙包,而是四個輪子的滑板,滑板駛向我,我凌空挑起,就在我的正下方滑板停止了,我不想落下,於是就用了所有的力量停滯在一米高的空中,土地上旁那條發臭的水溝我總小心翼翼的跨過,時間這條河我卻總跨不過,我凌空就這么定了好久,也許就這么長大了,在這么疲憊的力量中我看到自己變成現在的樣子,已經非常接地氣的躺在床上。

阿三,好久沒有給你寫東西了,好像生活蠻平靜,雕刻畫畫謀生到處走走。

與上海租界

印度人阿三

印度人阿三上海租界既然是“國中之國”,自然要有武裝力量及其他鎮壓工具,這便是萬國商團、艦隊水兵與巡捕。萬國商團是租界武裝力量的主體,其主要職責是保衛租界,一般不負社會治安之責。艦隊水兵是萬國商團的後盾。巡捕,即警察。起先,巡捕一律由西方人擔任,故稱為西捕。當時法租界公董局就有明文規定:“巡捕房人員應全部由法國人或宣布服從法國領事館,並從此歸法國裁判權管轄的外國人組成。”英租界最多時有西捕160名。西捕薪水高,否則就找不到西捕,這樣開支就大了。另外,西捕有種種局限,比如微服偵察,其相貌特徵根本無法掩飾;又比如去公共場所打聽,其語言障礙造成的困難也難以克服;再加上租界裡有幫會組織,西捕由於種種原因很難深入進去,也物色不到合適的人選做耳目,破案效率不高,租界治安堪憂。總之,從1854年開設巡捕房起,起先西捕還能應付。後來刑案隨人口激增而水漲船高,由清一色的西捕辦案,弊端更為突出,於是從1870年後改為允許華人充任巡捕,稱為華捕。由於這一改變收效明顯,以致漸而主次倒置,即西捕大減、華捕大增。例如1883年英美公共租界有巡捕200名,華捕竟占170名之多。以後,華捕越雇越多,殖民者怕不易控制,自1884年開始從英殖民地“進口”印度籍巡捕,即“紅頭阿三”。殖民者從印度“出口”巡捕時,對人員精心挑選,必須是印度的錫克族人,個個身高馬大,滿臉虬須,令人望而生畏。但他們也有與西捕相似的短處,所以大多充當巡警、獄警與交通警。“紅頭阿三”來自英國殖民地,嚴格說來其身份比處在租界裡的上海人還低,但他們是英國人的忠實“看家狗”。狗仗人勢,整天警棍亂舞,讓上海人吃足苦頭,特別是那些攤販與車夫,挨“紅頭阿三”的警棍與皮靴更是家常便飯。殖民者為了利用“紅頭阿三”為其忠實賣命,發他們的薪金比華捕高一倍,還配給住房等,並在當時的戈登路巡捕房內(解放後為江寧路公安分局)建造了一座三層樓印度教堂。印捕的存在隨著租界結束而取消。

法租界在這方面做法與英租界大致相同,他們“進口”的是安南巡捕,即越南人,在上海人看來,其體態、皮膚與廣東人相近,所以沒送他們什麼綽號或代稱。