簡介

陝西非物質文化遺產第二批省級保護項目名錄

長安道情是古長安地區道教徒以道教故事為題材,通過唱詞誦經、敷演道中情理而得名,也稱“拉皮戲”。1960年,省新劇種匯演後,定名為長安道情。清·乾、嘉時期,道情的演唱活動已十分興盛。除“登山行唱”、“圍桌坐唱”外,還出現了皮影形式和“廣場踏席”的化妝演出。

據臨潼西灣道情藝人趙廣慶(1892-1977)回憶說:其師王志年(1876-1944)是長安新築鎮的道情世家。王的祖父在清·嘉慶時期擔任當地道情會首,吹拉打彈無所不精。演唱時運用音色變化,把《八仙上壽》的八洞神仙都唱活了。

此後至新中國建立,長安古城以圍出現的道情名家先後有白米蟲、賴世魁、杜彥新、房振、榮榮老王、王鵬飛、朱六、毛萬祿、毛萬壽、陳茂祥、劉生浩、許成禮、郝鴻章、強春堂、張情欽、陳智禮、李宗正、李園兒、李世忠、魏根錄等。其中一些藝人的演唱足跡遍及關中以至陝南。

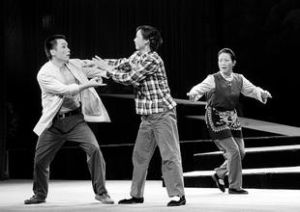

20世紀五十年代,長安劇團先後將《槐蔭媒》、《四岔捎書》、《八仙上壽》、《隔門賢》等搬上舞台,為十周年國慶獻禮。其中《隔書賢》據本由原長安書店、陝西人民出版社先後出版發行。1960年,又以大型道情戲《牆頭馬上》(丁潔、盧愷改編)參加了省新劇種匯演。沉寂十年後,又移植排演了長安道情大戲《孝子冤》、《鴛鴦譜》及現代戲《江姐》。2008年秋,以大型現代戲《祥雲谷》參加省第五屆藝術節,獲得了多項獎勵,為各界讚許。

目前,流傳在終南山北麓太興山腳下隸屬楊莊鄉的魏家嶺道情社,是全區迄今唯一能組班“坐唱”長安道情的原生態活體。該社現有成員9人,年齡最大的73歲,最小的56歲。其中,主奏笛手2人,板胡、二胡演奏員共3人,漁鼓、簡板、三才板、碰鐘演奏員各1人。除笛手外,都兼工各色行當演唱。現能演唱羽化仙道類、神化故事類、歷史題材類、民間故事類的曲目20多部。

該社還保存著40多部曲目的手抄本。成員中數人還能演唱一些與南、北曲異曲同名或與明、清民歌有著某種血緣關係的“詞牌”。長安道情的發展史承載著我國民間音樂、戲曲藝術、鄉俗禮習、宗教文化等多方面的衍變信息。保存著較為豐實的史料,具有重要的藝術科學研究價值,其表現為構建“和諧文化”更能發揮其潛在的社會功能。

歷史

唐代文學家韓愈以一首《華山女》詩描述了中唐是期,在長安街頭“宣講”道中情理的精彩演唱,讓今人得以從中尋繹道情“聲腔”及其“坐唱”形式生成的端倪。呂純陽、鍾離權等道教徒留下的“結交常與道情深,日日隨它出又沉”等詩句,則更可見出當時京城內外宣講道情的盛況。

道情的擊樂器漁鼓、簡板,史載於北宋出現,後又出現了三才板。相繼傳遞著道情發展的歷史信息。

18世紀末葉,“花部”興起後,流入民間的道情聲腔形成了板腔體,在穿插運用其“詞牌”,豐富了表現力,擴大了演唱的題材範圍。沿終南山北麓的魏家嶺等一些村、寨,占著“三才”之利,得沾這一古老藝術曲種的流風餘韻。經年累月,雖時斷時續,終歸傳承至今。演唱曲目如“提起湘子,一鍋漿子”的湘子戲,《八仙上壽》等羽化仙道戲,伴隨著道教文化的衍變,久唱不衰。產生於清末民初的一批民間生活故事戲《郭大佬辦小》、《修貞庵》、《寡婦驗田》、《隔門賢》等則反映出道情曲目在社會功能方面的拓展。

長安道情戲原是長安道教徒誦經音樂,早期為坐唱、皮影戲或廣場“踏席"化妝演出諸形式,20世紀60年代初搬上大戲舞台,成為包括多行當角色、五種板式、陰波(苦音)、陽波(次音)兩種調式系統的陝西古典戲曲劇種,因其聲腔的前身是道教誦經音樂而得名。可溯源至唐代的俗講變文演唱,流傳在長安周圍廣大農村,以及渭南、蒲城、銅川、興平、周至一帶。

相關製品及其作品

魏家嶺現存具有一定文物價值的特色打擊器漁鼓、簡板、三才板各一件。手抄劇本40部。魏家嶺村標幟一幅。區政協退休幹部王昭璽同志早年編寫了《長安道情音樂》兩冊(手抄及錄音、照片等原件已交省藝研所存放)。

藝術特點

唱腔板式有【慢板】、【二流板】、【飛板】、【串板】、【說道情】五種。前四種板書均可獨立使用,也可和其他板式通過過門等手法連線。長安道情尤其在坐唱和影戲演出中常在【二流板】結束句使用一種眾人幫腔的稱為“嘛韻”的演唱手法是其重要特點。另外,唱腔中的詞牌音樂如【浪淘沙】、【皂羅袍】等,不少與南詞、北曲同名可見其歷史年輪。伴奏在早期坐唱中因無表演而不須銅器類打擊樂,只有漁鼓、碰鈴、簡板。影戲之後運用了少量銅器類打樂;搬上舞台後有文場及武

場之分。文場曲牌以弦樂曲牌為主體,有【八板】、【分點子】、【雪花飄】、【繞仙堂】、【繡荷包】、【銀紐絲】等;武場鑼鼓段同秦腔。

唱詞詞格在正扎戲中為長短句。一合三韻的三句結構(第三句為“嘛韻”)為重要特點(一合,即一個詞段共九句,三句為一樂段、第三句末加“嘛韻”,每詞段三次“嘛韻”;在亂扎戲中以七字句為主,亦有六、八、九字等變體或五字句的。傳統劇目本戲七十多部,折子戲一百多個,如《目蓮救母》、《舜子大孝傳》、《二堂認母》、《封神演義》、《火焰山》、《伐董卓》、《秦瓊打擂》等,以及民間生活戲有《小姑賢》、《響棒槌分家》等。著名藝人有王志年、杜彥新、房振、許成禮、趙廣慶、李園兒、李世忠等。

基本內容

魏家嶺道情社的曲目按照題材內容分為四類,現有手抄本40多部。

按唱詞結構的不同,分為“正扎”戲和“亂扎”戲兩大類。“正扎”戲如《堯訪賢》等,其唱詞為長短句結構。一片分三段,每段末句“嘛韻”(即幫唱)。前兩韻必用仄聲字,末一韻則用平聲字。藝人稱之為“一合三個韻”。依劇情需要,繼續按此格律填詞演唱,以完成整個曲目。“亂扎”戲如《隔門賢》等,其唱詞多為七字句及其變格(六、八、九字句等)的上、下兩句式,上句末為仄聲字,下句末為平聲字,演唱語音以關中語系的西安地方語音為基礎。

領奏樂器為曲笛(藝人稱梅笛)輔以板胡、二胡等弦樂器。極具特色的擊樂器有藝人們譽之為“頂天立地的漁鼓”和“降龍伏虎的簡板”。還有他們用《詩經》語句描述其演奏方法:“往上一打,鳶飛戾天,往下一翻,魚躍於淵,若“拉波”(指“嘛韻”)兩隻手嘩啦啦地顫”的三才板,另加梆子、碰鐘以擊節。演出形式為“坐唱”。

主要特徵

1、音樂結構是以“板腔體”為主,兼用“聯曲體”的綜合體制。

2、擊樂器漁鼓、簡板、三才板的形制、作用、演奏方法等均獨具特色。

3、唱腔過渡中極其自然地吸收、運用明、清民歌曲調或與南、北曲異曲同名的“詞牌”,呈示著她的包容性。

4、“嘛韻”也稱“拉波”。用於烘托氣氛、渲染環境、刻畫人物、推動劇情發展、製造高潮,是這一曲種較為重要的表現手段。

重要價值

長安道情的發展史承載著我國民間音樂、戲曲藝術、鄉俗禮習、宗教文化等多學科的衍變信息。保存著較為豐實的史料,具有重要的藝術科學研究價值。長安道情的表現力,為構建“和諧文化”更能發揮其潛在的社會功能。

瀕危狀況

魏家嶺道情社部分成員學藝較遲,知之不多,其骨幹力量年事已高。加因演唱內容不能吸引更多的青年一代參與,就必然地面臨著傳承乏人的危局,為搶救、保護工作增加了緊迫感。

保護計畫

已採取的保護措施:

一、此項目已納入長安區非物質文化遺產保護工作領導小組的工作範圍。

二、2007年10月,已邀請省內部分專家就該項目進行了研討、論證。

三、組織召開了長安區非物質文化遺產保護工作會議及研討會。

四、2007年10月底,委派專人對魏家嶺道情社又做了調查研究。對現存曲目手稿、特色樂器的保護做了初步安排。對藝人現狀進行了登記、造冊。同時,對其演唱活動及有關實物都做了視頻記錄。

五、2008年10月,與魏家嶺村支部、村委會就其道情社保護工作,做了進一步研討,取得了共識。

六、2008年11月中旬,對太興山腳下各班、社情況又做了摸底調查,得知高山廟村恢復道情社的意向。擬適時與之商討恢復辦法並納入保護計畫。

資金投入情況:

區政府已為該項目的現有保護措施投入20萬元。

保護內容:

1、魏家嶺道情社的全部音樂資料。

2、現有曲目資料及尚能口傳心授的有關資料。

3、特色樂器。

4、傳承人及其演唱活動資料。

5、“坐唱”的藝術形式

6、對我區尚健在的道情藝人進行全面調查。蒐集資料,建立檔案。

所在地域及地理環境

魏家嶺村坐落於秦嶺北麓的扯袍峪口,東、西相鄰的大峪、庫峪、抱龍峪、子午峪等地都有道觀遺址。相傳,晚唐時的韓湘(韓愈從侄孫,傳說中的“八仙”之一)在這一帶留有修道的足跡。

與魏家嶺毗鄰的大峪口、五星廟、龍渠村、高山廟村、葫蘆坡、新觀子、扯袍峪,還有隔庫峪河的林家寨、牛心峪、上午村以及沿山西向的曹村、子午口等地,都有過傳唱道情的班社活動。

建國前,每逢山上道觀過會,各班、會、社或七、八人,或十數人,穿戴整齊,一路引唱登山。爾後,坐班演唱至於通宵達旦以盡興。連綿成習,遂為當地民眾不可或缺的民谷活動之一。

魏家嶺道情社的九位從業藝人可以“坐班”演唱20多部曲目。就近的扯袍峪和東西相鄰的大峪、庫峪、高山廟及庫峪河對岸的幾個村寨的散在藝人,由於演唱曲目相通,演唱風格相近,都曾有過應邀加盟演唱的史實。