概述

鎮海口海防遺址

鎮海口海防遺址鎮海地處海岸線中段、甬江的入海口,北上齊魯,南下閩粵,溯甬江可達蘇杭,自古商賈雲集、檣帆如林。在招寶山半山亭所鐫刻的“百舸爭流通異域,一山招寶耀中州”柱聯,即是當時海運盛況的生動寫照。鎮海歷來又是兵家必爭之地,素有“海天雄鎮”、“兩浙咽喉”之稱。據史書記載,自東晉以來歷經大小戰事46次。明中葉以來,鎮海先後經歷了抗擊倭寇和抗英、抗法、抗日等地與外侮戰爭,留下許多先輩可歌可泣的英雄業績和豐富而又珍貴的海防遺址。在鎮海口南北兩岸不到2平方公里的範圍內分布著各個時期的海防遺址30多處。目前,鎮海口海防遺址已分別被命名為全國百家愛國主義教育示範基地、全國青少年教育基地、省愛國主義教育基地、省國防教育基地、省婦女愛國主義教育基地。1996年11月國務院公布為全國重點文物保護單位。

鎮海口海防歷史紀念館就坐落在昔日的古戰場招寶山麓,占地面積2000平方米,建築面積3200平方米,總投資2100萬元,由中科院院士、建築大師齊康教授擔任建築總體設計,中國博物館學會陳列藝術委員會副主任費欽生教授擔任內部陳列總策劃。江澤民總書記為紀念館題寫了館名。

構成

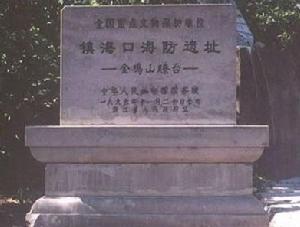

鎮海口海防遺址文物保護碑

鎮海口海防遺址文物保護碑現存鎮海日海防遺址共有30多處,主要分布在以招寶山為軸心的2平方公里範圍內。在鎮海口北面現存的主要海防遺蹟有浙江軍民抗倭的重要遺蹟威遠城、月城、安遠炮台、烽難、明清碑刻以及後海塘遺址等。其中,後海塘遺址,城塘合一,既能擋住海潮衝擊,又能抵禦外敵入侵。城塘是用大塊石板條石構築而成的夾層塘,氣勢宏偉,婉蜒數乾米。在鎮海口南面,現存的主要海防遺蹟有金雞山頂塗望台、靖遠炮台、宏遠炮台、戚家山營壘等。如此集中的海防遺蹟,這在全國是罕見的。它們既是我們的先輩用血肉之軀鑄成的歷史豐碑,同時也記載了外國侵略者的累累罪行。此外,在現存的海防測中,還有各個歷史時期軍政首腦題詞碑記、民族英雄殉難處、侵略軍的登入處以及歷次戰爭留下的各種兵器、各類古籍史料等文物。

鎮海口海防遺址

鎮海口海防遺址現將各景點簡介如下:

吳傑故居:吳傑(l837-19l0),字吉人,安徽歙縣人。中法戰爭前夕,調任鎮海口炮台守備,清光緒十一年正月十五日(l885年3月l日〉,法軍進犯浙江鎮海。時吳傑在招寶山威遠炮台親發大炮,重創法艦,擊傷艦隊司令孤拔,法艦不敢再犯。中日甲午戰爭期間,復領鎮海口炮台,三署總兵,一護浙江提督,皆有聲望。故居位於城關勝利路與人民路交叉口,為吳傑晚年所居,由台門、前廳、後廳和左右廂房組成,前廳面闊5間,重檐樓屋,後廳為客廳,面闊3間,設前軒後廊,亦是重檐樓屋,均為硬山頂,保存較為完整。

吳公紀功碑亭:建於民國二十五年(l936年),系鎮海士民紀念吳傑誕辰百周年集資建造。四柱歇山頂,亭中立碑,記述吳傑生平和功績。

泮池──裕謙殉難處:在鎮海中學內,1841年10月10日,中法鴉片戰爭鎮海口之役鎮海失陷,兩江總督、欽差大臣裕謙(l793--l84l,蒙古鑲黃旗人),投泮池盡節,為中英鴉片戰爭期間清朝封疆大吏中唯一親臨戰場以身殉國者。

鉤金壙──英軍登入處:清道光二十一年八月十六日(l84l年l0月l0日),在第一次鴉片戰爭期間,英國侵略軍在此登入,繞道攻招寶山,利用其制高點,轟擊隔江相望的金雞山。招寶、金雞兩山既陷,英軍炮轟縣城,守軍亦潰,鎮海逐告陷落。

威遠城:明嘉靖三十九年(1560年)都督盧鏜與海道副使譚綸為抗倭而築,清道光十三年(l833年)知縣郭淳章重修,清朝官兵曾在此抗擊過英法侵略軍的進犯。

月城:位於招寶山頂北側的兩峰交界處,為威遠城前哨陣地。清光緒九年(l883年),歐陽利見任浙江提督時建。

威遠城碑刻:置於威遠城內,多數為明、清軍政要員手跡、題字。其中“保護寶陀寺勒石碑記”,清光緒十五年(l889年),歐陽利見撰並書,記述了中法戰爭鎮海口戰役的情形,有重要研究價值。

安遠炮台:建於清光緒十三年(l887年),由同知杜冠英和參將吳傑督造,次年告竣。曾置克鹿卡後膛鋼炮一座。

金雞山了台:與招寶山隔江對峙,為歐陽利見督師禦敵處。

靖遠炮台:位於小港金雞山東麓的沙灣頭,清光緒六年(l880年)建曾置炮5座,營房5間。

平遠炮台:位於小港金雞山東北方向的山腰部,光緒十二年(l887年)建。

宏遠炮台:位於笠山頂上,規模宏大,為鎮海口第一道防線。

戚家山營壘:戚家山在甬江南岸沙蟹嶺西南角,與金雞山毗連。光緒七年(1881年),總鎮楊春和所建。

歷史

鎮海口海防遺址

鎮海口海防遺址明朝中葉,倭寇勾結不法商人,接連不斷侵犯江蘇、浙江、福建、廣東等地,到處攻城劫寨、殺人放火、奸淫擄掠。倭寇的騷擾,激起了浙江軍民的強烈反抗,明朝政府派重兵征剿倭寇,名將盧鏜、俞大猷、戚繼光先後駐守鎮海,在招寶山上建威遠城,並屢與倭寇鏖戰於甬江南北,威震海疆。第一次鴉片戰爭期間,舟山失陷,鎮海成為抗英的前哨陣地,著名的抗英將領葛雲飛曾負責鎮海的防務,傑出的民族英雄林則徐和欽差大臣裕謙蒞鎮督戰,愛國軍民同仇敵愾,血戰英軍,民族氣節光昭日月。

中法戰爭時期,法國遠東航隊司令孤拔率艦隊侵犯鎮海口,浙江巡撫劉秉漳、浙江提督歐陽利見、寧紹台道薛福成等親率大軍築防禦敵,守備吳傑親操大炮炮擊法艦,重傷法軍司令孤拔,迫使法軍敗退,使法艦北上騷擾威脅京津的企圖遭到破滅。在中法戰爭鎮海戰役中,鎮海軍民數戰皆捷,取得重大勝利,在近代中國反侵略鬥爭史上寫下了光輝的一頁。抗日戰爭中,鎮海軍民曾多次擊退日軍的進攻。鴉片戰爭時,欽差大臣裕謙監防督戰,林則徐協助海防。中法戰爭時,浙江提督歐陽利見、寧紹道台薛福成等築防禦敵。

1940年7月17日,日本侵略軍從鎮海城關和現北侖區的小港兩翼登入,鎮海愛國軍民在招寶山、戚家山等地與日本侵略軍激戰,擊斃、擊傷日軍400餘人,使敵倉皇敗退。在這片英雄的土地上,一代又一代愛國志土,用自己的血肉,凝聚成不畏強暴、抵禦外侮、自強不息的民族精神,為後人留下了一部生動形象的愛國主義教材一一鎮海口海防遺址。

鎮海口海防遺址

鎮海口海防遺址鎮海口海防遺址是中華民族優秀歷史文化的重要組成部分,是對人們特別是青少年進行愛國主義教育的生動教材。擁有豐富歷史文化遺產的鎮海人民深知這筆精神財富的價值。自1986年以來,區委、區政府先後投入700多萬元用於海防遺址的保護和修復。

1994年2月,鎮海區委、區政府再次作出了保護開發鎮海口海防遺址和建造海防遺址紀念館的決定。區委、區政府的決定得到了鎮海人民的積極回響,在短短几個月的時間裡,鎮海人民自發捐款達l刪余萬元,用於海防遺址的保護和建造鎮海口海防歷史紀擁。這項工程得到了中央和省委、省政府的高度重視,江澤民總書記親筆手書“鎮海口海防歷史紀精”館名。原中央政治局常委喬石、全國政協副主席胡繩、楊汝岱、原中央軍委副主席張震等都先後為鎮海口海防歷史紀念館題詞。1996年,鎮海口海防遺址被國務院公布為全國文物保護單位。