基本簡介

梓蔭山一側3

梓蔭山一側3著名典故

林則徐紀念堂和梓蔭閣

林則徐紀念堂和梓蔭閣誰是摩崖石刻“懲忿窒慾”的書家

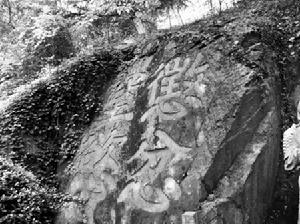

宋代以來,梓蔭山麓東邊峭壁上刻有“懲忿窒欲”四個大字,呈田字形,每個字各大四尺,雖然幾近千年之久,卻一直非常完好,不曾風化剝蝕。據懂書法的行家稱,這四個大字筆勢碩壯渾厚,章法上四角撐滿,結體緊湊開張,應屬於顏體風格,但又不儘是,它在筆畫上還深得“屋漏派”的意趣。四字寫得規整,可又不見拘謹,時見牽絲飛白。“懲”字密,“忿”字疏,“窒”字肥,“欲”字瘦,信手寫來,不加雕琢,絲毫沒有在意筆劃的粗細變化、間架的雷同,顯示出一派悠閒自得、渾然天成的野趣。無論遠觀近察,它都令人感到蔚為壯觀。“懲忿窒欲”,語出《周易·損》,“象曰:山下有澤,君子以懲忿窒欲”,意思是有了水澤的低注,才能對比出山體的高大,而君子看到這種現象之後,就要戒止憤怒,節制欲望。可是令人費解的是,這摩崖石刻居然看不到署名。

摩崖石刻“懲忿窒欲”

摩崖石刻“懲忿窒欲”早期的寧波府志和鎮海縣誌記載說,這是王安石留下的手跡,《成化志》就記有“王荊公令鄞時讀書於此”語。由於王安石當過鄞縣的縣令,並且寫有著名的散文《鄞縣經遊記》,似乎為此說增添了一些“證據”,有些作者因此發揮說,這是王安石任鄞縣縣令時從穿山北上抵達梓蔭山時之事。說王安石書藝高超,前人早有定評,如筆記《墨莊漫錄》就有如下評價:“王荊公書清勁峭拔,飄飄不凡,世謂之橫風疾雨。黃魯直謂學王蒙,米元章謂學楊凝式,以余觀之,乃天然如此。”對照摩崖石刻“懲忿窒欲”的不羈風格,似乎不乏某種相似之處,這就容易使人相信摩崖石刻“懲忿窒欲”的書家便是大名鼎鼎的王安石了。

但要確定是否是王安石所寫,最要緊的是證據。《鄞縣經遊記》全文把遊歷的時間、地點寫得很清楚,惟獨沒有提到來過梓蔭山,怎能憑空想像他來過鎮海,甚至在梓蔭山麓讀書題辭?再說王安石題辭有個習慣,即要署名於其後,可這裡沒有。先是全祖望提出質疑,再是受其啟發,嘉慶年間鎮海貢生胡澧也表示疑惑,他為此經常在梓蔭山麓徘徊,雖然在摩崖石刻“懲忿窒欲”下面隱隱約約地感覺到有文字的跡象,但實在無法辨認。到了嘉慶二十一年,他進蛟川書院讀書,偕同兩三位志趣相同的學友,到摩崖腳下搜剔苔蘚,細加識別,在緊貼摩崖石刻處“洗刷楷摩”,發現了“嘉定庚辰山西馮枋書”九個字,這“嘉定庚辰”乃是南宋寧宗十三年。經查,其時在鎮海任水師統制戍守在鎮海的正是名叫馮枋者,至此,摩崖石刻“懲忿窒欲”是誰寫的問題終於搞清了。

梓蔭山文化建築群琳琅滿目

宋代武士石像

宋代武士石像當年趙構南渡以後,目睹鎮海口形勢險要,就部署駐紮水師,以防備不測。馮枋抓緊軍備,如修造射亭,創建軍器庫,制訂各種防禦規範。馮枋雖任武職,骨子裡卻是個文人,就任的第二年,他發現梓蔭山是個不錯的地方,就在公事之餘,把山頂夷平,造了座三楹的廳堂,命名為“屏山堂”。所謂“屏山”,意思是以東向的招寶山和巾子山以及眺望所及的甬江兩岸南北諸山可以作為“屏風”。

由於屏山堂的出現,梓蔭山進一步吸引了城內外文人學士,他們不時前來觀賞。但隨著南宋政權覆亡,屏山堂漸次毀棄,梓蔭山也著實冷落了多時,直到明代弘治十六年知縣張汝栗在屏山堂舊址建立起迎秀亭,情況才有大的改觀。“登眺之餘,萬景呈秀。山之峙者,翼然如楫;水之流者,沛然若趨;或斷而續,高低掩映;或激而止,會匯縈紆;或天光煥發,或霞采絢爛,或漁舟往返,或蜃氣變現,千態萬狀,畢聚一亭”。當時別駕徐潭把迎秀亭賞玩的景色描寫得令人神往。文人傅嘉讓的五言古詩也不錯:“游山得佳趣,不畏梯級高。游山有好友,倍覺興趣豪。兩者俱雲備,心力忘其勞。梓蔭雖奉石,秀氣來逍遙。浮圖矗天際,亭閣立岧嶢。秋濤奔萬馬,轟耳如怒號。”

鎮海本地文人或外來仕宦者陸續聚集於此,山上山側留下他們不少石刻,至今未曾銷蝕的仍有好幾處,如東側俞大猷生祠碑石,西麓石壁有嘉慶時代著名文人、縣學教諭陳焯等人賞玩山景時留下的石刻等。

明代後期興建的純陽閣,乃是著名的“多士會文”的所在,實際上是與本縣縣學相輔相成的治學場所,本邑以及附近的翰林、舉人、秀才經常在此切磋制藝和文史學問。山頂還有個文昌祠,最初是明代萬曆十五年由縣學教諭顧充主持建設的。

明清時代鎮海籍著名文人輩出,邑中大姓薛、謝等家族湧現了一大批文人學者,薛三才、薛三省從科班出身,成了明代後期朝廷的棟樑,他們的品格和文才都很出眾,而且對扶持家鄉文化和後進不遺餘力,他們為梓蔭文化留下了豐富的遺產。薛氏兄弟對籌劃、修繕鎮海縣學和梓蔭山文化建築群,均有很多貢獻。山下舊建有簡陋的尊經閣,即將廢棄,薛三省囑友人為之修葺一新,並且親自撰寫碑記兩篇。著名的《蛟川形勝賦》作者謝泰宗也是梓蔭山文化哺育出來的文人學士,他也為謳歌梓蔭山而書寫了大量的詩詞歌賦。泰宗去世後,著名詩人吳梅村為他寫“志”,對他的志節、文章推崇備至;姜湛園、薛書岩為他寫傳記,朱彝尊為他的文集寫序,都褒尊有加。當時人稱讚謝家文章事業說:“吾甬上百年來,故家舊族風流文物之盛,未有或先之。”

林則徐與蛟川書院

吳公紀功碑亭

吳公紀功碑亭梓蔭山文化最為輝煌的時期要算蛟川書院的創辦了。“蛟川”二字,原是鎮海縣及縣城的別名,本指大浹江,即甬江在鎮海段的總稱。據古老的傳說,有條大蛟引領著四明山的山洪穿山越嶺而來,其水勢洶湧澎湃,激盪翻騰,直衝向招寶山外大海,沒入海上有座名為“蛟門”的島嶼。胡湜《蛟川竹枝詞》寫道:“蛟門兩扇豁長天,遙引穿山一脈煙。”由於“蛟門”的關係,大浹江別稱為“蛟川”。長期以來,鎮海就用蛟川作代名詞,譬如“蛟川耆舊詩”就是鎮海前人的詩歌,“蛟川走書”就是鎮海的曲藝,“蛟川書院”就是鎮海辦得最早也是辦得最久的官辦書院。

蛟川書院在乾隆八年由羅漢堂改建,十一年二月正式落成開課,第一任院長為鎮海縣學教諭餘姚籍進士邵向榮。邵向榮在鎮海縣學當了二十多年教諭,也在蛟川書院當了二十多年的院長。他為人端莊穩重,處事以身作則,公正嚴明,教育士人諄諄不倦,先要求他們學會做人,敬愛自己的父母兄弟。他評說文章不是局限於八股的標準,而是著眼於經史根本,特別注重實學。同時他還為編撰鎮海地方志出力,乾隆志的著述都出自他的手筆。二十餘年後,邵向榮告老還鄉,合縣士紳為他樹了一塊碑,並且在上面寫了文情並茂的《學師邵向榮教澤碑記》,下署“乾隆年間合邑公立”。

梓蔭山

梓蔭山蛟川書院不久易名為鯤池書院,這是當時浙江巡撫常安的主意。因為梓蔭山下有個鯤池,鯤池原本有山泉湧出,是本縣“中大河”的源頭。“鯤池”令人聯想起《莊子·逍遙遊》中一段話:“北冥有魚,其名為鯤;鯤之大,不知其幾千里也。化而為鳥,其名為鵬,鵬之背,不知其幾千里也。怒而飛,其翼若垂天之雲。”讀書人一旦科舉成功,就好像青雲直上,“鯤”化為“鵬”,鵬程萬里,所以鯤池書院的意思還不錯。但人們習慣上還是以蛟川書院為名,嘉慶縣學教諭鄭勛有《蛟川書院八詠》,即是明證。鄭勛教諭還在《靜廉吟舫詩》中寫道:“蛟川講堂之南有小築七楹,回欄扣砌,下臨鯤池,池上有小山曰梓蔭,夜間風來,水石相激,鏗然有聲。夏日移榻於此,頗得幽趣。”道光年間,林則徐受投降派誣害,被革職後在這裡住了三十多天,他的日記里清清楚楚地寫著“晚至北城內蛟川書院住”。

蛟川書院的結構是:中為講堂,東西廊廡各八間,朝南書舍七間,西南向台門三間,東北向小屋三間。旁邊開啟後門,其餘都是園圃。映池橫二十五丈,由月台的南面進入(縣)學後河,西流與泮水合流。林則徐下榻蛟川書院,每日操勞鎮海海防公務,尤其是鑄造大炮與軍事演習,他經常上設在梓蔭山文昌閣的炮廠,日記中寫有“與局員議鑄炮演炮事”,“觀鑄四千斤銅炮”,“觀演放銅炮”,“觀刮磨炮膛”,與部下龔振麟一起悉心研究、改進鑄炮工藝,首次鑄成國內第一座八千斤大鐵炮,發明四輪炮車、車輪戰船;支持汪仲洋設計製造了安南戰船。在蛟川書院,林則徐與浙江巡撫劉韻珂、兩江總督裕謙反覆討論鎮海口防禦事宜,給鎮海人留下了深刻印象。

梓蔭山一側1

梓蔭山一側1蛟川書院是為科舉八股文開設的,但鎮海籍翰林盛炳緯認為,“書院者,所以佐學校所不及”。不能單一地開設八股文課進行“應試教育”,而是應該增設經史古文等小課,把經古與八股文結合起來,提高生員的學識修養。他說:“旨意以性理為之經,以疏解為之緯,以史傳擴其識,以騷雅和其聲。方為盡善盡美。”從光緒十六年開始,蛟川書院除了八股文課之外,還開設經解、經藝、策論和詩賦等課程,這是十分難得的舉措。光緒末年,廢科舉,興學堂,鎮海又在盛炳緯等鄉賢策劃和支持下,轉移蛟川書院停辦後結餘的資金田產,借總持寺舊基興造了鎮海縣中學堂,而且均為西式結構,這在縣一級中學辦學史上是十分罕見的。蛟川書院的建立,為梓蔭山文化增添了輝煌的色彩。