正文

大殿面闊三間,11.57米,前後進深六椽,10.77米,平面近於方形,上覆單檐歇山頂。殿只用12根檐柱,無內柱,柱高約為柱徑的7.4倍,比例粗壯。角柱比平柱高5厘米,側腳、生起顯著,柱頭用一圈闌額。屋頂坡度為1:3.65,屋檐挑出約當柱高之半,形成穩重渾樸的外觀,表現出唐宋過渡時期的建築風格。外檐鋪作有柱頭、補間、轉角三種。柱頭及轉角鋪作挑出雙抄雙下昂,第一、第三跳偷心造。後尾出華栱二或三跳,承檐栿或角乳栿。補間鋪作每間一朵,在斗子蜀柱上出二跳華栱,第一跳偷心造。斗栱外形與佛光寺大殿幾乎完全相同,但斗栱總高為柱高的7/10,顯得更加碩大。 平遙鎮國寺大殿高清大圖

平遙鎮國寺大殿高清大圖殿內廳堂結構為“徹上明造”,不用天花,當心間的東西兩縫各用一根通長的六椽檐栿,壓在前後檐的柱頭鋪作上。上面為六椽草栿、四椽栿、平梁、蜀柱、叉手、托腳,組成梁架,承脊和上下平(見圖)。山面從柱頭斗栱上架丁栿,又從角柱上沿45°角線向內出角乳栿,內端都搭在六椽栿上。丁栿上有草栿,角乳栿上有隱襯角栿,承正面下平,山面承椽方和長一椽的角梁,構成歇山轉角構架。這部分的做法與南禪寺大殿相同,僅梁栿層數增多而已。

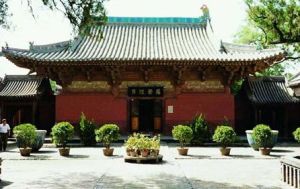

鎮國寺大殿

鎮國寺大殿配圖

鎮國寺大殿轉角鋪作

鎮國寺大殿轉角鋪作  鎮國寺大殿室內

鎮國寺大殿室內 鎮國寺大殿

鎮國寺大殿