概況

惠來縣前詹鎮銘東村的銘湖岩,創建於南宋鹹淳元年(1265),歷代有修建,1987年復建,越載獲登記開放,是惠來八景之一,1989年1月19日被縣政府公布為重點文物保護單位之一,以岩洞奇特而古今聞名.

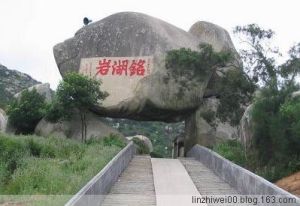

銘湖岩

民間相傳,唐朝釋大顛,涉足於此,因聽不慣海嘯之聲,遂徒往潮陽靈山創寺。南宋鹹淳元年先建大殿,後代有續修。1987年1月,因發生山火,被燒成廢岩。鄉親父老立即聚會,發動內外善信集資,在歷經7年奮鬥中,同時修築水庫內之道路,配套涵閘,方便遊人往來,還新建玄天上帝廟,為岩添景。岩內有3塊天然巨石壘疊,形成石門,刻有明洪武(1368—1398)武進士林遜所題五言絕句。門前有巨石似獅象,稱“獅象把水口”;又有大石似龜鱉,稱“龜鱉攔水溝”。還有香風洞、掃葉泉、出米臼等勝景,歷代遊人絡繹不絕。大革命時期,這裡是地下中共黨組織的活動場所。

游賞銘湖岩,在這清幽的環境之中寫生創作,不僅是身心的享受,同時也是精神上的享受,作畫的同時,也讓我們去聆聽這裡有趣的故事,也許會為我們增添不少神奇的畫意呢!下面就由我帶你走進著神話的世界裡吧!

車到前詹鎮的十字路口之處,向左轉,選擇向北的街道開進,有水泥公路一直通往銘湖村。銘湖是惠來縣境東部僅有的二個小水系之一,另一個是獅石湖。村以水名,是名銘湖村,銘湖村分為東、西兩個村,靠東邊的稱為銘東村,靠西邊的則稱為銘西村。銘湖岩就位於銘東村村北大約一二公里的山窩裡,岩以村名,故名銘湖岩。

車行至銘東村外田間一條小溪橋頭,於左側溪路邊田頭界處立有一小石碑,石碑正勒刻著往銘湖岩的字眼及指示方向的箭頭。依了指示,車不過橋,打左轉,就著黃土小路,緣溪而行,約略幾百米,打橫出現另一條田間路道。此時約略考慮,已不用猶豫,依然按著北上的方向,車向右轉,因為山就在那邊。車經一段田間路道後,漸漸出現曲折上斜的山路。放眼四周搜尋,在某一時,忽然就會發現不遠山窩處,有巨石在陽光照耀之下,明亮光輝,石上有字型鮮紅鮮明。於是,我們就知道,那就是了。

站在三塊天然巨石形成的石門下,夏日裡的山風勁吹,讓人神清氣爽。前後觀望,看岩前水庫一面碧水,閃著綠光,一湖白鶩,或游或棲,悠然自得;看藍天白雲,又恍似倒是碧水白鶩的幻化;岩後的太平山渾圓樸厚,以一個長者的姿態,呵護著銘湖岩。山坡上儘是閃耀著明亮光澤的巨石,山坡上樹木不多,夾雜於石塊之間,反成為巨石明綠的點綴。綠樹,巨石,藍天,白雲,碧水,白鶩,這些景致,在夏日清晨的陽光照耀下,一切都透露出簡潔,乾淨,竟有一種出奇靜謐明淨的美。隔絕了塵世的喧囂煩雜,不見人間凡俗煙火氣。

石門樓岩石上摩刻著“銘湖岩”三個紅色大字,左右還陰刻著二列字,可看出丁卯年銘湖村某人捐題的信息。據資料記載,銘湖岩於1987年1月,因發生山火,岩中廟宇房舍俱被燒毀,現在的廟宇房舍俱是山火之後依了舊制,重建之物。1987年正屬農曆丁卯年,門樓字匾應是那年災後重修時題刻,卻不知字又出自何人手筆。

門樓字匾的右側,看去尚有石刻。只是因了年代久遠,經歷歲月滄桑,字跡已經剝蝕風化,模糊不清,難以全數辨別。當然,你卻可依了門樓腳下的一塊寫著景點說明的文字,知道它刻的是一首五言絕句:岩穴神仙宅,山門向頂開,白雲閒不鎖,留與鶴歸來。作者卻是明朝洪武年間進士林遜。此人屬今周田鎮獅石村人,據說是明代潮陽縣第一位考中進士的名人(獅石村古稱獅石里,屬潮州府潮陽縣酉頭都,那時還沒有惠來縣,惠來設縣是在明朝嘉靖三年)。活了四十歲,算屬短壽,當了四五年地方小官,倒有清名。一首《銘湖岩》,摩岩刻石,錄入《縣誌》,載於《潮州歷代名人詩選》,景以詩傳,人以詩顯,銘湖岩在時,他也就在,倒像是他占了岩洞的便宜。據說此人還著有《尚書經義》,傳於子孫,收藏家中,想來也是訓詁之學,沒什麼看頭。

距今一百零五年前,或許就也是同在這么一天,在秋九月的清風媚陽下,銘湖岩一定更顯幽奇明淨。有二三人,中有一府的達官要人,有本邑的賢達鄉紳,俱是儒生名士,俱身穿長衫,頭戴小帽,一路遊山玩水,旖旎而來。止於此奇石奇洞,迷於此好風好水。把玩摩挲,淘泉品茗。吟詩作對,逡巡留連。竟作一時之陶醉,渾然不覺日色之已晚。暮靄沉沉,歸路難覓,更何況遊興未盡,雅意尚在,於是也就效仿更古的人,作秉燭夜遊。抑或更尚自計畫明晨登太平山,東北望,察葵陽關跡,金公髻影,東南眺,尋靖海門戶,石碑燈塔。

臨歸之際,玩弄書法,記此佳事,又為銘湖岩添加一道人文典故。後來登臨之我輩,於石門樓內左側的岩石上,看此摩岩刻石:“庚子秋九月郡人謝錫勛邑人吳佐熙方朝泰同游於此籍草枕石經宿而歸”,籍草枕石,經宿而歸二句足以引發人懷古之幽情。

石上的游志,據說為吳佐熙的墨寶。入石門樓步行不遠,尚見有方朝泰的題字:香風洞。香風洞看上去其實並不是一個石洞,只不過是由三塊岩石相倚而成的石隙,前寬處能擠容二人,上頭石縫窄僅一線。據說人站在石隙之間,嗅聞自那一線隙口吹來的風,能消受到暗隱的清香,讓人心曠神怡,除疲去倦。風的香,或許真有其事,是諸多已殞沒的神跡之一也未可知。人行於此,當然得效仿古人一聞,倘真是無香可覓,當也可自嘲一番久被名韁利鎖,久歷蠅營狗苟,靈性湮滅。或許也可嘲笑一番讀書人的浪漫情懷,把一切都想像得很美麗。

一個石門樓,足以讓人玩賞大半天。當可往裡走。轉過玄天上帝廟,轉過五王廟,看到那么大的一塊巨石時,初次到此遊玩的人定會忍不住驚呼出聲。石塊巨大當然沒什麼出奇之處,只因巨石席披覆蓋之下,因著承托的石塊分割成三個天然的洞穴,相連相通,高大寬敞。石洞在古昔時就已經開闢成為供奉佛祖菩薩的殿堂。隨著守廟師父的導引,在岩穴殿房內行走,仰望洞頂,石面平整正自成殿堂的天花板,三個洞門又自然而然就成為殿堂相通的門路,確是天造地設。人工與自然竟能融合得如此貼切,實也讓人感嘆造化之奇功。幾處洞頂有依稀殘缺的墨跡,或一二字,或一二筆劃,想是古時遊人題寫的詩詞字句。岩洞裡,除了佛殿,還有幾個小洞房。行走到這些小洞房處,光線稍暗,且因洞房閒置無修,堆放些雜物,看去的景象略顯頹敗。但是,或許記下一些先時的傳聞,卻有助遊人對此不作忽略。且因了這傳說,增加遊興,更增加另一個發財富貴的美夢。

銘湖岩

銘湖岩聽著老人的講述,先時的這一帶的海面竟是一直延伸到銘湖岩下附近的。而那時的這一帶的海面常有海盜出沒。不論從小說上還是從老人們講述的傳說上來看,海盜都是劫掠了許多金銀珠寶的。海盜的事跡可能就是因為這些金銀珠寶而附和著更多的傳奇色彩。金銀珠寶多了時,總不能老放在船上,總得找到一個地方藏匿著,這又是天下海盜們一致的做法。於是,這些海盜們就發現了銘湖岩這么一個好地方,把諸多金銀珠寶埋藏於洞下某些暗洞之中。銘湖岩也就變成了海盜們岸上的據點巢穴。海盜們也就常在此休整,埋寶。時長日久,所埋寶貝日益可觀。然而作為海盜,他們又是在海面上漂泊流離的,只要他們做著一天海盜,那些花不完的寶貝就肯定在洞裡藏匿著一天。且海盜的活事又具備違法性,極具危險性,隨時都有性命之虞,要不是遇上海難死去,就是讓別的海盜給黑了,要不就是讓官兵給剿滅掉。所以往往是藏了一大堆寶貝,到頭來都是自己無福消受,倒給後來的冒險家提供了尋寶發財的機會。

傳說銘湖岩穴里那幾個小洞房的下面,就是海盜們藏寶的暗洞所在。如果遊人,帶點好奇,依著指點,在小洞房某處,用腳或用某件物事叩擊地板,就能聽到空空空的聲響,證明地板下方確非實地、山岩。那么,暗洞之說,更增可信度,埋寶之謂,似乎能得到證實,更可勾引起人一些想法。

岩石的尾部處,刻有佛像。後邊的石地邊上,有一個圓形的石臼,那就是有著傳說故事的古蹟“出米臼”了。這裡也蘊藏著一個令人嚮往且帶有惋惜意味的故事,相傳在這寺廟燒香拜佛而留下就餐的香客,出米臼就會湧出足夠當天香客們吃的米,後有一為貪心小僧,以期米出得多且快,好及時能為修建廟宇的師傅們造飯,競將石臼掘大,自此出米臼便再也不會出米了,也就笑笑地總結道,其實小師父也就是性子急躁了點,好心反而辦了壞事。

“出米臼”的右下方,有一小塊山谷地,“掃葉泉”就在下方,沿著洞右的石階走下去就是了。“掃葉泉”現在已是一口水井,掃葉泉泉水起涌,飄落水面的樹葉迴旋漂流而去,泉水在炎熱的夏日顯得更為清涼醒人,剛取出的水裝在瓶子之後立即蒙上一層冰涼的水汽,讓人興奮不已,水的清冽與甘甜讓我們有幸品嘗到真正的山泉水,水井旁近有居住於此的師父開闢的幾壟菜畦,種著些黃花菜等的菜蔬,確也是“僧學農家也種瓜”。

銘湖岩的幽靜清奇,讓人心曠神怡,留戀忘返,給人留下深深的印象。不但是旅客遊玩的勝地,也是我們畫畫寫生的好去處,有機會大家去參觀一下吧,相信你也會覺得不枉此行的。