本質內容

金融不穩定假說

金融不穩定假說金融不穩定假說的第一定理,是經濟在一些融資機制下是穩定的,在一些融資機制內是不穩定的。金融不穩定假說的第二定理,是經過一段長時間的繁榮,經濟會從有助於穩定系統的金融關係轉向有助於不穩定系統的金融關係。

金融不穩定假說是一個資本主義經濟的模型,並不依靠外生的衝擊來產生劇烈程度不同的商業周期。這一假說主張歷史商業周期被以下兩個因素複雜化了:資本主義經濟的內在動力,以及旨在令經濟在合理的範圍內運行的干預及監管制度。

金融不穩定假說是一個關於債務對系統行為影響的理論,而且考慮到了債務成立的方式。與傳統的貨幣數量理論相反,金融不穩定假說將銀行業務視為尋求利潤的行為。

思想淵源

金融不穩定假說

金融不穩定假說明斯基的金融不穩定假說海鷗吸收了熊彼特關於貨幣信用的觀點。在熊彼特的非常信用理論中,銀行信用分為“正常信用”與“非常信用”。前者是企業在生產並出售商品後,通過商業票據貼現而獲得的銀行信用,是對偶已經提供的服務和已經交付的貨物的確認;後者沒有生產服務基礎,沒有現實商品的對應,是對未來服務和計畫生產貨物的要求憑證。非常信用至關重要,因為正常信用只是保證企業正常的生產流通循環,而非常信用為企業家重新組合生產創造了新的購買力,擴大了市場需求,促進了經濟繁榮。

對比主流

明斯基是後凱恩斯主義的經濟學家,或者更明確地說是後凱恩斯貨幣學派的經濟學家,金德爾伯格在《經濟過熱、經濟恐慌及經濟崩潰:金融危機史(第三版)》一書中稱他“在貨幣主義理論家中享有極度悲觀的聲譽”。後凱恩斯貨幣學派繼承了凱恩斯的貨幣理論,不認同處於主流地位的新古典經濟理論;在研究方法上側重馬歇爾短期分析和局部均衡分析,反對正統凱恩斯主義的IS—LM一般均衡分析方法。

在對經濟周期性波動的認識以及政府干預經濟方面,明斯基同主流經濟學家分歧巨大。明斯基金融不穩定假說的核心思想是資本主義經濟具有固有的不穩定性,經濟周期源自內在波動;而主流經濟學認為經濟周期源自外部衝擊,這當中,貨幣學派認為經濟周期是貨幣供給水平的波動所造成的,真實經濟周期理論認為是技術的變動所造成的。為抑制經濟不穩定,明斯基提出了“大政府”和“大銀行”的概念,這在主流經濟學中也是沒有的。“大政府”指的是財政政策,主流經濟學忽視財政政策也許是因為財政政策不像貨幣政策那樣可以獨立地做出,需要經過立法機關的批准,這樣,財政政策就不像貨幣政策那樣可以對經濟下降作出快速反應。“大銀行”指的是中央銀行最後貸款人的行動,主流經濟學不贊成實施最後貸款人的救援行動,其理由是最後貸款人行動會帶來道德風險,但如果不實施最後貸款人的救援行動,經濟將陷人大蕭條的境地。

在金融對經濟的影響方面,明斯基與主流經濟學家有著明顯的不同。正如Fazzari(1999)指出的,在主流經濟學的研究中,金融起到了傳播波動的作用,研究金融的作用是用以解釋為什麼波動是真實存在的。主流經濟學一部分新的研究成果將由於信息不對稱而產生的資本市場不完善這一因素,加進新一代真實經濟周期模型,在模型中放進金融部門是因為金融影響資本和投資的數量,進而影響經濟的產出能力。另外,在關於貨幣的信貸渠道傳導的研究中,金融部門在巨觀經濟中所起到的是“金融加速器”的作用,也就是金融部門充當了衝擊的傳播機制的角色。但在明斯基的研究中,金融不僅傳播經濟波動,而且就是經濟波動的源頭。

實際運用

金融不穩定假說是對凱恩斯的“通論”(指《就業、利息和貨幣通論》,譯者注)基本內容的一個闡釋。這一闡釋把通論放到歷史背景下。通論寫於上世紀30年代,美國和其他資本主義經濟的金融大蕭條成為這一理論的證據。金融不穩定假說還藉助了熊彼特對貨幣與金融的信用觀點。在狹義上,金融不穩定假說的主要論述,當然是來自我本人在1975年和1986年的論述。

金融不穩定假說的理論始自資本主義經濟這樣的特徵:昂貴的資本資產和複雜高級的金融體系。經濟上的問題,符合凱恩斯所說“經濟的資本發展”,而不是奈琴(Knightian)的“給定資源在互相替代的就業之間的分配”。焦點在於一個不斷累積的資本主義經濟按照時間順序不斷地運動。

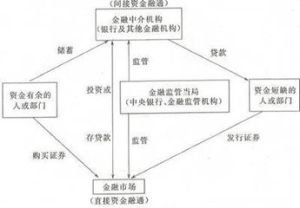

資本主義經濟的資本發展,伴隨著當前貨幣與未來貨幣之間的交換。當前貨幣用來購買資源,進入投資產出的生產,而未來貨幣是“利潤”,將會積累到擁有公司的資本資產上(當資本資產用於生產時)。結果,投資的融資過程,生產單位對資本貨物項目的控制,是通過負債來融資的:承諾在某一時間或者條件下償還。對於每一個經濟單位,其資產負債表上的負債,決定了以前支付承諾的時間順列,甚至如資產產生了預測中的收到現金的時間順列。