簡介

量子傳送

量子傳送1997年年底奧地利的一個研究小組首先在實驗上演示成功了量子隱形傳送,論文發表在《自然》上,引起國際學術界的極大興趣。此後,有若干研究小組也相繼在實驗上實現了量子隱形傳送。

量子隱形傳送所傳輸的是量子信息,它是量子通信最基本的過程。人們基於這個過程提出了實現量子網際網路的構想。量子網際網路是用量子通道來聯絡許多量子處理器,它可以同時實現量子信息的傳輸和處理。相比於經典網際網路,量子網際網路具有安全保密特性,可實現多端的分布計算,有效地降低通信複雜度等一系列優點。

路透社2006年10月5日報導,完成量子化傳送一壯舉的是丹麥哥本哈根大學尼爾斯*波爾學院的尤金*波爾扎克教授和他領導的團隊。他們首先是通過專用裝置將物體分解成量子,再利用量子遠距效益把原型量子的性質傳送出去,到達目的地之後再把這些量子合成物體。這樣就實現了用非物質接觸連線的手段實現無力傳送。不過2006年能做到的遠距離傳送,其實距離只有半米遠。但以前人類只能做到在兩個單一原子之間的量子傳送,而且傳送距離不到1毫米。而截止2006年改用光子作為載體之後,已經允許在更大距離實現量子傳送。我們在銀幕上看到的那些不可思議的傳送的原理。波爾扎克教授最後總結道:“這是在兩個地點之間真正實現量子化傳送。量子信息與傳統信息不同,它不可估量。其擁有更大的信息儲存能力,而且無法被截獲。因此使用量子信息傳遞將非常安全。”雖然離投入實際套用還有相當長的時間,但我們已經完全可以期待了!

中國取得突破

中國網2010年6月5日報導存放著機密檔案的保險箱被放入一個特殊裝置之後,可以突然消失,並且同一瞬間出現在相距遙遠的另一個特定裝置中,被人方便地取出。記者從中國科學技術大學獲悉,2010年9月,由中國科大和清華大學組成的聯合小組在量子態隱形傳輸技術上取得的新突破,可能使這種以往只能出現在科幻電影中的“逾時空穿越”神奇場景變為現實。據聯合小組研究成員彭承志教授介紹,作為未來量子通信網路的核心要素,量子態隱形傳輸是一種全新的通信方式,它傳輸的不再是經典信息,而是量子態攜帶的量子信息。

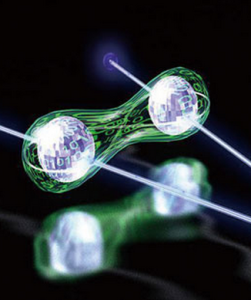

“在經典狀態下,一個個獨立的光子各自攜帶信息,通過傳送和接收裝置進行信息傳遞。但是在量子狀態下,兩個糾纏的光子互為一組,互相關聯,並且可以在一個地方神秘消失,不需要任何載體的攜帶,又在另一個地方瞬間神秘出現。量子態隱形傳輸利用的就是量子的這種特性,我們首先把一對攜帶著信息的糾纏的光子進行拆分,將其中一個光子傳送到特定位置,這時,兩地之間只需要知道其中一個光子的即時狀態,就能準確推測另外一個光子的狀態,從而實現類似逾時空穿越的通信方式。”彭承志說。

據介紹,量子態隱形傳輸一直是學術界和公眾的關注焦點。1997年,奧地利蔡林格小組在室內首次完成了量子態隱形傳輸的原理性實驗驗證。2004年,該小組利用多瑙河底的光纖信道,成功地將量子“逾時空穿越”距離提高到600米。但由於光纖信道中的損耗和環境的干擾,量子態隱形傳輸的距離難以大幅度提高。

2004年,中國科大潘建偉、彭承志等研究人員開始探索在自由空間實現更遠距離的量子通信。在自由空間,環境對光量子態的干擾效應極小,而光子一旦穿透大氣層進入外層空間,其損耗更是接近於零,這使得自由空間信道比光纖信道在遠距離傳輸方面更具優勢。

據悉,該小組早在2005年就在合肥創造了13公里的自由空間雙向量子糾纏“拆分”、傳送的世界紀錄,同時驗證了在外層空間與地球之間分發糾纏光子的可行性。2007年開始,中國科大清華大學聯合研究小組在北京架設了長達16公里的自由空間量子信道,並取得了一系列關鍵技術突破,最終在2009年成功實現了世界上最遠距離的量子態隱形傳輸,證實了量子態隱形傳輸穿越大氣層的可行性,為未來基於衛星中繼的全球化量子通信網奠定了可靠基礎。

據悉,該成果已經發表在2010年6月1日出版的英國《自然》雜誌子刊《自然光子學》上,並引起了國際學術界的廣泛關注。