基本簡介

量子通信

量子通信量子通信是一種全新通信方式,它傳輸的不再是經典信息而是量子態攜帶的量子信息,是未來量子通信網路的核心要素。

按照常理,信息的傳播需要載體,而量子通信是不需要載體的信息傳遞。從物理學角度,可以這樣來想像隱形傳送的過程:先提取原物的所有信息,然後將這些信息傳送到接收地點,接收者依據這些信息,選取與構成原物完全相同的基本單元(如:原子),製造出原物完美的複製品。

量子隱形傳送所傳輸的是量子信息,它是量子通信最基本的過程。人們基於這個過程提出了實現量子網際網路的構想。量子網際網路是用量子通道來聯絡許多量子處理器,它可以同時實現量子信息的傳輸和處理。相比於經典網際網路,量子網際網路具有安全保密特性,可實現多端的分布計算,有效地降低通信複雜度等一系列優點。

量子通信是經典資訊理論和量子力學相結合的一門新興交叉學科,與成熟的通信技術相比,量子通信具有巨大的優越性,具有保密性強、大容量、遠距離傳輸等特點,是21世紀國際量子物理和信息科學的研究熱點。

研究歷史

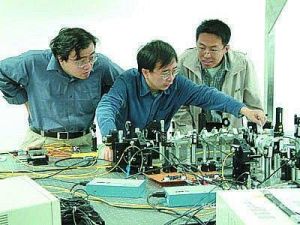

量子通信實驗室

量子通信實驗室在量子糾纏理論的基礎上,1993年,美國科學家C.H.Bennett提出了量子通信(QuantumTeleportation)的概念。量子通信概念的提出,使愛因斯坦的“幽靈(Spooky)”——量子糾纏效益開始真正發揮其真正的威力。

1993年,在貝內特提出量子通信概念以後,6位來自不同國家的科學家,基於量子糾纏理論,提出了利用經典與量子相結合的方法實現量子隱形傳送的方案,即將某個粒子的未知量子態傳送到另一個地方,把另一個粒子製備到該量子態上,而原來的粒子仍留在原處,這就是量子通信最初的基本方案。量子隱形傳態不僅在物理學領域對人們認識與揭示自然界的神秘規律具有重要意義,而且可以用量子態作為信息載體,通過量子態的傳送完成大容量信息的傳輸,實現原則上不可破譯的量子保密通信。

1997年,在奧地利留學的中國青年學者潘建偉與荷蘭學者波密斯特等人合作,首次實現了未知量子態的遠程傳輸。這是國際上首次在實驗上成功地將一個量子態從甲地的光子傳送到乙地的光子上。實驗中傳輸的只是表達量子信息的“狀態”,作為信息載體的光子本身並不被傳輸。

為提高通信質量,科學家們還在減少干擾源方面努力。2006年,歐洲科學家讓光子在自由空間而不是光纖中完成了一次量子通信過程。通信在相距144公里的西班牙加納利群島的LaPalma島和Tenerife島之間根據E91協定展開,2007年6月,又根據BB84協定將實驗重複了一次,以檢測通過衛星進行量子通信的可能性,研究中通過創下了通信距離達144公里的最遠紀錄。而要達到更遠的距離很難,因為大氣容易干擾光子脆弱的量子狀態。而巴伯利小組想出了解決辦法,通過人造衛星來傳送光子。由於大氣隨高度的增加而日趨稀薄,在衛星上旅行數千公里只相當於在地面上旅行8公里。

2008年,一支義大利和奧地利科學家小組宣布,他們首次識別出從地球上空1500公里處的人造衛星上反彈回地球的單批光子,實現了太空絕密傳輸量子信息的重大突破。這一突破標明在太空和地球之間可以構建安全的量子通道來傳輸信息,用於全球通信。

經過發展,到2012年,量子通信這門學科已逐步從理論走向實驗,並向實用化發展,主要涉及的領域包括:量子密碼通信、量子遠程傳態和量子密集編碼等。

基本原理

量子通信

量子通信量子態的隱形傳輸在沒有任何載體的攜帶下,而只是把一對攜帶信息的糾纏光子分開來,將其一的光子傳送到特定的位置,就能準確推測出另一個光子的狀態,從而達到“逾時空穿越”的通信方式和“隔空取物”的運輸方式。

量子態隱形傳輸就是遠距離傳輸,是在無比奇特的量子世界裡,量子呈現的“糾纏”運動狀態。該狀態的光子如同有“心電感應”,能使需要傳輸的量子態“逾時空穿越”,在一個地方神秘消失,不需要任何載體的攜帶,又在另一個地方瞬間出現。雖然一些媒體解讀“量子通信”時,常常轉載使用了“逾時空傳送”這個容易引起誤解的詞。事實上,糾纏的兩個粒子儘管可以在很遠的距離上一個影響另一個,但它們無法傳遞任何信息。以密鑰為例,當雙方共享同一套密鑰時,並沒有發生信息的傳遞雙方無法利用密鑰做任何事情,直到加密的文本傳來,密鑰才有意義傳送加密文本的速度仍然不可能超過光速。相對論沒有失效。量子通信和傳統通信的唯一區別在於,量子通信採用了一種新的密鑰生成方式,而且密鑰不可能被第三方獲取。量子通信並不神奇。

在建立量子態隱形傳輸的基礎上,科學家又疊加上了“後選擇”算法,完成了一種新模型(P-CTCs)。“後選擇”算法能夠確保某一特定類型的量子信息態進行隱形傳輸,而將其他量子信息過濾掉。只有經“後選擇”法認定傳輸前後能自相一致的量子信息態,才有資格得到這種“通行證”,進行隱形傳輸。這種情況下,時間旅行成立的先決條件就是一個自治、不產生矛盾的環境狀態。它允許回到過去時空,但禁止一切可能在未來導致悖論產生的行為。

詳細內容

量子通信系統的基本部件包括量子態發生器、量子通道和量子測量裝置。按其所傳輸的信息是經典還是量子而分為兩類。前者主要用於量子密鑰的傳輸,後者則可用於量子隱形傳態和量子糾纏的分發。所謂隱形傳送指的是脫離實物的一種“完全”的信息傳送。從物理學角度,可以這樣來想像隱形傳送的過程:先提取原物的所有信息,然後將這些信息傳送到接收地點,接收者依據這些信息,選取與構成原物完全相同的基本單元,製造出原物完美的複製品。但是,量子力學的不確定性原理不允許精確地提取原物的全部信息,這個複製品不可能是完美的。因此長期以來,隱形傳送不過是一種幻想而已。

發展沿革

潘建偉

潘建偉在這個方案中,糾纏態的非定域性起著至關重要的作用。量子力學是非定域的理論,這一點已被違背貝爾不等式的實驗結果所證實,因此,量子力學展現出許多反直觀的效應。在量子力學中能夠以這樣的方式製備兩個粒子態,在它們之間的關聯不能被經典地解釋,這樣的態稱為糾纏態,量子糾纏指的是兩個或多個量子系統之間的非定域非經典的關聯。量子隱形傳態不僅在物理學領域對人們認識與揭示自然界的神秘規律具有極其重要意義,而且能用量子態作為信息載體,通過量子態的傳送實現大容量信息的傳輸,實現原則上不可破譯的量子保密通信。

1997年,在奧地利留學的中國青年學者潘建偉和荷蘭學者波密斯特等人合作,首次實現了未知量子態的遠程傳輸。這是國際上第一次在實驗上成功地將一個量子態從甲地的光子傳送到乙地的光子上。實驗中傳輸的只是表達量子信息的“狀態”,作為信息載體的光子本身並沒有被傳輸。邇來,潘建偉及其合作者在如何提純高品質的量子糾纏態的研究中又取得了新突破。為了進行遠距離的量子態隱形傳輸,往往需要事先讓相距遙遠的兩地共同擁有最大量子糾纏態。但是,由於存在各種不可避免的環境噪聲,量子糾纏態的品質會隨著傳送距離的增加而變得越來越差。因此,如何提純高品質的量子糾纏態是此刻量子通信研究中的重要課題。

國際上許多研究小組都在對這一課題進行研究,並提出了一系列量子糾纏態純化的理論方案,但是沒有一個是能用現有技術實現的。邇來潘建偉等人發現了利用現有技術在實驗上是可行的量子糾纏態純化的理論方案,此刻原則上解決了時下在遠距離量子通信中的根本問題。這項研究成果受到國際科學界的高度評價,被稱為“遠距離量子通信研究的一個飛躍”。

2012年,中國科學家潘建偉等人在國際上首次成功實現百公里量級的自由空間量子隱形傳態和糾纏分發,為發射全球首顆“量子通訊衛星”奠定技術基礎。國際權威學術期刊《自然》雜誌8月9日重點介紹了該成果。“在高損耗的地面成功傳輸100公里,意味著在低損耗的太空傳輸距離將可以達到1000公里以上,基本上解決量子通訊衛星的遠距離信息傳輸問題。”研究組成員彭承志介紹說,量子通訊衛星核心技術的突破,也表明未來構建全球量子通信網路具備技術可行性。8月9日,國際權威學術期刊《自然》雜誌重點介紹了這一成果,代表其獲得了國際學術界的普遍認可。《自然》雜誌稱其“有望成為遠距離量子通信的里程碑”、“通向全球化量子網路”,歐洲物理學會網站、美國《科學新聞》雜誌等也進行了專題報導。

技術用途

量子通信

量子通信為了讓量子通信從理論走到現實,從上世紀90年代開始,國內外科學家做了大量的研究工作。自1993年美國IBM的研究人員提出量子通信理論以來,美國國家科學基金會和國防高級研究計畫局都對此項目進行了深入的研究,歐盟在1999年集中國際力量致力於量子通信的研究,研究項目多達12個,日本郵政省把量子通信作為21世紀的戰略項目。我國從上世紀80年代開始從事量子光學領域的研究,近幾年來,中國科技大學的量子研究小組在量子通信方面取得了突出的成績。

2003年,韓國、中國、加拿大等國學者提出了誘騙態量子密碼理論方案,徹底解決了真實系統和現有技術條件下量子通信的安全速率隨距離增加而嚴重下降的問題。

2006年夏,我國中國科技大學教授潘建偉小組、美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室、歐洲慕尼黑大學—維也納大學聯合研究小組各自獨立實現了誘騙態方案,同時實現了超過100公里的誘騙態量子密鑰分發實驗,由此打開了量子通信走向套用的大門。

2008年底,潘建偉的科研團隊成功研製了基於誘騙態的光纖量子通信原型系統,在合肥成功組建了世界上首個3節點鏈狀光量子電話網,成為國際上報導的絕對安全的實用化量子通信網路實驗研究的兩個團隊之一(另一小組為歐洲聯合實驗團隊)。

2009年9月,潘建偉的科研團隊正是在3節點鏈狀光量子電話網的基礎上,建成了世界上首個全通型量子通信網路,首次實現了實時語音量子保密通信。這一成果在同類產品中位居國際先進水平,標誌著中國在城域量子網路關鍵技術方面已經達到了產業化要求。

全通型量子通信網路是一個5節點的星型量子通信網路,克服了量子信號在商用光纖上傳輸的不穩定性是量子保密通信技術實用化的主要技術障礙,首次實現了兩兩用戶間同時進行通信,互不影響。該網路用戶間的距離可達20公里,可以覆蓋一個中型城市;容納了互聯互通和可信中繼兩種重要的量子通信組網方式,並實現了上級用戶對下級用戶的通信授權管理。

該成果首次全面展示和檢驗了量子通信系統組網和擴展的能力,標誌著大規模可擴展網路量子通信技術的成熟,將量子通信實用化和產業化進程又向前推進了一大步。據稱,潘建偉團隊將與中國電子科技集團公司第38研究所等機構合作,在合肥市及周邊地區啟動建設一個40節點量子通信網路示範工程,為量子通信的大規模套用積累工程經驗。

研究突破

量子通信

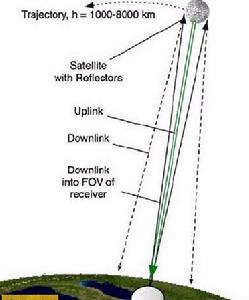

量子通信義大利帕多瓦大學的保羅·維羅來斯和愷莎爾·巴伯利領導此研究小組,成功地利用義大利名為馬泰拉(Matera)雷射測距天文台的1.5米望遠鏡向地球上空1500公里處的日本阿吉沙(Ajisai)人造衛星發射出光子並讓此衛星將這些光子反彈回到了原始出發地。這標誌著無法偷聽的量子編碼通信可望通過人造衛星來實現。此訊息將會大受全球通信公司和銀行的歡迎。

2007年6月,一個由奧地利、英國、德國研究人員組成的小組在量子通信研究中通過創下了通信距離達144公里的最遠紀錄。而要達到更遠的距離很難,因為大氣容易干擾光子脆弱的量子狀態。而巴伯利小組想出了解決辦法,通過人造衛星來傳送光子。由於大氣隨高度的增加而日趨稀薄,在衛星上旅行數千公里只相當於在地面上旅行8公里。

為證實地面能觀測到從軌道衛星上傳送回來的光子,此研究小組從義大利馬泰拉(Matera)雷射測距天文台的望遠鏡向阿吉沙(Ajisai)人造衛星發射出一束普通的雷射。阿吉沙(Ajisai)人造衛星由318面鏡片組成,從精確的鏡片上反彈回來的單批光子成功地回到了此天文台。

參與此項研究的奧地利維也納的量子光學和量子信息研究所著名量子物理學家安頓·宰林格(AntonZeilinger)認為太空至地球的量子通信是一項可行技術。宰林格正在打造一個人造衛星,用於產生糾纏光子,接收信息並對信息編碼,之後再將編碼的信息反射回來,以建立全球量子通信網路。

量子通信是利用了光子等粒子的量子糾纏原理。量子信息學告訴人們,在微觀世界裡,不論兩個粒子間距離多遠,一個粒子的變化都會影響另一個粒子的現象叫量子糾纏,這一現象被愛因斯坦稱為“詭異的互動性”。科學家認為,這是一種“神奇的力量”,可成為具有超級計算能力的量子計算機和量子保密系統的基礎。

量子通信不僅在軍事、國防等領域具有重要的作用,而且會極大地促進國民經濟的發展。自1993年美國IBM的研究人員提出量子通信理論以來,美國國家科學基金會、國防高級研究計畫局都對此項目進行了深入的研究,歐盟在1999年集中國際力量致力於量子通信的研究,研究項目多達12個。日本郵政省把量子通信作為21世紀的戰略項目。

中國研究

量子通信

量子通信2010年,中國科技大學和清華大學的研究人員完成了一項創舉,他們的自由空間量子通信實驗將通信距離從先前的數百米記錄一步跨越到16公里。此刻,中國科技大學上海研究院的研究人員再次創造了新紀錄,他們將通信距離擴大到了97公里,橫跨中國的一個湖泊。報告發表在預印本網站上。研究人員在海拔約4000米的青海剛察湖上完成了這次自由空間信道量子實驗,他們不是在湖這邊發射光子,然後讓它在湖對岸重新出現,而是利用量子糾纏——即兩個量子態互相影響的粒子——在新地點重新創造出相同的量子比特。他們在四個多小時內向97公里外遠距傳輸了1100多個光子。將量子通信距離延長到100公里意味著可以從地面與衛星進行通信,全球範圍的量子通信正在變成現實。

量子信息因其傳輸高效和絕對安全等特點,被認為可能是下一代IT技術的支撐性研究,並成為全球物理學研究的前沿與焦點領域。基於我國2001年以來在量子糾纏態、糾錯、存儲等核心領域的系列前沿性突破,中科院於2011年啟動了空間科學戰略性先導科技專項,力爭在2015年左右發射全球首顆“量子通訊衛星”。

中國科學技術大學教授潘建偉、彭承志、陳宇翱等人,與中科院上海技術物理研究所王建宇、光電技術研究所黃永梅等組成聯合團隊,於2011年10月在青海湖首次成功實現了百公里量級的自由空間量子隱形傳態和糾纏分發。實驗證明,無論是從地面指向衛星的上行量子隱形傳態,還是衛星指向兩個地面站的下行雙通道量子糾纏分發均可行,為基於衛星的廣域量子通信和大尺度量子力學原理檢驗奠定了技術基礎。

在高損耗的地面成功傳輸100公里,意味著在低損耗的太空傳輸距離將可以達到1000公里以上,基本上解決了量子通訊衛星的遠距離信息傳輸問題。已量子通訊衛星核心技術的突破,也表明未來構建全球量子通信網路具備技術可行性。

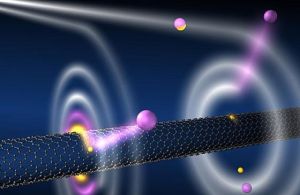

2013年10月,中國科學技術大學郭光燦院士領導的中科院量子信息重點實驗室在高維量子信息存儲方面取得重要進展:該實驗室史保森教授領導的研究小組在國際上首次實現了攜帶軌道角動量、具有空間結構的單光子脈衝在冷原子系綜中的存儲與釋放,證明了建立高維量子存儲單元的可行性,邁出了基於高維量子中繼器實現遠距離大信息量量子信息傳輸的關鍵一步。這項研究成果線上發表在《自然·通訊》上。

存儲問題

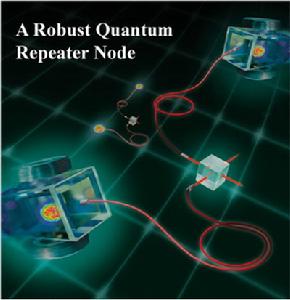

類比於傳統的電子通信中為了補償電信號衰減而進行整形和放大的電子中繼器,奧地利科學家在理論上提出,可以通過量子存儲技術和量子糾纏交換和純化技術的結合來實現量子中繼器,從而最終實現大規模的長程量子通信。量子存儲的實驗實現卻一直存在著很大的困難。為了解決量子存儲問題,國際上人們做了大量的研究工作。比如段路明及其奧地利、美國的合作者就曾於2001年提出了基於原子系綜的另一類量子中繼器方案。由於這一方案具有易於實驗實現的優點,受到了學術界的廣泛重視。然而,隨後的研究表明,由於這一類量子中繼器方案存在著諸如糾纏態對信道長度抖動過於敏感、誤碼率隨信道長度增長過快等嚴重問題,無法被用於實際的長程量子通信中。

為了解決上述困難,潘建偉、陳增兵和趙博等在理論上提出了具有存儲功能、並且對信道長度抖動不敏感、誤碼率低的高效率量子中繼器方案。同時,潘建偉研究小組與德國、奧地利的科學家經過多年的合作研究,在逐步實現了光子—原子糾纏、光子比特到原子比特的量子隱形傳態等重要階段性成果的基礎上,最終實驗實現了完整的量子中繼器基本單元。

重要進展

量子通信

量子通信通信網路

作為新一代通信技術,量子通信基於量子信息傳輸的高效和絕對安全性,成為近幾年來國際科研競爭中的焦點領域之一。合肥城域量子通信試驗示範網於2010年7月啟動建設,投入經費6000多萬元。經過中國科學技術大學和安徽量子通信技術有限公司科研人員歷時1年多的努力,項目建成後試運行,各項功能、指標均達到設計要求。該項目2012年3月29日通過安徽省科技廳組織的專家組驗收,30日正式投入使用。

具有46個節點的量子通信網覆蓋合肥市主城區,使用光纖約1700公里,通過6個接入交換和集控站,連線40組“量子電話”用戶和16組“量子視頻”用戶。此刻主要用戶為對信息安全要求較高的政府機關、金融機構、醫療機構、軍工企業及科研院所,如合肥市公安局、合肥市應急指揮中心、中國科學技術大學、合肥第三人民醫院及部分銀行網點等。

獲得批覆

2月24日,科技部部長萬鋼在國新辦新聞發布會上表示,中國新的科技計畫體系將對面向未來的量子通信等方面基礎研究進行重點支持。市場人士認為,中國在量子通信技術研究、產業套用方面處於國際領先地位,未來一旦實現更多技術突破,其市場空間將非常廣闊。萬鋼說,在中國新的科技計畫體系當中,將聚焦重大需求,重點研發計畫對面向未來的量子通信、生命科學、幹細胞、環境保護等方面基礎研究進行重點支持。

公開資料顯示,2016年6月,由中科院、中國科學技術大學承建的“京滬幹線”項目將完成交付。“京滬幹線”傳輸距離達2000多公里,連線北京、濟南、合肥、上海等城域網路的量子保密通信線路,從而成為全球首個距離最遠的廣域光纖量子保密通信骨幹線路。2016年7月,由中科院院士潘建偉擔任首席科學家的量子科學實驗衛星將發射,有望開啟“天地一體化”的量子通信實用化的大幕。潘建偉表示,在“天地一體化”的全球量子通信基礎設施的支持下,就可以構建基於信息安全保障的未來網際網路。

從這些突破性的進展看,2016年將是我國量子通信產業化元年,未來一旦實現更多技術突破,市場空間將非常廣闊。

中國套用

作為新一代通信技術,量子通信基於量子信息傳輸的高效和絕對安全性,國際科研競爭中的焦點領域之一。合肥城域量子通信試驗示範網於2010年7月啟動建設,投入經費6000多萬元。經過中國科學技術大學和安徽量子通信技術有限公司科研人員歷時1年多的努力,項目建成後試運行,各項功能、指標均達到設計要求。該項目2012年3月29日通過安徽省科技廳組織的專家組驗收,30日正式投入使用。具有46個節點的量子通信網覆蓋合肥市主城區,使用光纖約1700公里,通過6個接入交換和集控站,連線40組"量子電話"用戶和16組"量子視頻"用戶。主要用戶為對信息安全要求較高的政府機關、金融機構、醫療機構、軍工企業及科研院所,如合肥市公安局、合肥市應急指揮中心、中國科技大學、合肥第三人民醫院及部分銀行網點等。

合肥量子通信網的建成使用,標誌著我國繼量子信息基礎研究躋身全球一流水平後,在量子信息先期產業化競爭中也邁出了重要一步。我國北京、濟南、烏魯木齊等城市的城域量子通信網也在建設之中,未來這些城市將通過量子衛星等方式聯接,形成我國的廣域量子通信體系。

12月19日,中國科學院在北京召開了科技服務國民經濟主戰場座談會,中科院院長白春禮、上海市市長楊雄、山東省省長郭樹清、陝西省省長婁勤儉,以及行業企業代表和專家出席了會議。會議圍繞進一步貫徹落實“率先行動”計畫,進一步深化院省合作、院企合作,以科技創新服務經濟社會發展展開深入的座談交流。

會議最後舉行了系列合作協定簽約儀式,其中由中國科學院國有資產經營有限公司(國科控股)牽頭,聯合中國科學技術大學、科大國盾量子技術股份有限公司、阿里巴巴(中國)有限公司、中國鐵路網路有限公司、中興通訊股份有限公司、北方信息技術研究所等作為首批發起單位代表,簽署戰略合作框架協定,共同發起組建“中國量子通信產業聯盟”。

該聯盟將廣泛組織相關行業的代表性企業力量,旨在通過整合在技術研發、核心製造、基礎設施、套用服務、大數據、網際網路以及科技金融等領域的優勢資源,促進創新鏈、產業鏈與資本鏈的聯動,做好產業頂層設計與戰略規劃,推動標準規範的建立健全,發揮產業發展合力,構築可持續發展的量子通信產業生態系統,打造世界領先的量子通信產業。

近年來,隨著以科大國盾量子系列產品為代表的量子通信基礎設備日臻成熟,一批面向套用平台開發並致力於探索商業化推廣量子安全通信服務的企業不斷湧現,神州量子、蘇州科達、潤澤科技、中經量通、中創為、九州量子、健安潤華和基點量子等就是這樣的開拓者。

中國是世界上率先把量子通信產業化的國家,據了解,量子通信不僅可以用於軍事、國防等領域的國家級保密通信,還可以用於涉及秘密數據、企業機密、包括政府金融、電信、保險、證券、銀行、工商、財政等領域和部門,而如果技術又正好成熟,未來套用市場前景將異常廣闊。

“在我國量子通信技術取得突破,量子通信產業爆發的關鍵時期,協作合作將創造更大價值。”這是在10月18日舉行的2016首屆量子信息產業發展高峰論壇上,與會的政府人士、專家和企業界代表傳遞的信息。

論壇中,工信部信息通信發展司司長聞庫表示,將大力支持套用試點和推廣,推動量子信息技術在網路信息安全、電子政務、金融、電力等重點領域的試點和套用,以市場套用推動量子通信產業的發展。通過國家轉向和產業資金,社會資本多渠道的支持和引導,著力促進技術研發設備生產網路套用等產業鏈上下游企業的協同不斷推進量子信息技術和產業發展。

鄭韶輝認為,科學家要展開技術攻關,市場也要跟得上,運用市場化的機制,可以展開一些併購。如果用三年的時間,使設備成本下降到現在的十分之一,就能為大規模地套用奠定基礎。發展的三個階段都需要多家公司的協作和參與,最終將量子通信產品普及到每個消費者手中。

系統組成

量子通信系統的基本部件包括量子態發生器、量子通道和量子測量裝置。

按其所傳輸的信息是經典還是量子而分為兩類:前者主要用於量子密鑰的傳輸,後者則可用於量子隱形傳態和量子糾纏的分發。

相關爭議

量子通信

量子通信愛因斯坦堅決反對“量子糾纏”理論,甚至將其戲稱為“遙遠的鬼魅行為”。根據量子力學理論的描述,兩個處於糾纏態的粒子無論相距多遠,都能“感知”和影響對方的狀態。幾十年來,物理學家試圖驗證這種神奇特性是否真實,以及決定它的幕後原因。其實,我們可以運用形象化的說明來解釋這種現象。被糾纏的物體釋放出某種不明粒子或其他形式的高速信號,從而對其夥伴產生影響。此前,已有實驗證實傳統物理學領域中某種隱藏信號的存在,從而打消了人們對於這種隱藏信號的種種疑問。但是,仍然有一個奇怪的可能性沒有得到證實,即這種未知信號的傳輸速率可能會比光速還要高。

為了證實這種可能性,瑞士科學家開始著手對一對相互糾纏的光子進行實驗研究。首先,研究人員們將光子對拆散;然後,通過由瑞士電信公司提供的光纖向兩個村莊接收站進行傳送,接收站之間相距大約18公里。沿途光子會經過特殊設計的探測器,因此研究人員能夠隨時確定它們從出發到終點的“顏色”。最終,接收站證實每對相互糾纏的光子被分開傳送到接收站後,兩者之間仍然存在糾纏關係。通過對其中一個光子的分析,科學家可以預測另一光子的特徵。在實驗中,任何隱藏信號從此接收站傳送到彼接收站,僅僅需要一百萬兆分之一秒。這一傳輸速率保證了接收站能夠準確地檢測到光子。由此可以推測任何未知信號的傳輸速率至少是光速的10000倍。

而愛因斯坦不僅不接受“量子糾纏”的思想,並且還堅持認為不可能存在比光速還要快的信號,任何比光速快的“鬼魅似的遠距作用”都是不可思議的。根據1905年出版的愛因斯坦的相對論,他認為沒有物體的運動速度能夠超過光速。愛因斯坦解釋說,光速屬於自然界的一個基本常數:對於空間內所有的觀察者來說,光速都是一樣的。同樣是愛因斯坦的相對論解釋說,當物體加速時,物體本身的質量增加(質量增加是否因為量子糾纏?),而加速需要能量。隨著物體質量的增加,維持速度所需的能量也更多。當物體以接近光速運行時,愛因斯坦經過計算說,它的質量將達到無限大,所以要使得物體繼續運行的能量也要無限大,而要超過這一極限是不可能的。

而科學家們從實驗中得到的結論,既可以反駁愛因斯坦的“錯誤”觀點,也可以用來解釋同一事物同時出現在不同地點這一奇異現象。愛因斯坦都無法解釋的奇怪行為,正是量子物理學和量子通信的魅力之處。

套用狀況

中國量子通信科學家

中國量子通信科學家歐盟在1999年集中國際力量致力於量子通信的研究,研究項目多達12個。

日本郵政省把量子通信作為21世紀的戰略項目。

在國家安全、金融等信息安全領域,量子保密通信技術也開始發揮作用。2004年奧地利銀行作為世界上首個採用量子通信的銀行,利用該技術將一張重要支票從市長處傳至銀行。2007年瑞士全國大選的選票結果傳送過程也採用了量子保密通信技術,以保證結果的絕對安全。

2009年,量子政務網、量子通信網相繼在中國建成。這兩個可投入實際使用的量子通信網路,標誌著原本停留在紙面和實驗室的量子保密通信,已經開始在人們的日常生活中套用。

2011年,中國科學院啟動了空間科學戰略性先導科技專項,計畫在2015年左右發射全球首顆“量子通訊衛星”。中國於2011年10月在青海湖首次成功實現了百公里量級的自由空間量子隱形傳態和糾纏分發。