將仕郎山西澤州陵川縣儒學教諭邑人楊時中撰文

儒學增廣生員邑人楊一萼書丹

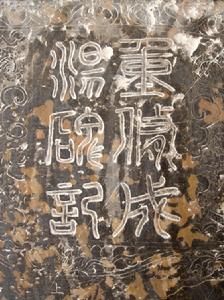

儒學增廣生員邑人趙耿篆額

距丘城東南八里許村曰段貳寨,舊有成湯廟一區,元大德間鄉耆李秩、王淵等每年春秋二季陳牲設俎,以供祀事,時值大亂,人亦云亡,廟亦漸敝。暨國朝天順三年(1459)己卯,知縣李公往來參拜不便,遷於城東北偶,自是是廟舊基盡為草萊。迄嘉靖十二年(1533)癸巳鄉耆王○、郭環、郭鳳、周惠等十人,因旱乞禱,設壇荒丘,鹹相謂曰:“舊廟雖毀,遺址尚存,意欲重修,用展禱祀之誠。”鹹曰:“宜以○洽誠協○,各出己貲。”命工計料,建正殿三間,兩廊各三間、三門三間,妝塑像貌,爰及院垣,煥然一新。至二十七年(1548)戊申,鄉民○○○復建後殿寢宮三間,妝塑如前。迄今歲久,兩廊頹壞,風雨不蔽,鄉民王君美、楊廷玉、○○○修葺、俱各完美,至崇爰主子,○○廟○○○崇奉有所,甚關吾民,乃命工索石,以記石,今修廟之顛末,墾請余。竊謂古成湯匡代盛王,有商令主,生榮居亳,何獨丘段貳寨廟祀之乎?考之祀典,能御大災則祀之,成湯適遇履癸不道,傾宮瑤台,酒池肉林,戮忠良、害黎庶,湯不忍斯民之毒痛也,聘禮萃夫,順天應人,放桀於南巢,救民於塗炭。當是時,若時雨○○○○○○○人之旱災,湯已除之災,祭○○○,上乾天變,遂有七年之旱。湯不忍斯民之無粒食也,桑林設壇,六事自責,剪髮及爪,自焚祭天,感動上帝,遂降雨澤,民大悅,此則天之旱災,而湯已弭之矣。夫天人災患,民苦之亦久哉,能御大災,則祀之豈非歟?況歷代崇祀有廟,邑人承祀無窮,何待於吾民,獨不思我此土無他池溏,全賴雨澤○○○○○○○○遑,莫不精白,○○○,古成湯御旱,與人崇祀,設壇具供,屢禱屢應,思報功德,立廟祀享,廟之建修源委,實肇此古之帝王,有功於民亦多矣。何獨於湯而廟祀之耶?嗚呼!斯廟也,興廢者時也,感應者神也,誠偽者人也,人敬神而獲福,○○○○○○○○○○○○人也,通一無二,此感應之機也,茲焉刻石不惟記前人修廟之誠,悃且使後世於斯廟也,凡有損壞○○○○○○○○○○○祀庶乎?善人區區,禱祀之誠,上達於湯,而湯亦達於帝,憫我斯民,而澤我四方於無窮也,因系之銘曰:

天地既否,雲雷遘屯。

民遭大難,天生聖君。

聖君既立,始都於亳。

○○○○,○○○○。

○○○○,○我彰著。

政懋寬仁,夷○攸○。

旱禱桑林,靈應霶霃。

功德在人,千載不磨。

廟建於茲,容保無○。

大明萬曆二年(1574)秋七月○○立

明萬曆《丘縣誌·建置·祠廟》載:成湯廟,在城東南八里段二寨。父老相傳,以為王巡狩至此,崩,後人立廟祀享。近移城中東北隅,遇旱祈禱,霖雨轍應。按:湯崩於亳,葬二亳,以為至此崩,無所考證,或者湯御旱災之君也,後人因旱祈禱屢應,立廟祀之,理或然也。若曰崩於斯,非也。

2001年版《邱縣誌·文化·文物古蹟·碑刻》載:重修成湯廟記碑,1996年9月20日出土,存於前段寨村國小院內,碑高1.95米,寬0.72米,厚0.2米,刻於明萬曆二年(1574)七月,山西澤州教諭楊時中撰文,楊一漢書丹,趙耿篆額。

《邱縣舊志校注》收錄該碑文並拓片。