簡介

醒俗畫報

醒俗畫報 《醒俗畫報》

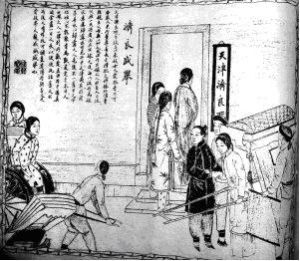

《醒俗畫報》內容

《醒俗畫報》最初為旬刊,每月出版三本,除在天津發行外,在全國各大城市也有發行,當時本地價格為每本銅元七枚,外地為大洋二角五分。1907年7月14日改為五日刊,1908年,改名為《醒華畫報》,並改為每月9期。1910年,與《醒華日報》合併,改為兩日一刊,1913年1月停刊。

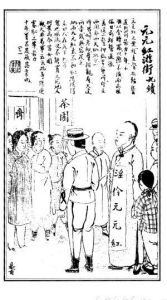

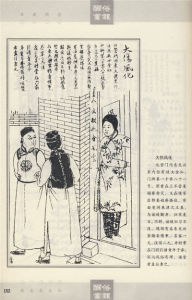

其內容大要由第二期中的宗旨說明可見一班,其指出該報旨在“喚醒國民,校正陋俗”,另外“錄事概用圖說,以期人人易知易解”。內容對於當時中國的社會文化風俗加以記錄,並對當時人認為“不良”的傳統風俗加以指責,也不時批評對政治和官場黑暗。內容形式與晚清著名的《點石齋畫報》類似,敘事時以圖為主,在圖旁加說明和評論的文字。據估計,在1912年時,《醒華畫報》的發行量約在1200份左右。

滄桑歷史

《醒俗畫報》

《醒俗畫報》《醒俗畫報》創辦於天津,卻著眼於全國並積極開拓國外市場。這從該報在不同地區的發行價格中可見一斑:“本埠每月三本,銅元二十一枚。零售每本銅元七枚。外埠每月三本,大洋兩角五分,全年三十五本,大洋兩元五角。外國每月三本,大洋三角五分,全年三十五本,大洋三元五角。(郵費在內閏月加算)”《醒俗畫報》的發行區域似乎並不狹窄,在很多地方都設有代派處,如天津鄉祠前李茂林、聞元書局、華洋書莊、北京五城學堂張黼廷君、保定唐家胡同馮靄堂君、煙臺天茂棧楊墨棠君、錦州隼豐盛、山海關信成源、營口衛生局、奉天財政處、河南陸軍學堂溫佩珊君、湖南袁興盛袁茂亭君、張家口下堡大亨店、濟南府和記、鎮江福興潤信局、上海福興潤信局、杭州福興潤信局。

為了擴大報館的收入,《醒俗畫報》像其他大眾傳媒一樣也刊登一些廣告或聲明。“凡有欲登告白者,本館概繪圖注說,價值格外從廉,如欲登者,請至本館賬房面議。”具體說來,“刊登告白分作月季年三等。論月登,三次每月每字按一分核算;論季登九次每季每字按二分五厘核算;論年登三十五次每年每字按八分核算,遇閏加增,如若繪圖按所占地位核算,以上刊資專指生意告白而言,此外有關毀譽並涉及詞訟等事須我妥保,價目令議。無論本埠外埠刊資一概先付。”

《醒俗畫報》

《醒俗畫報》1908年5月4日,《醒俗畫報》復更名為《醒華畫報》,每月發行九期。在《醒華畫報》第二期上報人曾就更名一事做出解釋:“本報出版已屆一年,猥蒙社會歡迎,並屢承指教。今自七十二期起,更名《醒華畫報》……內容則大加改良,以期豐富。繪事務求精良,文字務求淺顯。”1908年5月間,官場上爆出“美人賄賂案”的醜聞———段芝貴以伶人楊翠喜行賄慈禧太后寵臣載振,一時間在社會中鬧得沸沸揚揚。畫家張瘦虎遂以“愁父”為筆名,做諷刺畫《升官圖》投給《醒華畫報》。因其幅巨大,特摹而印之。就在溫世霖等人準備發行之際,卻遭吳芷洲阻撓。溫世霖與陸辛農憤而離去,與顧叔度另組《人鏡畫報》,《醒華畫報》改由陳恭甫接辦。5月16日,該刊增發雙日刊《醒華日報》,後改為日刊。10月30日,報館遷至奧租界大馬路(今建國道)。1910年8月,《醒華畫報》與《醒華日報》合併,每月由發行九期改為十五期,逢雙日出版。到1912年,《醒華畫報》的日發行量達到1200份,在社會上擁有了一定的讀者群。據考證,《醒華畫報》大約於1913年1月(一六一八期)停刊。

這份在天津存在了大約六年的畫報,雖然出版時間不算太長,但卻見證了清末民國中國社會的巨變———清王朝的覆滅,中華民國的建立,以及經濟、

《醒俗畫報》

《醒俗畫報》《醒俗畫報》無疑是一個難得的、珍貴的歷史資料庫,凝聚了報人們的心血與智慧。翻看著那一張又一張泛黃的浸透著歷史滄桑的畫報,報人們那份對生命的執著、對生活的希冀、對未來的熱情、對社會的悲情、對民眾的擔憂,浸透其中,清晰可見。面對數千年未有之大變局,許多有識之士都心懷“救亡圖存”的宏願,對各種社會弊端給予口誅筆伐。而這正反映出報人們“愛之深、責之切”的愛國熱忱。另外,從畫報的名稱“醒俗”、“醒華”也可窺見報人們的拳拳之心。從辦報者到主筆人,莫不以筆為器,以畫為媒,大力提倡社會新風尚、新文明,激烈抨擊社會舊風習、舊傳統。報人自覺或不自覺地充當了聯繫社會公共空間和私人空間的媒介。