作者簡介

作者

馮驥才,男,1942年出生於天津,祖籍浙江寧波慈谿縣(今寧波市江北區慈城鎮),當代著名作家、文學家、藝術家,民間藝術工作者,民間文藝家,畫家。早年在天津從事繪畫工作,後專職文學創作和民間文化研究。其大力推動了很多民間文化保護宣傳工作。其創作了大量優秀散文、小說和繪畫作品。曾經擔任天津市文聯主席、國際筆會中國中心會員。現任中國文學藝術界聯合會執行副主席,中國小說學會會長,中國民間文藝家協會主席,國際民間藝術組織(IOV)副主席,中國民主促進會中央副主席,全國政協常委等職。是“文革”後崛起的“傷痕文學運動”代表作家,一九八五年後以“文化反思小說”對文壇產生深遠影響。

代表作品

馮驥才

馮驥才《畫外話叢書 馮驥才卷》、《馮驥才散文自選集》、《馮驥才卷》、《感謝生活》、《一百個人的十年》、《馮驥才小說選》、《鄉土小說》、《花臉》(被選六年級第一學期語文教材)、《我是馮驥才》、《秋日的絮語》《高女人和她的矮丈夫》《人類的敦煌》)、《鋪花的歧路》《啊!》《神鞭》、《我心中的文學》、《俗世奇人》、《馮驥才中短篇小說集》、《凌汛:朝內大街166號(1977--1979)》、《維也納情感》、《樂神的搖籃》

序言

又冒出一群人

二十年前,腦袋忽冒出一群人物,全是我家鄉天津衛的奇人異士。天津這塊地裡邊,有鹼有鹽還有硝,因生出各色性格的人,又熱又辣又爽又嘎又不好惹。因之,自兒時耳朵里就裝滿一群群鄉土怪客與民間英雄,叫我稱奇叫絕,心裡佩服。我信——如果沒有這些人物,就不知道嘛叫作天津衛。

文化學者好述說一地的特徵,寫小說的人只想把這一方水土獨有的人物寫出來,由此實實在在捧出此地的性情與精神,所以自從我寫小說,此地的人物就會自個兒鑽出我的筆管,然後一個個活脫脫站出來,獨立成篇;一個人物一個故事一篇小說,反過來一篇小說一個故事一個人物。比如《俗世奇人》就是這種寫法。

我喜歡這樣的寫法。好比雕工刻手,去一個個雕出有形有色有脾氣有模樣的人物形象。小說之所求,不就是創造人物嗎?小說成功與否,往往要看掩卷之後,書中的人物能不能跑出來,立在書上。

《俗世奇人》成書前,先是以《市井人物》為題一組組刊在《收穫》《故事會》及一些報紙上。後來集結成冊,取名《俗世奇人》,凡十八篇。出版後讀者甚夥,有些篇章被選入教材。這一來,腦袋裡還有一些沒寫出來的人物便鬧騰起來,也要出頭露臉,展現身手。近日得閒,一下筆又冒出一群津門奇人,數一數,恰好也是十八個人物十八個短篇。怎么正好也是十八個呢?別問我,我也不知。

如今這三十六篇的主人公站在一起,再加上眾多配角,亂鬨鬨一大群。看上去,正是我心裡老天津衛的各色人等。

若說地域文化,最深刻的還是地域性格。一般有特色的地域文化只是一種表象,只有進入一個地方人的集體性格的文化才是不可逆的。它是真正一種精靈。還有比《朝花夕拾》那些人物形象更鮮明的魯鎮,比《騎兵軍》那些故事彰顯得更奪目的哥薩克嗎?

我承認,我是從文化視角來寫這一組人物的。從年鑑學派的立場來看,任何地域的性格,都是在其歷史某一時期中表現得最充分和最耀眼;比如清末的北京、三四十年代的上海和清末民初的天津。我前後所寫的這三十六個人物,都在清末民初同一時代,所以這些新寫的人物仍然使用原名——《俗世奇人》,只在後邊綴個“貳”字,以區別前後而已。

若君問我還會接著寫下去嗎?這由不得我,就看心裡邊那些沒有寫出的人物了,倘若哪天再有一群折騰起來,叫我不寧,自會捉筆再寫。

二零一五年三月十二日

篇首歌

十八又十八,

隔門吹喇叭;

小說是謅的,

瞪眼說瞎話。

逗哏您就樂,

甭管真是假;

有心一琢磨,

沒準明白啦!

創作背景

晚清光緒年間,天津衛本是水陸碼頭,居民五方雜居,性格迥然相區別,然而,燕趙之地,血氣剛烈;水鹹土鹽,風俗習慣強悍。近一百多年來,列舉所有中華大災大難,沒有一個不首當其衝,於是產生出各種怪異人物,既然在顯赫上層,另外在市井民間。作者聽的很多,長記在心,所以,作者隨想隨記,描繪了解放以前出現的社會風土人情;每個人一篇,各不相關,最後寫成一書,名為《俗世奇人》。

人物形象

黃金指

黃金指這人有能耐,可是小肚雞腸,容不得別人更強。你要比他強,他就想著法兒治你,而且想盡法子把你弄敗弄死。

這種人在旁的地方興許能成,可到了天津碼頭上就得栽跟頭了。碼頭藏龍臥虎,能人如林,能人背後有能人,再後邊還有更能的人,你知道自己能碰上嘛人?

黃金指是白將軍家打南邊請來幫閒的清客。先不說黃金指,先說白將軍──

白將軍是武夫,官至少將。可是官做大了,就能看出官場的險惡。解甲之後,選中天津的租界作為安身之處;洋樓里有水有電舒舒服服,又是洋人的天下,地方官府管不到,可以平安無事,這便舉家搬來。

白將軍手裡錢多,卻酒色賭一樣不沾,只好一樣──書畫。那年頭,人要有錢有勢,就一準有人捧。你唱幾嗓子戲,他們說你是余叔岩;你寫幾筆爛字兒,他們稱你是華世奎,甚至說華世奎未必如你。於是,白將軍就扎進字畫退不出身來。經人介紹,結識了一位嶺南畫家黃金指。

黃金指大名沒人問,人家盯著的是他的手指頭。因為他作畫不用毛筆,用手指頭。那時天津人還沒人用手指頭畫畫。手指頭像個肉棍兒,沒毛,怎么畫?人家照樣畫山畫水畫花畫葉畫鳥畫馬畫人畫臉畫眼畫眉畫櫻桃小口一點點。這種指頭畫,看畫畫比看畫更好看。白將軍叫他在府中住了下來,做了有吃有喝、悠閒享福的清客,還賜給他一個綽號叫“金指”。這綽名令他得意,他姓黃,連起來就更中聽:黃金指。從此,你不叫他黃金指,他不理你。

一天,白將軍說:“聽說天津畫畫的也有奇人。”

黃金指說:“我聽說天津人畫壽桃,是脫下褲子,用屁股蘸色坐的。”

白將軍只當笑話而已。可是碼頭上耳朵連著嘴,嘴連著耳朵。三天內這話傳遍津門畫壇。不久,有人就把話帶到白將軍這邊,說天津畫家要跟這位使“爪子”畫畫的黃金指會會。白將軍笑道:“以文會友啊,找一天到我這裡來畫畫。”跟著派人邀請津門畫壇名家。一請便知天津能人太多,還都端著架子,不那么好請。最後應邀的只有二位,還都不是本人。一位是一線趙的徒弟錢二爺;一位是自封黃二南的徒弟唐四爺,據說黃二南先生根本不認識他。

錢二爺的本事是畫中必有一條一丈二的長線,而且是一筆畫出,均勻流暢,狀似遊絲。唐四爺的能耐是不用毛筆也不用手作畫,而是用舌頭畫,這功夫是津門黃二南先生開創。

黃金指一聽就傻了,再一想頭冒冷汗。人家一根線一丈多長,自己的指頭絕幹不成;舌畫連聽也沒聽過,只要畫得好,指頭算嘛?

正道幹不成,只有想邪道。他先派人打聽這兩位怎么畫,使嘛法嘛招,然後再想出詭秘的招數叫他們當眾出醜,破掉他們。很快他就摸清錢、唐二人底細,針鋒相對,想出奇招,又陰又損,一使必勝。黃金指真不是尋常之輩。

白府以文會友這天,好賽做壽,請來好大一幫賓客,個個有頭有臉。大廳中央放一張奇大畫案,足有兩丈長,文房四寶,件件講究又值錢。待錢、唐二位到,先坐下來飲茶閒說一陣,便起身來到案前準備作畫,那陣勢好比打擂台,比高低,分雌雄,決生死。

畫案已鋪好一張丈二匹的夾宣,這次畫畫預備傢伙材料的事,都由黃金指一手操辦。看這陣勢,明明白白是想先叫錢、唐露醜,自己再上場一顯身手。

錢二爺一看丈二匹,就明白是叫自己開筆,也不客氣走到案前。錢二爺人瘦臂長,先張開細白手掌把紙從左到右輕輕摸一遍,畫他這種細線就怕桌子不平紙不平。哪兒不平整,心裡要有數。這習慣是黃金指沒料到的。錢二爺一摸,心裡就咯噔一下。知道黃金指做了手腳,布下陷阱,一丈多長的紙下至少三處放了石子兒。石子兒雖然只有綠豆大小,筆墨一碰就一個疙瘩,必出敗筆。他嘴沒吭聲,面無表情,卻都記在心裡,只是不叫黃金指知道他已摸出埋伏。

錢二爺這種長線都是先在畫紙的兩端各畫一物,然後以線相連。比方這頭畫一個童子,那頭畫一個元寶車,中間再畫一根拉車的繩線,便是《童子送寶》;這頭畫一個舉著魚竿的漁翁,那頭畫一條出水的大紅鯉魚,中間畫一根光溜溜的魚線牽著,就是《年年有餘》。今天,錢二爺先使大筆在這頭下角畫一個揚手舉著風車的孩童,那頭上角畫一隻飄飛的風箏,若是再畫一條風中的長線,便是《春風得意》了。

只見錢二爺在筆筒中擇支長鋒羊毫,在硯台里浸足墨,長吸一口氣,存在丹田,然後筆落紙上,先在孩童手裡的風車上繞幾圈,跟著吐出線條,線隨筆走,筆隨人走,人一步步從左向右,線條乘風而起,既畫了風中的線,也畫了線上的風;圍看的人都屏住氣,生怕擾了錢二爺出神入化的線條。這紙下邊的小石子在哪兒,也全在錢二爺心裡,錢二爺並沒叫手中飄飄忽忽的線繞過去,而是每到紙下埋伏石子兒的地方,則再提氣提筆,順順噹噹不出半點磕絆,不露一絲痕跡,直把手裡這根細線送到風箏上,才收住筆,換一口氣說:“獻醜了。”立即贏得滿堂彩。錢二爺拱手答謝,卻沒忘了扭頭對黃金指說:“待會兒,您使您那根金指頭也給大夥畫根線怎樣?”

黃金指沒答話,好似已經輸了一半,只說:“等著唐四爺畫完再說。”臉上卻隱隱透出點殺氣來。他心裡對弄垮使舌頭畫畫的唐四爺更有根。

黃金指叫人把錢二爺的《春風得意》撤下,換上一張八尺生宣。

舌畫一藝,天津無人不知,可租界裡外邊來的人,頭次見到。胖胖的唐四爺臉皮亮腦門亮眼睛更亮,他把小半碗淡墨像喝湯喝進嘴裡,伸出紅紅舌頭一舔硯心的濃墨,俯下身子,整張臉快貼在紙上,吐舌一舔紙面,一個圓圓的梅花瓣留在紙上,有濃有淡,鮮活滋潤,舔五下,一朵小梅花綻放於紙上;只見他,小紅舌尖一閃一閃,朵朵梅花在紙上到處開放,甭說這些看客,就是黃金指也呆了。白將軍禁不住叫出聲:“神了!”這兩字叫黃金指差點暈過去。他只盼自己的絕招快快顯靈。

唐四爺畫得來勁,可愈畫愈覺得墨汁里的味道不對,正想著,又覺味道不在嘴裡,在鼻子裡。畫舌畫,彎腰伏胸,口中含墨,吸氣全靠鼻子,時間一長,喘氣就愈得用力,他嗅出這氣味是胡椒味;他眼睛又離著紙近,已經看見紙上有些白色的末末——白鬍椒麵。他馬上明白有人算計他,趕緊把嘴裡含的墨水吞進肚裡,剛一直身,鼻子眼兒里奇癢,賽一堆小蟲子在爬,他心想不好,想忍已經忍不住了,跟著一個噴嚏打出來,霎時間,噴出不少墨點子,嘩地落了下來,糟蹋了一張紙一幅畫。眼瞧著這是一場敗局和鬧劇。黃金指心裡樂開花了。

眾人驚呆。可是只有唐四爺一人若無其事,他端起一碗清水,把嘴裡的墨漱乾淨吐了,再飲一口清水,像霧一樣噴出口中,細細淋在紙上,跟著滿紙的墨點漸漸變淺,慢慢洇開,好賽滿紙的花兒一點點張開。唐四爺又在碟中慢慢調了一些半濃半淡的墨,伸舌蘸墨,俯下腰脊,扭動上身,移動下體,在紙上畫出縱橫穿插、錯落有致的枝幹,一株繁花滿樹的老梅躍然紙上。眾人叫好一片,更妙的是唐四爺最後題在畫上的詩,借用的正是元代王冕那首梅花詩:吾家洗硯池頭樹,/個個花開淡墨痕。/不要人夸好顏色,/只留清氣滿乾坤。

白將軍欣喜若狂:“唐四爺,剛才您這噴嚏嚇死我了。沒想到這張畫就是用噴嚏打出來的。”

唐四爺微笑道:“這噴嚏在舌畫中就是潑墨。”

白將軍聽過“潑墨”這詞,連連稱絕,扭頭再找黃金指,早沒影兒了。

從此,白府里再見不到黃金指,卻換了二位清客,就是這一瘦一胖一高一矮的錢、唐二位了。

狗不理

天津人講吃講玩不講穿,把講穿的事兒留給上海人。上海人重外表,天津人重實惠;人活世上,吃飽第一。天津人說,衣服穿給別人看,肉吃在自己肚裡;上海人說,穿綾羅綢緞是自己美,吃山珍海味一樣是向人顯擺。天津人反問:那么狗不理包子呢?吃給誰看?誰吃誰美。

天津人吃的玩的全不貴,吃得解饞玩得過癮就行。天津人吃的三大樣——十八街麻花耳朵眼兒炸糕狗不理包子,不就是一點面一點糖一點肉嗎?玩的三大樣——泥人張風箏魏楊柳青年畫,不就一塊泥一張紙一點顏色嗎?非金非銀非玉非翡翠非象牙,可在這兒講究的不是材料,是手藝,不論泥的面的紙的草的布的,到了身懷絕技的手藝人手裡一擺弄,就像從天上掉下來的寶貝了。

運河邊上賣包子的狗子,是當年跟隨他爹打武清來到天津的。他的大名高貴友,只有他爹知道;別人知道的是他爹天天呼他叫他的小名:狗子。那時候窮人家的孩子不好活,都得起個賤名,狗子、狗剩、梆子、二傻、疙瘩等等,為了叫閻王爺聽見不當個東西,看不上,想不到,領不走。在市面上誰拿這種狗子當人,有活兒叫他乾就是了。他爹的大名也沒人知道,只知道姓高,人稱他老高;狗子人蔫不說話,可嘴上不說話的人,心裡不見得沒想法。

老高沒能耐,他賣的包子不過一塊麵皮包一團餡,皮厚餡少,肉少菜多,這種包子專賣給在碼頭扛活兒的腳夫吃。乾重活的人,有點肉就有吃頭,皮厚了反倒能搪時候。反正有人吃就有錢賺,不管多少,能養活一家人就給老天爺磕頭了。

他家包子這點事,老高活著時老高說了算,老高死了後狗子說了算。狗子打小就從侯家后街邊的一家賣雜碎的鋪子裡喝出肚湯鮮,他就嘗試著拿肚湯排骨湯拌餡。他還從大胡同一家小鋪的燒賣中吃到肉餡下邊油汁的妙處,由此想到要是包子有油,更滑更香更入口更解饞,他便在包餡時放上一小塊豬油。之外,還刻意在包子的模樣上來點花活,皮捏得緊,褶捏得多,一圈十八褶,看上去像朵花。一咬一兜油,一口一嘴鮮,這改良的包子一上市,像炮台的炮一炮打得震天響。天天來吃包子的比看戲的人還多。

狗子再忙,也是全家忙,不找外人幫,怕人摸了他的底。頂忙的時候,就在門前放一摞一摞大海碗,一筐筷子,買包子的把錢撂在碗裡。狗子見錢就往身邊錢箱裡一倒,碗裡盛上十個八個包子就完事,一句話沒有。你問他話,他也不答,哪有空答?這便招來閒話:“狗子行啊,不理人啦!”

別的包子鋪乾脆罵他“狗不理”,想把他的包子罵“砸”了。

狗子的包子原本沒有店名,這一來,反倒有了名。人一提他的包子就是“狗不理”。雖是罵名,也出了名。

天津衛是官商兩界的天下。能不能出大名,還得看是否合官場和市場的口味。

先說市場,在市場出名,要看你有無賣點。好事不出門,壞事傳千里;好名沒人稀罕,罵名人人好奇。狗不理是罵名,卻好玩好笑好說好傳好記,裡邊好像還有點故事,狗子再把包子做得好吃,狗不理這罵名反成了在市場揚名立萬的大名了!

再說官場。三岔河口那邊有兩三個兵營,大兵們都喜歡吃狗不理包子。這年直隸總督袁世凱來天津,營中官員拜見袁大人,心想大人山珍海味天天吃,早吃厭了,不如送兩屜狗不理包子。就叫狗子添油加肉,精工細作,蒸了兩屜,趕在午飯時候,趁熱送來。狗子有心眼,在袁大人用餐時先送上狗不理。人吃東西時,第一口總是香,袁大人一口咬上去,滿嘴流油,滿口噴香,大喜說:“我這輩子頭次吃這么好的包子。”營官自然得了重賞。

轉過幾天,袁大人返京,尋思著給老佛爺慈禧帶點什麼稀罕東西。誰知道官場都是同樣想法。袁大人想,老佛爺平時四海珍奇,嘛見不著;魚翅燕窩,嘛吃不到;花上好多錢,太后不新鮮,不如送上幾天前在天津吃的那個狗不理包子,就派人辦好辦精,弄到京城,花錢買好御膳房的人,趕在慈禧午間用餐時,蒸熱了最先送上,並囑咐說:“這是袁大人從天津回來特意孝敬您的。”慈禧一咬,噴香流油,勾起如狼似虎的胃口。慈禧一連吃了六個,別的任嘛不吃,還說了這么一句:

“老天爺吃了也保管說好!”

這句話跟著從宮裡傳到宮外,從京城傳到天津。金口一開,天下大吉,狗不理名滿四海,直貫當今。

皮大嘴

一個地界富不富看哪兒?看吃看穿看玩看樂?那都是浮頭表面的,要看還得看錢號票莊銀樓金店是多是少——頂要緊的是看金店。那些去銀行錢號存錢的人未必富,真正的富人是有錢花不了。錢太多了怎么辦,存起來藏起來是傻瓜,想一想——要給小偷偷了呢?家裡著火燒了呢?受潮爛了呢?蟲蛀鼠咬了呢?市面不景氣錢毛了呢?頂好的法子還是買金子。金子爛不了、啃不動、燒不壞,金子永遠是金子,金子比錢值錢。

買金子的人多金店就多。天津衛金店多,所以天津衛富。

可是,開金店的誰不想當頭一號,彼此必有一爭,於是八仙過海,各顯奇能;群英打擂,各出奇招。

北門裡的義涌金店先出高招,迎大廳擺一個菜籃子大的鎏金元寶,上邊刻六個隸書大字“摸元寶,運氣好”,引得人們不買金子也要進門去摸一下,沾沾財氣運氣。做買賣要的就是人氣兒,人多火爆,義湧出了名。可是天天不停地摸來摸去,就把上邊挺薄的一層鎏金摸掉,露出裡邊的黃銅。銅一出來,就沒人摸了。就像過時的名人,名來得快去得也快,去了就不再來,那滋味反不如沒名。

沒多久,宮北的寶成金店出了一招,就來得實惠。你到它店裡買金條,它送你一副真金的眼鏡架,這比摸元寶強,摸是空的,金鏡架不空,金光閃閃架在臉上,挺氣派,有身份。可是人家寶成金店的眼鏡架不是白送的,誰想要金眼鏡架誰就得買金條,真正得實惠的還是人家金店老闆,這叫“買的不如賣的精”。但這一招很快被日租界的物華樓學去。你送金鏡架,我送大金牙。物華樓金店還請來一位牙醫在櫃檯前給買金子的“沒牙佬”鑲金牙。那時鑲金牙時髦,有人為了來鑲金牙先拔個牙,這種人愈來愈多也麻煩,物華樓金店快成牙店了,店裡邊到處張嘴齜牙,等著拔牙鑲牙;甭說好看不好看,氣味也不好聞呵。

更有奇招的是馬家口的三義金店,店鋪設在租界裡,老闆腦子活,好新鮮事,常打洋人那裡學些洋招。他看出洋人廣告的厲害,花錢不多,能做到無人不知無人不曉。他便在租界找人畫了一張時髦的廣告紙,再找一位肚子裡有墨水的先生給他寫了一段賽繞口令式的廣告詞:“存地存房子,不如存金子,哪兒金子純,三義純金子”。再把這廣告紙拿到富華石印局裡印了三千張,然後叫夥計們用上十天工夫打租界一直貼到北大關,跟著城裡城外河東水西宮南宮北,牆頭門柱燈桿樹幹車皮轎廂,就像光緒二十六年義和拳的揭帖,貼滿天津城,在哪兒都能瞧見。可是廣告不能總貼,五天舊了,十天破了,半個月曬掉色了,一陣雨不像樣了,一陣風颳跑了。這招還是沒奇到家。

天津有位說相聲的叫皮大嘴,單看模樣就可樂。個子高又瘦,手小腳小腦瓜小。圓圓小腦袋像桿子上掛的小燈籠,更怪的是——嘴大。他腦袋小嘴大,遠看只剩下一張嘴了,所以綽號皮大嘴。

皮大嘴能說,死人能說活,張口就來,隨處“現掛”,妙趣橫生,很早就在三不管一帶說單口相聲出了名。能說的人都能編,凡是皮大嘴編的說的故事,都能口口相傳。原本天津相聲一行挺看好他,誰料他天天想發財。天津衛財主多,他看得眼饞。開頭,他賺錢的法子是一邊說相聲一邊賣藥糖,說一段相聲賣一會兒糖;嘴裡嚼糖耳朵聽相聲,兩不耽誤挺舒服,單用這法兒他就賺不少錢。後來變了法子,說一段相聲賣一會兒從租界弄來的洋凳子,洋凳子不單新奇好玩,還松鬆軟軟像個豬屁股,坐在凳子上聽相聲,舒服還有樂子,聽完相聲就忍不住把洋凳子買走了。皮大嘴腦袋靈活,腦子愈靈的人愈好做買賣。逢到雨天賣洋傘,遇到晴天賣太陽帽。那時候只要是洋貨就有人買,他手裡漸漸也就有了錢。有了錢,開飯店,飯店賺現錢。吃飯的人一半來吃一半聽他說。憑皮大嘴的嘴加上他的腦袋,怎么乾怎么來錢。三年過後,他居然在東北角乾起一家金店。這時候,天津衛已經有九九八十一家金店,各家金店為了爭頭搶先,連吃奶的勁兒都使出來了,他能一炮打響?

皮大嘴在裝潢店面時,就使出了一招絕的,叫做“滿堂金”。據說他這店從裡到外全是金的。從門把、門鎖、門鏈、燈罩、拉手、欄桿、掛鈎、算盤、筆桿、花盆,連茅廁①(①廁:即廁所,天津俗稱。)里的水龍頭、臉盆,連往裡邊拉屎撒尿的圓圓的洋便桶全是金的。有人說不是純金是鎏金,可這些金光閃閃的東西全都鎏金也夠驚人嚇人。

皮大嘴給他的金店起的名字,就是滿堂金。金滿堂,滿堂金。金店沒開門,已經是隔著大門吹號——名聲在外。有人信,有人揺頭不信。

開張這天,門外掛燈懸彩,院子裡擺宴,皮大嘴穿一身新,格外精神;還打租界請來洋樂隊,洋鼓洋號,折騰得熱熱鬧鬧。那圓圓的亮晃晃的大洋號叫得震人耳朵。

請來賓客來的比請的多,人人都想看看皮大嘴的“滿堂金”是假是真。結果出個笑話:

估衣街上一個綢緞莊的小老闆前去祝賀,心裡頭卻是想摸摸滿堂金的虛實,到了金樓里里外外一看,傻了,真是哪兒哪兒全是金煌煌,照花了眼,也開了眼。中晌吃飯時,湊到一些熟人堆里一鬧一喝,愈鬧愈喝,喝得頭暈腦漲,臉皮發燒,晃晃悠悠到茅廁里,朝著金馬桶里撒泡熱尿,出門叫個膠皮車拉他回家。回去進門倒下死了一般睡一大覺,直到轉天太陽曬屁股才睜開眼。他老婆問:“昨個兒你見到‘滿堂金’了嗎?是真的嗎?”

小老闆說:“一點不假!哪兒哪兒全是金子做的,那個洋馬桶也是金子做的,我還往裡邊撒了一泡尿呢!”

他老婆說:“你往金子裡尿尿?我不信。”

小老闆說:“不信你自個去看去問。”

事後,他老婆還是疑惑,愈疑惑愈不信,就拔腿跑到東北角的滿堂金一看,門把果真是金的;推門再看,到處金光照眼。她問店裡的小夥計:“我當家的說你們店裡茅廁的馬桶也是金的。我說他唬我,他說他還往裡邊撒一大泡尿呢!”

這小夥計一聽一怔,瞪大眼看她半天,然後扭身跑去對老闆皮大嘴說:“掌柜的,昨天中晌往洋樂隊那個大洋號里尿尿的人,我知道是誰了。”

這事誰聽了都一陣大笑。

這笑話傳出去,不脛而走,口口相傳,人人知道人人說。這一說,不管是褒是貶,全天津的人沒人不知“滿堂金”了。笑話幫了皮大嘴的忙。

俗世奇人眾生相

俗世奇人眾生相可是圈裡的人都能聽出這笑話是皮大嘴自己編的。這哪是笑話,純粹是個相聲段子。有 鋪墊,有包袱,出其不意,還逗樂,這便不得不佩服皮大嘴,編個段子,借眾人的嘴,給自己揚了大名,肯定還得發財。

目錄

•又冒出一群人(序)

•篇首歌

•黑頭

•神醫王十二

•皮大嘴

•黃金指

•四十八樣

•馬二

•冷臉

•一陣風

•張果老

•狗不理

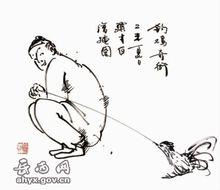

•釣雞

•龍袍鄭

•陳四送禮

•燕子李三

•鼓一張

•洋相

•黃蓮聖母

•甄一口

•後記

•《醒俗畫報》(插圖解釋)