概述

《中華文化傳承圖譜》系列圖書是創意設計的圖譜類圖書。

圖譜從器物形制到器物承載的內容以及配合內容的裝飾圖紋。2009年已完成了《中華文化傳承圖譜》系列圖書六冊計92個印章。都屬於人文部分。

尚待完成的形制部分如《中華文化傳承圖譜·器具形制卷一·金屬器皿》,以出土玉石配飾為藍本完成《中華文化傳承圖譜·玉形制卷一·首飾配飾》《中華文化傳承圖譜·玉形制卷二·把玩玉件》《中華文化傳承圖譜·玉形制卷三·平塑玉件》《中華文化傳承圖譜·玉形制卷四·玉雜器具》等。計畫要做的有關藝術形式的書《中華文化傳承圖譜·古典圖紋卷一·花邊》《中華文化傳承圖譜·古典圖紋卷二·圈花》《中華文化傳承圖譜·古典圖紋卷二·團花》《中華文化傳承圖譜·古典圖紋卷三·釘花》《中華文化傳承圖譜·古典圖紋卷四·錦地》《中華文化傳承圖譜·古典圖紋卷五·動物紋》《中華文化傳承圖譜·古典圖紋卷六·植物紋》《中華文化傳承圖譜·古典圖紋卷七·百瑞紋》等。

除已經進行的典故、人物、專題以外,百蟲、百獸、百禽,山石、流水、浮雲……逐漸鋪開。

人物卷

《功臣圖》本書以手繪摹本的方式,將《凌煙閣功臣圖》、《洪武開國勛臣圖》和《雲台三十二將圖》合集出版。

一、這三捲圖譜的形成

二、重新摹繪的原因

原圖為版刻作品。首先是單色雕版印刷會使墨色損失殆盡,墨稿的濃淡、輕重、乾濕韻味全無;其次墨稿經鐫刻對筆意的增損,最主要的振顫以及轉折、提按、粗細的變化是再優秀的刻工也難以完整地表現的;再經數次翻刻、版漲木縮等更加劇了與原作的差別;還有載體變色、殘損。為了使更多的人看到這么優秀的文化遺存,很多人採取了最先進的現代化手段,經掃描、計算機修版、去底、提線從而獲得了清晰的線稿。但是由於使用計算機的現代人已遠離毛筆,對於筆意不甚了了,經由現代電腦修圖的圖稿,已使原圖面目全非,僅僅剩下了形的一個空殼而已。文物是珍貴的,也是脆弱的。以雲台三十二將為例:功臣圖懸於雲台閣,雲台閣在南宮,南宮就在東都洛陽。然而皇宮現在的位置仍不能確定,南宮的位置也就不能確定。三十二將圖失佚,也在情理之中。即使是後世的摹本刊行,因當時的技術條件,不能完全地表現藝術作品。如今印刷完全具備了再現藝術作品條件,而母本又殘損不能錄入了。為了使這么寶貴的畫譜復生,迫不得已採用最笨的方法,用晌拓法逐筆摹寫。無超越古人之心,有再現輝煌之意。這僅僅是一種倒行逆施依刻本復原墨稿的艱苦工作。

三、手繪摹本的作用

中華文化有別於其它文化的外在表現即文具——生紙和毛筆,天才地創造了全民族的線的表現形式。而今往往在強調民族性的同時,由於文具的趨同,絕大多數的現代人已經不能用毛筆在宣紙上隨心所欲地畫一條線了,線描內在的民族性支撐正在丟失。這套圖譜如果對於二維的設計有所幫助;或者在製作過程中,如浮雕的運刀轉折有借鑑作用,能表現出是幾千年中國人運筆用墨風韻的話。這一份辛苦就是值得的。

於圖旁附文,古人多以贊文。四字一句,簡單明了,以助讀圖。源於虞舜的祭祀,合樂以贊,相當於詠唱的歌詞;直到司馬相如,贊文成為一種以讚美為主的文化體裁。經歷代沿革,圖贊已成為以繪畫為主要表現形式的,圖文並茂的中華傳承圖譜史的最重要的構成。本書配文沒有採用贊文的形式,而是基於《後漢書》《舊唐書》和《明史》作了縮寫,未加潤色。對於知道古代那些事,那些人或多或少有些幫助。讀者,特別是工藝美術工作者在使用本圖譜時,可以很方便地依需要運用贊文的形式,使每幀圖文演變為圖贊的形式。對於學習人物白描技法是較好的範本,尤其是明代部分表現最充分,運用了各類白描方式。對於工藝美術行業來說,它只是一本圖譜。《百馗圖》

鍾馗是人們最熟悉的中國民間神話人物。舊時五月端五,家家戶戶懸掛鍾

菖蒲鍾馗

菖蒲鍾馗鍾馗是醜陋中最受尊敬的中國民間神話人物。魑魅魍魎哪一個不醜,就是神仙也有不少是怪樣子,但是這么醜又這么受尊敬的,鍾馗獨一無二。一個傳說中的人物,怎么就會普及到婦孺皆知的地步?這種文化現象引起了歷代文人的注意,鍾馗在傳說中、在演繹中……已然面目全非。探究鍾馗起源的活動近千來從沒有停止過。由於舊文化的沉寂,新文化的興起,鍾馗變得既熟悉又陌生。

盧肇《唐逸史》載:明皇開元在驪山講武,年底,回到翠華宮,感到身體不適,得了瘧疾近一個月也不見好,巫師醫生竭盡全力也治不好。有一天晚上,明皇夢見一大,一小兩個鬼。穿絳衣犢鼻褲的小鬼,穿著一隻鞋,另一隻鞋吊著,光著一隻腳。握著大紙扇,偷了楊貴妃的紫香囊和明皇的玉笛繞著殿奔逃。大鬼戴著帽子,穿著藍衣裳,袒露著一條胳膊,用皮子包著兩腳,捉住小鬼,刳出眼睛,然後撕著吃了。明皇問大鬼:“你是什麼人”奏說:“臣是鍾馗氏,是武舉不中的進士。”明皇醒後一身大汗病體痊癒。明皇把自己做的夢告訴了吳道子:“按我的夢畫一幅鍾馗像。”吳道子馬上畫好呈給明皇,明皇瞠目說:“怎么與我夢到的形象一模一樣?”道子說:“這是避邪的神物,來護衛皇上了。”熙寧五年,皇上令畫工把鍾馗畫摹拓鐫板,印賜臣工。自此鍾馗造像流傳於天下。宰相張說,上表感謝皇帝賞賜鍾馗像時寫明:鍾馗的傳說,不晚於六朝,至唐失考了。

商湯時的佐相叫仲虺,仲是第二,虺是兩棲類的蠑螈。《天問》中有雄虺九首的話,“九”加一個“首”字,不就是一個“馗”字嗎?於是有人說,仲虺即是仲馗,與鍾馗通。

中國有一個古老的姓氏終葵。周滅商後將七族殷商陶氏、施氏、繁氏、樹氏、樊氏、飢氏、終葵氏遺民充衛。其中陶氏是做陶器的,樊氏是編籬笆的,終葵氏做木槌的。終葵與鍾馗有無關係眾說紛紜。

《禮記·玉藻》中有:把“椎”說成“終葵”是因為齊人有口音,把椎讀成了終葵。古人以椎驅鬼,到齊人嘴裡,變成了終葵驅鬼。

《夢溪補筆談》中說,南朝征西將軍宗愨有個叫鍾馗的妹妹,後魏有李鍾馗,隋朝喬鍾馗和楊鍾馗,這些鍾馗都早於唐。最值得一提的是《魏史》中提到的將軍堯暄,字辟邪,上黨長子人。本名叫韋鍾葵,後被賜名韋暄。叫鍾葵,還字避邪。有人說鍾葵避邪之說,就源於此。

在敦煌遺書中發現的唐代寫本《除夕鍾馗驅儺文》證明最晚鐘馗崇拜在盛唐已成為社會一種風尚。

《爾雅》解釋鍾馗是一種菌。《考工記》註裡說:終葵,椎名。菌像椎形或者椎像菌形,所以同稱為終葵。還有仲葵,也是一種植物的名稱,屬於一種椎形菌類。《本草綱目》記載了一味叫做終葵的藥,但與鍾馗無關。至於用鍾馗像燒灰做藥引子,恐怕只能算巫術與治病無關了。經過歷代發展鍾馗漸漸豐滿起來,鍾馗變成了:鍾馗,字君實,一字正南,終南山阿姑泉歡樂穀人。這絲毫也不奇怪,驅鬼避邪除惡揚善,求安穩、求幸福的民族心理,加民族智慧造就一個完美的鐘馗是順理成章的。

產生於宮廷的鐘馗形象,傳到民間以後,被迅速民俗化。因為老百姓需要做的事情更多、更瑣碎,賦予鍾馗的職能也就越多。除了驅鬼避邪以外,去除了壞的;還想來點好的用鍾馗來祈福迎祥。孩子學習不好掛張鍾馗手裡拿支筆,本來是文曲星的事也挪給鍾馗幹了。肚子疼畫幅鍾馗貼著一塊膏藥,拉不出屎來掛張《鍾馗出恭圖》鍾進士正催著小鬼要紙,證明拉得痛快……

鍾馗的行頭:破帽、藍衫、破靴,早就定了。打個破傘,提盞破燈。原來鍾馗不用好玩意兒,什麼破使什麼。反映了人們對便宜的企盼。

驅鬼拿個劍,手撕嘴嚼,寢其皮、刳其眼、食其肉,吃到肚裡也就罷了。避邪就把已有的傳統與鍾馗結合起來了,鍾馗自然是來者不拒給什麼就用什麼。民間的五瑞:菖蒲、艾草、石榴花、蒜頭和龍船花。菖蒲五瑞之首,葉子跟劍似的,又叫蒲劍、水劍和鍾馗畫在一起以除不祥斬千種邪惡;艾葉和鍾馗畫在一起以招百福;蒜和鍾馗畫在一起可以除治蟲毒;石榴花可以避戰亂。龍船花又叫百日紅,俗話說“人無千日好,花無百日紅。”用龍船花說明花有百日紅,自然人也就有千日好了。可以看出都是百姓的心思所想。對應官方爵位公、侯、伯、子、男的圭、璧、琮、璜、璋五瑞和鍾馗結合的則很少見。北方加桃枝、南方加榕枝用以強體。得了病大夫開了藥,把主藥和鍾馗畫到一起,以增加功效。未必管用先弄一個心理安慰,病自然去了三分。

用石榴花避戰亂,似乎不搭界。據菏澤人說,黃巢起義,烽火連天人們流離失所。一天黃巢看到一位婦人,背著一個大孩子,卻讓小孩子深一腳淺一腳地在地上走。黃巢誤以為大孩子是親生的,小孩子是妾生的,很生氣上前質問。婦人回答,小孩子是親生的,大孩子是叔叔家的,叔叔一家在戰亂中都死了,只留下了這個孩子,所以背著大孩子走,讓自己的孩子跟在地上。黃巢大為感動,因正值五月石榴花盛開的時節,遂叫婦人在門前插上石榴花,並傳令全軍見有插石榴花的人家不得侵害。婦人回去告訴了村里人,事情很快傳開了,家家戶戶插上了石榴花。百姓怕戰亂甚於怕瘟疫,所以不但把石榴與鍾馗畫在了一起,還把鍾馗封為五月石榴花神。

家裡經商的把鍾馗和貔貅畫在一起喻只進不出。有男孩畫龍,有女孩畫鳳,要鎮宅畫個鐘馗賞玉龜,求善畫鍾馗與麒麟。畫鍾馗手拿如意喻順利;畫鍾馗擊磬喻吉慶;畫鍾馗飲酒取長久之意;畫鍾馗獻桃喻長壽。畫鍾馗與蝙蝠有祈福的意思,但為了符合鍾馗的性格,畫鍾馗用劍斬蝙蝠,不是要殺蝙蝠,而是要取恨福來遲的意思,讓幸福早點來。把鍾馗和民俗結合起來很容易,舉鍾馗與蜘蛛為例:蜘蛛不屬於昆蟲是蟎的一種,所以有八條腿,口器連胸,胸連八腿,下邊一個大肚子,酷似一個“喜”字。在民俗圖案中蜘蛛就代表“喜”,有人直呼為喜蛛。畫鍾馗大眼盯著蜘蛛,是有喜事發生,叫做“喜在眼前”;一根蛛絲掛著蜘蛛,懸在鍾馗眼前,叫做“喜從天降”;鍾馗用蛛絲吊著一隻蜘蛛,放到另一隻蜘蛛上,叫做“喜上加喜”;鍾馗指著地上的蜘蛛,喚小鬼來看,叫做“歡天喜地”;有的乾脆把鍾馗畫成媒人,有鍾馗作媒,看誰還敢變心,變了心做鬼也不會放過你!再在角上畫一隻蜘蛛踞在網中,作為鍾馗的背景,蜘蛛是喜,蜘蛛在房子的梁椽上結網是常有的事,舊時椽字是一個木字加一個緣字,“梁椽”與“良緣”諧音,叫做“鍾馗作媒喜結良緣”;

除去這些鍾馗的配物以外,還有一些與鍾馗同時出場的人物,構成一定的故事情景。一個是鍾馗的老媽;一個妹妹鍾秀;一個是鍾馗的學友,最後做了鍾馗的妹夫杜平。另外就是一群小鬼,打燈的、撐傘的、抬驕的……趴在地上的是地上爬,摔個仰面朝天的是泥里滾,舉著梯子的是一步登天……鍾馗的司職是陰司判官,俗鬼判、判子。在鍾馗故事中,山東臨清民舞表現的“五鬼鬧判”最為出名,有很多“判子會”是民間的社火節目。“五鬼鬧判”的節目南通也有,五鬼各司琴、棋、書、畫和傘。故事裡有很多膾炙人口的諧語。五鬼鬧作一塊說判官有私。判官喝道:我有私,我這管筆可是容私的?侍筆鬼一把奪了,說道:鐵筆無私,你這蜘蛛須兒扎的筆,牙齒縫裡都是私(絲),敢說的個不容私?判官看見搶去了筆,心上越發吃惱,喝聲道:又還胡說哩!我有私,我這個簿可是個容私的?五個鬼齊齊地走上前去,照手一搶,把本簿搶將下來,說道:甚么簿無私,你這繭紙兒釘的簿,一肚子都是私絲!看來鍾馗那裡還有個監督機制。這就是在鍾馗畫中經常出現的五鬼張元伯、劉元達、趙公明、鍾士貴和史文業。表現形式各種各樣,出行、夜巡、斬妖、啖鬼,飲酒、醉臥,插花、理妝、對鏡,移居、清談、嫁妹……不一而足。

今將歷代名畫從吳道子鍾馗像開始,到建國初止,選取鍾馗像一百幅,利用晌拓法進行提線處理,旨在挖掘驅惡揚善除惡務盡的鐘馗文化。由於水平時間所限必有不妥之處,望讀者不吝賜教。《百美圖》

這本《百美圖》是吳友如畫寶中最精典的部分之一。《百美圖》是以

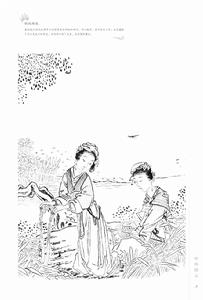

西施和鄭旦

西施和鄭旦吳友如(1840~1894)江蘇元和人。初名嘉猷,別名署猷。從小在蘇州閶門內西街雲藍閣裱畫店當學徒。這爿裱畫店除了裝裱以外,還兼賣畫,吳友如有機會接觸大量的畫作。吳友如在這樣藝術氛圍中,憑藉著悟性也動筆臨摹,後經畫師張志瀛指點,繪畫工夫尤其是仕女人物畫技法大有長進,被人讚譽有仇英之風。1860年6月,太平軍攻打蘇州,吳友如隨祖父躲到上海避難以賣畫為生。1884年受聘於《點石齋畫報》,名聲日重。1885年曾國荃曾發函請吳友如到南京作《金陵功臣戰績圖》。1890年創辦《飛影閣畫報》,1893年5月,《飛影閣畫報》出到一百期時,轉讓給了畫友周慕橋。吳友如則創辦半月刊《飛影閣畫冊》。只出了十期,吳友如就因病去世了。1908年文瑞樓匯集吳友如作品,印成《吳友如畫寶》流傳至今。

大家普遍認同的吳友如生平,與吳友如先生自己說的話有很大的出入。“余幼承先人餘蔭,玩偈無成。弱冠後遭‘赭寇’之亂,避難來滬,始習丹青,每觀名家真跡,輒為目熱心存,至廢寢食,探索久之,似有會悟,於是出而問世,藉以資生。”說自己沒來上海之前從來沒有畫過畫。避難到上海以後,才開始學習繪畫,廢寢忘食,似有所悟,於是畫畫成為自己謀生的手段。吳友如不是科班,未經名師,學得時間又不太長,就有那么大的成就,產生了那么大的影響。會使很多人不舒服,總得有個環境吧,裱畫店合適;總得有個師傅吧,張志瀛合適,不然怎么他們成了同事呢?再說他是《點石齋畫報》的主筆,也有把他說成是主編的。俱無實考,只是畫得好而已。套用魯迅先生的一句話,吳友如對他所熟悉的形象實在畫得很好。

吳友如在近代畫家中非常特殊,是一位依靠石版印刷技術出名的新聞圖畫大師。由於當時照像技術不普及,“畫報”真的是要用繪畫的手段來完成。機會成就了精於白描的吳友如,其中《古今百美圖》和《古今人物圖》成為眾多入門者的範本,很多大師級的畫者從中受益,至今為人們所看重。有人認為吳友如過於匠氣,從筆法到構圖基本是拿來主義,有些則明顯脫胎於臨摹,自己創作的東西太少,不夠一個大師。吳友如靠臨摹入門,成為畫匠後靠賣畫為生,到受聘於《申報》的畫刊《點石齋畫報》時,還只是一名普通畫工。因為受到讀者的歡迎而迅速竄紅,成為署名畫師。有了名望以後自創了畫報,仍委託《申報》發行。又創了畫冊還是委託《申報》發行。吳友如在世時紅了不到十年,即便在蘇州真的被讚譽有仇英之風,也只是讚譽並不紅。在上海20多年,頭十幾年不紅,說是賣畫為生,是進了《點石齋畫報》以後竄紅的。當時有一批新聞畫師,不是靠創作,而靠得是筆法熟,套子活,畫新聞要的是快。1884年大部分人不認識字,畫報很受歡迎,誰畫得容易看懂,好看,誰就是好畫家。廣大人民民眾喜聞樂見,說吳友如匠氣,不藝術,少創作又有什麼用呢?姑且說吳友如是新聞繪畫大師好了。

中國的人物畫起源可以上溯到新石器時期,歷經幾千年的發展,傳世之作不勝枚舉。仕女畫是中國人物畫的一個重要的組成部分,在發展過程中,其表現對象和形式隨著時間的進程不斷地擴展。中國第一幅仕女畫是出土於湖南長沙陳家大山楚的戰國時期的《夔鳳圖》,表現一名女子在夔鳳的引導下成仙的狀況。魏晉時期以古代賢婦和神話傳說中的仙女為主。如顧愷之的《女史箴圖》《洛神賦圖》。唐代則熱衷表現貴婦人,通過對納涼、理妝、簪花、游騎女子的描繪,還有一批女供養人的形象,向人們展現了當時上層婦女悠閒的生活場景。如周昉的《揮扇仕女圖》,張萱的《虢國夫人遊春圖》等。五代、宋、元時期,世俗、平民女子題材出現於畫家筆下開始多了起來。如王居正的《紡車圖》,王詵的《繡櫳曉鏡圖》等。明、清時期,戲劇小說、傳奇故事中的各色女子則成了畫者樂於創作的婦女形象,如《村婦圖》《瞎子說唱》等。仕女畫的表現範圍從聖賢貴婦、仙女等擴展到了各個階層、各種身份、各樣處境的女子。也就是在這個時期,產生了百美圖的形式。首先是畫一百名仕女在宮中的情景畫在同一長卷上,繼而是把歷代的知名婦女繪畫成卷,或集冊。到吳友如的時候,百美圖的形式已經完全成熟,經過數百年的人物篩選,人物形象的提煉,在配以簡短的圖注、短詩。吳友如的《百美圖》在各種《百美圖》絕對是上品。

畫中女性容顏美麗,儀態優雅、服飾得體,一直為人所稱道,一個個女性生活的場景,也成為後人研究歷史的史料。需要指出的是其中的人物的服飾和人物所處的場景,與其主人公所處的歷史時間段並不相符,基本是明、清時期的服飾和環境。

在仕女畫的題材逐漸平民化、世俗化的過程中,仕女畫的畫家們的審美標準也因時代的不同而表現出了不同的審美意識,各個時代的畫家都按照自己心中“美”的理想,塑造美好的女性形象,他們對美女的理解創作美女,吳友如又是一位極擅長模寫的大家,反倒使後人看到了“美女”的不同範本,同時影射著美女的演變歷史,比如楚人以瘦為美,唐人以胖為美。由此看來這些吳友如的這本畫作,可以說是薈萃了歷代美女的圖片像,沉澱了歷代的審美觀念。由此《百美圖》的人物和故事是可歌可泣的。

圖冊中仕女畫所表現的人物生活離儘管已經離我們很遙遠,但看到這些畫作,再通過注文的解釋,我們就能貼近她們的生活,體會她們的情感。如果換一個角度看,《百美圖》所反映的仕女生活。中國古代婦女基本處於從屬地位,受著政權、族權、父權、夫權的多重壓迫,還受著舊道德、舊觀念、舊習慣和舊文化的束縛。“女以悅己者榮”楚王好細腰國人多餓死,美與不美主要反映的是男人的審美觀,但即使在那樣的環境中,還是產生了《百美圖》畫冊中的這些奇女子。她們表現出來的智慧、才華和勇氣,雖歷經千百年的磨礪卻光彩猶存。由此《百美圖》的人物和故事是可歌可泣的。

典故卷

《雅風集》是以歷代典故的繪畫名作為藍本,利用晌拓法進行提線處理,

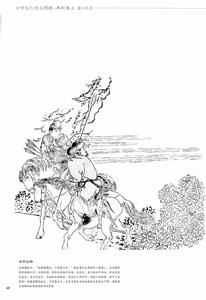

東方朔盜仙桃

東方朔盜仙桃典故即典制和掌故。

掌故原指舊制、舊例,後多指關於歷史人物、典章制度等的故實或傳說。典故中的“典”是典籍的意思,典故也可解釋成典籍中的故事和詞語。典故一詞,出現在《後漢書·東平憲王蒼傳》中,如“親屈至尊,降禮下臣,每賜宴見,輒興席改容,中宮親拜,事過典故”。

《山海經載》:“天地渾沌如雞子,盤古生其中。萬八千歲,天地開闢。陽清為天,陰濁為地。盤古在其中,一日九變。神於天,聖於地。天日高一丈,地日厚一丈,盤古日長一丈,如此萬八千歲。天數極高,地數極深,盤古極長。後乃有三皇。數起於一,立於三,成於五,盛於七,處於九,故天去地九萬里。”從這則盤古開天闢地的傳說開始,至今幾千年來,到底發生過多少故事,沒人能夠說得明白。《尚書序》:“古者伏羲氏之王天下也,始畫八卦,造書契,以代結繩之政,由是文籍生焉。伏羲、神農、黃帝之書,謂之《三墳》,言大道也。少昊、顓頊、高辛、唐虞之書,謂之《五典》,言常道也。至於夏、商、周之書,雖設教不倫,雅誥奧義,其歸一揆。是故歷代寶之,以為大訓。八卦之說,謂之《八索》,求其義也。九州之志,謂之《九丘》。丘,聚也。言九州所有,土地所生,風氣所宜,皆聚此書也。《春秋左氏傳》曰:‘楚左史倚相,能讀《三墳》《五典》《八索》《九丘》。’即謂上世帝王遺書也。先君孔子,生於周末,睹史籍之煩文,懼覽之者不一,遂乃定禮樂、明舊章,刪《詩》為三百篇,約史籍而修《春秋》。”“昔秦皇漢武略輸文采,唐宗宋主稍遜風騷,一代天驕成吉思汗只識彎弓射大雕。”確實是“俱往矣”。

大部分典故隨著歲月的流逝而煙消雲散了。《韓非子》中有“心不在馬”的典故,是說:趙襄主向王於期學馭術,不久與於期比賽,換了三次馬都落在於期之後。襄主說:“先生教我馭術,沒有教盡吧?”於期答:“馭術已盡,使用有錯而已。凡馭駕,貴在馬體安於車,人心調於馬,才可以加速致遠。您落後則欲追上臣,領先則恐被臣追上。賽車非先則後,而您領先落後心都在臣身上,又何以調於馬?此君為何落後也。”本來也是個好典故,無奈《禮記》中的一句“心不在焉”就使得極富哲理的“心不在馬”湮沒於書海之中了。即便是“心不在焉”本身也變得與本義完全不同了。《禮記·大學》原文曰:“所謂修身在正其心者,身有所忿懥,則不得其正;有所恐懼,則不得其正;有所好樂,則不得其正;有所憂患,則不得其正。心不在焉,視而不見,聽而不聞,食而不知其味。此謂修身在正其心。”本義是說:修身在於正心,身有忿恨、恐懼、好樂、憂患則不能正心。只有心不在焉,視而不見,聽而不聞,食不知味,這樣修身才能正其心。如此看來,現在的“心不在焉”已與原始本義南轅北轍了。

歷代畫家以繪畫的形式反映典故,但由於畫家對歷史事件的理解不同,美學修養不同……所以同一典故,即使用同一的繪畫形式表達,也會有不同的體現方式,因而出現主題相同的不同畫作。在特定的歷史條件下,一些文人出仕後,仍以繪畫作為雅趣,創作了一批內容與形式相統一的畫作,被稱為文人畫。有人認為文人畫是題材繪畫中造詣最高的。眾多畫匠不識字,或者識字不多,往往靠耳濡目染、道聽途說,憑理解用炭條在宣紙上形成草圖,經定稿再用毛筆勾畫。好畫一經脫稿又引得許多後人臨摹、修改……於是產生了一個典故有眾多派生故事的現象。

有很多傳說混入歷史,典故久經歲月會因流傳而演變。即使是近代發生的事情,也會由於各種原因,甚至個人恩怨,錯亂不堪,與史實不符。由於文過飾非、偷梁換柱、移花接木的篡改,在許多歷史典故中,一些狗熊成了英雄,一些英雄成了狗熊。清末的劉步蟾,字子香,福建侯官人。留英三年,“成績冠諸生”。與林泰曾合撰《西洋兵船炮台操法大略》,參與起草《北洋海軍章程》,海軍規則“多出其手”。主張按年添購鐵甲艦,“以防不虞”,如不備,“一旦僨事,咎將誰屬?”光緒二十年,甲午戰爭爆發。八月十八日,黃海海戰,劉步蟾指揮定遠艦英勇作戰“不稍退避”,重創日旗艦松島號。二十一年元月十一日,定遠艦因傷擱淺被迫充作“炮台”。後因局勢惡化,恐定遠艦落入敵手,十六日丁汝昌下令,將定遠艦炸散。當夜,劉步蟾自殺,履行了“苟喪艦,必自裁”的誓言。劉步蟾是對中國早期海軍的建立做出過傑出貢獻的愛國將領。英國人泰萊在甲午戰爭時任定遠艦副管駕,因提議購置智利巡洋快船、謀職總教習、繼任提督等,均因劉步蟾力阻未果。泰萊大憤,晚年著在華回憶錄時,說了很多對劉步蟾的不實之詞,被一些歷史學家收錄,偏偏又被1962年拍攝的《甲午風雲》電影所採用。於是相隔不到70年,愛國將領劉步蟾在電影中變成了賣國賊。

1905年科舉制度廢止,1919年“五四”運動,自此中國進入了新文化的新紀元。隨著新文化運動的發展,白話文一夜春風,“之乎者也”溜之大吉,大眾文學勃然興起,文言文被揚棄,眾多典故也隨之沉寂。只余小部分典故在成語和詩歌中活著,還有一些則零散地存在於教課書的文言文課文當中,可以說鮮活著的只是中華典故的滄海一粟。舊文化被新文化替代是歷史的必然,但是其中的精華必然被新文化所吸收,然而革命如疾風驟雨迅雷不及掩耳,一百年來“先器識而後文藝”,確實沒有大段的社會時間挖掘這塊寶藏。我們今天以中華文化傳承圖譜的形式所能再現的典故,仍然是典故大海里的一滴水,匯細流以成大海,如果器物能成為典故的圖譜載體,則更加有利於典故的復甦和傳播。

本書儘可能地在歷史籍冊中發掘典故的淵源,記入籍冊的雖然未必真實,但較之流散於口頭的,要有譜得多。顯而易見的是,不可能用圖譜類圖書去偽存真地更正歷史,所以以圖為主,圖注儘可能地去粗取精,儘量簡練。《籟松聽竹》

人類在與自然的和諧中完善著自身,演繹了數百萬年的人類進化

衛懿公嗜鶴圖

衛懿公嗜鶴圖中國有那么長的歷史,每一個中國人都引以為榮,但真要知史則很不容易,可以說知而不懂都是難以做到的。難知不懂不只是因為史料浩如煙海,更主要的是舊有的文化體系已經被埋葬了。近百年來,隨著白話文的普及,絕大多數人已經讀不懂文言文了。但是5000年的中華史絕大部分是用文言文寫成的,寶貴的中華典故的絕大部分也隱身在晦澀的古語之中。現代教育體制與舊文化基本沒有交集,即便有,也只是象徵意義上的聯繫。雖然用的還是漢字,但漢字不是語言,只是符號。從構詞到成句再到文章。現代語言和我們的歷史書面語言之間,形成了一條難以逾越的鴻溝,造成了現代漢語和古代文化的距離,我們需要在這條鴻溝上造幾座橋,使當代的我們能方便地探究我們的歷史。我們繪著、匯集的這套《中華文化傳承圖譜》就是在我們和我們的歷史之間建立的橋樑之一。典故卷和人物卷則是這座橋的主要構件。

我們以繪著和匯集的方式出版《中華文化傳承圖譜》系列叢書,從多視角介紹古代繪畫藝術,尤其是寓含在古代繪畫中的人文內容。本書為典故卷的卷二,採用晌拓的方法對含有人文事件的古典名畫進行提線重繪,以古代關於典故的圖卷為藍本,繪著集成典故卷,除了選定藍本以外,再以圖注的形式,逐圖配上文字說明。中國有五千年的文明史,有豐富的人文內容,典故多如牛毛,但是反映典故圖真的不多;好的典故圖更是鳳毛麟角。究其原因有文化的人未必會畫畫,會畫畫的人未必有文化,又會畫畫又有文化的人又多鍾情于山水畫,還有一批好畫花鳥畫的人,畫人物的人少得不得了。古人認為畫人不雅,直到明清人物畫多起來了,但是年畫人、戲人圖又占了很大的比例。即使是在這種文化占主導的情況下,還是有不少畫人物的驚世之作,只是相對於千百年來發生的人文事件來說,只是相對於天文數字的山水畫、花鳥畫和吉祥圖來說,中國的典故畫是太少了,也太珍貴了。再加上,那些優秀畫作離我們所處的年代越來越久遠,隨著時間的推移,紙張氧化,風化殘損,如果再不做提線工作就來不及了。雖然這不是一件容易的事情,但我們還是要著手做這項艱苦的工作。在做這件工作的過程中,我獲得了意外的收穫,感覺仿佛進入了時光逆轉的隧道,與古代的傑出畫家及畫中人物做了一次愉悅的會晤,豐富了自己的歷史知識,繪畫技巧也得到了相應的提高。

中國人物畫成熟於戰國時期,其中的典故畫,經歷了畫像石階段的線與面分離,經歷了尺山、寸樹、豆粒人階段人與物的比例,經歷了曹衣出水以線定形,又經歷了吳帶臨風人衣分離,經歷了梁楷的減筆,又經歷了刻本的粉稿的修整……2000多年的鍛造,拋開著色不談,單就線描而言,這已經是一個偉大的事業。留下了許多值得珍惜的作品。在選擇拓繪的過程中,本卷不論畫派、技法、年代、名氣,側重於選取有典故傳說、賢人逸聞、文化故事、詩詞意境的作品。這些題材蘊含了眾多的文化元素:三皇五帝禪讓帝位,許由巢父避利祿於深山,莊周惠施的哲辯,孔孟儒風,巾幗不讓鬚眉……這些人文典故,回首已成千年往事,品顧起來卻還有讓人神往心隨的魅力。

我們的工作是挖掘圖卷中的文化元素,使文化圖形化,使之更直觀,更便於展示,更容易與實物載體相結合。讓今人從另一個途徑接近古代文明,較為容易地貼近古代的文化。這會有助於今人確立信心:我們的祖先創造了燦爛的古代文明,我們也應該而且能夠創造領先的現代文明。

此畫冊我們沒有採用重印原畫的方式,我們採用了白描人物的畫法,白描是中國特有的表現形體的美術方法。這種方法最費時、費力,但是唯一能使古圖的輪廓線清晰,結構線明確的方法,適合工藝美術、陶瓷製造、廣告業以及各類設計人員使用。在篩選的過程中,我們感覺古畫中反映人文典故的作品較少,與之相對應的是,在工藝品、陶瓷、紡織品等的圖案中,人物的圖案也是非常少的。這倒不是認為反映人物不雅,而是人物畫確實也難表現一些。最難表現的是最熟悉的事,山水花鳥較花紋難表現,人比鬼難表現,結果花邊、花紋、圖紋盛行,有典故的人物畫就嫌少了,看似追求“唯美”主義,實際是可以拿來就用的典故的圖案素材太少了,所以我們對有文化典故的人物圖本進行提線處理,再配上儘量簡潔的注文,算是為工藝美術行業做些輔助性的工作吧,也給其他需要的人提供一些工作學習的方便。

在摹畫時往往會遇到原畫缺損、筆畫不清、後人刪改等現象,我們在忠於原作的基礎上,進行了一些迫不得已的增改,其中有創作的成分,目的只是為了給人以完整的感覺。也許有人會認為不補似乎更好一些,但是我們認為如果現在不做增補的工作,後人補起來會更難,甚至於無法再補。況且我們只是在自己的晌拓本上補畫,這並無損於原畫。

還有人對晌拓有偏見,認為過於古板。實際上晌拓是大師的搖籃,好的晌拓本與原作是等值的。古畫在印刷術出來之前,流傳主要靠的就是臨拓。傳世的《女史箴圖》《列女仁智圖》《洛神賦圖》都是古拓本。晌拓不單是一種藝術技法,而且是一種修養:先是坐得住,再是靜得下來,一筆不苟沒有什麼,筆筆不苟何其難也。能坐得下來,能靜下心,能定得住神,能畫得下去,能氣定神閒地一筆一筆地畫完一張畫,對於當今這樣的快節奏而言,不是一種修養嗎?無論老人養性求高壽,壯年偷得人生半日閒,還是兒童練筆,我們的這套圖譜都算得上不錯的底本。

中國人使了好幾千年的毛筆,硬筆剛使了一百年左右;生紙使了上千年,熟紙也剛使了兩百年左右。但是大多數中國人確實已經使不好毛筆,用不好生紙了。把幾千年積累下來的成熟技法,輕易扔掉是非常可惜的。雖然硬筆熟紙更便捷,更利於文化的傳播,更適合中國走上與世界共同進步的道路。但是作為一種技法,作為一種藝術,毛筆生紙還是大有用武之地的,退出了實用傳播手段,而在藝術領域保持美妙的青春。不是要求所有人都要使用毛筆,但作為中國人,應該能夠欣賞書法和中國畫,特別是要能夠欣賞白描,因為這是中國對世界藝術的偉大貢獻。需要說明的是,本書不是一本純美術的書,是普及中華傳統文化的一本圖譜,在普及文化的同時,如果能引起人們對白描的興趣,本書的目的也就達到了。

本書基本按事件發生的年代進行排序,兼顧專題集中的冊頁,如《隱居十六觀》是陳洪綬先生在杭州時創作的,內容反映跨越上千年的名士隱居逸事,題材聯貫,又是同一作者,所以把十六幅圖連排。還有一些人文事件沒有年代,就集中排在最後。

這套書採用了大8開本,在一定程度上,對銷售量有所影響。因為大了難帶、難存、難讀……有一堆的不方便,特別是少年兒童捧起來更費勁,改成16開的可以省一半成本,銷得也會好得多。但是讀者就會看不清細節,使用起來不方便;少年兒童角膜軟睫狀體會很容易地把眼球壓長,看小東西不費勁,但長此以往就會形成近視。所以應該提倡小孩看大書,和孩子的視力比較起來,捧起來費勁就微不足到了。在提倡小孩看大書沒有形成氣候以前,我們還是選擇了承擔滯銷的風險。《古今風流》

這本《古今風流》選自於《吳友如畫寶》。內容涉及典故數十個,儘管有

回看射鵰處

回看射鵰處吳友如(1840~1894)江蘇元和人。初名嘉猷,別名署猷。從小在蘇州閶門內西街雲藍閣裱畫店當學徒。這爿裱畫店除了裝裱以外,還兼賣畫,吳友如有機會接觸大量的畫作。吳友如在這樣藝術氛圍中,憑藉著悟性也動筆臨摹,後經畫師張志瀛指點,繪畫工夫尤其是仕女人物畫技法大有長進,被人讚譽有仇英之風。1860年6月,太平軍李秀成攻打蘇州,吳友如隨祖父躲到上海避難以賣畫為生。1884年受聘於《點石齋畫報》,名聲日重。1885年曾國荃曾發函請吳友如到南京作《金陵功臣戰績圖》。自此“索畫者紛集,幾於日不暇給,故設飛影閣畫報,藉以呈正,以酬知已”。1890年創辦《飛影閣畫報》,1893年5月,《飛影閣畫報》出到一百期時,轉讓給了畫友周慕橋。吳友如則創辦半月刊《飛影閣畫冊》。只出了十期,吳友如突然因病去世了。1908年文瑞樓匯集吳友如作品,印成《吳友如畫寶》流傳至今。

大家普遍認同的吳友如生平,與吳友如先生自己說的話有很大的出入。“余幼承先人餘蔭,玩偈無成。弱冠後遭‘赭寇’之亂,避難來滬,始習丹青,每觀名家真跡,輒為目熱心存,至廢寢食,探索久之,似有會悟,於是出而問世,藉以資生。”說自己沒來上海之前從來沒有畫過畫。避難到上海以後,才開始學習繪畫,廢寢忘食,似有所悟,於是畫畫成為自己謀生的手段。吳友如不是科班,未經名師,學得時間又不太長,就有那么大的成就,產生了那么大的影響。會使很多人不舒服,總得有個環境吧,裱畫店合適;總得有個師傅吧,張志瀛合適,不然怎么他們成了同事呢?再說他是《點石齋畫報》的主筆,也有把他說成是主編的。俱無實據可考,只是畫得好而已。套用魯迅先生的一句話,吳友如對他所熟悉的形象實在畫得很好。

吳友如在近代畫家中非常特殊,是一位依靠石版印刷技術出名的新聞圖畫大師。由於當時照像技術不普及,“畫報”真的是要用繪畫的手段來完成。機會成就了精於白描的吳友如,其中《古今百美圖》和《古今人物圖》成為眾多入門者的範本,很多大師級的畫者從中受益,至今為人們所看重。有人認為吳友如過於匠氣,從筆法到構圖基本是拿來主義,有些則明顯脫胎於臨摹,自己創作的東西太少,不夠一個大師。吳友如靠臨摹入門,成為畫匠後靠賣畫為生,到受聘於《申報》的畫刊《點石齋畫報》時,還只是一名普通畫工。因為受到讀者的歡迎而迅速竄紅,成為署名畫師。有了名望以後自創了畫報,仍委託《申報》發行。又創了畫冊還是委託《申報》發行。吳友如在世時紅了不到十年,即便在蘇州真的被讚譽有仇英之風,也只是讚譽並不紅。在上海20多年,頭十幾年不紅,說是賣畫為生,是進了《點石齋畫報》以後竄紅的。當時有一批新聞畫師,不是靠創作,而靠得是筆法熟,套子活,畫新聞要的是快。1884年大部分人不認識字,畫報很受歡迎,誰畫得容易看懂,好看,誰就是好畫家。廣大人民民眾喜聞樂見,說吳友如匠氣,不藝術,少創作又有什麼用呢?姑且說吳友如是新聞繪畫大師好了。

在《吳友如畫寶》中,《古今人物圖》是畫得最具有藝術水準的。1860年照相製版用於出版印刷業,能更精確地複製原作,新式石印機器照印各式書畫。《申報》的英國老闆梅傑,又增加了《點石齋畫報》作為《申報》的副刊,主要繪印時事新聞,因為填補了中國時事沒有畫報的空白;提供茶餘飯後,展卷玩賞的資料;又有大量不認字的客群“天下容有不能讀日報之人,天下無有不喜閱畫報之人”;所以《點石齋畫報》迅速脫銷。當明自由畫者在上海有三百人之多,《點石齋畫報》不缺畫手。另外還具有海外關係,畫一些西洋新鮮事物。所以《點石齋畫報》非常成功。可以說吳友如在《點石齋畫報》的畫師里,應該算是好手,但是他自己的《飛影閣畫報》則不容易獲得大的成功。搞新聞畫,吳友如不具備《點石齋畫報》那樣以《申報》為依託的優厚條件;也不具備《點石齋畫報》那樣眾多的畫手。只能畫故事畫在圖解性的文藝領域占一席之地,即便如此也僅僅維持了100期。吳友如又退回到針對繪畫愛好者和欣賞者,轉向純藝術方面,賣了畫報轉出畫冊。吳友如不得不在《飛影閣畫冊》的創刊辭中說:“蒙閱報諸君惠函,以謂畫新聞,如應試詩文,雖極端揣摩,終嫌時尚,似難流傳。如繪冊頁,如名家著作,別開生面,獨運精思,可資啟迪。何不改弦易轍,棄短用長,以副同人之企望耶!”吳友如把出版畫冊說成是棄短用長,並且畫冊僅出了十期,是吳友如創業的最後一搏,在吳友如留下來的5000幅作品中,《古今人物圖》和《古今百美圖》是畫得最好的200幅,是毫無疑問的。只是在選《古今人物圖》時,僅選出了67幅,其餘用12花神和童子戲圖來湊數,本次出版保留了原格局。還有三幅原圖失題,私度題義進行了配文,也不知妥不妥。

古今人物圖自古就有,畫能臣武將,圖神話故事歷朝歷代從沒有間斷過。從史集雜記民間故事中,選情節扣人心弦的合成典故,做成各種文藝形式,繪成年畫達到育人彰德的目的。像吳友如這樣畫成普及讀本,又配上文字的也不在少數。吳友如在封建社會的末期,封建的意識形態已經動搖了,但封建正統的思想的殘留,現代人利用這些圖案時,要有自己的認識。有位哲人說了這樣的明言:以銅為鑑可以正衣冠,以人為鑑可以明得失,以史為鑑可以知更替。從盤古開天的傳說,到夏朝中國進入王朝更替的歷史。5000多年,在這片土地上演出了多少滄桑變化社會的活劇。杜牧說:“秦人不暇自哀而後人哀之,後人哀之而不鑒之,亦使後人復哀後人也。”偉大的秦帝國只存續了15年就滅亡了,秦人無暇自我惋惜,秦以後的人為之惋惜;而後人在為秦惋惜的同時,如果不以秦為鑑的話,也會使他以後的人重新為他惋惜。“歷史的經驗值得注意,要經常講,反覆講。只給少數人講不行,要使廣大人民民眾都知道。”在中國的歷史上,有令人矚目的太平盛世,也有危在旦夕之時,從古至今無論何時,總會湧現出一批又一批的古今人物,作為中華民族的脊樑,承擔起歷史的責任。然而未必有人為其造像,很多繪畫者有尚閒、尚隱、尚酒、尚茶……的僻好,所以隱逸者、飲者留像者並不在少數。吳友如也不例外在這本畫作中,畫了很多閒人逸士,估且算作文化的多元性吧。我們的宗旨是在傳統文化中挖掘積極向上的人文題材,但是傳統文化中仁、義、禮、智、信和忠、孝、節、悌以及宿命論思想,英雄史觀滲透到圖文中難以撥離,也確有“黃鐘毀棄,瓦釜雷鳴。讒人高張,賢士無名。”兩千年來的獨尊儒術也限制了百家爭鳴、百花齊放的文化藝術表現,中國是歷史的中國。魯迅先生轉引司馬遷在《史記》中的話“因民之欲,西向為百姓請命,則天下風走而回響矣,孰敢不聽!”說:“我們從古以來,就有埋頭苦幹的人,有拚命硬幹的人,有為民請命的人,有捨身求法的人……雖是等於為帝王將相作家譜的所謂‘正史’,也往往掩不住他們的光耀,這就是中國的脊樑。”

我們現在有清版善本《吳友如畫寶》,具備了重出整套書的條件,但《吳友如畫寶》已被多家出版社出版發行過,所以本次只把最值得放大出版的《古今人物圖》和《古今百美圖》兩冊,收入《中華文化傳承圖譜》的系列叢書。《古今人物圖》雖然叫人物圖,實際上更符合《中華文化傳承圖譜》的系列叢書的典故卷系列,所以排成典故卷三。《百壽圖》

這本書依歷代人物,用晌拓法繪錄了一百位壽星,大多數是真人真事,也免不了帶有傳說的色彩,儘可能簡

百壽圖封面

百壽圖封面