簡介

郪江古鎮

郪江古鎮郪江是三台文化的發祥地,境內有戰國時代郪王城和傳說的郪王墓,遍及全鎮的漢代至兩晉時期的崖墓群為全國重點文物保護單位,唐宋時代摩崖造像,明清時期的古建築民、街道、寺廟和石橋,它們淋漓盡致地反映了郪江的悠久歷史和源遠流長的古代文化。境內有錦江與郪江交匯,山清水秀,與古樸典雅的古鎮互相呼應,是觀光、度假、旅遊休閒的絕佳境地。

進入老街要經過一株老榕樹,過郪江河去鄉里,也要經過一株老榕樹,這是四川民居的一種特色。大凡選擇造房或修建橋樑,均要植上幾株榕樹,民間稱作黃桷樹,既保持水土,又提供陰涼。郪江古鎮有一大特色,就是遍地都可以看到百年的老榕樹,最有特點的就是“波平浪靜”廟子前的兩棵,據說那兩棵樹是同時種下的,為了美觀,種樹的人在兩棵數的周圍用石頭砌了一圈矮牆,經過近百年的生長,現在它們一棵是“樹包石”一棵卻是“石包樹”,讓游者看後不得不感嘆大自然造物之神奇。在古街的街尾有一處名為“合歡樹”的景點,起初聞其名的時候不解其義,見後才知道原來是兩棵古樹長成了一棵樹。當地的百姓認為樹也是通人性的,說它們也有感情,還編出了好多浪漫的愛情故事。

從郪江老街的一條小巷去往河邊,過橋往右是一條古官道,坑坑窪窪的石階,參差的山石和茂盛的林木。我相信這條道曾是“古郪道”的一段,是連線川中、川東的咽喉。古郪道是成都官道上的三台、中江段,整個成都官道有1360公里,連線射洪、萬縣等地,為石板鋪成,路寬1~1.5米,可過輿轎,馱馬,在今天的三台縣觀橋鎮方井鄉至魯班鎮仍存有幾十華里長的“古郪道”,這處地方是今天進出郪江的必經之路,有興趣完全可以停車訪古。這條古老的石板路上,除了通達南北,還與許多重大歷史事件相關,最為老百姓熟知的是三國故事了。東漢建安十九年(214年),蜀漢丞相諸葛亮奉蜀主劉備之命前往各地分定州界,從古郪道到了郪縣,即今日的郪江古鎮,郪人宰牛烹羊,舉杯歡迎,在青山綠水間展開了一幅軍民共歡、官民同樂的歡騰畫卷,那場景雖已隨風而逝,但卻留在老百姓的傳聞中,那段歷史也造就了現今仍在使用的一處地名——會軍堂山(在今中江縣境內)。

歷史

郪江古鎮

郪江古鎮郪江古鎮位於三台縣南部,沿公路北距三台縣城潼川鎮45公里全鎮幅員面積為25平

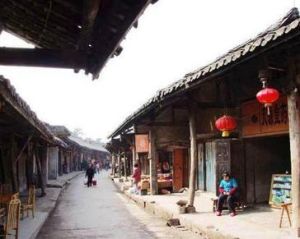

方公里,轄8個村,1個居委會,人口1.3萬,距古雲台觀僅2公里郪江鎮在春秋戰國時為諸侯國郪國王城所在地西漢高祖六年(公元前201年)以此地為治所設定郪縣,三國蜀漢設定東廣漢郡,亦以此地為治所郪江歷史悠久,文化積澱豐厚,現存有古街巷地祖廟王爺廟九龍橋錦江橋天台書院千佛寺摩崖造像和郪王城千子堡等尊貴文物遺存一九九二年郪江鎮已被列為四川省歷史文化名鎮。郪江是一座有2000多年歷史的古鎮。遠離了交通主幹道,也就遠離了繁華、喧嚷。地處僻靜山區的古剎更蕭然肅靜,此刻站在這裡我少了一分往日生活的紛擾,多了一分對生命的沉思。雲台觀每年農曆的三月初一、五月十八、六月十九,是趕廟會的日子,屆時四方八面的鄉親都將趕來朝會,那將是一幅生動的民俗風情畫。老街兩旁的房子都帶著木柱支撐起來的寬敞走廊,街有多長廊有多長,像江南的小鎮。走廊是老街重要的生活場景。平日,街坊鄰居在廊下吃飯、幹活、喝茶、擺龍門陣(聊天);趕集的日子,廊下擺起一個個小攤:菜市、肉市、小吃、百貨,成了人氣旺盛的市場。

郪江漢墓

先秦時期郭國王城所在地,現在以鎮為中心的河灣山巒間,遺留數以千計的崖墓,有點地方鱗次櫛比,密如蜂房。其中以金鐘山、泉水壩、紫金灣墓群最為集中,最富有特色。墓崖在時代

郪江古鎮

郪江古鎮郪江漢墓在歷史上多次被盜,但也出土了一些殘存的隨葬物品。陶製品中有較大量的墓磚,大小不一,裝飾有素麵磚和花紋畫像銘文磚。

遠古郪王國,蜀中寶庫珍。

群山藏漢墓,郪水伴郪城。

感嘆先賢智,謳歌斧藝精。

炎黃歷史厚,人類早文明。

九龍橋

離古鎮不遠處,有一座石橋,橫跨郪江河,連線綿陽三台和德陽中江兩縣。這是一座全部用石料製成的橋,長約50米,有九個橋墩,每個橋墩上有造型大膽精美的翻騰的龍。關於這座橋有個美麗的傳說,當時郪河由於水妖作怪,常年河水泛濫,人民來往兩岸很不方便,天庭知道了這是便派下九條祥龍降服這妖怪,從此郪河平靜,人民安居樂業,為了紀念這九條龍,便修建了這座橋並把他們的永遠刻在了這座橋上,九龍橋便由此得名。橋還在,這個美麗的故事也將永遠流傳。

雲台觀

雲台觀,距郪江古鎮二公里的巴蜀地區的第二大道教勝地。路邊的一座古牌坊告訴人們雲台觀到了,兩棵枝繁葉茂的古榕樹向遊人指明了上山的道路。這是一處在五十年代就被列為省級的文物保護單位。殿宇樓閣鱗次櫛比,古樹參天鬱鬱蔥蔥,詩文楹聯筆走龍蛇,紅沙條石砌就的登山小道蜿蜒曲折地出沒在山林間,一切似乎還在述說著昨日的鼎盛香火。這裡是古建築攝影的絕佳場地,始建於南宋,至明、清兩代仍在擴建。玄天宮、圈拱門、石華表、降魔殿、鐘鼓樓、十殿、涼亭、三皇觀、回龍閣等,綿延兩三里,氣勢宏偉,無不透露出,古代先人們的高超技能。

雲台觀又名佑聖觀,南宋開禧二年(1206年)道人趙肖庵入山,嘉定三年(1210年)建大殿三間,七年(1214年)取名佑聖觀。從宋曆元到明,因兵燹毀廢。從明永樂十一年(1413年)奉敕大建宮殿起到萬曆十九年(1519年),全觀重建殿堂13重。清代又多次擴建和培修,到清光緒十五年(1885年),雲台觀已成為四川第二道教名山,蜀中名觀。現存有三皇觀、回龍閣、長廊亭、券洞門十殿、城隍廟、天王殿、九間房、靈宮殿、振辰樓、鐘鼓樓、正殿等建築,綿延1公里,結構嚴謹,工藝精湛,殿內長年不結蜘蛛。現記憶體有明代萬曆十七年的銅鐘、銅鼎、匾對、雲台勝境墨稿,四十二年的《聖諭》和樂笏、尚方寶劍等。雲台觀風景秀美,有奇洞、泉眼、池塘、古墓等。小橋流水,古柏參天,百年以上老樹比比皆是。觀內香菸繚繞,稱“巍巍勝境類蓬萊”、“茅屋雲台天下無”。是僅次於青城山的四川省第二大道教名觀。

明清以來,觀內藏有大量文物,現有部分在觀內和縣文管所保存。雲台觀建築布局嚴謹完整錯落有致,規模宏大,巍峨壯觀,在翠柏濃蔭中,其殿堂亭廊綿延一公里。1981年5月公布為三台縣文物保護單位,同年編入《中國名勝辭典》,1992年9月又公布為四川省風景名勝區。

千古懸念玄秘雲台觀,雲台觀是四川省著名道觀,關於它的各種傳說,早在民間廣為流傳:

成都城北客運中心、荷花池車站、新南門車站、梁家巷車站、五桂橋汽車總站、茶店子汽車站、金沙車站均有車發往三台。再轉車前往郪江。