概述

邊際遞減效應

邊際遞減效應德國經濟學家戈森曾提出一個有關享樂的法則:同一享樂不斷重複,則其帶來的享受逐漸遞減。由此演變出經濟學中著名的“邊際效用遞減”規律。邊際是增量的意思。邊際效用就是每增加一單位消費所能增加的滿足。

心理學家用巧妙的實驗證明了這一點。心理物理學最核心的定律韋伯·費希納定理就設計這個問題。結果發現人們的判斷規律,不是與刺激強度直接關聯,而是與刺激變化的增量密切相關。例如,人們可以在安靜時中聽到針掉落在地上的聲音,但是在嘈雜的環境中,都難以聽到火車開過的聲音。

邊際效用遞減原理通俗的說法是:開始的時候,收益值很高,越到後來,收益值就越少。用數學語言表達:x是自變數,y是因變數,y隨x的變化而變化,隨著x值的增加,y的值在不斷減小。

隨著可變要素投入量的增加,可變要素投入量與固定要素投入量之間的比例在發生變化。在可變要素投入量增加的最初階段,相對於固定要素來說,可變要素投入過少,因此,隨著可變要素投入量的增加,其邊際產量遞增,當可變要素與固定要素的配合比例恰當時,邊際產量達到最大。如果再繼續增加可變要素投入量,由於其他要素的數量是固定的,可變要素就相對過多,於是邊際產量就必然遞減。隨著可變要素投入量的增加,可變要素投入量與固定要素投入量之間的比例在發生變化。在可變要素投入量增加的最初階段,相對於固定要素來說,可變要素投入過少,因此,隨著可變要素投入量的增加,其邊際產量遞增,當可變要素與固定要素的配合比例恰當時,邊際產量達到最大。如果再繼續增加可變要素投入量,由於其他要素的數量是固定的,可變要素就相對過多,於是邊際產量就必然遞減。

有人做過一個實驗,一個沒有鞋穿的人以外得到一雙鞋,讓他給這雙鞋子評分,不管它是否趕得上潮流,是否適合他,他都立刻給這雙雪中送炭的鞋子高分。接下來驚喜不斷,他有機會不斷地得到鞋子,但是他繼續給後來的鞋子評分時,分數缺越來越低。“下一雙鞋”帶給他的滿足感逐漸遞減,這就是邊際效用效應。這個效應提示我們:對物品價值的認識不是來源於物品本身,而是通過使自己的需求、欲望等得到的滿足程度來主觀地體驗的。消費或想用同樣的東西給我們帶來的滿足感和效用,隨著邊界的變化不斷變化,越到最好,效用就越小。

邊際效用

圖例

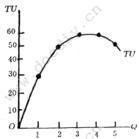

圖1

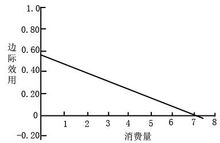

圖1圖1說明了邊際效用與消費量的關係。從總效用的變化率曲線可看出:隨著消費商品數量的增加,總效用是按遞減比率增加的。滿足消費者最後的那一單位商品效用叫做邊際效用。邊際效用也稱為總效用增量。商品的邊際效用隨商品數量的增加而逐漸減少,這種現象普遍存在於各商品之中,叫做邊際效用遞減規律。

綜述

圖1說明了邊際效用與消費量的關係。從圖上可以看到,開始時消費者對商品需要的強度很大,單位商品的邊際效用很高。隨著消費者需要強度的減弱,邊際效用遞減,一直減少到零,甚至出現負值。

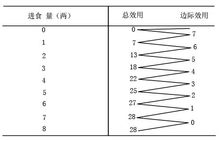

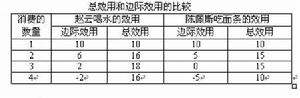

表2以進食為例說明了總效用、邊際效用與消費量之間的關係。從表中可以看到,隨進食量的增加總效用在遞增,而邊際效用卻在遞減。假設消費者的飯量是七兩,當進食量增至七兩時,總效用達到最大值,而邊際效用則降為零。如果再勉強吃飯,邊際效用會呈負值,總效用也會下降。

圖例解釋

為什麼會出現上述情形呢?可以作如下解釋。

表2以進食為例1.生理或心理的原因。商品量太多,而機體對其需要有限,所以消費量增加,產生滿足的反應遞減。

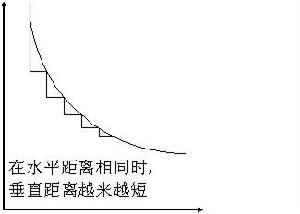

圖2

圖22.消費者可不必付出代價或努力便能獲得所需要的任意量的東西。在這種場合下,多一單位少一單位都無所謂。正如對供給無限的物品,如陽光、空氣等一樣,不必作出努力就能達到最大限度的總效用,它們的邊際效用也就等於零。

3.每一種商品對消費者都可能有若干用途。其中,有的用途最重要,有的次之,有的則更不重要。消費者可能把消費量的增加按重要性的順序分配給各種用途。比如,頭一個單位的消費量滿足最重要的,第二個單位滿足次重要的,依此類推。這樣,隨消費量的增加,相應的重要性就越來越小,反映在效用量上,也依次減少。

實現消費者均衡

在微觀經濟理論中,根據邊際效用遞減原理和總效用最大化建立起來的效用理論,把市場中的消費者描繪成“經濟人”或理性的決策者。經濟人被假定為在一系列約束條件下(如收入等)追求效用最大化的個體,而且被假定為是合乎理性的。也就是說,消費者在市場上的行為是理性的,他們知道自己的需要,也知道滿足需要的方法。然而,他們的收入是有限的,用有限的收入只能購買有限的商品。因此,消費者所要考慮的應該是在收入有限、商品價格不變的情況下,如何妥善地使用有限的收入來選擇購買商品,以便能使自己的需要得到最大限度的滿足,即達到效用最大化。如果達到了這個目的,實現了效用最大化,就是實現了消費者均衡。

實現消費者均衡原則

怎樣才能實現消費者均衡呢?其原則是,消費者必須將其全部收入用於購買自己所需要的商品,並且使購買的各種商品對其所產生的邊際效用與其所付的價格成比例,也就是要使他購買每種商品的最後一單位時,每單位貨幣的邊際效用相等,這就是等邊際原理。

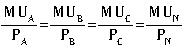

假如消費者的貨幣收入為R;他所需要的商品分別為A.B.C.…;各商品的邊際效用分別為MUA,MUB,MUc…;各商品的價格為PA,PB,PC…;各商品的購買量分別為QA,QB,QC,…。等邊際原理可以用下列公式表示:

邊際遞減效應

(1)

公式1

公式1PAQA+PBQB+PCQC+……+PNQN=R (2)

公式(1)表示,消費者必須使其手中的最後一塊錢,不論購買哪種商品,都能產生同樣的邊際效用。公式(2)表示消費者購買各種商品的支出應和其收入相等。不然的話,小於收入不能獲得最大的效用;大於收入支付不起,購買不能實現。所以要實現消費者均衡,其條件就是按照公式(1),讓用在購買任何一種商品上的最後一單位貨幣所獲得的邊際效用都相等。

效應啟示

邊際遞減效應

邊際遞減效應邊際效用遞減的現象是普遍存在的。在生產、生活、科學研究和社會管理中隨處可見。在生活中,比如談對象,當談第一個對象的時候,印象往往是最深刻的,談第二個對象印象就沒有第一個那么深刻,第三個沒有第二個深刻,一此類推。在這裡,感情的效應值隨著你所談朋友數量的增加而在減少,這就是人們為什麼對初戀那么難忘那么刻骨銘心的原因。儘管第一次談的對象,不一定是最合適也不一定是最完美的,但卻是最難忘的。因為第一次,感情難忘值是最高的。人們對身邊經常看到的一些事物常常會熟視無睹無動於衷。因為你看見它的次數多了,對它的注意力就減弱了,最後就目中無物,沒有一點印象了。這其實也是注意力在隨著在所見次數的增加而在衰減。

邊際遞減效應

邊際遞減效應在生產中,邊際效應遞減的例子也不少。在農田裡撒化肥可以增加農作物的產量,當你向一畝農田裡撒第一個100公斤化肥的時候,增加的產量最多,撒第二個100公斤化肥的時候,增加的產量就沒有第一個100公斤化肥增加的產量多,撒第三個100公斤化肥的時候增加的產量就更少甚至減產,也就是說,隨著所撒化肥的增加,增產效應越來越低。在科學研究中,如心理學,研究人的記憶規律,發現遺忘率是隨著人記憶次數的增加而減少,記憶的次數越多,遺忘的可能性就很少,非常符合邊際收益遞減規律。

在社會管理中,一個政策出台以後,剛開始往往管理或者規範效應很明顯,但隨著時間的推移,這項政策的功能就越來越小了,越來越不適宜社會管理的需要了,也就是說政策的管理規範制約或者引導效應在不斷減弱,這就是為什麼憲法法規法規部門章程等每隔一段時間要進行調整和更新的主要原因。總之,只要你稍加注意,就會發現很多邊際效應遞減的例子,其中隱藏在背後的原因可能是五花八門千差萬別的,但外部都呈現出一個規律性的東西,就是邊際效應在遞減。掌握這個規律,對人們分析問題和解決問題提供了一個很好的工具。