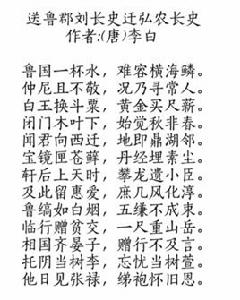

作品原文

送魯郡劉長史遷弘農長史

魯國一杯水,難容橫海鱗。

仲尼且不敬,況乃尋常人。

白玉換斗粟,黃金買尺薪。

閉門木葉下,始覺秋非春。

聞君向西遷,地即鼎湖鄰。

寶鏡匣蒼蘚,丹經埋素塵。

軒後上天時,攀龍遺小臣。

及此留惠愛,庶幾風化淳。

魯縞如白煙,五縑不成束。

臨行贈貧交,一尺重山嶽。

相國齊晏子,贈行不及言。

托陰當樹李,忘憂當樹萱。

他日見張祿,綈袍懷舊恩。

作品譯文

魯國官人胸懷如一杯水那么小器,難以容納橫海而渡的鯨魚。

孔仲尼都受不到他們的尊敬,何況一般人呢?

白玉才換一斗粟米,黃金之才只值一尺薪木的價錢。

在樹葉紛紛凋落的時候閉門而思,開始感覺秋天的蕭條真比不上春天。

聽說你要調往西邊弘農郡,那是鄰近鼎湖的地方。

黃帝曾經在那裡埋下寶鏡和丹經,估計現在已經是匣生厚厚的蒼蘚,白塵茫茫。

黃帝騎龍上天的時候,那些小臣們也想攀龍鬚而去,結果紛紛落地。

那地方素有黃帝遺愛,風俗淳厚,百姓善良。

魯國的絲綢白如雲霧,雖然五匹不是一整包裝。

你臨行把它贈送與我這個貧窮的朋友,一尺就重於泰山,何況五匹。

相國齊晏子,給曾子送行,贈言不贈物,我也給你贈送幾句話:

種桃樹李樹可以夏天乘涼,種植萱草可以忘憂,交朋友要交有德行有才華的。

如果有朝一日我發達了,一定會象秦朝宰相張祿一樣不忘你的送衣袍之恩。

注釋

1、弘農:虢州,天寶元年改為弘農郡,治所在今河南靈寶縣西南。

2、橫海鱗:巨鯨。

3、“白玉”四句:言己歷抵諸侯,卻極不樹意。

4、寶鏡:黃帝所用之鏡。相傳黃帝鑄十五鏡。丹經:傳說黃帝曾登王屋山授丹經。

5、軒後,即黃帝。

6、魯縞:魯地生產的白絹。縑:細絹。不成束:唐制,帛以十端為束,今只五匹,故云“不成束”

7、“相國”二句:《晏子春秋·內篇雜上》:“曾子將行,晏子送之曰:‘君子贈人以軒,不若以言,吾請以言乎,以軒乎?’曾子曰:‘請以言。’”

8、“他日”二句:《史記·范睢列傳》載:魏中大夫須賈使齊,范睢從。賈疑范睢通齊,魏相使人答之,幾死。後逃入秦國,為秦相,號曰張祿,而魏不知。魏聞秦將東伐韓魏,遣須賈使秦。范唯聞之,敝衣微行見須賈,須賈憐之,取一娣(厚繒)袍賜睢。後知張祿即范睢,大恐。范睢數其罪當死,然“以綈袍戀戀有故人之意”,故赦之。

作者簡介

李白

(公元701年~762年)字太白,號青蓮居士。自稱祖籍隴西成紀(今甘肅靜寧西南),隋末其先人流寓西域碎葉(唐時屬安西都護府,在今吉爾吉斯斯坦北部托克馬克附近)。幼時隨父遷居綿州昌隆(今四川江油)青蓮鄉。少年即顯露才華,吟詩作賦,博學廣覽,並好行俠。從25歲起離川,長期在各地漫遊,對社會生活多所體驗。公元742年(天寶元年)被召至長安,供奉翰林。文章風采,名動一時,頗為唐玄宗所賞識,但在政治上不受重視,又遭權貴讒毀,僅一年余即離開長安。公元744年(天寶三載),在洛陽與杜甫結交。安史之亂爆發後,他懷著平亂的志願,於公元756年參加了永王李璘的幕府。因受永王爭奪帝位失敗牽累,流放夜郎(今貴州境內),中途遇赦東還。晚年漂泊東南一帶,卒於當塗(今屬安徽)。其詩以抒情為主,表現出蔑視權貴的傲岸精神,對人民疾苦表示同情,又善於描繪自然景色,表達對祖國山河的熱愛。詩風雄奇豪放,想像豐富,語言流轉自然,音律和諧多變。善於從民間文藝和神話傳說中吸取營養和素材,構成其特有的瑰瑋絢爛的色彩。李白是屈原之後最具個性特色、最偉大的浪漫主義詩人,達到盛唐詩歌藝術的巔峰。有“詩仙”之美譽,與杜甫並稱“李杜”。存世詩文千餘篇,有《李太白集》30卷。