基本資料

姓名: 奧薩馬-本-拉登

性別:

生日:

星座:

籍貫:

身高:

血型:

關於“本.拉登”的名字

“賓·拉登”的意思是拉丹之子,這個簡稱是不準確的。其阿拉伯語全名意為:拉丹之子阿瓦德之子穆罕默德之子烏薩馬。即烏薩馬才是他自己的名字,而拉丹則是他曾祖父的名字。“烏薩馬”的本意指“獅子”。然而大部份華人和不少傳媒都稱呼之為拉丹。因為英語沒有通用的阿拉伯語轉寫系統,烏薩馬有很多不同的英語譯名。英語裡有幾個常見翻譯,通常被媒體使用的是Osama bin Laden,而情報業通常使用Usama bin Laden或Usama bin Ladin,縮寫為UBL。

從詞源學上講,“賓·拉登”是烏薩馬的父名,父名只是他全名的一部分。他的全名“烏薩馬·本·穆罕默德·本·阿瓦德·賓·拉登”是他祖傳四代名字的組合。阿拉伯語通常不把父名作為姓氏使用,他應該被稱為“烏薩馬”或“烏薩馬·賓·拉登”,而不應該被稱為“賓·拉登”。雖然阿拉伯習慣上不把“賓·拉登”作為姓氏,本· 拉登家族為了方便常用此名來稱呼公司名稱或自己的姓氏。

個人概述

恐怖大亨本-拉登喜好:

專長:

習慣:

其他:

成長經歷

1955年出生於沙特的吉達,在52個兄弟姐妹中排行17。本-拉登家族的財產據估計有50億美元,屬於本-拉登的約有3億美元。

1979年,蘇聯入侵阿富汗後拉登參加了阿富汗伊斯蘭聖戰組織,展開了反對蘇聯入侵阿富汗的鬥爭,從此步入“聖戰”的道路。 拉登在吉達接受了中國小教育,之後進入大學經濟管理系學習並獲得學位。他當過工程師,靠石油及建築業發財,在沙烏地阿拉伯和西方國家擁有數家公司,個人財產估計達數十億美元。

1979年,前蘇聯入侵阿富汗,拉登離開家庭參加了阿富汗“伊斯蘭聖戰組織”,展了反對前蘇聯的鬥爭。拉登組織了一批來自阿拉伯國家的志願者,提供他們去阿富汗的路費,還建設了一些訓練設施。拉登還把世界各地的游擊戰、破壞和隱匿專家聚集在一起,為他們提供戰術指導。

1988年,拉登及其“聖戰者”們建立了一個名為“阿爾·伊達”的大本營,專門訓練“聖戰者”。“阿爾·伊達”的目的就是採取極端暴力手段推翻幾乎所有的在拉登眼中看來“腐敗無能”的穆斯林政府,驅逐這些國家的西方勢力。

阿富汗戰爭是兩個超級大國對抗和全球爭霸的一部分,當時的賓·拉登不僅得到了美國的大力支持,甚至還有人將其稱為“英雄”。拉登的許多陰謀詭計和暴力手法就是從中央情報局那裡學來的。美國給了這些“抗蘇鬥士”們大量援助,其中包括專門對付直升機的“毒刺”飛彈等尖端武器。中央情報局每年撥出5億美元軍費來武裝和訓練貧窮且手無寸鐵的游擊隊員。美國高科技武器中的不少尖端產品陸續進入了拉登的兵器庫。

1989年前蘇聯撤軍後,拉登帶著他的“兄弟們”重返沙特。由於和沙特政府發生矛盾,1994年4月拉登的沙特國籍被取消。

1996年5月,拉登輾轉返回阿富汗,鞏固了他的基地,從此通過高科技手段同阿拉伯世界的追隨者進行聯繫。

在見過拉登的西方記者眼裡,拉登是一個沉默寡言甚至有些害羞的人,身材瘦削,留著濃密的絡腮鬍子,像個文弱書生,平時常穿一件白色的阿拉伯長袍,講起話來輕聲輕語,極有禮貌。然而,就是這樣一個人,最後卻成了美國的頭號“眼中釘”、“肉中刺”。

海灣戰爭爆發後,拉登認為美國已取代前蘇聯成為“伊斯蘭世界新的惡魔”。1998年2月,賓·拉登組織了“伊斯蘭反猶太人和十字軍國際陣線”(“伊斯蘭聖戰組織”是其派生組織)。

賓·拉登宣稱:“美國人是真正的恐怖分子”,華盛頓在中東的駐軍是“十字軍”。拉登說,他畢生的目標就是使用暴力手段,將所有的美國人趕出伊斯蘭世界,不管他是軍人還是平民,是男人還是女人,是老人還是兒童。

美國在中東維持著近2萬駐軍,動輒對中東國家的內政外交指手畫腳;另一方面,美國在全世界竭力宣揚西方(主要是美國式的)民主制度,灌輸西方(主要是美國式的)人權觀、價值觀,在拉登看來美國這種“意識形態入侵”更為可怕。

拉登認為,打擊美國最有效的手段就是恐怖活動。1998年5月,拉登說,美國陷入黑暗的一天將會很快到來,不久將有震驚世界的暴力事件發生。時隔不久,美國駐東非肯亞和坦尚尼亞的使館同時發生爆炸。

美國立即懸賞500萬美元捉拿拉登。柯林頓還不惜動用巡航飛彈對蘇丹的希法製藥廠和拉登穴居的阿富汗山區進行轟炸。由於拉登擁有極其先進的通訊手段和許多逃脫追蹤的掩護手法,時至今日,美國仍然不知道他住在什麼地方。

美國的特種部隊和情報部門平時被吹得神乎其神,但他們對如何抓捕拉登卻毫無辦法。拉登從來不使用容易被跟蹤的衛星電話,使用的交通工具也都是一些不易被發現的破舊卡車或小車,睡覺也沒有一個固定的地方,並且常常在最後一分鐘改變他的計畫。

中情局至今摸不到拉登的蹤影,拉登的活動卻遊刃有餘。有報導說,拉登在埃及、黎巴嫩、巴基斯坦和克什米爾等地都有忠實信徒。他的“伊斯蘭聖戰組織”戰士除了在世界各地搞恐怖爆炸外,還被派往北非、車臣、塔吉克斯坦甚至波赫等地“戰鬥”。

拉登在全球織起了一張巨大的恐怖活動網,準備與以美國為首的西方各國打一場十字軍戰爭,以“雪洗900年前十字軍東征給伊斯蘭世界帶來的切齒之恨”。

阿富汗不願交出賓·拉登

美國政府曾多次希望阿富汗塔利班(Taleban)當局交出賓·拉登,將其繩之以法。但阿富汗塔利班當局早就表示,絕不將賓·拉登交給美國或交由第三國審判。

巴基斯坦境內一家報紙援引塔利班外長的話說:“將賓·拉登交給第三國,只會為美國不惜一切手段逮捕賓·拉登大開方便之門,沒有人會希望阿富汗政府這樣做的。”

為了迫使塔利班當局將賓·拉登交給美國或第三國接受審判,聯合國曾於

1999年對塔利班實施制裁。今年1月,聯合國再次對塔利班實施制裁。

阿富汗新聞文化部發言人稱,美國沒有證明賓·拉登與東非兩起美國大使館爆炸案有關的“力證”。他說:“美國給出的理由不足以證明賓·拉登與這個案子有關。這是美國誹謗塔利班的又一次努力。他們以各種名義誣陷我們,時而是毒品,時而是人權,還有時是恐怖主義。”

塔利班最高領導人奧瑪爾 (Mullah Mohammad Omar)認為,美國沒有權力要求引渡拉登,並呼籲全世界的穆斯林都一道反對美國對待拉登的政策,重申塔利班將不惜一切代價保護拉登。

以教義嚴格著稱的塔利班視“聖戰”為其建立“阿富汗伊斯蘭酋長國”的利器。因此,塔利班對所有“聖戰者”都採取支持的態度,驅逐賓·拉登則會直接危及塔利班統治理念及其宗教原則。

此外,賓·拉登的雄厚資金及對伊斯蘭銀行的感召力,對於處境孤立、經濟困難的塔利班政權來說彌足珍貴。據說賓·拉登一直在為塔利班提供戰爭經費,並出錢幫助塔利班訓練“聖戰戰士”。

如今又要對美國人動手了

面對美國等國家的聯合追捕,46歲的拉登仍強硬地表示:“我不怕美國的威嚇,只要我活著,敵人就不會有安寧。”

在蟄伏了一段時間後,最近拉登在阿拉伯世界的活動大有重趨活躍之勢。據英國媒體報導,賓·拉登在未來兩周內將有大動作,正在策劃一次“震動世界的”恐怖破壞活動。

播放徵兵錄像帶

拉登製作了一輯內容非常火爆的徵兵錄像,公開呼籲穆斯林極端分子加盟由其發動的針對美國及以色列的“聖戰”。他還號召巴勒斯坦人“以暴制暴”,讓對手“流血再流血,毀滅再毀滅”。

作詩描述美艦“科爾”被炸

最近拉登在一首詩中描述了美國驅逐艦“科爾”號是如何緩慢地駛向死亡之旅:就在亞丁/那艘讓膽小者害怕/泊岸出航都會帶來恐懼的驅逐艦/已被我們的勇士摧毀。

策劃襲擊美國使館

6月17日,印度警方拘捕了一名印度男子阿巴斯·謝赫,從而將3名涉嫌受拉登指使密謀襲擊美國駐印度和孟加拉國大使館的恐怖分子緝拿歸案。

密謀刺殺小布希

據美國媒體透露,拉登計畫在7月20日至22日期間,趁布希出席8國集團領導人會議之機謀殺他。根據德國警方的情報,拉登的靈感來自《007》中的一個鏡頭,要像詹姆士·邦德一樣遙控裝滿高效能塑膠炸彈的無人駕駛飛機,讓其直接擊中會議場所,殺死布希和其他國家的領導人。

國際恐怖主義

國際恐怖主義是指個人或團體在戰爭以外出於某種政治目的而採取的個別國際暴力行為。它是當代世界上國家、民族、階級、宗教間各種尖銳複雜矛盾的反映,是國際鬥爭的一種特殊形式。

就本質而論,恐怖主義是一國範圍內經濟、政治、文化等矛盾不斷積累和世界範圍內南北經濟、政治發展不平衡這兩者互動作用而生成的毒瘤。

1995年,美國俄城聯邦大樓爆炸案、東京捷運沙林毒氣案和拉賓遇刺案,使世界範圍內的恐怖主義浪潮達到了一個前所未有的高峰。有人甚至因此認為,當今世界最使人傷腦筋的,除了愛滋病就是國際恐怖主義。而美國東非大使館挨炸的慘狀更使人們相信,恐怖主義不僅是“20世紀的政治瘟疫”,更是21世紀的全球性難題。

當局者說

我們不能允許美國人住在神聖的地區。我們要把他們趕出去,我們要對他們發動戰爭。如果以色列人殺死巴勒斯坦的孩子,如果美國人殺死伊拉克的無辜人民,如果大多數美國人支持他們放蕩的總統,這就意味著美國在向我們開戰,我們就有權進攻他們。———賓·拉登

我們當然非常想抓住拉登,但要徹底摧毀這張網還要做許多事情,逮捕拉登只是其中的一步。———美國反恐怖官員克拉克

事實證明,僅僅掌握他每天的活動以及他??抓捕行動總是會功敗垂成。———美國國防情治單位人員休格斯

拉登涉嫌的恐怖事件

1993年2月:美國世貿中心爆炸案。6人死亡數百人受傷。

1993年6月:謀殺約旦王儲阿卜杜勒未遂。

1995年1月:謀殺教皇保羅二世未遂。

1995年6月:謀殺埃及總統穆巴拉克未遂。

1995年11月:利雅得美軍軍營爆炸案。5人死亡。

1995年11月:駐巴基斯坦埃及使館爆炸案。17人喪生。

1996年:宰赫蘭美空軍住所爆炸案。

1997年:開羅外國旅遊者客車爆炸案。

1998年8月:東非美國使館爆炸案。257人死亡5000餘人受傷。

2000年10月:葉門美國“科爾”軍艦爆炸案。17人死亡。

賓拉登

賓拉登 半島台播出拉登錄音時播放的拉登照片,拍攝的日期不明。

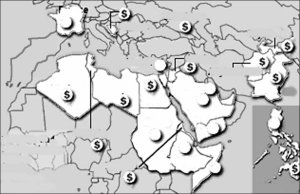

本-拉登恐怖組織網路示意圖

賓拉登

賓拉登 目前,拉丹已經在世界50多個國家建立了恐怖組織,以下是主要的幾個。

波士尼亞———本·拉丹資助建立以塞爾維亞為襲擊目標的伊斯蘭好戰分子的訓練兵營。

車臣———本·拉丹資助分裂反叛組織建立軍事訓練營。

塔吉克斯坦———本·拉丹資助分裂反叛組織建立軍事訓練營。

阿富汗————自1996年拉丹到阿富汗避難時起,拉丹就開始向來自世界各地的好戰分子灌輸宗教和軍事思想,塔利班頂住了各方對拉丹施加的讓其停止活動的壓力。

巴基斯坦———拉丹在此召集了伊斯蘭恐怖主義分子的最高議會。他和150名神職人員組成了“伊斯蘭反猶太人和十字軍國際陣線”,其目的是統一操縱全球的恐怖活動,以打擊伊斯蘭最主要的敵人。

約旦———約旦情報組織懷疑拉丹資助極端主義分子反對國王海珊的政策。

埃及———據稱拉丹資助並訓練了“阿爾·加馬一阿爾·伊斯蘭米亞組織”的成員,該組織是由奧馬·阿布德爾·拉赫曼組建的一個極端恐怖主義分子組織,該組織的目的是推翻穆巴拉克總統的世俗政府。本·拉丹組織在阿富汗的核心層也有幾個該組織的信徒。

利比亞———拉丹資助伊斯蘭反對分子推翻卡扎菲政府。

阿爾及利亞————據報導,拉丹向兩年前被懷疑在法國製造了7宗爆炸案的阿爾及利亞組織提供資金。

突尼西亞———拉丹支持伊斯蘭極端主義分子積極推翻世俗政府。

厄利垂亞———拉丹的兵營訓練穆斯林的軍隊並為其提供在蘇丹的安全避風港。

菲律賓———據說,拉丹資助恐怖主義分子為那裡的穆斯林叛亂分子建立訓練兵營。

賓拉登

賓拉登 恐怖大亨本-拉登

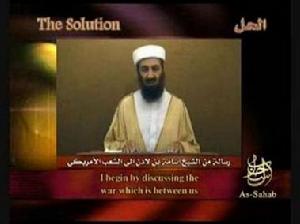

拉登開伊戰解決方案

東北新聞網9月8日報導 三年沒有露面的“基地”魔頭拉登7日終於亮相。在長達30分鐘的錄像中,拉登一反常態地沒有直接攻擊美國,而是開出伊拉克戰爭“解決方案”--呼籲美國早點“皈依伊斯蘭教”。美國情治單位在對拉登錄像做出初步分析後斷定,從他知曉眾多最新國際事態來看,拉登不但還活著,且活得還不錯。

拉登照本宣科

專門負責監視恐怖分子信息的華盛頓SITE研究所率先獲得了拉登講話的錄像帶,卡達的半島電視台稍後也播出了錄像帶的片段。

在這段長達30分鐘的錄像帶中,拉登身穿白色大袍,外罩米色外套,頭戴白色帽子,坐在一張桌子背後,照著稿子向美國人民發表演講。

與提前發布的截圖照片一致的是,拉登的鬍子成為各方關注的對象:與2004年錄像相比,鬍子修剪得短,並且是黑亮黑亮的--顯然是染過了。他講話的聲音很柔和,與以往沒有什麼區別。雖說有黑眼袋,但這樣亮相足以駁倒有關他已經死的傳言。

開出伊戰“妙方”

與以往講話不同的是,拉登這回沒有直接威脅,也沒有直接呼籲對美國發動恐怖攻擊,相反,他的絕大多數講話是對著美國人民,“苦口婆心”地勸說:儘管美國國內反伊戰的聲音越來越大,可美國領導人卻仍未能停止戰爭。

拉登隨即開出兩方阻止伊拉克戰爭的“妙方”:“有兩種辦法阻止伊拉克戰爭:一種辦法是靠我們,那就是加大我們的鬥爭力度,打死更多你們的人。這是我們的職責,我們的兄弟們正在實施中;一種辦法是靠你們。我邀請你們皈依伊斯蘭教”。

賓拉登

賓拉登 拉登在發表講話

拉登之死

美國當地時間2011年5月1日晚,美國總統歐巴馬於白宮宣布,賓·拉登與其子布開登當天在巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德以北150公里的城市阿伯塔巴德一住宅內被擊斃。通過對比賓·拉登和他死去的親姐姐的DNA,證實了他的身份。

此秘密行動由歐巴馬授權“一小隊美軍”執行。在這次行動中,賓·拉登的一個兒子被打死,同時被捕的包括賓·拉登的2個妻子、6個孩子和4名親信。據美國官員披露,大約24名美軍特種部隊官兵(“海豹突擊隊”)在得到歐巴馬總統下達的“擊斃賓·拉登”命令後,乘“黑鷹”直升機突襲賓·拉登藏身地,隨即同賓·拉登身邊衛士發生槍戰,約40分鐘後,戰鬥結束,賓·拉登因眼部中彈身亡,美軍離開現場返回基地。整個過程中,沒有官兵傷亡,但有一架直升機發生故障被自行炸毀,除了賓·拉登外,還有三名成年男子被打死,其中一人是賓·拉登的兒子,另外兩人是賓·拉登的警衛,還有一名女子因被賓·拉登保鏢當做人體盾牌而喪生,兩名在現場的女子受傷。

巴基斯坦官方正式確認賓·拉登死訊

巴基斯坦外交部2011年5月2日中午確認“基地”領導人賓·拉登死亡的訊息。巴外交部公告說,拉登在2日凌晨美國特種部隊在巴基斯坦北部阿伯塔巴德實施的突擊行動中死亡。公告稱,美國總統歐巴馬在今天早些時候就美國成功打死賓·拉登給巴總統扎爾達里打了電話。賓·拉登的死亡表明包括巴基斯坦在內的國際社會打擊和消滅恐怖主義的決心。拉登的死亡對全球恐怖組織構成打擊。

“基地”組織對巴基斯坦發動了戰爭,其實相關的恐怖攻擊造成成千上萬名巴基斯坦人死亡。在過去的幾年中總計3萬多名巴基斯坦在恐怖攻擊中喪生。同時,還有5000多位巴安全部隊人員在反恐戰爭中殉難。

巴基斯坦為反恐付出了巨大的努力,並將繼續支持國際反恐事業,巴不允許任何恐怖組織在巴領土上從事針對任何國家的恐怖活動。 (來源:人民網 記者:牟宗琮)

賓·拉登年表

1957年3月10日,出生於沙烏地阿拉伯首都利雅得一個建築業富商的家庭,家中排行171974年,與 納吉瓦· 加尼姆結婚

1976年,大兒子阿卜杜拉出生

1976年-1979年,在阿卜杜勒·阿齊茲國王大學(King Abd ul-Aziz University)就學

1979年,前蘇聯入侵阿富汗後,賓·拉登參加了美國支持的阿富汗“伊斯蘭聖戰組織”,並與他人合建“聖戰者服務中心”

1988年,建立了一個名為“阿爾-蓋達”的組織,亦即基地組織的前身

1989年,前蘇聯從阿富汗撤軍後,賓·拉登及其追隨者返回沙烏地阿拉伯的家鄉

1991年,由於和沙特政府發生矛盾,賓·拉登逃亡到蘇丹重建基地組織

1994年4月,沙烏地阿拉伯剝奪了賓·拉登的公民資格

1996年5月,被要求離開蘇丹,輾轉返回阿富汗

1998年2月,組織了“伊斯蘭反猶太人和十字軍國際陣線”(“伊斯蘭聖戰組織”是其派生組織)

2001年9月11日,美國911事件發生,造成3000多人傷亡

2001年10月7日,美國發動針對“基地組織”及其大本營所在國阿富汗的反恐戰爭,賓·拉登開始了逃亡生涯,傳言其經常躲藏於巴基斯坦與阿富汗的邊境地區

2011年5月2日,賓·拉登在美國的一次軍事行動中,於巴基斯坦境內的一處民宅被美軍擊斃,終年54歲

拉登往事

英語老師看拉登:高大惹眼、不算特別聰明

上世紀60到70年代,拉登在沙烏地阿拉伯西部的吉達市度過了自己的青年時代。他的父母擁有52個子女,為了讓他們掌握英語,日後到西方接受高等教育,父親特意請了一位名叫布萊恩·謝勒的家庭教師,給家中30個年歲較大的孩子“開小灶”。在謝勒的記憶里,拉登的父親是一位極其英俊的富商,他娶了四個如花似玉的漂亮妻子,但由於生性風流,他經常與妻子鬧離婚,然後迎娶新的美女回家。

父母相貌出眾,子女自然不會差勁。謝勒表示:“拉登一家人都那么好看,他家的孩子沒有一個能與醜陋二字扯上關係。”這些孩子中,拉登的個子最高,非常惹眼。上課時,他總是坐在靠窗一排的位子上,上課時偶爾會走神,看外面的孩子玩遊戲。他的英語並不太好,腦子也不算特別聰明。

在拉登家的孩子們中,謝勒印象最深的並非拉登,而是拉登的大哥塞倫。1967年,拉登的父親由於空難去世,一向由他本人掌管的公司頓時群龍無首。第二年,塞倫繼承了父親的事業,與三四位已經成年的弟弟處理各項事務。由於塞倫為人精細,頭腦聰明,他把一切都料理得井然有序,當年,公司的收入與從前持平。

謝勒覺得,塞倫是一個非常西方化的人,這可能與他在英國接受了高等教育有關。他並不是謝勒的學生,兩個人是通過朋友介紹才認識的。他們曾用英語彼此交流,謝勒覺得塞倫的英語說得純熟流利,非常出色。此外,謝勒記得塞倫個性獨特,極有主見,而且熱愛音樂,會彈吉他。他曾聽塞倫反覆彈奏著名的西方歌曲《花落何處》(英文名為:Where have all the flowers gone)。

旅館老闆看拉登兄弟:英俊闊少、奢侈無度

克里斯蒂娜·阿克布萊德是瑞典一家旅館的老闆,她仍然清楚地記得拉登和他大哥1970年在這裡居住時的情形,因為這兩位客人實在非常與眾不同。她說:“我見過許多阿拉伯人,但是那對阿拉伯兄弟非常不同……他們很英俊,而且是兩個闊氣的少爺。”在阿克布萊德的記憶中,兄弟兩人當時開一輛昂貴的勞斯萊斯轎車來到旅店外,表示要在這裡住一段時間。當地警方規定,為了避免妨礙交通,旅客的車子不能隨便停在旅店門外,必須停在指定地點,所以阿克布萊德立即提醒這對兄弟,如果不想收到罰單,就把車子停到別處去。然而,拉登卻滿不在乎地笑著表示:“沒關係,到警察局去跟警察們聊天是件很有趣的事。我們就要把車子停在那裡。”

拉登兄弟讓阿克布萊德給他們開了兩個雙人間,並在那裡住了一個星期。他們每天都穿著名貴的衣服出門,到傍晚時才回來。不過,他們總是睡在一張雙人床上,另一張床上放著他們的行李,另外一個房間則是他們喝茶聊天的地方。

有一件事讓阿克布萊德最難忘。由於清理房間的女工休息,周日那天她親自去打掃客房,發現拉登兄弟的垃圾筒里有一個大塑膠袋,裡面是好幾件襯衫,其中有聖羅蘭牌,也有迪奧牌,都是價錢不菲的名牌貨。它們看起來很新,好像只被主人穿過一次。於是,阿克布萊德在當天晚上問拉登兄弟,是否把這些襯衫放錯了地方。

令她驚訝不已的是,拉登兄弟居然表示:“不,我們已經穿過這些衣服一次了,所以它們沒什麼用了,如果你喜歡,就把它們拿去好了。”

童年鄰居看拉登:安靜保守、喜歡李小龍

卡里德· 巴塔爾菲是拉登居住在吉達時的鄰居,他比拉登小3歲,曾是拉登童年時的玩伴,他們常與其他鄰居家的孩子一起在空地上踢足球。拉登身材比別的孩子高大,所以大家讓他踢前鋒,希望他用頭球攻門。巴塔爾菲表示:“奧薩馬(拉登的名字)是個很安靜的孩子,做事特別專注。他喜歡看西方電影,也喜歡看有關空手道題材的電影。布魯斯·李(李小龍的英文名字)是他非常喜歡的演員。他喜歡到敘利亞與土耳其交界處的山地去爬山,還喜歡騎馬。”

巴塔爾菲記得,拉登的父母都不是保守的穆斯林,他的許多兄弟姐妹也很開放,但拉登與他們不同。當他對他家人的行為有意見時,他並不直言,而是靜默地採取行動,中斷或干擾他們的舉動,比如他會跟偷看少女的兄弟們搭話,轉移他們的注意。不過,他偶爾也會非常激動,當他看到同學穿著不合伊斯蘭教規定的短袖衣服時,曾大聲對他說:“不許穿短袖衣服來學校,不許這樣做,不許!”

青年時代好友看拉登:支持一夫多妻,讓女性都能嫁出去

賈馬爾·卡里發是拉登大學時代的好朋友,他們於1976年相識。雖然兩個人並非大學同班同學,但因為都是保守派伊斯蘭教徒,都支持一夫多妻制,所以經常一起聊天,一起組織社會活動,呼籲阿拉伯人嚴守教規。

卡里發表示,當年,他在吉達市的阿卜杜勒·阿齊茲國王大學讀理科,拉登則在同一大學學習經濟管理。兩人經朋友介紹後相識,由於都是保守派伊斯蘭教徒,都是做事專注認真的人,所以他們很快成為密友。與學校里那些忙著追求女生,或者喜歡自我欣賞的男生不同,拉登與卡里發都不喜歡與女生交往,但是他們都支持一夫多妻制。

卡里發對《泰晤士報》記者表示:“我們經常討論一夫多妻制……我們覺得我們的父輩對這個制度理解有誤,他們只娶一個妻子,但結了婚又離婚,離了婚再結婚——這樣,相當於娶了更多女人。或者他們堅持一夫多妻,但娶了新人,就冷落了舊人。這些,都是不符教規的……通過社會調查,我們發現女性的人數比男性多,所以應該堅持一夫多妻制,只有這樣才能讓她們都嫁出去。”

“聖戰”成員及記者看拉登:拋棄現代享受,過窮日子

利比亞人諾曼·班諾特曼曾經是一名“聖戰”組織成員,與拉登有過數次接觸。他表示,拉登過著窮日子,與一般的阿拉伯窮人幾乎沒有分別,這令他非常驚訝。

班諾特曼說:“你永遠都不會相信,他居然過著那樣的日子,他的孩子們——你簡直無法相信他們是拉登的孩子——穿著破衣服到處跑。他總是告訴他的手下,必須捨棄現代社會的生活,捨棄那些空調、冰櫃、汽油。如果你想過富裕的日子,就別想打游擊戰了。”

此外,一名巴勒斯坦籍記者阿布德爾·巴里·阿特萬曾在1996年見過拉登,並與他共進晚餐。說到那頓飯,阿特萬表示:“真是令人噁心。我們12個人在一個山洞裡吃飯,菜餚是烤土豆,他們煎了4、5個雞蛋,特地招待我和其他幾位客人。此外,還有一塊發臭的乳酪,以及攙雜了沙土的麵包……我不明白,拉登為什麼想和他的手下過這樣的苦日子。”

前保鏢看拉登:理解妻子,害怕被活捉

阿布· 揚德爾曾經擔任過拉登的貼身保鏢。2004年,他接受一家阿拉伯電視台的採訪時表示,拉登有四位妻子,在他四處流亡期間,除了第一位妻子,其他三位夫人都陪在他身邊,與他一起風餐露宿,東躲西藏。然而,在蘇丹逗留期間,一位名叫烏姆·阿里·拉登的妻子終於不堪忍受顛沛流離之苦,提出要與拉登離婚。揚德爾表示,出於對妻子的同情和尊重,拉登無條件地答應了她的要求,與她解除婚姻關係。

揚德爾還說:“在那些日子裡(指拉登四處流亡期間),拉登教長給了我一把手槍,讓我當他的貼身保鏢。那把槍里只有兩顆子彈,他囑咐我,其中一顆子彈是留給他的。如果我們被包圍了,或者他即將落入敵人之手,我必須開槍殺了他。他不想活著落到敵人的手裡。”

個人榮譽

個人影響

恐怖主義不僅是“20世紀的政治瘟疫”,更是21世紀的全球性難題。

人物評價

恐怖大亨

相關連結

賓拉登的情婦

參考資料

http://news.163.com/07/0908/08/3NRU9Q4D0001121M.html