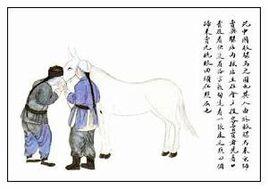

販騾馬 - 簡介

舊時北京,騾馬是重要的交通運輸工具或腳力。“販騾馬”是老北京七十二行當之一,是騾馬集市上為騾馬買賣設定的專職中間商。俗稱:販騾馬、牙儈、提籃子等,相當於現在交易雙方的中介或經濟人,是靠賺佣金的營生。

老北京最大的騾馬交易市場在德勝門外。在德勝門外關廂一帶開設馬店,代客賣牲口。“馬店”指的是買賣騾馬的商販及農民寄居的地方,騾馬交易也在馬店中進行。

販騾馬 - 背景

販騾馬

販騾馬“騾”這種牲口並非中國原產。早在兩千多年前的西漢時期,張騫兩次出使西域,不僅帶回了名貴的汗血馬和烏騅馬等良種馬,以及西域優良飼料草種苜蓿等,還引進了西域的毛驢和騾子。騾子是毛驢和馬交配所生的種間雜種,體形偏似馬,叫聲類似驢,頸上緣毛、尾毛及耳朵長度介於馬與驢之間。堪食粗飼料,抗病力及適應性強,挽力大而耐力久。壽命長於馬和驢,無生殖力。多作挽、馱用。也就是說,騾子是很好的農耕和馱運牲口。而毛驢個頭較騾和馬都要小,但“毛驢嘴角巴雜,給啥能吃啥”,容易飼養,而且善於山路,是山區運輸的最好役畜。毛驢和騾子的引進,大大促進了舊時中國的農業經濟。說到騾車就少不了說道馬、驢和那馬車、驢車,因為這都是老北京常見的交通工具。

騾車是從清乾隆年間興起而後盛行。在此之前就是馬、驢、馬車、驢車和轎子。官員大臣們,有錢有勢的人講排場才能坐驢車。那時馬車是太監乘坐的,老百姓是很少坐這種車。弘曆當政,國泰民安,市場繁榮,商業發展,騾子拉車有勁兒用於商民之中。馬車、驢車是越來越少,可騾車是越來越多。

騾車比較高大為蓬車,裝飾也比驢、馬車講究。一般使用榆木、柳木、樺木製造,高級的騾車要使紅木吶。普通的騾車試車底下鋪木板,上面兒放氈和棉墊,然後坐人高級的騾車是密棕或細藤繃底,鋪厚墊子,罩絨套。車篷為花格木架,頂部用竹箋編成篷狀,糊上布或棉紙,使桐油里外浸透,防雨,雪滲漏。車篷外罩圍子,前帘子兩側開窗,夏蒙沙冬鑲玻璃,外形似轎人們又稱轎車,這可是老轎車。

由於車軲轆是木製的又外鑲鐵箍,民國以後柏油路多了,硬輪車不讓上馬路,就跟現兒今一樣,有的車不讓你進城,有的車不讓上主路,再加上洋車,三輪車,汽車的增多,老北京的騾車是越來越少。

販騾馬 - 營生

騾馬交易規模非常大,交易必須規範有序。騾馬集市設有稅亭,有專職的“販騾馬”——“牙儈”即經紀人為買賣雙方從中說合議價。作為中介“販騾馬”的非常活躍,當發現有人牽著牲口入市後,便主動迎上去搭訕:“唉——鄉黨,你來咧,你今個拉的牲口想要個啥價呢?我給你幫個忙,找個合適的買主。”賣主同意後,牙儈便仔細相牲口。牙儈們都有豐富的相牲口經驗,掌握不少相馬相騾的諺語。比如:“耳朵插花,不聾便瞎”(牲口耳朵前後錯開搖擺,耳朵和眼睛有毛病),“兩眼暴紅筋,不咬便踢人”、“馬瘦毛長,馬壯毛光”等等。牙儈當著賣主的面,挑出牲口缺點,要求降低售價。此後,他們用“捏碼子”方式討價還價。所謂“捏碼子”,是一種不說話而用手勢來討價還價的方式,即買賣雙方將右手藏在草帽下,或袖口中、衣襟里,用摸指頭的方式來表示物價。食指代表一,食指、中指代表二,食指、中指、無名指代表三、食指、中指、無名指、小指代表四,五指齊伸代表五,拇指、小指代表六,拇指、中指成一捏代表七,拇指、食指代表八,食指作鉤代表九,伸出拳頭代表十。牙儈與賣主搞定價錢,接著就找到買主,又讚揚牲口優點,也用“捏碼子”方式與買主商議價錢。成交時,由賣主給牙儈一筆佣金。