簡介

諾貝爾獎情結

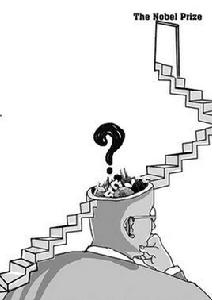

諾貝爾獎情結目前全世界已有30多個國家的科學家在諾貝爾獎中榜上有名,但中國本土科學家仍在榜外游離。這一事實也導致中國民眾有很強的“諾貝爾情結”,“中國距離諾貝爾獎究竟有多遠”之類的話題不時見諸於媒體。許多科學家也在探討中國獲獎的可能性、已具備的條件和某些方面的劣勢,一位著名科學家認為:中國離這個獎只有一步之遙了。另一位諾貝爾獎得主則宣稱:中國在20年內一定能得獎。

發展

中國人的“諾獎情結”可謂源遠流長。上世紀初諾獎初創,獲獎對於貧弱的中國來說還很遙遠。直到1913年,印度詩人泰戈爾獲得諾貝爾文學獎,這是第一位亞洲人獲此殊榮。

囿於當時的客觀條件,中國無力競爭自然科學方面的獎項,自然就特別關注與科學水平沒有直接關係的文學獎。很多人認為,作為一個飽受欺凌、內憂外患的 “詩歌國度”,如果能夠贏得一項國際榮譽,無疑是贏得尊敬和證實自我的捷徑。鄰邦印度既然能夠獲獎,我們為什麼不可以。於是,中國人的心頭就開始有了 “結”。自此,無論是拒絕參選的魯迅,還是此後因過早辭世而與諾獎失之交臂的老舍、沈從文,都沒能夠讓這個在期待和挫折中一再鬱結的“諾獎情結”消散。

可為例證的是,2000年李敖“獲諾貝爾文學獎提名”的新聞轟動一時,他的長篇小說《北京法源寺》因此洛陽紙貴。李敖後來卻半帶自嘲地解釋,任何大學的文學教授都有資格向諾貝爾獎評選委員會推薦人選和作品。而就在幾年前,“安徽詩人葉文斌將角逐諾貝爾文學獎”這一近乎惡作劇的訊息,仍然在同一時間占據了眾多媒體的頭條,引起了廣泛的關注和爭議,更是將國人的“諾獎夢”暴露無遺。

獲獎華裔

李政道:1957年物理學獎

美籍華裔物理學家。31歲時與楊振寧發現“弱相互作用中宇稱不守恆而獲獎。

楊振寧:1957年物理學獎

與李政道提出“弱相互作用中宇稱不守恆”觀念被實驗證明而獲獎。

丁肇中:1976年物理學獎

美籍華人,現任美國麻省理工學院教授,因為發現一種新的基本粒子獲獎。

朱棣文:1997年物理學獎

美國華裔,因“發展了用雷射冷卻和捕獲原子的方法”獲獎。現任美國能源部部長。

崔琦:1998年物理學獎

美籍華人,因發現並解釋了電子量子流體這一特殊現象而獲獎。

錢永健:2008年化學獎

生於美國,與美國日本2名科學家以綠色螢光蛋白的研究獲獎。

高錕:2009年物理學獎

高錕,擁有英國、美國國籍,因在“有關光在纖維中的傳輸以用於光學通信方面”取得突破性成就獲獎。

中國作家態度

中國的著名作家對諾獎話題諱莫如深,和他們明了諾獎的評選原則及中國文學與世界文學之間的差距有關,更和諾獎有可能給自己帶來無邊非議有關。換句話說,這些中國著名作家本身都已經對獲諾獎不抱什麼希望了。