在諾蘭達法發展的歷程中,曾對爐內貧化爐渣進行過研究,採取過提高貧化段爐底、增設坑壩、鼓入還原性氣體等措施。由於此法的熔池具有強烈的回混作用,這些措施皆未奏效,反而使爐體結構複雜化。在建造標準工業反應器時,放棄了在爐內貧化爐渣的方案,採用爐渣緩冷、選礦法貧化的方法,可從含銅3%~7%的爐渣選得含銅0.3%一0.35%的尾礦。1982年一座原用空氣鼓風、日處理銅精礦800t的工業標準反應器改用鼓入含氧38%的富氧空氣後,其日處理銅精礦量提高到2o00t,煙氣50:濃度達到21%,爐子壽命延長到4ood。諾蘭達法能夠較好地解決傳統煉銅流程存在的間題,是老廠改造和新廠建設方案之一。此法朝著提高鼓風中氧濃度,增加過程的自熱程度和強化生產方向發展。

諾蘭達法(Norandaproeess)向熔梳層鼓入空氣或富氧空氣,將加到熔池表面的含銅物料迅速熔煉成高品位銅銑的銅熔煉方法。屬於熔池熔煉。該法具有加速氣、液、固三相間傳質和傳熱過程的特點,是一種重要的強化、低能耗、少污染的煉銅新方法。諾蘭達反應器與臥式轉爐相似的圓簡型設備。

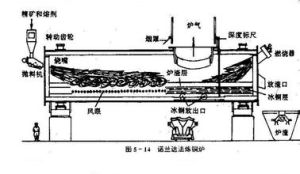

工業標準反應器的外長21.3m、外徑5.Zm。爐殼由50.smm厚耐熱鋼板製成,熔池總面積87m2,爐襯由鉻鎂質耐火磚砌築,在加料端與爐口之間一側配置了60個風眼,正常時開用50個。富氧空氣直接鼓入銅鏡層並採用耐火磚爐襯,因此鼓風中氧濃度一般限制在38%,鼓風壓力121.60kPa。托圈中心距為18·3m,爐體可轉動48’,發生事故時,可將風眼轉露..出熔池面。反應器的兩端都設有燒嘴,通過燃料燃燒向爐內供熱。工藝銅精礦、渣精礦與煙塵混勻,配入適量石英石熔劑後,由鏈式拋料機經加料口連續加到熔池表面。冶煉產物銅毓、爐渣和煙氣在反應器內沿水平同向流動。銅銑、爐渣分別從放銅口和放渣口間歇放出。煙氣由爐口排出爐外,送進一步處理。在正常操作時,爐體基本上固定不動,而且爐口只作煙氣的通道,密封比較容易。套用1963年加拿大的諾蘭達(Norada)研究中心在一台小型頂插噴槍的反射爐中做了試探性試驗,

1967年在諾蘭達冶煉廠建成一台轉爐爐型的反應器,並完成半工業試驗。半工業試驗反應器外長nm,外徑3.05m。1971年在霍恩(Horne)冶煉廠建了代台工業標準反應器進行工業試驗,後來過渡到正式生產。1978年美國的猶他(Utan)冶煉廠引進此項技術,新建了三台標準反應器。諾蘭達法有生產粗銅和生產銅毓兩種工藝。研究和生產證實,在生產粗銅時,粗銅含硫高達2%,砷、銻、秘等有害雜質進入粗銅相的比例甚高,給下一步精煉作業帶來困難。此外,生產粗銅的渣含銅量和爐溫都比生產銅梳的高。考慮到產品質量、銅的回收率和爐子壽命等因素,普遍推行生產含銅65%一70%的銅銑工藝制度。