名稱

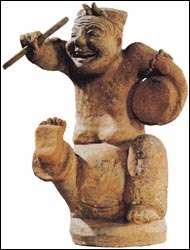

1957年在四川省成都市天回山墓出土的一件高53厘米的陶塑“說書俑”

1957年在四川省成都市天回山墓出土的一件高53厘米的陶塑“說書俑”簡介

此俑出土於四川省成都市天回山,高55厘米。其造型極為生動、傳神、活潑、幽默,引人入勝。其絕妙之外便是作者善於抓住人物動態的刻劃,在動勢中表現物象的內在神韻。此一說唱俑,身材短胖,上身裸露,兩肩上聳,大腹如鼓狀。左臂環抱小鼓,右手穩握鼓槌,左足曲蹲且赤著,右足赤著翹起,腰向前屈,臀向後翹,褲腰下垂至腹臀之下,雙目微閉,口朝右歪,舌亦吐卷於咀角之上,整個表情顯得眉飛色舞,極富想像力和感染力。整體塑造略有誇張,卻無繁瑣雕琢,重在傳神,質樸自然,是漢代無名藝術家的傑作。現藏於中國在歷史博物館。

注:現亦為《故事會》雜誌商標