簡介

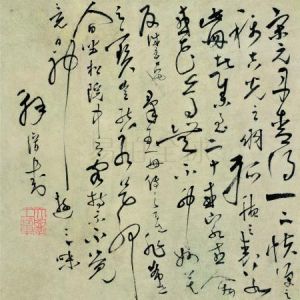

解晉草書

解晉草書明初學者、文學家。解縉生而秀異,穎敏絕倫,其母畫地為字,於襁褓中教之,一見不忘,六七歲就能即席吟詩作對,一時傳為神童。解縉歷明太祖、建文帝、成祖三朝,仕途曲折。洪武二十一年(1388)進士第,授中書庶吉士,初甚受朱元璋愛重。後因“抗直敢言”觸怒朱元璋而罷官。建文帝朱允文即位始再出仕。明初統治階級內部鬥爭複雜,政局險惡,而解縉賦性耿直,自難為明成祖朱棣所容。永樂五年(1407),便以“泄禁中語”,“廷試讀卷不公”,謫遷廣西。永樂八年(1410),他入京(今南京)奏事,適值成祖外出,乃謁見太子而還,竟以“無人臣禮”罪下詔獄,拷掠備至、受盡折磨。永樂十三年(1415),解縉被錦衣衛帥紀綱活埋雪中而死,年僅四十七歲。籍其家,妻子宗族徙遼東。後諡文毅。 解縉才氣放逸,下筆不能自休。解縉一生業績最足稱道的,就是主持撰修《永樂大典》。

早在入朝之初,他就向朱元璋提出編纂一部大型類書的建議,儘管當時未受重視,他仍然提出全書的體制、指導思想以及具體要求。直到永樂元年(1403),成祖才下詔編纂。初由解縉率領一百多人,用一年時間完成,定名為《文獻大成》。成祖以其內容不夠宏廣,於是又加派了姚廣孝、劉季篪為監修,動員儒臣文士二千一百餘人,重加修輯,用了五年時間,於永樂六年(1408)冬告成,由成祖改名為《永樂大典》。《永樂大典》全書二萬二千八百七十七卷,目錄六十卷,裝成一萬二千冊。廣收古今圖書七、八千種,總計約三億七千多萬字。內容誥繁,巨細並蓄。《永樂大典》之後,只有清乾隆時編的《四庫全書》在規模上超過了它。 解縉為明初書法名家,既精於小楷,又擅長行草,用筆精妙,出人意表。解縉喜歡寫狂草,其草書開晚明狂草先河。明何喬遠《名山藏》曰:“縉學書得法於危素、周伯琦。其書傲讓相綴,神氣自倍。”足見解縉書法的成就。

著作

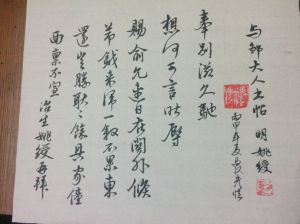

解晉《自書詩帖》

解晉《自書詩帖》解縉的著作有《白雲稿》、《東山集》、《太平奏疏》等。現在留存下來的有《解文毅公集》十六卷及《春雨雜述》一卷、《古今烈女傳》三卷。後人對他一生的評價是:“節千秋壯,文章百代尊。”鄒元標《解春雨學士舊墓》。