簡介

阿里

阿里阿里是中華人民共和國西藏自治區的一個地級行政區,位於中國西南邊陲、西藏自治區西部、青藏高原西南部。東起唐古拉山以西的雜美山,與那曲地區相連;東南與岡底斯山中段的日喀則地區仲巴、薩嘎、昂仁縣接壤;北倚崑崙山脈南麓,與新疆喀什、和田地區相鄰;西南連線喜馬拉雅山西段,與克什米爾及印度、尼泊爾毗鄰。共轄7個縣,人口僅8萬,是世界上人口密度最小的地區,總面積34.5萬平方公里。南北寬約680公里,東西長700多公里。平均海拔高度為4500米以上。

名稱由來

“阿里”一詞是藏語音譯,意為“屬地”、“領地”、“領土”等。直到9世紀初,這裡仍稱“象雄”。在漢文史籍中,不同朝代對其稱呼各異。9世紀前被稱為“羊同”,元代稱“納里速古魯孫”,明代稱“俄里思”,到了清代方稱“阿里”,直到今日。在藏文古籍中,“阿里”一詞是9世紀中葉以後才出現的。吐蕃王朝贊普之後裔來到這塊原屬象雄十八部的政治區域,並在此紮根。從此這塊上部區域名副其實地臣服雨贊普後裔的統轄之內,故此,才有“阿里”的稱謂。

歷史沿革

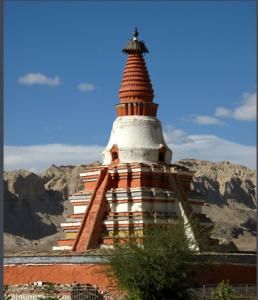

扎達士林

扎達士林阿里的文明史極其悠久,距今大約一、二萬年以前,即有人類在阿里境內活動。在日土、革吉等縣境內發現了舊石器時代晚期和新石器時代早期的打制石器等文化遺存。從日土縣夏達措東北岸發現的帶刃石片分析,這一帶先民製造使用工具已有了很大進步。從噶爾縣門士境內幾座遺址內發現的很厚的灰燼看,先民們支配自然的能力已有重大突破。

公元843年左右,末代贊普達瑪曾孫吉德尼瑪袞逃至象雄,建立地方割據政權,稱阿里王,阿里作為地名一詞由此出現。其後,建立阿里三圍政權。10世紀中葉,吉德尼瑪袞將其長子日巴袞、次子扎西袞、幼子德祖袞先後派往瑪爾玉(今拉達克)、布讓(今普蘭)和桑噶(今克什米爾南部)三地治理,後形成3個王系,史稱“上部三袞占三圍”。北宋乾德四年(966年),普蘭王扎西袞次子松艾在札布讓創立古格王系。11世紀中葉,普蘭王維德幼子扎贊德在今尼泊爾北部建立亞澤王系。宣和二年(1120年),古格第六代王索朗澤派其次子覺臥傑布在庫奴(今印度喜瑪偕爾邦北部)建立小王系,屬古格王管轄。13世紀後期,從桑噶王系中分離出巴當王系。古格第八代王澤巴贊死後,其二子分庭抗禮,各自掌政。吉德贊在朗欽藏布北岸的東噶•皮央繼承古格王位(其時古格故城為其冬宮);拜臥贊在朗欽藏布南岸的達巴(今札達縣達巴鄉)建立了相對獨立的小王系,後來成為達巴法王。

元代,阿里成為中央政府在西藏設定的地方行政區劃的一部分。至元二十九年(1292年),設納里古魯孫元帥府,府址位於下阿里宗喀(今日喀則吉隆縣),設元帥2人,統管阿里軍政事務。成宗大德二年(1307年),貢塘王系的俄達赤德前往元朝大都覲見,皇帝下諭旨“爾為西藏統治者後裔,應予封賜”,封其為王,領“阿里三圍”君主之銜,並賜予寶石製成的七字印章、1枚小印章、1枚普通印章和金冊詔書以及豐厚的禮品(參見《貢塘贊普世系》)。而阿里境內各王系仍繼續在其勢力範圍內行使相對獨立的地方管理權。

明襲元制,設俄力思軍民元帥府。崇禎三年(1630年),因教派之爭,拉達克進占古格,古格王朝被推翻,拉達克統治阿里50餘年。至清康熙二十年(1681年),達賴汗派甘丹才旺率蒙古族軍隊及藏軍收復阿里三圍,攻入拉達克首府列城後,西藏地方政府賦予其守邊納貢之責。清康熙二十五年(1686年),西藏地方政府在阿里建立噶本政權,管轄範圍包括今阿里地區全部和後藏西部地區的仲巴等地。噶本政府下轄四宗六本,四宗即札布讓宗、達巴宗、日土宗、普蘭宗;六本為左左本、朗如本、薩讓如本、曲木底本、幫巴本、朵蓋奇本。另有改則本(康巴部落移民)由色拉寺直接管轄,仲巴基巧、森果基巧(土著部落)均由西藏地方政府直接管轄。

1950年8月1日,中國人民解放軍進藏先遣連進軍阿里。1951年5月23日,《中央人民政府與西藏地方政府關於和平解放西藏辦法的協定》(以下簡稱“十七條協定”)簽訂後,阿里隨之和平解放。依據“十七條協定”規定,西藏現行社會政治制度不予變更,西藏地方政府包括所屬的阿里噶本政權機構及管轄區域維持不變。

1952年10月,成立阿里分工委,安志民為書記,阿里分工委受西藏工委、新疆分局和新疆軍區黨委雙重領導。

1956年,西藏自治區籌備委員會(以下簡稱自治區籌委會)成立後,在阿里成立基巧辦事處,下設普蘭、札達、日土、珠珠4個宗辦事處,作為過渡性政權機構。

1959年4月5日,阿里地區軍事管制委員會成立,並解散了噶爾本政府,停止其繼續行使地方政府職權。

1960年後,相繼成立了阿里專員公署,建立了各縣委和縣人民政府。

1965年,西藏自治區成立,原阿里分工委改為阿里地位,逐步形成地、縣、區三級黨委。

1970年1月1日,阿里地區的黨政領導工作委託新疆維吾爾自治區代管。

1979年3月7日,阿里地區黨政工作重新歸西藏自治區黨委領導直至今日。

1997年,地區行政公署駐獅泉河鎮。轄噶爾、普蘭、措勤、革吉、改則、扎達、白土7縣。(以上根據《政區大典》整理)

地理環境

阿里推薦旅遊景點

阿里推薦旅遊景點阿里地區位於中國西南邊陲、西藏自治區西部、青藏高原西南部。東起唐古拉山以西的雜美山,與那曲地區相連;東南與岡底斯山中段的日喀則市仲巴、薩嘎、昂仁縣接壤;北倚崑崙山脈南麓,與新疆喀什、和田地區相鄰;西南連線喜馬拉雅山西段,與克什米爾及印度、尼泊爾毗鄰。轄域總面積34.5萬平方公里。南北寬約680公里,東西長700多公里。

地貌

阿里地區地貌有高山、溝谷、土林、冰蝕、衝擊扇、冰磧和火山等類型,歷史上曾經把這種特徵概括為冰雪圍繞的“普蘭”、岩石圍繞的“古格”、湖泊圍繞的“瑪宇”,總稱為“阿里三圍”。

山脈

主要山脈有喜馬拉雅山脈、岡底斯山脈、喀喇崑崙山脈。南部和西南部為

深切的溝、谷及零星的衝擊扇地帶;東部及西北部地勢相對平緩,形成寬谷和一望無際的草原戈壁。總的地勢特徵是從南到北高原面次第抬升,而各大山脈主脊線逐漸降低,最高點為普蘭縣境內的納木那尼峰,海拔高程7694米,最低點在札達縣什布奇附近的朗欽藏布河谷,海拔高程2800米,最大相對高差4894米。

氣候

阿里屬二類風區,年平均風速在每秒3.2米以上,大風頻率高達8級以上,年大風日數在149天左右。年平均氣溫0℃,日平均溫度變化幅度極大,真正是“晚穿棉襖,午穿紗”。獅泉河鎮冬季終年低溫嚴寒,年平均氣溫不足零度,獅泉河鎮冬季極端最低氣溫-41度,夏季極端最高氣溫21度,晝夜溫差相當大,年溫差小年溫差小在海拔5000米以上的地方,8月白天氣溫為10℃以上,而夜間氣溫則降至0℃以下。

阿里全年降水量相當少,且季節性強。每年10月至第二年4月,降水量僅占全年的10%~20%,而5月到9月間,雨量十分集中,一般占全年降水量的80%以上。

阿里地區由於海拔高,氣候寒冷乾燥,全年降雨量相當的少,日夜溫差大。阿里的冬季漫長而又嚴寒。

人口

截至2010年底,阿里總人口為95803人,城鎮人口20250人,農牧區人口75553人。漢族人口為7367人,占7.72%;藏族人口為87493人,占91.65%;其他少數民族人口為605人,占0.63%。

民族宗教

普蘭

普蘭象雄部落時期,阿里估計人口約有6萬人。14世紀,古格王系人口估計約有10萬人。清朝時期,朝廷封青海囊謙仲巴(阿里稱幫巴)部落的藏族將領阿迦和阿朗為阿里上下幫巴本波(今革吉縣境內),上幫巴本與60餘名士兵來到阿里,並將其親眷遷到此地,成為阿里歷史上第一次人口大遷徙。18世紀,青海囊謙和那曲安多、改則一帶藏族來到今革吉縣鹽湖和改則縣康托落戶,成為第二次人口大遷徙。清後期,由於戰爭傷亡,農區人口大幅度減少,至1959年,阿里地區(包括珠珠宗)總人口有30040人。

解放初期,隨著人民解放軍和漢族幹部職工進入阿里,人口機械流動增加較大。阿里騎兵支隊和中共阿里分工委機關中大多為漢族軍人和幹部職工,人口構成亦發生新的變化,漢族人口和有文化人口在總人口中占有一定比例。

阿里原著人自稱門人。9世紀前後,吐蕃贊普後裔遷至阿里。17世紀,甘丹才旺在阿里留守的部分蒙古族軍人被同化融入藏族;同期分封阿里的青海將領將其親眷遷到今改則、革吉一帶定居,逐漸形成改則部落。和平解放後,以漢族為主的軍人、幹部、個體工商戶落戶阿里。2010年底,生活在阿里的有21個民族,藏族人口占93%以上。

阿里為西藏本土宗教-——苯教的發祥地。相傳雍仲苯教是由出生於魏摩隆仁地方(今阿里境內)的辛饒米沃且所創立。公元1世紀,苯教沿雅魯藏布江開始傳播到衛藏以至整個藏區。8世紀初,印度佛教大師佛密來到岡仁波齊朝聖,並廣傳佛法,此為藏傳佛教在阿里傳播的開端。10世紀末,仁欽桑布在阿里創立了第一座寺廟。11世紀中葉,應古格王絳曲沃邀請,阿底峽來到古格與仁欽桑布一起傳經弘法,是為藏傳佛教“後弘期”上路弘傳之始。相隔20多年後,在托林寺召開大法會,史稱“火龍年大法會”,相傳與會者多達數萬人。12世紀末,傳入竹巴噶舉派。13世紀中葉,直貢噶舉派傳入阿里。15世紀,古格人阿旺扎巴前往後藏拜宗喀巴為師,學成後,返回古格,傳播格魯派,托林寺為該教派傳播中心。17世紀上半葉,葡萄牙耶酥會傳教士經克什米爾到古格扎布讓傳授基督教。佛教信徒與其進行了尖銳的鬥爭。古格滅亡後,西方基督傳教士被驅逐出境。

和平解放後,中共阿里分工委和騎支認真貫徹執行黨的民族宗教政策,建立廣泛的反帝愛國統一戰線,實行宗教信仰自由和民族平等政策。西藏自治區成立後,阿里地區堅持落實憲法賦予的民族區域自治政策,維護宗教人士和少數民族民眾的合法權益。平叛改革時期,中共阿里分工委對一些重點寺廟實行保護措施。改革開放時期,黨和政府撥專款對文化大革命中遭到破壞或自然損壞的寺廟及建築進行了保護維修,成立寺廟民主管理委員會,依法對寺廟進行管理,使藏傳佛教與社會主義制度相適應。

90年代以後,中共阿里地委多次對寺廟拉康進行清查整頓,規範管理,加強教育,使民族宗教工作健康有序地發展。至2010年底,阿里已形成以藏族為主,與其他各民族共融的多元民族結構,全地區共有開放寺廟及拉康75座(其中寺廟57座,拉康18座)。

行政區劃

2012年,阿里地區調整為7縣、7鎮、37個鄉、141個村(居)委會。轄7個縣:噶爾縣、普蘭縣、札達縣、日土縣、革吉縣、改則縣、措勤縣。地區行政公署駐噶爾縣獅泉河鎮。

自然資源

水力

岡仁波齊

岡仁波齊阿里地區湖泊星羅棋布,水流資源蘊藏量達2萬千瓦,全地區有大小河流80多條,

湖泊60多個;境內總流程9500公里,流域面積近6萬平方公里。源於岡底斯和喜馬拉雅山的四條大河獅泉河、象泉河、馬泉河、孔雀河分別向西北、西南和東南方向流入印度、尼泊爾,成為印度河、薩特累季河、布拉馬普特拉河、恆河支流哥格拉河的上游,最終匯入印度洋和阿拉伯海。阿里因此被稱為“千山之巔、萬川之源”。水資源總量達167.57億立方米,水能蘊藏量75.93萬千瓦。

地熱

阿里地區蘊藏著豐富的地熱能,有獅泉河──雅魯藏布江地熱帶,崑崙山──可可西里地熱帶,岡底斯山──念青唐古拉山地熱帶。

礦產

礦產資源已探明的有30多種,礦點254處,其中有鹽、硼、鋁、芒硝、鉻、銀、金等。

動物

阿里高原野生動物有野牛、野驢、黃羊、長角羊和野耗牛。西部的湖邊有水鷹、白水鴨、天鵝、水鴿、黑頸鶴等各種野禽。

經濟

2013年,全地區生產總值達到28.9億元,固定資產投資達到31.4億元,地方財政收入達到1.96億元,社會消費品零售總額達到6.75億元,農牧民人均純收入達到6391元,城鎮居民人均可支配收入達到24723元

交通

公路

從拉薩到阿里有兩條道,北道1760公里,南道1190公里。北道車更多點,南道幾乎只有旅行團才走。

●北道

主要線路:拉薩-日喀則、日喀則-拉孜、拉孜-卡嘎、卡嘎-桑桑、桑桑-22道班、22道班以北-措勤、措勤-洞措、洞措-改則、改則-雄巴、雄巴-革吉、革吉-阿里獅泉河鎮。

●南道

22道班以南-薩嘎、薩嘎-仲巴、仲巴-帕羊、帕羊-大金寺、仲巴-大金寺、阿里-崗仁波齊。

民航

昆莎機場:中國國航開通成都——拉薩——阿里航線。

教育

“十一五”期間,阿里地區共有49所中國小和一所職業技術學校,有1004名在職專任教師,中國小教師學歷合格率比2005年分別提高了7.5和6.3個百分點,中國小校長持證上崗率達100%。全地區1018名學生被區內外高中錄取。2010年改擴建幼稚園1所,投入資金500萬元。學生宿舍和教室工程建設投入資金4026萬元,教育經費從2005年的3529.1萬元增加到11497.5萬元,教育基本建設投資從5450萬元增加到27500.3萬元。全地區校舍總面積從2005年的64633萬平方米改擴建到目前的100861萬平方米。

文化

文化藝術是古象雄文明的重要組成部分,產生了許多以傳說形式詮釋大自然的神話。象雄文化被稱為西藏的根基文化,古象雄文化的痕跡貫穿於西藏的方方面面。從生產到生活,從民俗到信仰,處處都有象雄文化的影子。比如祭山神、轉山等宗教活動儀式,都源自象雄文化。今天藏族人的習俗和生活方式,有許多也是象雄時代留傳下來的,比如轉神山、拜神湖、插風馬旗、插五彩經幡、刻石頭經文、放置瑪尼堆、打卦、算命,都有本教遺俗的影子。藏文起源於象雄文,當年松贊乾布派他的大臣吞米桑布扎創造藏文,最多只能叫象雄文字的改良

7世紀,印度佛教傳入阿里本土以後,出現了佛教傳說故事和歌謠,其內容豐富,形式多樣,從不同側面反映了不同時期勞動人民的精神風貌和內心追求,具有鮮明的西藏西部風格與魅力。

文學

和平解放後,隨著部隊和援藏幹部的大批進入,一些詩歌、散文、小說等現代文學和戲劇、電影、歌舞、小品等現代文化藝術形式進入阿里。如軍旅詩歌作品《生日的夜晚》、《馬褡子》;紀實文學《天殉》、《雪域之魂》等,反映了新時代阿里軍民的奮鬥和追求,為古老單一的高原文化注入了活力。改革開放後,文化市場也隨之開放,陸續出現遊戲室、歌舞廳等娛樂場所,阿里文化呈現出多元發展趨勢。

藝術

阿里的傳統藝術主要包括音樂舞蹈、曲藝戲劇和工藝美術,尤以藏族樂舞和工藝美術最為耀眼奪目。普蘭、札達一帶為果諧的發祥地之一。雍仲本教羌姆據傳是辛饒米沃且時期流行的一種宗教歌舞,後又與佛教進行了融合,廣泛流行於朗欽藏布、馬甲藏布一帶的寺院和民間。起源於札達的弦舞是阿里最古老的舞蹈種類之一,在古格遺址紅廟殘缺的壁畫中依稀可見,至今仍在普蘭、札達一帶民間流傳。阿里的雕塑、岩畫在整個西藏藝術畫廊中占有重要地位。古格時期的佛像雕塑不惜重金,雍容大氣;古格壁畫融高原質樸簡約和南亞及波斯開放、誇張於一體,獨具特色,開一代畫風。

節日

藏曆新年

阿里藏族民眾每月都有節日,其中藏曆新年是阿里一年中最為隆重的節日。從藏曆十二月初,開始準備各種年貨;中旬開始,每戶準備酥油和麵粉,製作“卡朵”(各種油炸食品)和“魯果”(彩色酥油花塑的羊頭或真羊頭,意為新年新收成),並在陶罐中浸泡青稞種子,培育青苗(藏語稱落菩余);藏曆十二月二十九日晚,全家圍坐歡聚,喝象徵團聚的“谷土”(由麵團、奶渣、人參果和剁成小塊的羊肋骨肉熬制的粥。藏曆初一拂曉時,家庭主婦將煮好的“羌乖”(青稞酒粥),送至家庭成員床前趁熱喝完。隨後打上新一年的第一桶水。待家人起床後,按輩份排位坐定,長輩端來五穀斗,由每人抓上幾粒,向天上撒去,表示祭神,然後依次少量送入口中,互相祝“扎西德勒”(吉祥如意)。大年初一一般閉門歡聚,互不走訪;初二開始,親戚好友們互相拜年,持續3-5天;藏曆初三,舉行更換房頂或帳篷頂上的經幡。

薩噶達瓦節

藏曆四月是“薩噶達瓦節”,此節日是為紀念佛教創始人釋迦牟尼的誕辰、成道和圓寂日。人們到岡仁波齊和瑪旁雍錯繞大圈,同時參與更換大纛儀軌。

望果節

藏曆八月中旬是阿里農區“望果節”,人們穿著節日盛裝,身背佛經,圍著農田繞圈;同時,帶著酥油茶、青稞酒及各種食品到田地里野炊,載歌載舞,並舉行賽馬、賽牛、射箭、投石、摔交等活動。

噶爾恰欽盛會

清康熙二十二年(1683年,藏曆第十一饒迥水豬年),為紀念驅逐拉達克戰爭中蒙古族軍人及藏軍取得的重大勝利,讚美大將甘丹才旺的功績,在噶爾雅薩的平措央澤(吉祥如意之廣闊平坦)舉行慶祝活動。後形成慣例至1959年。最初,噶爾恰欽盛會的為每年藏曆七月十二日,活動內容主要是賽馬和射擊等軍事演習。隨著參會人數的逐步增多,為方便在盛會期間進行廣泛的經商活動和徵收賦稅,後時間改為藏曆八月九日,1959年,開幕日期改為每年藏曆八月十日至十五日。

旅遊

班公湖

班公湖是自然界的一塊淨土,班公湖島的王國,也是阿里高原乃至全西藏的一個著名旅遊景點。班公湖島島面積不大,長約300米,寬200多米,島上沒有大樹,只有一些低矮的灌木,沿岸還生長著一些叫不出名字的草科植物,遍地是鳥類。

古格王國遺址

古格王國遺址位於阿里地區扎達縣境內,西距縣城約18公里。它於1961年3月被國務院列為國家級重點文物保護單位,現存有寺廟拉康共39座,有住寺僧人的寺廟25座,現存房屋洞窟300餘間和眾多房屋遺蹟,是當年奴隸和百姓的住所,山腰上遺存有高大的廟宇和密集的僧房;山頂上是王宮,包括聚會議事大殿、經堂、壇城、神殿和王室人員居住的冬宮和夏宮。從山腳到山頂的王宮,只有一條人工開鑿的暗道可以通達,整座古城設有大量的防禦性建築。

獅泉河

獅泉河,藏語稱森格藏布。印度河上源,西藏自治區西部主要大河之一。發源於岡底斯山主峰岡仁波齊峰 北面的冰川湖,自南向北流至邦巴附近轉向西流,經革吉在扎西崗附近與噶爾藏布相匯合轉向西北,流入克什米爾地區。獅泉河在中國境內長405公里,流域面積2.745萬平方公里。由源頭到革吉為上游段,長約152公里,落差646米;流經森格卡巴,右岸有終年不斷流的泉河補給,因泉水所在山體形同獅子,故名獅泉河。

瑪旁雍錯

瑪旁雍錯(LakeManasarovar)在西藏阿里地區普蘭縣城東35公里、崗仁波齊峰之南。其周圍自然風景非常美麗,自古以來佛教信徒和苯教徒都把它看作是聖地“世界中心”,是中國湖水透明度最大的淡水湖,藏發所稱三大“神湖”之一。它也是亞洲四大河流的發源地。

羌塘自然保護區

羌塘自然保護區始建於1993年,當時為自治區級自然保護區,2000年4月5日正式晉升為國家級自然保護區。位於西藏自治區西北部,崑崙山、可可西里山以南,岡底斯山和念青唐古拉山以北,面積約29.8萬平方公里,是青藏高原的主體部分,保護區行政範圍隸屬於阿里、那曲2個地區。羌塘自然保護區是世界第二大自然保護區。

薩噶達瓦節

薩噶達瓦節又稱佛吉祥日(農曆四月十三至四月十五日)四月十五日是藏傳佛教的傳統節日,藏語稱薩噶達瓦節。南傳佛教國家的信眾又稱衛塞節,意為月圓日。對於佛教信眾來講,是一極不平凡而又神聖的日子。它與佛陀一生中三件重要的大事聯繫在一起,即:誕生、成道、涅盤,是個三期同慶的吉祥的日子。1990年5月,中國佛教協會經趙朴初會長倡儀,漢傳佛教各寺院也將農曆四月十五日定為佛陀紀念日,稱佛吉祥日。這樣,中國各佛教寺院均要在這一天舉行慶典和法會。