鄉鎮介紹

西岙鄉

西岙鄉西岙鄉清代屬清通鄉四十六都。民國後期屬碧蓮區界坑鄉。1948年劃給青田縣,屬峰山鄉。1961年11月,又劃歸永嘉,稱西岙公社。1984年改稱西岙鄉。

西岙鄉牛業發展有較好的優勢和較長的歷史:有廣闊的山場、大量的山邊田地退耕還林有草地多,西岙陳茶山牛市場歷經100多年的發展已經逐步成型、有一支專門從事販牛生意的中介隊伍,同時也帶動了養羊業,促進了西岙鄉畜牧業發展。

全鄉土地以山地居多,自然資源較少,以林木為主,具有獨特的高山氣候,適宜發展優質無公害、綠色農產品和有機農產品。全鄉現有高山蔬菜共1670畝,其中青椒920畝、香芋200畝、西瓜500畝及四季豆等。西茂山現代自然生態農業開發場“有機豬肉”和“有機田魚”已通過了中國有機認證中心的認證,“有機水稻”結果測試也達到了有機標準。成立了三個專業合作社即西岙鄉綠健果蔬禽畜專業合作社、西岙鄉高山蔬菜合作社和家家樂禽畜合作社。

2005年,全鄉工農業總產值1017萬元比上年874萬元,增長率16.4%,其中農業收入629萬元比上年508萬元增長率2

西岙鄉

西岙鄉3.8%,人均收入扶貧監測數據為3227元,比上年的2525增長21.75%。全年外出勞動力為2369人,外出人員主要從事小買賣、小加工和打粗工為主,主要分布在溫州地區內,外省的主要在江蘇、山東、雲南等地,外出收入達到872萬元。

改革開放以來大事記

1982年,投資13萬元,建成西岙鄉人民政府綜合辦公樓;

1983年,完成第一輪土地承包;

1985-1986年,先後先後共集資48萬元,建成永縉公路西岙鄉境內路段,實現轄區內3個行政村通車;

1988年,實現村村通電;

1996年底實現村村通公路,總長度33公里,總投資400餘萬元;

1999年,完成第二輪土地承包;2003年行動電話開通,縣鄉有線電視聯網;

2004年,接入中國電信寬頻網路,數字互動電視開通。

經濟發展

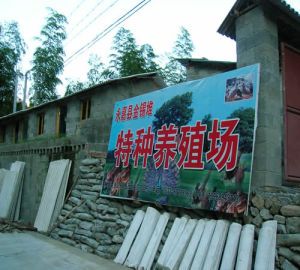

西岙鄉特種養殖場

西岙鄉特種養殖場西岙鄉地處永嘉西北部山區,全鄉高山峻岭,平均海拔700米左右,具有“永嘉西藏”之稱。該鄉生態環境優越,發展有機農業具有得天獨厚的優勢。近年來,西岙鄉黨委、政府非常重視有機農業的發展,開闢了農業增效、農民增收之路。2005年12月,該鄉西茂山現代自然生態農業開發場的畜禽養殖基地、水產養殖基地通過中國有機認證中心的認證,水稻也獲得“有機轉換”農產品。

西岙鄉積極調整產業結構,加大經濟開發力度,加快“短平快”項目的落實,農業開發和外出經商並進,努力推進農業增效、農民增收。全鄉農村經濟總收入1397萬元,工農業總產值 868.6萬元比2002年的828萬元增長了5 %;人均收入1731元,增長了5%;全鄉村集體經濟達96.5萬元。全鄉外出人口3115人,外出年總收入682.2萬元,比2002年的649萬元增長了5%。

根據地理環境、氣候特徵、農業發展趨勢和市場需求,發展高山反季節和優質農產品是西岙鄉的根本優勢。要做大做強高山蔬菜產業,對牛業、高山茶葉、稻田養魚、優質水稻等農民喜愛的增收途徑從發展綠色產品提高檔次的角度予以提升,才能真正增加農民的收入。西岙鄉新開發耕地312畝;新發展青椒800畝,平均收購價每公斤達到1元以上,已初步形成了產業發展的基礎;簽訂晚秈923優質稻訂單100畝,標準稻田養魚基地600畝,有機茶500畝。新發展鴨養殖場2個,10000多羽。

西岙鄉積極發揮中介組織的作用,鼓勵各類合作社走出去。為西岙鄉引進一批新的農業合作項目。全鄉成立了三個專業合作社即西岙鄉綠健果蔬禽畜專業合作社、西岙鄉高山蔬菜合作社和家家樂禽畜合作社。舉辦了七個農函大培訓班,共237人,並經常邀請市農業蔬菜研究所專家上門進行技術培訓指導。全鄉在家的農民幾乎家家戶戶參與高山蔬菜種植,為增加在家農民的收入提供了保障。積極創建農業品牌,申報有機食品。已經通過三年試驗和開發的西茂山現代自然生態農業開發場已通過了中國有機認證中心的“有機豬肉”和“有機田魚”的認證,“有機水稻”結果測試也達到了有機標準,這為下一步西岙鄉的效益農業發展提供了一個新的平台和機遇。

城鎮建設

西岙鄉

西岙鄉對於西岙鄉這樣一個地域偏僻、交通不便、信息滯後而長期貧困的鄉來說,政府的核心工作就是要改善生存環境、發展經濟。西岙鄉堅持“抓住機遇、積極爭取、量力而行、盡力而為”的原則,進一步加快發展。西岙鄉繼通鄉公路路面改造,完成通鄉水泥路10多公里;爭取廣電項目,使鄉內8個行政村的有線電視完成聯網改造,使得民眾生活內容大大豐富,使村民的信息獲取量大大提高。

與永嘉縣各鄉鎮相比,西岙鄉的基礎設施走在前列。繼坭坑村基本完成舊村改造後,西岙村也邁出了關鍵的一步,投入20多萬元,中心街拆建順利、水泥路澆築全面結束,現村容村貌煥然一新。在百年不遇的大旱中,各村自來水經受了嚴竣的考驗,大多的村都無法正常供水,為此,西岙村和泥坑村都投入了2萬多元,積極尋找水源,完善自來水工程。投入5萬元對鄉中心國小進行維修和附屬設施的建設,現各學校辦公條件進一步得以改善;投入7萬元對柴皮、坭坑、白石坭等村的衛生社區服務點進一步完善。至此,西岙鄉實現了村村通路、通水、通標準電、通電視、通程控電話的目標,不但在量上實現了村村通、而且在質量上不斷提高,全鄉人民的居住環境得以大大改善,民眾生活質量不斷提高。

經過努力,西岙鄉完成了11個行政村全部通康莊工程的目標,極大地改善了農村交通落後的面貌。平坦、暢通的水泥路將讓西岙鄉人民更快走上致富之路。西岙鄉黨委政府2002年起,緊緊抓住“欠發達鄉鎮”的扶持政策優惠大好時機,按照“量力而行,盡力而為、穩中求進”的方針,進一步加強基礎設施建設,使一個原本公路設備較差現一躍成為村村通水泥路的鄉。這是西岙鄉基礎設施建設史上一項歷史性的突破。這對促進全鄉經濟的發展,加快農業產業化和建設社會主義新農村,具有十分重要的意義,大大加快西岙鄉全面建設小康社會的進程。

社會事業

西岙鄉

西岙鄉由於西岙山高氣候寒冷,農業開發風險大,農業經濟增收不穩定,受天時地利市場等客觀素質影響大,嚴重製約著該鄉經濟的發展。根據該鄉的實際情況,依託生態優勢,走生態脫貧,生態致富之路,既是西岙的鄉情和時代發展的需要,也是西岙因地制宜可持續發展戰略,加快推進農村小康建設的必然選擇,西岙鄉在2005年就制定了創建省級生態鄉的實施方案。

按照中央十六屆五中全會關於建設社會主義新農村的要求,西岙鄉緊緊抓住機遇,結合生態鄉創建加強生態環境整治。借“康莊工程”建設之機,實現“路面硬化”。以“十百工程”為動力,加強村級環境的美化和管理,做到了“路燈亮化、衛生潔化、河道淨化、村莊綠化”。在坭坑村通過市級整治驗收的基礎上,西岙鄉整治了西岙村和郭坑村,按照生態鄉創建的要求在坭坑和西岙村開展生態村創建。

西岙始終以改善農村環境,提高農村形象,擴大農村知名度為根本,把建設農村生活污水處理場、生活垃圾處理場等環境基礎設施為重點,以點帶面,全面推進“創生態鄉”工作。在基礎設施上,做到柴皮、橫彭等六村的“路面硬化、村莊綠化、路燈亮化、衛生潔化、河道淨化”;坭坑村已經通過了生態村驗收。西岙鄉山清水秀、綠樹成蔭,植被覆蓋率高達到90%,有著豐富的自然資源。2007年西岙鄉獲得省級生態鄉金名片。