簡介

西山刁鼓

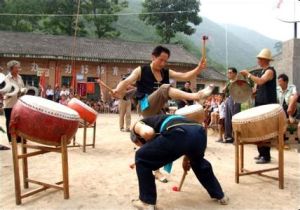

西山刁鼓西山民眾都非常喜歡這項大家都比較懂的民俗傳統文化,逢年過節香泉村村都要耍刁鼓,主要是隨社火隊一起進行游演,有時也單獨表演。西山刁鼓有著其獨得的藝術風格,耍刁鼓時鼓手、敲鑼者、打鑔者都要裝扮,造型分為鼓手、猴兒、捉扇子手、抬鼓者,所用道具有:①、鼓、鼓槌;②、鑔(銅鈸);③、平面銅鑼。由於化裝奇特,形式別致,鼓不像一般放在地上,而是由兩人將鼓抬起,現在大都放在鼓架上,讓鼓手相互爭搶敲擊,故稱刁鼓,“刁”既爭搶之意,當地也叫“猴兒刁梨”。

表演時,以四人敲鼓為主,另有三五人在鼓後成半圓或站八字形敲鑼、打鑔伴奏。全舞分為五段,即刁鼓、兩不見面、猴兒上竿、鼓帶鑼、跨腿鑽(當地俗稱翹尿梢)。每段表演內容、形式和鼓的排列位置不同,鼓手的擊鼓方法和節奏也不同,五段表演互不銜接,各自形成不同的風格特色:“刁鼓”矯健沉穩;“兩不見面”亦莊亦諧;“猴兒上竿”滑稽詼諧;“鼓帶鑼”灑脫流暢;“跨腿鑽”熱烈活潑。刁鼓的打擊樂譜稱為《德行鼓》。共分為七個段落,根據每段表演,敲擊不同的段落,表現出不同的情緒。常見的動作有“兩不見面”,即在敲擊一陣打鼓之後,又走出一人面向前站在兩鼓中間示為一屏障,擊鼓者打到一定節拍時,便雙手叉腰,作騎馬蹲襠式分別站於“屏障”前後,隨著鑔、鑼節奏的變化你右他左、你左他右地原地擺動,互相不停地交叉或左右窺視,甚為風趣。

多年來,區委、區政府非常關心西山刁鼓的保護和發揚,從80年代開始就曾先後多次組織水柏村的刁鼓隊到縣上、市上進行表演,參加比賽。目前一系列新的保護政策和措施正在制訂和實施,相信不久將來,西山刁鼓肯定會發揚光大。

表演者架起八面大鼓,八位擊鼓者身穿武士服裝站在中央敲擊各自的大鼓,隨之又去敲另一面大鼓,這樣不停的往返互敲,邊敲邊舞,動作粗獷有力,節奏鮮明。除擊鼓表演外,常見的動作有“兩不見面”,即在敲擊一陣打鼓之後,又走出一人面向前站在兩鼓中間示為一屏障,擊鼓者打到一定節拍時,便雙手叉腰,作騎馬蹲襠式分別站於“屏障”前後,隨著鑔、鑼節奏的變化你右他左、你左他右地原地擺動,互相不停地交叉或左右窺視,甚為風趣

基本內容

西山刁鼓表演形式獨特。主要是體現在表演時候,以四人敲鼓為主,另有三五人在鼓後成半圓或站八字形敲鑼、打鑔伴奏。全舞分為五段,即刁鼓、兩不見面、猴兒上竿、鼓帶鑼、跨腿鑽(當地俗稱翹尿梢)。

每段表演內容、形式和鼓的排列位置不同,鼓手的擊鼓方法和節奏也不同,五段表演互不銜接,各自形成不同的風格特色:“刁鼓”矯健沉穩;“兩不見面”亦莊亦諧;“猴兒上竿”滑稽詼諧;“鼓帶鑼”灑脫流暢;“跨腿鑽”熱烈活潑。

刁鼓的打擊樂譜稱為《德行鼓》。共分為七個段落,根據每段表演,敲擊不同的段落,表現出不同的情緒。

基本特徵

西山刁鼓有著其獨得的藝術風格,耍刁鼓時鼓手、敲鑼者、打鑔者都要裝扮,造型分為鼓手、猴兒、捉扇子、鑼手、抬鼓者。由於化裝奇特,形式別致,鼓不像一般放在地上,而是由兩人將鼓抬起,現在大都放在鼓架上,讓鼓手相互爭搶敲擊,故稱刁鼓,“刁”既爭搶之意,當地人也稱為“猴兒刁梨”,即猴子搶梨的意思。相關器具

所用道具有:①、鼓(高33厘米,直徑57厘米的扁圓鼓),鼓槌(長30厘米,槌把扎約40厘米長的紅綢);②、鑔(銅鈸);③、平面銅鑼;④、表演服裝。傳承譜系

香泉鎮水柏村刁鼓在袁文錫之前為家族式傳承,從他之後以師徒方式在本村範圍內傳承,傳承人全部為男性,其傳承譜系如下:第一代:清代水柏村人,姓名、年齡、出生年代等不詳;

第二代:袁壽凱,生於1890年,逝於1935年,水柏村人;

第三代:袁文錫,生於1938年,68歲,水柏村一組人;

第四代:袁收娃,生於1970年,36歲,水柏村一組人;

第五代:袁智平,生於1993年,13歲,水柏村一組人。

香全鎮前鋒村刁鼓主要是在民國時期學習於水柏村,其傳承方式主要是以鬆散型的師徒關係為主,有時候也不一定是師徒關係,這一代傳授者在村里年輕人當中,看誰學的好、又非常喜歡學刁鼓,就給他傳授刁鼓技藝,傳承人均為男性,其傳承譜系如下:

第一代:李進奎,民國初期前鋒村人,其它不詳;

第二代:屈建國,生於1941年,67歲,前鋒村四組人;

第三代:袁經太,生於1946年,60歲,前鋒村三組人;

第四代:田秋太,生於1960年,46歲;

第五代:許強,生於1990年,16歲。

主要價值

西山刁鼓風格獨特,歷史悠久,是陳倉區西部山區勞動人民從古至今傳下來的寶貴的非物質文化遺產,它真實的反映了當地民眾淳樸的民風、民俗,同時也是民眾喜聞樂見的大眾文化活動,每逢過年過節,刁鼓表演成為當地民眾必不可少的一道文化盛餐。西山刁鼓也是對古老的漢代建鼓舞的演化和傳承,雖無多少歷史文獻可以考證,但這種相似的藝術形式卻是獨一無二的。

西部山區發展一直比較落後,它處於陳倉區西北部偏遠的隴山深處,交通閉塞,地域偏僻,形成了相對獨立的文化氛圍。獨特的地理環境造成了西山刁鼓長期只在香泉流傳,其原生態保留的比較好,所以西山刁鼓並沒有完全受現代化社會的影響,使其保留了比較原始的藝術風格,

作為一種全國獨有的民間鼓樂舞蹈形式,它是陝西傳統民間藝術的重要組成部分。

所在區域及地理環境

陳倉區位於美麗富饒的陝西關中平原西端,東經106°18′24″——107°34′58″,北緯34°7′24″——34°44′38″之間,區委、區政府駐地虢鎮。全區現轄18鎮、338個行政村、2235個村民小組,總人口59.05萬,其中農業人口50.07萬;全區總面積2517平方公里,東西長119公里,南北68公里,耕地66.73萬畝。這裡交通便利,隴海鐵路、寶中鐵路、310國道、西寶高速公路穿境而過。

寶雞市陳倉區原名寶雞縣,2003年5月26日撤縣設區。其地理形態南扼川蜀、西控甘隴、北鎮寧蒙、東屏關中,地處秦嶺緯向構造帶,與祁、呂、賀山字形構造前弧之交吻部位。土地肥沃、氣候溫和、物產豐富,自古為兵家必爭之地,

楚漢爭霸之“明修棧道,暗渡陳倉”即發生於此,三國蜀魏戰爭也多在此進行。這裡也是中華民族發祥地之一。

瀕危狀況

由於陳倉區西部山區地理環境偏僻,經濟長期發展緩慢,貧窮落後的現狀使西山刁鼓發展受到限制,加之近幾年外來現代文化傳媒的影響也日益加大,西山刁鼓的生存環境不容樂觀。

水柏村68歲的刁鼓老藝人袁文錫是其家族的第三代傳承人,他目前身體不好,加之年邁,一些複雜的動作已經不能表演,他沒有多少文字知識,通過口授、身教把技藝傳給本村的年輕人,但學藝人不多,學精湛的傳人更少,年輕人更願意唱現代歌曲、跳現代舞。水柏村的鼓隊歸村社火會管理,道具是集體財產,在80年代該村鼓隊還經常到市上 、區上參加表演,近年來由於沒有資金和人才,90年代後期再也沒有走出深山。道具現在也只有4面鼓、4個鑔、一個鑼。

前鋒村近年來刁鼓隊有所發展,村里愛好刁鼓的村民自己購買道具和服裝,經常在附近村鎮進行演出,但掌握真正刁鼓技藝的是67歲的屈建國和60歲的袁金太。目前他們年歲已大,培養的幾個傳人,沒有真正的學到他們的技藝,他們很想把自己的技藝一代一代傳下去,但所處經濟發展落後的地區,年輕人為生活要出去掙錢,沒有心思專心學藝。村鼓隊沒有資金贊助,出去表演也就是圖個大家熱鬧,沒有實際收益,鼓隊現在面臨困難,難以維持。

保護計畫

多年來,西山刁鼓這項獨特的民間藝術受到了當地政府的關心和支持。80年代陳倉區政府就撥出專項資金10萬多元對全區的民間藝術進行了專門的調查摸底,並編集了寶雞民間歌舞集成一書,西山刁鼓就在其中。區、鎮人民政府先後投入資金6萬元支持香泉鎮水柏村、前鋒村刁鼓隊,並組織西山刁鼓5次在縣城、3次在市里參加表演,讓更多的人認識、了解西山刁鼓。除了政府部門的支持,香泉鎮水柏村、前鋒村兩村委會也對本村的刁鼓隊儘自己的能力投入了數目不小的資金,多年來,累計投資達12萬多元,這對比較貧窮的西山地區來說已經是一筆不小的資金了。由於當地民眾非常喜歡自己的刁鼓藝術,所以當外來資金缺乏來源時,他們就自己擠出點錢,大家集資為刁鼓隊購買道具、服裝等必用物品;在逢年過節時候,表演所在地的沿街商戶門店主動捐錢捐物,有的送麻花,有的捐上50元、100元,這些都是西山刁鼓長期生存下來的不可缺少的因素。主要保護內容

1、全面系統、準確的保護西山刁鼓的內容與藝術形式以及文化表現形式,盡力保護西山刁鼓獨特的藝術風格,防止其商業化、庸俗化。2、從總體上而言,主要是保護西山刁鼓的傳承人、保護表演作品、保護表現形式等三個方面。

3、建立起完整的保護體系和保護制度,使西山刁鼓的長期保護得到保障。在香泉鎮成立西山刁鼓藝術學校,招收學員,擴大傳承範圍。

4、強化地域保護,把水柏村、前鋒村劃為原生態保護地,使西山刁鼓免受其它同類文化藝術形式的同化。

5、盡最大能力挖掘、整理西山刁鼓的歷史資料、曲譜、技巧,並彙編成冊,形成完整的西山刁鼓藝術檔案。

6、成立西山刁鼓研究小組,並保證人員和一定的研究經費,使這項獨特的民間藝術在理論上的研究有所突破。

已採取的保護措施

1、早在80年代,陳倉區文化主管部門就非常關注西山刁鼓的保護,派專人深入西山,對刁鼓進行了近一月時間的摸底調查、蒐集資料,最終把西山刁鼓整理成文字性材料,收集在《寶雞民間舞蹈集成》一書中,使其現在有文字資料可查閱,一些獨特的鼓點、舞蹈動作在上面也有文字說明和圖解。2、近幾年,區文化主管部門經過調查研究,制訂了西山刁鼓保護計畫,並完善了刁鼓檔案,成立西山刁鼓保護研究小組,並讓刁鼓老藝人袁文錫、屈建國、袁金太參與進來,形成完善的組織體系,切實做到對西山刁鼓的全面保護。

3、由陳倉區人民政府向全區各鎮、各政府部門、各有關單位發了《關於加強優秀民間傳統文化保護工作的通知》,特別對加強西山刁鼓等民間傳統文化傳承人隊伍建設提出要求,並在西部山區開展民間文化生態保護區建設。同時也成立了陳倉區民間文化保護工程領導小組,制訂了陳倉區民間文化保護工程規劃綱要,提出了保護目標和保護計畫,西山刁鼓的保護就在其中,這個檔案的下發使西山刁鼓的保護有了明確目標和方向,也有了政策性檔案依據。

4、在今年又制訂了陳倉區非物質文化遺產保護工作方案,對前期的保護檔案進行了補充和完善,使其更具有操作性和科學性,尤其對西山刁鼓這樣獨特的民間藝術在時間上優先進行保護,爭取讓西山刁鼓這項古老的民間藝術煥發出新的光彩。

十年保護目標

西山刁鼓十年保護目標是:繼續補充、完善西山刁鼓保護工作計畫,逐步建立起由區、鎮、村三級政府組織組成的保護體系,建立完整的西山刁鼓的藝術檔案,傳承人基本能夠勝任傳承任務,並逐步擴大傳承人隊伍,同時加大對西山刁鼓原生態的保護力度。成立研究小組,加強對西山刁鼓的理論研究和積蓄後備力量,把其列入區級保護名錄,最終使西山刁鼓走出西山、走向社會,讓世人認識、了解這一獨特的民間藝術形式,使之世代傳承。通過實施陳倉區非物質文化遺產保護工作方案,到2016年,使西山刁鼓得到有效的保護,初步建立起比較完備的陳倉區西山刁鼓保護制度和保護體系。

五年保護工作計畫

2006年 貫徹落實有關西山刁鼓保護政策檔案精神;在新聞媒體進行宣傳;進行調查摸底,蒐集、整理有關資料。 承擔保護工作的單位切實負起責任,在全區形成保護刁鼓人人有責的社會環境,掌握刁鼓初步資料。

2007年 分別舉辦西山刁鼓工作人員培訓班及傳承人培訓班,對蒐集、整理來的資料進行歸檔。通過培訓,建立一支過硬的保護隊伍,提高傳承人技藝,刁鼓資料完整歸檔。

2008年 舉辦西山刁鼓研討會,編輯教材,建立資料資料庫;在香泉鎮水柏村、前鋒村建立兩個西山刁鼓原生態保護區。 提高西山刁鼓的理論研究層次,爭取有所突破,設立刁鼓原生態保護區。

2009年 在城區舉辦西山刁鼓藝術展演周,同時爭取在市以上城市進行展演。在社會上招收對西山刁鼓感興趣的學員,擴大其傳承範圍。 創造更多的機會,讓社會認識、了解西山刁鼓,吸引更多的年輕人學習刁鼓。

2010年 對這五年的保護工作進行評估,總結經驗,以此來制訂下一個五年保護計畫。得到豐富的保護工作經驗,為制訂一步保護計畫打下良好的基礎

五年主要保障措施

1、繼續補充、完善西山刁鼓保護工作計畫、保護制度;2、逐步建立起由區、鎮、村三級政府組織組成的保護體系,把對西山刁鼓的保護工作納入政府崗責考核制度;

3、建立完整的西山刁鼓的藝術檔案,傳承人基本能勝任傳承任務,並逐步擴大傳承人隊伍;

4、加大對西山刁鼓原生態的保護力度,設立保護區;

5、加強研究小組建設,提高西山刁鼓理論研究水平,積蓄後備力量,優先向上申報保護代表作名錄及列入區級保護名錄。

建立機制

1、建立陳倉區西山刁鼓保護工作領導小組,主要對西山刁鼓的保護工作進行總體領導和督促指導;2、制訂保護工作方案、計畫,並提出了長期保護規劃,使西山刁鼓的保護工作有依據、有方向、有目標;

3、成立西山刁鼓理論研究小組,挖掘、整理、研究其深層次的東西以及已經失傳的技藝;

4、通過一系列政府檔案,堅決落實保護工作人員和保護經費,為西山刁鼓的保護工作打下堅實的基礎;

5、建立起由區、鎮、村三級政府組織組成的保護體系,把對西山刁鼓的保護工作納入政府崗責考核制度。

經費預算及依據說明

1、2006年成立調研小組,利用1-2月時間進一步調查摸清西山刁鼓底子,完善各項保護政策檔案,加大保護政策的宣傳力度和利用各種媒體宣傳西山刁鼓,需要資金投入2萬元;2、2007年為水柏村和前鋒村的兩個刁鼓管理組織更換增添道具、服裝等物品,購買這些物品,需要資金投入6萬元;

3、2008年成立理論研究小組,挖掘已經失傳的刁鼓技藝,整理研究鼓譜、曲譜等資料,出版論文專著,編寫教材,收集各類影像資料,購買所需器材、設備等,需要資金投入20萬元;

4、2009年在水柏村、前鋒村成立刁鼓原生態保護區,主要措施是:固定村鼓隊人員並每月發一定補貼,建立村鼓隊活動室,加強村刁鼓演出隊伍建設,保證經常性的演出活動,以村為單位投資計算,每村應投入資金15萬元,總計需要資金30萬元;

5、2010年在香泉鎮投資新建西山刁鼓藝術學校,經估算,需投入資金60萬元建校。

根據以上預算,總計需要經費118萬元。經費來源渠道是:自籌資金20萬元,上級財政支持資金98萬元。