簡介

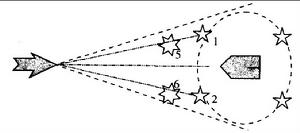

對抗雷達紅外複合制導飛彈的假目標布陣

對抗雷達紅外複合制導飛彈的假目標布陣複合制導是飛彈在飛行過程中採用兩種以上制導方式的制導系統,主要目的是提高制導精度,在命中精度相同的條件下,其作用距離比單一制導的作用距離更遠,並可以增強飛彈的抗干擾能力。

任何一種制導方式都有它的優缺點,採用複合制導可揚長避短,更好地滿足作戰要求。如慣性制導的優點是彈上設備簡單,不易受外界干擾,但制導精度隨射程的增大而降低,特別是攻擊活動目標時誤差更大。而尋的制導一般作用距離較短,但制導精度較高。兩者結合運用,可以更有效地提高飛彈的命中精度。對於一種飛彈,當其彩不同的制導方式或不同信息源完成飛彈制導時稱為複合制導。複合制導套用二種或兩種以上的制導方式或信息源,充分發揮各種制導的特點,在實戰環境下實現飛彈全程的最佳化制導。複合制導可分為串聯復拿帽導和並聯複合制導。串聯複合制導主要是用來既增大飛彈射程同時又確保飛彈制導精度,有時也用來實現飛彈的發射後截獲,再轉至飛彈的主要制導方式。並聯複合制導訂是飛彈備有兩種或多種信息源實現飛彈制導,根據作戰環境選擇制導形式,提高飛彈抗干擾能力,不要時也可相互輔助完成飛彈制導。

類型

微波紅外複合制導半實物仿真系統

微波紅外複合制導半實物仿真系統自主尋的制導:如法國的“飛魚”初始段和中段採用慣性制導,中國的C-802反艦飛彈初始段和中段採用程式制導,接近目標時二者都採用末段雷達主動尋的制導。

遙控尋的制導:如美國的“愛國者”地空飛彈,採用的就是指令制導和半主動雷達尋的制導,制導精度高,抗干擾能力強。台軍目前擁有3套“愛國者”PAC-2型飛彈系統(飛彈200枚),該系統由飛彈、5~8輛四聯裝發射車、1輛多功能相控陣雷達車、1輛指揮控制車和電源車組成。其中多功能相控陣雷達可完成目標搜尋、跟蹤、識別,以及飛彈跟蹤、制導和反電子干擾等多種功能。

慣性、遙控尋的制導:台灣的“天弓”Ⅱ地空飛彈採用初段慣性、中段無線電制令、末段主動雷達尋的複合制導。該飛彈最大速度4馬赫,最大射程100公里,射高25公里,目前台軍擁有該飛彈發射架4部,飛彈50枚。1992年台灣和美國共同對“天弓”Ⅱ進行改造,提高其攔截戰術彈道飛彈的能力,1999年7月進行了實驗,計畫2000年後裝備部隊。美國的“宙斯盾”防空飛彈和“標準”式艦對空飛彈初始段和中段採用慣性加無線電指令制導,末段採用半主動雷達尋的制導。

慣性、地形匹配、GPS數字景象匹配製導:這種複合制導方式先是慣性制導,中段用地形匹配製導和GPS制導,接近目標時再由數字景象匹配進行末端制導。“戰斧”BlockⅢ巡航飛彈的初始段採用慣性制導,中段採用地形匹配製導,若飛彈飛經大海、沙漠、平原時,採用GPS系統制導,最後一關是採用數字式景象匹配作末制導,使飛彈導向目標。

套用

飛彈武器

英國的“星光”便攜飛彈採用複合制導技術

隨著技術的發展,為了滿足不斷提高的作戰需求,複合制導技術也在不斷改進和發展。其主要發展趨勢是適應飛彈武器增大射程,提高命中精度,增強抗干擾能力和反隱身等作戰需求。例如,為了增大射程和提高精度,美國最新的“戰斧”巡航飛彈已由過去的性制導+地形匹配製導改成全球定位系統/性制導+數字景象匹配製導。愛國者遠程防空飛彈已由原來的指令+TVM制導改成性制導+毫米波主動雷達尋的制導。為了提高精確打擊能力,美國正在開發的小型巡航飛彈“雪豹”將採用毫米波雷達/紅外成象複合導引頭。

近程防空飛彈武器系統為了提高抗干擾能力和反隱身能力正在採用並聯複合制導。例如法國的新一代的響尾蛇NG/VT-1和以色列的ADAMS都採用了雷達和光電複合制導。英國的“星光”便攜飛彈採用無線電指令/雷射駕束複合制導。法國的“西北風”飛彈將採用可工作在兩個紅外波段的導引頭等。

複合制導指的是採用多種制導方式制導,通常只適用於中程以上飛彈,我國的紅旗9防空飛彈就套用了該技術。

確保嫦娥三號精確入軌

2013年12月2日凌晨,嫦娥三號探測器在長征三號乙運載火箭的托舉下升空,並準確進入地月轉移軌道。這意味著該集團一院火箭控制系統研製團隊所用的複合制導方案通過驗證。制導與控制系統是運載火箭的大腦與神經中樞,承擔著實現運載火箭飛行軌跡、姿態以及軌道精確控制的功能,以保證運載火箭沿預定的軌道穩定飛行,並將衛星、飛船、空間探測器等飛行器準確送入預定軌道。本次任務相比嫦娥二號,入軌精度需提高三倍有餘,現有全慣性制導方案的理論入軌精度難以滿足。為此,控制系統研製團隊採用了雙雷射慣組+衛星導航的複合制導技術方案。

要滿足探月工程要求,所選方案不僅要能大幅度提高入軌精度,還要具有較強的抗干擾能力。通過對飛行軌道的特點和複合制導的方法反覆分析,制導設計團隊提出了不同飛行段使用不同複合制導方法的接力式控制方案,最終確定了雙雷射慣組+衛星導航的複合制導技術方案。這樣不僅可以將每種方法的優點在其較好使用條件下發揮出來,還能在其他系統或設備出問題的情況下進行相互彌補,從而擴大適用範圍,進一步確保了任務的順利完成。

目前,雙雷射慣組+衛星導航的複合制導技術已在兩髮長征系列火箭中得到試驗驗證,隨著方案的實現,將在後續火箭任務中廣泛套用。