臨床表現

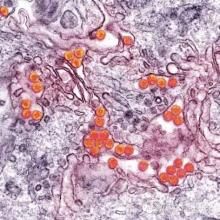

裂谷熱病毒

裂谷熱病毒許多種蚊子可能是裂谷熱的媒介,伊蚊和庫蚊是動物病流行的主要媒介,不同地區不同蚊種被證明是優勢媒介。在不同地方,泰氏庫蚊(CulexTheileri)、尖音庫蚊(Culexpipiens)、叮馬伊蚊(AedesCaballus)、曼氏伊蚊(AedesMcintoshi)、金腹漿足蚊(EratmopeditesChrysogaster)、等曾被發現是主要媒介。此外,不同蚊子在裂谷熱病毒傳播方面起不同作用。伊蚊可以從感染動物身上吸血獲得病毒,能經卵傳播(病毒從感染的母體通過卵傳給後代),因此新一代蚊子可以從卵中獲得感染。在乾燥條件下,蚊卵可存活幾年。期間,幼蟲孳生地被雨水衝擊,如在雨季卵孵化,蚊子數量增加,在吸血時將病毒傳給動物,這是自然界長久保存病毒的機制。

人感染病毒2-6天后,突然出現流感樣疾病表現,發熱、頭痛、肌肉痛、背痛,一些病人可發展為頸硬、畏光和嘔吐,在早期,這類病人可能被誤診為腦膜炎。持續4-7天,在針對感染的免疫反應IgM和IgG抗體可以檢測到後,病毒血症消失。人類染上裂谷熱病毒後病死率通常較低,但每當洪水季節來臨,在肯亞和索馬里等非洲國家則會有數百人死於該病。大多數病例表現相對輕微,少部分病例發展為極為嚴重疾病,可有以下症狀之一:眼病(約0.5-2%)、腦膜腦炎或出血熱(小於1%)。眼病(特徵性表現為視網膜病損)通常在第一症狀出現後1-3周內起病,當病損在視網膜中區,將會出現一定程度的永久性視力減退。其他綜合症表現為急性神經系統疾病,腦膜腦炎,一般在1-3周內出現。僅有眼病或腦膜腦炎時不容易發生死亡。裂谷熱可表現為出血熱,起病後2-4天,病人出現嚴重肝病,伴黃疸和出血現象,如嘔血、便血、進行性紫癜(皮膚出血引起的皮疹),牙齦出血。伴隨裂谷熱出血熱綜合症的病人可保持病毒血症長達10天,出血病例病死率大約為50%。大多數死亡發生於出血熱病例。在不同的流行病學文獻中,總的病死率差異很大,但均小於1%。

流行概況

里夫特裂谷熱暴發後,肯亞的醫護人員抓緊消毒。

里夫特裂谷熱暴發後,肯亞的醫護人員抓緊消毒。2000年9月份,裂谷熱疫情首次出現在非洲以外地區,沙烏地阿拉伯(南部的加贊地區)和葉門報告確診病例,據世界衛生組織介紹:至10月9日,葉門衛生部報告發病321例,死亡32例,病死率為10%;沙烏地阿拉伯衛生部報告291例中,死亡64例。在原來沒有該病的阿拉伯半島發生了流行,這直接威脅到臨近的亞洲及歐洲地區。

預防和控制

(1)在疫區免疫易感動物是控制裂谷熱的關鍵措施之一。動物接種裂谷熱病毒疫苗可預防裂谷熱感染。已有減毒活疫苗和滅活疫苗供獸醫、實驗室人員使用。活疫苗只需要一針,產生永久的免疫力,但目前可得到的疫苗會引起懷孕動物流產。死疫苗不會引起這些不必要的效果,但必須給予多劑量才產生保護力。尚無疫苗註冊,至今無商業化產品,但被試驗性使用保護處於高度暴露危險的人群,其他候選疫苗正在研究中。

(2)滅蚊防蚊,控制、降低蚊媒密度能有效預防感染,控制疫情傳播蔓延。

在流行期間,使用殺蟲劑控制蚊媒是有效的。清除蚊媒孳生地,降低蚊幼指數是控制蚊媒傳播傳染病的根本性措施。

已有報導可通過衛星、地理信息系統來監測導致蚊子數量增加的氣候條件變化,及時預測暴發,從而使當局採取措施避免即將發生的暴發疫情。

預防裂谷熱病毒感染,個人尤其是在疫區的旅遊者或疫區屠宰場的職業人員的防護是重要和有效的,穿防護衣如長衫長褲,使用蚊帳和驅蟲劑,在媒介蚊咬人尖峰時間避免戶外活動,要特別注意白天防蚊。戴手套和穿其他合適的防護服,抓病畜或組織時特別謹慎,避免接觸病畜,採集和處理疑似或確診的裂谷熱病例標本時應採取保護措施,由經過訓練的專業人員在合適的實驗室處理標本等可以有效預防裂谷熱病毒感染。

(3)傳染源管理:病人嚴格隔離治療。

在傳統疫區以外發現裂谷熱疫情,意義非凡,應確定是否新病毒引入或以前就有病毒而僅僅現在才引起公共衛生當局注意,開展生態學研究確定觸發疫情暴發的因素非常重要。但無論如何,在阿拉伯半島流行裂谷熱已經警告人們,只要媒介存在,條件適合時,裂谷熱病毒傳入新的地區就有可能引起動物、人間流行,裂谷熱很可能如登革熱一樣成為一個世界性的公共衛生問題。

當蚊媒傳染病如裂谷熱局限於個別地區流行時,加強檢疫工作,有可能避免或延遲疾病傳入非疫區,而當蚊媒傳染病如登革熱在世界範圍內流行較廣時,由於全球貿易和運輸交通、人員流通激增,消除了天然屏障和地域邊界,便利了蚊媒等生物流動,任何地區要防止蚊媒傳染病輸入幾乎防不勝防,加強本土滅蚊工作--做好自己的事,清除傳播媒介孳生地,降低蚊媒密度就顯得十分重要。

診斷和治療

在流行區,根據流行病學和臨床資料可以作出臨床診斷。可採取幾種方法確診急性裂谷熱,包括血清學試驗(如ELISA)可檢測針對病毒的特異的IgM。在病毒血症期間或屍檢組織採取各種方法包括培養病毒(細胞培養或動物接種)、檢測抗原,和PCR檢測病毒基因。實驗發現抗病毒藥病毒唑(Ribavirin)能抑制病毒生長,但臨床上尚未有評價。大多數裂谷熱病例症狀輕微,病程短,因此不需要特別治療。嚴重病例,治療原則是支持、對症療法。