裂變同質異能素

正文

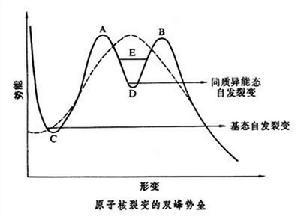

一種新型的同質異能素,它是以自發裂變為主要衰變方式的、處於特殊激發態(裂變同質異能態)的重核素,與同一核素的基態相比,自發裂變半衰期短得很多,相差可達1020倍以上。裂變同質異能態的激發能一般為2~3兆電子伏。裂變同質異能素的存在是1962年由С.М.波利卡諾夫等人首次發現的。B.M.斯特魯金斯基1967年提出的雙峰裂變勢壘理論,很好地解釋了這一現象以及另外一些當時尚未得到解釋的事實。經典的液滴模型裂變理論認為,在裂變過程中,原子核發生形變,形變增大到一定程度後,斷開成兩部分。隨著形變的增大,原子核的勢能先是上升,到達一極大值,然後再下降(如圖中虛線所示),這就是裂變勢壘。斯特魯金斯基把核殼層模型的概念從球形核推廣到大形變核(見綜合模型),對上述液滴模型理論進行校正。由於大形變的殼修正,某些中子數接近147的原子核,勢能曲線上出現一個凹坑,形成了兩個峰(如圖中實線所示)。這樣的勢壘稱為雙峰勢壘。

裂變同質異能素

裂變同質異能素 裂變同質異能素

裂變同質異能素裂變同質異能態的成因與原子核的一般同質異能態(見同質異能素)的不同,並非由於較大的自旋差異,而是由於該態原子核的形狀同基態的不一樣,所以又被稱為形狀同質異能態。有趣的是,形狀同質異能態本身還可以具有自己的自旋同質異能態(如在圖上 E處)。因此,一個核素可以有兩個裂變同質異能態,它們之間自旋相差很大,激發能、壽命也不一樣。

到1979年為止,在鈾、鎿、鈽、鎇、鋦、錇的33個核素中(質子數92~97,中子數141~152),總共已觀察到44個裂變同質異能素,以鈽、鎇為最多。其中,半衰期最短的只有10-12秒量級,最長的為14毫秒。

裂變同質異能素的發現及深入研究,豐富了人們對於裂變過程的認識,也加深了對於重原子核特性的了解。

參考書目

R.范登博施、J.R.休伊曾加著,黃勝年等譯:《原子核裂變》,原子能出版社,北京,1980。(R. Vandenbosch, J.R.Huizenga,Nuclear Fission, Academic Press, New York and London,1973.)