衰變綱圖

正文

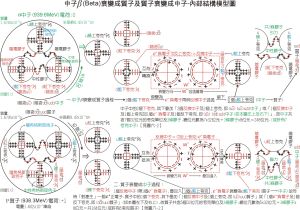

原子核的組成粒子-內部結構模型圖

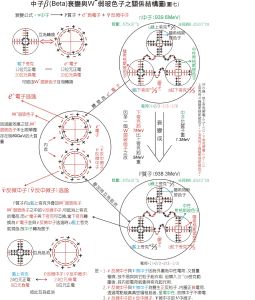

原子核的組成粒子-內部結構模型圖 衰變綱圖中包含了在研究原子核衰變中積累起來的關於核低激發態性質的大量實驗數據,為核結構理論的發展提供了重要的資料,這些數據是通過 σ射線能譜學、β射線能譜學和γ射線能譜學的研究得到的。此外,衰變綱圖上給出的半衰期和射線能量及強度的數據,也是發展放射性同位素套用的基礎。

典型的衰變綱圖,通常包括以下三個方面的內容:①衰變時發射出的粒子(或射線)的種類及其能量和強度;②γ躍遷的多極性;③從對衰變過程的研究中獲得的關於母核和子核結構的知識,即衰變所涉及的各能級的能量、自鏇和宇稱(見原子核的能級)。

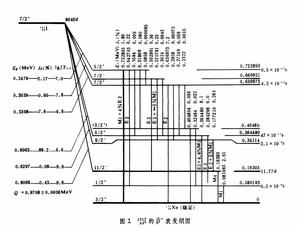

衰變綱圖中一般以橫線表示核能級,最上的粗橫線表示母核的基態,最下的粗橫線表示子核的基態,中間的橫線表示子核的激發態,其中一條中等粗細的線(自鏇宇稱為

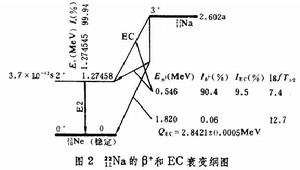

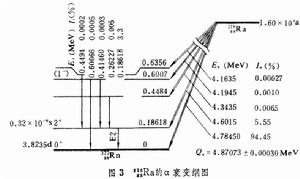

表示半衰期較長的激發態,即同質異能態(如圖1,並見同質異能素)。以向右斜的箭頭表示β- 衰變,向左斜的箭頭表示β+ 衰變或軌道電子俘獲(圖2);以向左斜的雙線箭頭表示α衰變(圖3);以豎直的箭頭表示從子核較高的激發態到較低的激發態或子核基態的γ躍遷。把能量、半衰期、γ躍遷的多極性、自鏇、宇稱等數據記在相應的位置。下面以幾個具體的例子說明各種衰變的衰變綱圖。衰變綱圖的具體畫法在不同的書上略有差異,但基本內容是一樣的。

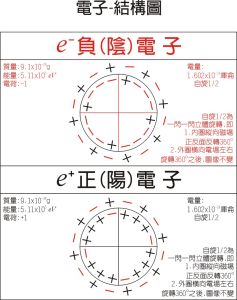

表示半衰期較長的激發態,即同質異能態(如圖1,並見同質異能素)。以向右斜的箭頭表示β- 衰變,向左斜的箭頭表示β+ 衰變或軌道電子俘獲(圖2);以向左斜的雙線箭頭表示α衰變(圖3);以豎直的箭頭表示從子核較高的激發態到較低的激發態或子核基態的γ躍遷。把能量、半衰期、γ躍遷的多極性、自鏇、宇稱等數據記在相應的位置。下面以幾個具體的例子說明各種衰變的衰變綱圖。衰變綱圖的具體畫法在不同的書上略有差異,但基本內容是一樣的。  β射線(即自由電子)-內部結構模型圖

β射線(即自由電子)-內部結構模型圖 γ射線-內部結構模型圖

γ射線-內部結構模型圖 衰變綱圖

衰變綱圖 衰變綱圖

衰變綱圖 衰變綱圖

衰變綱圖 和強度

和強度 ,用斜寫的數字標在相應垂線的始端。表示γ躍遷多極性的符號E2和M1等標在垂線的一側,例如圖中的M1+4%E2表示該γ 躍遷是96%的磁偶極輻射(M1)和4%的電四極輻射(E2)的混合。水平線左端上面的數字表示該能級的自鏇,數字右上角的“+”號或“-”號分別表示該能級的宇稱為“偶”或“奇”。水平線右端上面的數字表示激發態的能量,單位是兆電子伏(MeV),水平線右端的數字表示該能級的半衰期,單位是秒 (s)。右下方的Qβ- 稱為β- 衰變的Q 值,它代表母核基態和子核基態之間的能量差。lgfT½;值用來確定β躍遷的禁戒類型。如果知道了β躍遷的禁戒類型和母核的自鏇和宇稱,就可以根據β躍遷的選擇定則,對β躍遷後直接到達的子核激發態的自鏇和宇稱做出推測。同樣,知道了γ躍遷的多極性和該躍遷所聯繫的兩個能級之一的自鏇和宇稱,就可以推測另一個能級的自鏇和宇稱。從圖1中可以看出,母核到子核基態的衰變,可以通過許多種途徑實現,例如,可以先經過β- 躍遷到子核的0.722893MeV激發態,然後再經0.722893MeV的γ躍遷到達子核基態;也可以在β- 躍遷後先經過0.642703MeV 的γ躍遷到達子核的第一激發態,然後再經過0.080183MeV的γ躍遷到達子核基態。

,用斜寫的數字標在相應垂線的始端。表示γ躍遷多極性的符號E2和M1等標在垂線的一側,例如圖中的M1+4%E2表示該γ 躍遷是96%的磁偶極輻射(M1)和4%的電四極輻射(E2)的混合。水平線左端上面的數字表示該能級的自鏇,數字右上角的“+”號或“-”號分別表示該能級的宇稱為“偶”或“奇”。水平線右端上面的數字表示激發態的能量,單位是兆電子伏(MeV),水平線右端的數字表示該能級的半衰期,單位是秒 (s)。右下方的Qβ- 稱為β- 衰變的Q 值,它代表母核基態和子核基態之間的能量差。lgfT½;值用來確定β躍遷的禁戒類型。如果知道了β躍遷的禁戒類型和母核的自鏇和宇稱,就可以根據β躍遷的選擇定則,對β躍遷後直接到達的子核激發態的自鏇和宇稱做出推測。同樣,知道了γ躍遷的多極性和該躍遷所聯繫的兩個能級之一的自鏇和宇稱,就可以推測另一個能級的自鏇和宇稱。從圖1中可以看出,母核到子核基態的衰變,可以通過許多種途徑實現,例如,可以先經過β- 躍遷到子核的0.722893MeV激發態,然後再經0.722893MeV的γ躍遷到達子核基態;也可以在β- 躍遷後先經過0.642703MeV 的γ躍遷到達子核的第一激發態,然後再經過0.080183MeV的γ躍遷到達子核基態。 其他衰變 α衰變、 β- 衰變、β+ 衰變和軌道電子俘獲(記作EC)衰變的綱圖,就其內容而言是大體相似的,只是表示方法稍有不同。圖2是β+ 衰變和電子俘獲(EC)衰變的綱圖的例子。母核 崐Na位於綱圖的右上角,從母核發出的帶箭頭的斜線表示電子俘獲躍遷,用長度為1.022MeV(正負電子對的靜止能量)的垂線再加上帶箭頭的斜線表示β+ 躍遷,以此來反映這樣的事實:即只有當母核同子核能級之間的能量差大於1.022MeV時,從母核向這個能級的β+ 躍遷才是可能的;否則二者之間的躍遷只能通過電子俘獲進行。圖2中從母核向子核第一激發態躍遷的lgfT½;值是電子俘獲和β+ 躍遷lgfT½;值的平均值。Q

是母核基態和子核基態之間的能量差。圖3是 α衰變綱圖的例子,圖中用帶箭頭的雙線表示α衰變,右側的Eα及Iα是所發射的 α粒子的動能和強度(%)。Qα為母核基態和子核基態之間的能量差,是母核基態衰變到子核基態的σ粒子動能和子核反衝能量之和。

是母核基態和子核基態之間的能量差。圖3是 α衰變綱圖的例子,圖中用帶箭頭的雙線表示α衰變,右側的Eα及Iα是所發射的 α粒子的動能和強度(%)。Qα為母核基態和子核基態之間的能量差,是母核基態衰變到子核基態的σ粒子動能和子核反衝能量之和。  β- 衰變(上半圖)、β+ 衰變(下半圖)-內部結構模型圖

β- 衰變(上半圖)、β+ 衰變(下半圖)-內部結構模型圖參考書目

梅鎮岳著:《β和γ放射性》,科學出版社,北京,1964。

K. Siegbahn, ed., Alpha-, Beta-and Gamma-Ray Spectroscopy,North-Holland, Amsterdam,1965.

β- 衰變、β+ 衰變-內部結構模型表 上表註解:

β- 衰變、β+ 衰變-內部結構模型表 上表註解: 強子(夸克)與輕子的大統一:

一.v中微子與u上夸克互為轉換,e-電子與d下夸克互為轉換。

v-反中微子與u-反上夸克互為轉換,e+正電子與d-反下夸克互為轉換。

e-電子(上表1號)加v-反微中子(上表2號),合成W-弱玻色子-易衰變逃逸

《W-弱玻色子-衰變逃逸,即中子衰變為質子(β-衰變);W-弱玻色子-疊加壓回,即質子衰變回中子

(β+衰變能量需大於1.022MeV)》

(見上表n中子第一族1號及2號夸克)