簡介

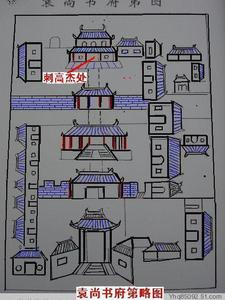

袁尚書府第與州城南部之袁家山及東西對峙的兩個袁尚書大石坊恰對峙在一條中軸線上,十分威嚴壯觀。中有“弗過堂”、“石仙堂”、“藏書樓”等著名建築。著名建築

袁可立畫像

袁可立畫像大門外的兩個“袁尚書大石坊”,分列左右,左曰“三世司馬”,右曰“宮保尚書”,東西過街而立,雕工十分精巧,有武官下馬、文官下轎之威名。

其中後院“藏書樓”下廳堂內就是河南總兵許定國宴飲誘殺南明大將高傑的地方。順治二年正月,高傑抵歸德。總兵許定國方駐睢州,潛送其子渡河為質。傑招定國來會,定國不應。復邀巡撫越其傑、巡按陳潛夫、河南參政兼大梁兵巡道袁樞同往睢州,許定國始郊迎。越其傑諷高傑勿入城,高傑心輕定國,不聽,遂入城。正月十一日,定國在睢州故兵部尚書袁可立府第藏書樓下的廳堂內(見鄭廉《豫變紀略》、《河南通志·睢縣採訪稿》)置酒享傑。傑飲酣,為定國刻行期,且微及其送子渡河降清事。定國益疑,無離睢意。傑固促

尚書府

尚書府直到民國年間,藏書樓上當年被焚毀的棚板仍然沒有被修復,空置三百年,以紀念這一著名歷史事件。自此以後的數百年間,世人只知道“高許之變”發生在睢州,而很少有人知道其確切地點就在當年的袁可立尚書府第藏書樓下,《河南通志·睢縣採訪稿》和清初史家鄭廉的《豫變紀略》等均有明確記載。解放後,“弗過堂”、“藏書樓”等著名建築漸次遭拆毀,知州王枚未及拆毀的東側“三世司馬”坊也於1951年正月十五日遭毀。

《豫變紀略》:“袁園之禍,傑實自取。”

“今睢縣行政公署為清之洛學書院,然本明袁尚書可立故宅也。東西臨街二石坊,左曰‘三世司馬’,右曰‘宮保尚書’,皆距大門五十步之遙,略如公署轅門式。其東‘三世司馬’坊,清光緒十八年州牧王枚以坊上石條將墜用強硬手段拆去,尚書後人上控數年,詳見坊珉條中。至宅向南恰與南坡之袁家山脈絡連貫,為尚書園宅範圍中地無疑也。後樓下為明末許定國刺殺高傑處,樓上不設棚板以作後來紀念焉”。(《河南通志·睢縣採訪稿·袁尚書故宅》)。

“福王弘光元年正月,總兵許定國殺河南河北開北等處招討使高傑於睢州,睢境大亂。

按許定國刺高傑處相傳在今洛學書院後院藏書樓下,清鹹豐中皖匪焚州署,止余西花廳院未毀。亂平後,因地址西與書院毗連,故遂假書院為治所,而門樓匾額照舊懸焉。當時其宅本袁尚書可立府第,不知何以為許賊占據。想闖賊破城,袁氏避亂外處空其宅,故許得宴飲行刺其中也。至今樓不設棚板以為紀念,此次睢之大亂殺掠之慘又甚於失城之時焉。”(《河南通志·睢縣採訪稿》)