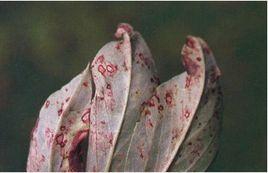

為害症狀

莖部染病產生橢圓形較大斑塊,長徑5~15mm,中央灰白色稍凹陷,周緣赤褐色,被害莖常枯死折斷。莢染病病斑暗褐色,四周黑色,凹陷,嚴重的莢枯萎,種子瘦小,不成熟,病菌可穿過莢皮侵害種子,致種子表面形成褐色或黑色污斑。莖莢病部也長黑色小粒點,即分生孢子器。

形態特徵

分生孢子器球形,直徑90~100pm。分生孢子長橢圓形或卵形,大小12~15×4~5(um),具1個隔膜。病菌生長適溫20~26℃,最高35℃,最低8℃,該菌只侵染蠶豆。此外,有文獻記載Ascochyta viciae Lib.、Stagonospora carpathica Bāumler,也是該病病原。

傳播途徑

以菌絲在種子或病殘體內,或以分生孢子器在蠶豆上越冬,成為翌年初侵染源,靠分生孢子借風雨傳播蔓延。

發病條件

生產上未經種子消毒或偏施氮肥,或播種過早及在陰濕地種植髮病重。

防治方法

(1)選用無病豆莢,單獨脫粒留種,播種前用56℃溫水浸種5分鐘,進行種子消毒。

(2)適時播種,不宜過早,提倡高畦栽培,合理施肥,適當密植,增施鉀肥,提高抗病力。

(3)發病初期噴灑30%綠葉丹可濕性粉劑800倍液或50%琥膠肥酸銅可濕性粉劑500倍液、12%綠乳銅乳油500倍液、47%加瑞農可濕性粉劑600倍液、80%大生M-45可濕性粉劑500~600倍液、80%噴克可濕性粉劑600倍液、14%絡氨銅水劑300倍液、77%可殺得可濕性微粒粉劑500倍液,隔10天左右1次,防治1次或2次。