地理位置

冶底—中國的"蠍子(形)村" 在中國山西省的東南部(晉城市澤州縣),太行山頂的一塊小盆地里,有一個平面呈蠍子造型的村莊,頭朝東南,尾向西北(尾部坐落著重建於公元1080年的岱廟,岱廟中生長著一棵參天古樹為蠍子的尾刺)。國家級重點保護文物—冶底岱廟 冶底岱廟,也叫東嶽廟,俗稱西大廟,位於澤州縣南村鎮冶底村西土崗上,坐北朝南,三面環山,林蔭拱翠,"其廟聖境者,龍泉水滿,竹木森然,池畔之漣漪,檐下之松青,殿宇廊廡次第行列,規則隆峻。廟中現存三棵奇木,其中兩棵為柏樹(因為樹形像一個漢字的“人”顧當地村民稱之為“人字柏

人字柏

人字柏古村介紹

蠍子形村莊,反映了中國古老文化“天人合一”的理念。原始農業在伏羲氏時代已經將物候的“地辰”與天象的“星辰”(即天辰)周期規律一一對應。所謂地辰就是以自然界的鱷(古代黃河流域的汾河鱷,即龍)在一年中的周期活動規律為六時物候歷;所謂天辰就是將周天分為二十八星宿,由角、亢、氐、房、心、尾、箕七宿連成一條天龍-----東方蒼龍星,以象徵並司春季農事,進而以其冠稱整個“星辰”規律。蠍子形的村莊正是對應了二十八星宿座中房、心、尾三宿的天蠍星座,並以其中央部分心宿二在春初薄暮時分地平線上出現的紅色大火星來固定春分,指導農業生產。這就是天辰與地辰的對應關係。

這個對應關係有什麼用呢?中國的文字是象形文字,我們從“震”“農”“蓐”等幾個字的字形與周易結合分析可推知,初春雨水降而鱷(辰)始結束冬眠,開始出行,為之“震動”,大地回春,萬物復甦,是雨水至驚蟄時之表象。此後鱷在田野里曲身曬太陽,草葉正在萌生,後有牛的耕作,即為蟄龍在田始為“農”(冶底岱廟內的古老石雕刻為證),這是至春分清明後的表象,指導農業的耕與種。而“蓐”字則反映了在新苗逾寸以後,鱷藏身於草苗之間,就可以拔草間苗了。以鱷為原形龍的地辰指導原始農業畢竟有限,而天辰則擴大了對農業的指導範圍。“蠍子村”與“天蠍星座”的對應關係提示了中國古文化的博大精深與神秘,也旁證了這個村落建村歷史之早。

是的,這個三千口人的村莊,歷史上就是貫通河南、河北、山東與山西、陝西的“清化一大道”上的一顆明珠,是黃河以北連線東都汴京,中都洛陽、西京長安的紐帶。村子東北至今屹立著古寨城堞,山道上有青石馬蹄窩印、村中有石條板塊鋪築的古路,路上有深深的鐵輪車轍。彎曲狹窄的街道兩旁,是古院落、店面、閣樓與風水影壁;古老的四合院又各個不同,兩層單院落式居多,還有兩層兩進院落式,一層單院落式,混合式與四院田字形棋盤式布局等。冶底民居沒有達官顯貴的豪奢,沒有鄉紳富賈的旖飾,但卻處處能看到中國古老禮教的烙印:無論一層、二層,無論三合、四合,均不約而同地建成一正二偏(主房兩側是耳房,廂房兩側是樓梯間,下房兩側亦為耳房或分別為院門、茅廁),而且其高下有別,尊卑有序,其體量與間數均偏不壓正,門不欺主,體現了君君、臣臣、父父、子子和“庶民所居房屋從屋,雖十所二十所,隨所宜蓋,但不得過三間”的封建禮制。

典型院落的坐向、主房、院門都與中國風水觀一脈相承。明堂長寬比值比較吻合黃金分割率,符合陰陽五行和合、適中、趨吉,體現了宅居追求和為貴、平為福、藏風聚氣人旺財發的傳統民俗文化。

東漢洛陽城南北九里七十步、東西六里十步,呈南北長方形,它採用九、六字,在八卦中含尊貴的意思,冶底村董軟貴宅院為一進二層四合院,坎主巽門南向,天井(依落水線測)南北為10.7米,東西為7.1米,其寬長比值為0.664,與六、九比值0.667十分吻合,該村院落絕大部分呈南北長方形,北房為主房,高大挺拔,坎位定主,主向順長,隱含順昌之意,若主房在西,則呈東西長方形。院子寬長比值徘徊於0.6—0.7之間,接近六、九比值者寓意追求完美尊貴,接近黃金分割率者則傾向追求財源茂盛、萬事如意;最典型的為趙重買的宅居,這是一處兌主艮門一進二層四合宅院,艮門向東,以影壁照面,轉折進二門,呈艮門北向,其院內天井為東西長方形,南北為6.3米、東西為10.2米,寬長比值為0.6176,十分吻合0.618的黃金分割率,亦十分符合少男少女陰陽正合、五行相生之風水格局。按中國風水之民俗說法,這樣的格局最適宜住排行末尾的小輩,是富樂安康、招財進寶之好格局。村民董中祥的一進二層四合院落則是採用了截路分房之法,將坤門(西南向)之宅院,通過一道矮牆截分為兩部分,使主院呈坎主離門之三合院落,這是中男中女相配、水火濟濟之宅;主院天井呈南北長方形,南北10.25米、東西6.35米,長寬比值為0.6195,近似於0.618,亦是寄寓了納富進寶、期盼興旺發達的思想,這是風水學說中化害為利之一例......。

冶底村董姓占80%,是漢相董仲舒之後裔。董仲舒首倡“罷黜百家,獨尊儒術”,奠定了儒家思想統治地位,並逐漸將禮樂教化、三綱五常滲透於人民生活之中,同時他又以老子學說解釋孔教,十分強調天象和人世間的聯繫,用陰陽解說自然現象,並明確提出“適中”思想,這一思想就蘊涵於冶底民宅中:民居建築的適用性表現在一層的生活起居與生產活動和二層的祀奉祖先與儲藏功能相結合;院內的和睦共存、人倫親情的家庭生活與院外高牆深宅的安全防護結合;院主發號施令統率管理與晚輩僕從聽命勞作、護侍的尊卑關係之維繫;院內布局井然有序,層間高低錯落有致,四大八小,一正二偏,偏不壓正,門不欺主;門廳巍峨,雄而不凌,深刻反映了儒家倫理和道家風水環境觀在家居建設上的影響。四合院天井方正,名堂潔淨,以主房中軸線為準,成軸對稱布局,以人的尺度和生產生活基本需要去規範,體現了人本主義的使用理性精神。青磚、灰色,追求寧靜、淡泊、簡潔和諧,與自然相融合的灰色調子和不標新立異、守中、守常、適可而止、隨遇而安的中庸心態契合,在冶底民居中反映得淋漓盡致。

聳立在村東老君廟前的石旗桿極為罕見,兩個雕花石雲斗將高聳的砂石旗桿分為三層,巍然坐落在方形束腰雕花砂石基座上,他似乎在向我們指示著石條案、石柱、石柱礎、石獅、石鼓、石門墩、石磉、石磙、石輾、石磨、石臼、石香爐......的分布,隨處可見昔日的繁華。

穿越冶底村的通衢大道自古就是驛站、兵道與商道,冶底村里就是驛站、兵站與商號,在它的周圍有數不盡的故事:東邊的“孔子回車”,是說孔夫子周遊列國時竟回答不出七歲兒童項橐的問題,不得不從這裡退出山西而返;青蓮寺“珏山吐月”風光,玉皇廟二十八宿塑像,六月天“松林積雪”奇境與這裡僅是一箭之遙。西邊有用陶罐壘砌、泥土夯築、臨水而建,城垣高聳的砥洎城,城內全部是狹道與丁字路口,兩壁院牆高危,適於巷戰,城牆內有藏兵洞,是古代典型的村自衛莊園;清“乾隆字典”的主編陳廷敬的故居——康熙皇帝御題“午亭山村”和他的十分經典的風水陵墓與陟椒十八院合套大院古民居,是古代陰、陽宅風水學說的典型遺存;三教堂木雕、海會寺母子塔、郭峪村古民居、西文興柳(宗元)氏民居與古村落、九女台湖光山色與泌河360度大迴轉形成的山川奇異景象與這裡緊密相連。北邊更有聞名中外史典的長平古戰場,兩千多年來,秦兵就是在這片土地上坑殺了四十萬趙兵,遺骨殘戈時有發現。古道的南邊則是長達1200餘米的、寬150米、高十餘米的煉鐵爐渣滓山三座,並遺留有煉鐵坩爐,可知這個煤鐵之鄉歷史的悠久,或許這就是冶底村名的來歷吧。

站在村南的高山上俯瞰,位於村東北土崗的寨上與位於溪水邊的老君廟正是蠍子村的兩個鉗腳,位於村西北的岱廟則是蠍子村的尾刺,與三角形的村莊民居相連,恰如一個活脫脫的蠍子。岱廟分上下兩院。坐落在上院北端,重建於北宋元豐三年(公元1080年)的天齊大帝殿出檐深2.25米,方形覆蓮石柱礎、方形抹腳石柱,石刻門框與對獅石雕門墩工藝精湛,連同磚雕須彌座神台,木雕神龕花罩,高達2.35米的琉璃龍吻都是價值連城的寶貴文物。上院南端的十字歇山式舞樓是中國現存歷史最早,對研究中國戲曲史不可多得的實物例證。舞樓東西門洞額題“魚吞清月”與“柏映寒潭”,銜接上下院。兩院地坪高差2.81米。舞樓南邊有竹圃,竹圃南邊有魚沼,沼東有一井泉,僅相隔2米多,其水位竟比沼泉高出1米有餘。魚沼還有預報一年旱澇之神異功能;沼內壁有石雕龍頭、虎頭各一,龍頭居上,虎頭居下,水淹龍頭為澇年,虎頭外露為旱年,龍頭不淹,虎頭不露,則風調雨順。並畔有22.8米與21.6米兩株人字柏爭比高低、猶如一對伴侶分開雙腿、旁若無人地傲然屹立,時有情人在這裡同結連理,古稀老人在這裡共慶金婚。下院西南隅樹圍達14米的古銀杏王樹與院內遺留的古樹斷樁,直徑1——1.4米的古柏殘根都說明至少在北宋前這裡就是一處將廟觀與園林結合的典範。

如果說正方形的魚沼(長、寬各10米)體現了道家以“方正”為最高意識境界,那么天齊大帝殿台基高是1.53米,其“陛基肩齊”的意義又是什麼?廟門三間又東西各跨一間耳門,形成一正二偏三座門格局,進入廟門即正對魚沼和竹圃,正是所謂自然的影壁,起擋沖化煞之作用;竹圃在魚沼之上,背後是建於金元時期的中國現存最古老的戲劇舞樓,這種崇尚自然的設計格局是冶底的匠心獨具還是道家的傳統遺風?從魚沼兩邊進入上院,通向天齊大帝殿前的台基正面三間皆無台階,卻從兩側留階是什麼原因?漢尚高台,此存遺蹟,可是在正殿寬大高偉的台基上,又為兩偏殿構成高高的兩偏院,並植高大的樹木於上,是不是漢唐或更早年代的祠祀建築的慣例?岱廟內遺存有十分罕見的歷代石雕與石刻,有鱷身龍,亦有蟒身龍,有三爪龍,亦有四爪、五爪龍,還有線刻的古樸圖案,令人詫異?為什麼35千米以內沒有第二棵銀杏樹,而千年古銀杏王竟能年年單株結果,碩果纍纍?為什麼這裡一對四米高的砂石獅能變成斷臂維納“獅”?南、北棋盤各有四個院落呈“田”字布局,這與中國古老文字“田”有什麼聯繫?南棋盤院的西南院乾、坤、艮、巽位高起(特例)是為了什麼?……這裡蘊含了多少天機?這裡還有什麼學問?太行山南端山溝里濃縮著悠久的歷史,在這裡可以探尋中國的古老文化。

位於岱廟的銀杏古樹,樹齡約5000年歷史,樹高約25.4米,主幹高5米,胸徑3米多,其根盤約為14米之多,樹冠巨大,東西跨13米之多,南北近15米。銀杏為“異株授粉的植物”雄樹開花散粉,雌樹授粉育果。但是冶底村方圓幾十里只此一株銀杏,千百年來年年都是碩果纍纍。

冶底岱廟

此廟是晉城市現存的最早的岱廟建築。據考,此廟最晚宋時已有之,後又經歷代修繕,它為階梯式二進院落,古樸典雅,頗具園林風趣,現為全國重點文物保護單位。

天下諸山舉五嶽為雄,而五嶽之雄又獨以岱嶽居尊。岱嶽泰山神,掌陰曹地府,生死轉生,管人間貴賤,吉凶禍福,故八方四域多有敬奉。冶底岱廟,也叫東嶽廟,俗稱西大廟,位於冶底村西土崗上,岱廟坐北朝南,三面環山,林陰拱翠。其廟聖境者,龍泉水滿,竹木森然,池畔之漣漪,檐下之松青,殿宇廊廡次第行列,規制隆峻,構成一方兼具北雄南秀的獨特園林式廟宇風貌。廟依山勢而分上、下兩院,高低錯落,清幽靜雅。沿中軸線從南往北依次為山門、魚沼、竹圃、舞樓、天齊殿,兩側又設有碧霞元君殿、土地殿、五穀神殿、蟲王爺殿、牛王殿、龍王殿、速報司神祠、關聖帝殿等。廟的下院有清泉、魚沼各一,清泉旁兩株人字檜柏相依相守,亭亭玉立。山門西側的千年銀杏王,單株結果,堪稱一奇。

岱廟斷臂獅子

岱廟斷臂獅子踏進山門,首先映入眼帘的便是魚沼,又稱寒潭,也叫放生池,即碑記“台池聳浚”,“魚以時泳”之所指。魚沼正當山門,位於下院正中,占地約100平方米,乃引山泉而成。泉自池北壁中間的石雕龍頭口中涓涓涌淌,瀉落下方寒潭,頗似畫中之境,夢中之美。相傳該魚沼有一奇特之處,就是它可以報旱、澇。魚沼內側壁有石雕龍頭、虎頭各一,水淹龍頭多為澇年,虎頭外露則為旱年,龍頭不淹、虎頭不露即風調雨順,據說這非常靈驗。魚沼東面有一古井,村民叫它龍泉井,與沼相去僅兩米,也是集泉水而成。井口不大,尺多見方,瓮形內壁,看上去不算太深,但井水甘潤清爽,浸人肺腑。此井大旱不枯,大澇不溢,雖與魚沼近在咫尺,卻水位、水質不一,當不屬同一水源。

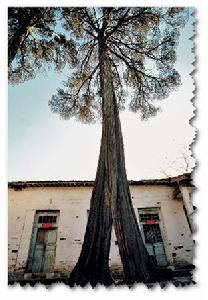

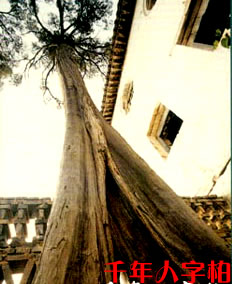

[人字檜柏]龍泉井東側台基上,即岱廟下院東廡碧霞元君殿前,比肩並立的兩株古樹,挺拔屹立,蔚然、森然、爽然、妙然,這便是岱廟珍奇之一的人字檜柏。兩株古柏主幹筆直挺拔,樹冠若傘狀華蓋,南株高22.8米,胸徑O.87米,1.38米處合成一體;北株高21.6米,胸徑O.82米,2.05米處合成一體。最絕處在於其樹幹下部那大寫的“人”字——樹之初露地面,分別各為兩株,繼而各合二為一,然後筆挺直上。

岱廟人字柏

岱廟人字柏岱廟下院西南角的一株銀杏樹,號稱“銀杏王”。該樹高約25.4米,乾高5米,胸徑3.05米,盤根周約14米,樹冠東西13.1米,南北14.6米。主幹以上原有8枝幹,其中6根已被鋸掉,從其遺留痕跡來看,每根做屋樑都綽綽有餘。該樹是山西現存銀杏樹中最大的一株,也是山西省所有樹種中已知最粗大的十大樹王之一。一般來講,銀杏是雌雄異株植物,雄樹開花授粉,雌樹結果。走訪冶底方圓數十里也再無發現第二棵銀杏,更別說樹齡逾千的老雄株樹了。也就是說,岱廟銀杏王是獨雌無雄,單株孕果,而其至今仍年年果實纍纍,這不能不說是大自然造化萬物的一個奇蹟。

銀杏王

銀杏王位於岱廟上院,也是整個廟宇的主院及最具文物價值的所在。岱廟正殿天齊殿,又名東嶽殿,居該廟中軸線最北端,是奉祀泰山神東嶽大帝的殿堂。天齊殿平面呈正方形,面闊三間,進深六椽,前面一間為走廊。單檐九脊歇山頂,脊飾琉璃,頂復布瓦,金龍剪邊。梁架明露,大梁與乳栿交搭,結構規整。檐下施五鋪作斗栱,補間用真昂。殿門中開,雙扇門板設七路門釘,次間破子欞窗。四根方形抹角石柱和一米見方的方形覆蓮柱礎為宋代遺物,柱上有宋元豐三年(公元1080年)題記,可知其當時已頗具規模。該殿金代時曾有過一次大規模的落架維修,今存石柱以上部件包括斗栱、梁架等均為此次重修時之物。

[石雕·磚雕·木雕]金代維修時還新添造了石刻門框及小臥獅,門框選料講究,上雕線刻龍、獅、菊、蓮、化生童子、牡丹等圖案,刀法

主殿內石雕

主殿內石雕 小睡獅

小睡獅 岱廟舞樓

岱廟舞樓 冶底古寨

冶底古寨冶底村河邊老君廟外,赫然高聳著一根完整的旗桿,砂石岩質,下有方形束腰基座,四面雕花。光滑的旗桿上,上下施二層雲斗,雲斗四面精雕圖案,雲斗下繞旗桿立四塊類似雀替的龍形石板,對雲鬥起著支撐和穩固的作用。上斗較小,下斗稍大。二斗將旗桿分成了三截,自上而下,逐漸變粗,整個旗桿成錐形,桿頭為圓桃形。旗桿是主人身份的象徵,過去只有中舉人家才能立旗桿。晉城的旗桿院聽說很多,但保留下完整旗桿的不多。旗桿又是科舉文化的象徵,可見冶底寨的歷史非同一般。

相關文章

走進奇特的蠍形村作者:韓聿森(本文載入時略有變動)

澤州縣南村鎮冶底村座落在一個小盆地里,從該村南山頂上俯瞰,整個村子儼然一隻肥大的蠍子,頭東尾西,十分逼真。讓我們走進冶底,去揭開三晉大地上這個古老村莊的神秘面紗,去感受這個約有3000年歷史的村莊豐厚而凝重的文化底蘊。

“天人合一”理念的真實反映

據史料記載,澤州縣冶底村始建於春秋戰國時期。戰國末期,秦王贏政由陝西鹹陽東行泰山祭神,曾駕臨此村。冶底村蘊藏著豐富的鐵礦資源,又是連線長安、洛陽、汴梁的重要驛站,交通便利。漢末,這裡工商業已很發達,到明清時期,作為晉豫交通要道上的重要驛鎮,呈現出“家上千,人上萬”,街巷長達3里,店鋪林立,字號興隆的繁榮景象。隨著商業的發展,這裡最終形成了頗具漢唐遺風的冶底文化,而村莊像蠍子一樣的形狀,則更為這一文化增添了神奇的色彩。

據《辭海》介紹,蠍,蛛形綱,鉗蠍科,體長,頭胸部的螯枝和腳形均呈螯狀。腹部分前腹和後腹,前腹7節,後腹5節,有一尾刺,內具毒腺,能向前彎曲。

站在冶底村南山頂俯瞰,整個古村猶如一隻頭東尾西的蠍子,靜靜地匍匐著。位於村東北土崗的寨上與位於溪水南邊的奶奶堂正是蠍子村的兩個鉗角,位於村西北的岱廟則是蠍子村的尾刺,這些與三角形的村莊民居相連,恰似一隻活靈活現的巨蠍趴臥在黃土地上。據了解,在中國成千上萬個村莊中,冶底村的形狀獨一無二,令人叫絕,稱之為中國蠍形村,一點也不過分。

中國風景園林學會園林工程分會理事鄧保平先生在冶底考察後認為,蠍子形的村莊,反映了中國古老文化“天人合一”的理念。原始農業在伏羲時代已經將物候的“地辰”與天象的“星辰”(即天辰)周期規律相對應。古時的地辰是以古代黃河流域的汾河鱷(即龍)在一年中的周期活動規律為六時物候歷;天辰是將周天分為二十八宿,由解、亢、氐、房、心、尾、箕七宿連成一條天龍——東方蒼龍星,用以揭示星辰規律,指導農事。蠍形村正好與二十八星宿中房、心、尾三宿的天蠍星座相對應,並以其中央部分在初春薄暮時分地平線上出現的紅色大火星來固定春分,指導農業生產。這個對應關係不僅揭示了中國“天人合一”文化的博大精深,而且也證明了蠍形村的悠久與神秘。

西漢名相董仲舒後裔棲息的地方

冶底村民以董姓居多,全村近800戶,2800多口人中,董姓近2000人,占全村人口的80%,為澤州八大姓氏之一,有資料表明,董姓村民為西漢名相董仲舒後裔。

董仲舒為西漢哲學家,其學以儒家宗法思想為中心,雜以陰陽五行說,首倡“罷黜百家,獨尊儒術”,奠定了儒家思想的統治地位。西漢末年,王莽改號為新、大殺漢臣,西漢故臣後裔不得不四處逃命,名相董仲舒之後裔也難逃此劫,歷盡千辛萬苦,最後在冶底村落腳。該村出土的明萬曆五年(公元1577年)的《明壽宮對溪董公暨配韓氏合葬墓志銘》記載:“公姓董氏,諱子軌,字秉元,號對溪,為澤州冶底里鉅族,派出漢相仲舒之裔。尋得宋元碑,而董姓多著,時遠近皆稱冶底董大姓”。

岱廟的“四奇”

澤州縣境內多有岱廟,冶底村岱廟作為最具代表性的一處廟宇,已躋身於國家重點文物保護單位的行列。該岱廟始建年代不詳,現有建築均為宋明時期重新修建的。廟宇分為上下兩院,地平高差2.81米,正符合人們仰視45°的習慣視角,其建築之精當,實為罕見。岱廟兼具北雄南秀獨特園林式的風貌,“其廟聖境者,龍泉水滿,竹木森然,池畔之漣漪,檐下之松青,殿宇廊廡次第行列,規制隆峻”,正是此廟宇的真實寫照。

廟內有一舞樓,為平面正方形,單開間,寬約7米,台基高1.03米,4根砂石柱撐起一個飛檐挑角的十字蠍山屋蓋,舉折平緩,出檐深遠,整個樓不用一根鐵釘,為八卦形木構架,此為岱廟之一奇。據權威專家考證,此為中國現存歷史較為悠久的舞樓,是研究中國地方戲曲史不可多得的實物資料。

舞樓南邊有一魚沼,又叫寒潭、放生池。占地約100平方米,為引山泉而成,其奇特之處在於可預報旱澇。魚沼內有石雕龍頭、虎頭各一,龍頭在上,虎頭在下,水淹龍頭為澇年,虎頭外露為旱年,龍頭不淹,虎頭不露,則風調雨順。冶底村百姓屢試不爽,為此岱廟之二奇。

魚沼東面2米左右有一古井,村民叫它龍泉井,井口不大,尺多見方,井水甘甜,大旱不枯,大澇不溢,與魚沼近在咫尺,卻不屬同一水源,其水位比魚沼高出1米多,與魚沼水質也不一樣,此為岱廟之三奇。

岱廟內還有一株生長千年的古銀杏樹,樹高25.4米,乾高5米,胸徑3.05米,盤根周約14米,樹冠東西13.1米,南北14.6米,主枝以上原為8枝幹,但有6根已被鋸掉,從遺留痕跡來看,每根做屋樑都錯錯有餘。該樹號稱“銀杏王”,是山西省現有銀杏樹中最大的一株,也是山西省所有樹種中最粗大十大樹王之一。該樹有雌無雄,單獨孕果,而一般情況下,銀杏樹多為雌雄相伴,方可開花結果。廟內還有兩株“人”字型檜柏,其樹幹初露地面,分別為兩株,繼而又合二為一,然後筆挺直上,呈“人”型。這兩株古柏是自然天成,還是古人刻意造就,一直是這裡的一個謎。此為岱廟之四奇。

岱廟內還遺存著十分罕見的歷代石雕與石刻,有鱷身龍,有蟒身龍,有三爪龍、四爪龍、五爪龍……這些古蹟,無一不是研究中國古老文化珍貴的資料。

藏風聚氣的古民居

豐富的資源,便利的交通,發達的工商業,孕育了冶底村古老燦爛的文明。村東北的古寨城堡,古驛道上清晰可見的馬蹄印,村中石板鋪就的古路,彎曲街道兩旁的古院落、店面、閣樓、影壁,這些都仿佛在向人們訴說著蠍形村的古韻遺風。

冶底村的民居有鮮明的個性特徵,它們沒有達官顯貴的森嚴,也沒有鄉紳富戶的奢華,它們以四合院、棋盤院等中國古老的庭院布局為主,無不鐫刻著中國千年禮教高下有別、尊卑有序的烙印。院落的座向、主房、院門都與中國風水觀一脈相承,比較符合黃金分割率,符合董仲舒的陰陽五行說,特別是南北棋盤院,各有4個呈“田”字布局的院落,其獨特的構建,集中體現了追求藏風聚氣、人旺財發的傳統文化。

冶底村的民居還充分體現了以人為本的實用理性精神和適可而止、隨遇而安的中庸心態。民居中建築美與視覺美緊密結合設計之作比比皆是。這些富有當地特色的古民居的文化價值,還有待有關專家和學者去研究和挖掘。轉自《政協論壇》