鄉鎮概況

蚌峨鄉山泉

蚌峨鄉山泉1、氣候特點:

蚌峨鄉屬中山河谷地形,地勢主要以山沖為主,海拔為1220—1400米之間。相對高差400—500米,屬中亞熱帶氣候類型,年平均溫度17—18℃,無霜期為312天,年降雨量119毫米,年平均相對濕度81%,屬濕潤地區。

2、行政區劃:

蚌峨鄉轄蚌峨、六掌、南屏、凹掌、科麻、板榔6個村民委會,72個村民小組,85個自然村,居住著漢、壯、苗、彝、瑤5種民族3295戶13998人。2007年底,全鄉農民人均純收入1260元,農民人均有糧達到342公斤,財政收入僅為7900元,是全縣最貧困的鄉鎮之一。

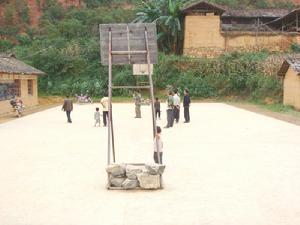

文化教育

圖書室

圖書室 蚌峨鄉全鄉有一所初級中學,12所完小,校點20個,有12個實驗教學點。2002年10月“普及九年義務教育”驗收,2003年11月“普及實驗教學”通過省、州評估驗收。現有教師138人,其中,中學教師44人,國小教師94人;目前全鄉農村義務教育階段在校學生1961人,其中,國中學生1336人,小學生625人,農村義務教育入學率 100 %,文教事業穩步發展。 鄉建有鄉文化站1個,藏書5000冊。全鄉有業餘演出隊31個,極大的豐富廣大民眾娛樂生活。

農村經濟

蚌峨鄉竹林

蚌峨鄉竹林 2007年,蚌峨鄉全鄉實現農村經濟總收入 2504.5萬元,其中:種植業收入1130.1萬元,占總收入的 45.12%;畜牧業收1105.94萬元,占總收入的44.16%(其中,年內出欄肉豬 8565頭,肉牛1901頭,肉羊904頭,家禽出售和自食物58940隻);林業收入145.2萬元,占總收入的5.8%;第二、三產業收入98.5萬元,占總收入的 3.93%;工資性收入2004.6萬元。農民人均純收入 1260元,農民收入以種植業和養殖業為主。全鄉外出務工收入 2004.6萬元,全鄉外出務工4380人,其中,常年外出務工人數 2881人(占勞動力的34.11%),在省內務工1098人,到省外務工1783人。

農村科技

農村科技

農村科技為加大蚌峨鄉種植業、養殖業發展,增加農民收入。鄉黨委、政府始終高度重視農業科技工作,運用科技指導農業生產,由政府牽頭,農技站運作,主要採取入戶指導、會議培訓、設立諮詢服務點等方式。對廣大農戶進行科技指導。

2007年全鄉共舉辦各類科技培訓160期,受訓12800人次,諮詢服務9500人次,有效的提高廣大人民民眾的科技素質,推動蚌峨鄉經濟發展。

農村產業化

種植業

種植業 蚌峨鄉在以種植業、畜牧業為主產業同時,大力發展特色產業即種桑養蠶。2007年全鄉種植業、畜牧業、種桑養蠶發展情況如下:

1、種植業。全鄉種植水稻6000畝,產量為 244萬公斤,同比增長0.04%,平均單產407公斤;玉米種植5795畝,產量為185.3萬公斤,同比增長3.7%;糧食總產量為467.5萬公斤,同比增長1.2%,綜合平均單產308公斤。種植業收入為 1130.1萬元,占總收入的45.12%。

2、畜牧業。畜牧業收入1105.94萬元,占總收入的44.16%,其中:年內出欄肉豬9538頭;出欄肉牛2003頭;出欄肉羊1081頭;家禽出售和自食58140隻:肉類總產量1325噸。

3、種桑養蠶。 種桑養蠶是我鄉2006年開始起步發展的一項特色產業,主要在蚌峨村民委、六掌村民委發展。全鄉共有162戶農戶種桑養蠶,總收入為26.61萬元,平均每戶年收入1828為元。是一項推動我鄉經濟發展、增加農民收入的特色產業。

4、核桃產業。我鄉積極回響縣委、縣政府的政策,發展核桃產業,2007年共發展核桃種植2500畝。

特色產業

板栗

板栗 蚌峨鄉產業主要以種植業、養殖業為主,主要發展水稻、玉米、生豬養殖、種桑養蠶。2006年,全鄉實現生豬出欄7898頭,同比增長5.26%;期末生豬存欄7180頭,同比增長2.43%;大牲畜存欄5921頭,同比增長5.66%;出欄2317頭,同比增長16.73%;期末家禽存欄37638隻,同比增2.79%;出欄54223隻,同比增長8.38%;期末羊存欄1576隻,同比增長5%,出欄762隻,同比增長11.57%;肉類產量950噸,同比增長10.21%;全年實現畜牧業總收入830.65萬元,戶均達2514元,比上年增6.25長%,實現我鄉畜牧業穩步發展。種桑養蠶是我鄉2006年開始起步發展的一項特色產業,主要在蚌峨村民委、六掌村民委發展。全鄉共有162戶農戶種桑養蠶,總收入29.61萬元,平均每戶年收入為1828元。是一項推動我鄉經濟發展、增加農民收入的特色產業。

基礎設施

蚌峨鄉

蚌峨鄉蚌峨鄉基礎設施建設逐步改善。境內公路通車裡程480公里,其中,水泥路面1.2公里,彈石路面17公里,鄉村公路461.8公里。蚌峨至者臘六詔為彈石路,政府駐地公路為水泥路。6個村民委員會全部通車,72個村民小組有62個村通簡易公路,通路率達86.1%。85個自然村已解決80個村的飲水問題,通水率94.1%,已有72個村通電,通電率100%,完成了鄉政府所在地、六掌、南屏等11個村寨的農村電網改造。建立移動基站三座,聯通基站一座,開通了移動、聯通電話、衛星電話,有5個村委會18個村小組接通了程控電話,全鄉電話用戶已達390餘戶,衛星電話40餘部;有4個村委會12個村小組開通了閉路電視,全鄉安裝地面衛星接收器25個,廣播電視用戶達3200餘戶,廣播電視覆蓋率達95%以上。

人口衛生

蚌峨鄉

蚌峨鄉蚌峨鄉全鄉共有6個村委會,72個村民小組。截止2006年底,共有總戶數3321戶,總人口有14550人,其中農業人口14072人,勞動力 8413人,主要以壯、苗族為主,其中:壯族 7986人,苗族2590人,漢族3495人,瑤族8 人。少數民族11055人,占總人口的76%。自然增長率控制在 4.4‰以內。 全鄉參加農村合作醫療村民達12628人,參合率達89.72%;參加農村社會養老保險97人。村民醫療主要依靠村衛生所、鄉衛生院,全鄉建有衛生院1個,村級衛生所6個,有鄉村醫生16人。全鄉建有公廁5個,垃圾集中堆放坑4個。

民風民俗

風土人情

風土人情 蚌峨鄉境內居住著漢、壯、苗、彝、瑤等五種民族,主要以漢、壯、苗族居多,少數民族語言無文字。少數民族占總人口的75.9%。全鄉民族民風純樸,親密團結。各民族各具特色,又十分互相融洽,漢壯、壯苗、漢苗通婚十分普遍。但文化習俗又各不相同,壯族能歌善舞,有獨特的民歌對唱,凡遇嫁娶等重大節日以對歌為吉祥,壯族不善歌,卻好跳舞,比較熱心組建各種的文藝隊走村串戶相互學習。苗族不僅能歌,而且善舞,每遇客人到訪,最大的禮遇就是歡歌載舞相迎,最具特色。目前,全鄉已建立11支農民文藝隊。

新農村建設

太陽能

太陽能 根據黨的十六屆五中全會提出:“生產發展、生活寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”的社會主義新農村建設的總體目標和要求。近年來,我鄉在上級黨委、政府和各級各部門的大力關心支持下,先後在南屏、凹掌、蚌峨3個村民委4個自然村開展了以小康示範村建設為重點的社會主義新農村建設高潮。到目前為止,共完成項目投資 322.79 萬元,其中 :國家無償投入 116.97萬元,部門整合資金 51.32 萬元,民眾自籌或以勞抵資154.5萬元 。受益農戶 247戶,1041人。僅2006年,全鄉總投資78.56萬元,其中:國家無償投入資金30萬元,部門整合資金12.8萬元,民眾自籌或以勞抵資35.76萬元完成了新寨一組、二組小康示範村建設。通過實施小康示範村建設,我鄉部分自然村呈現出經濟發展、民族團結和社會穩定的良好局面。

自然資源

自然風光

自然風光 蚌峨鄉境內屬紅河流域滬江水系,小河較多,多數河流發源於本鄉境內,大小河流基本同山脈去向,呈樹枝狀流入八嘎河。現有小壩塘及其它小水利工程26件。全鄉有耕地面積17516畝,其中田6013畝,地11503畝,農民人均有耕地1.26畝。境內土壤多為紅壤,土壤肥力較低,有機質含量貧乏,耕作層較淺。有林地24.91萬畝,草場25萬畝,森林覆蓋率46.7%,用材林主要有雲南松、紅杉、杉木等;經濟林果主要有油桐、板栗、核桃、花紅李、八角、花椒等。由於森林資源豐富,是野生菌、蕨苔、蜂蛹的多產地;農產品主要有稻穀、玉米、小麥、薯類、辣椒、蔬菜、經濟林果等;境內礦產資源主要有蘊藏豐富的輝綠岩石(即花崗石),儲量達1.5億立方米,礦脈帶長20公里,具有極可觀的開發價值,其餘的還有金、銻、鐵、錳等礦產資源。