簡介

虺城為范樓鎮的一個自然村,普普通通,不見任何超凡脫俗之處。然而在三千多年前的虺城,儼然是一座絢麗繁華的都市,富麗堂皇的王城。它集南北建築之大成,容東西景致於一體,為豐縣這塊古老的土地點綴了一顆璀璨的明珠。

歷史

商湯時代,左相仲虺受封,建城於此,人稱為“虺王城”。按傳統說法,虺城占地五公頃,城內有亭台樓閣,水榭洞天;寺院神塔,幽雅庭院;五行八業齊備,遊樂場所俱全。虺城是一方政治經濟文化中心,人們集會、交際、貿易的場所。

明人的懷古詩讚美虺城的盛景:“夢醒高樓夜氣清,隔簾明月映寒更。知非楊柳關山影,忽入梨花院落明。北里不聞羌笛韻,西林頻傳寺鐘聲。當年作誥人何在,一片餘輝照古城。”

遺留景點

幾千年來,朝代更迭,兵燹水患,使虺城的昔日風光早已不復存在,瓊樓玉閣、梨花雅院亦只在美好的傳說之中。現今人們能說道的也只有虺王墓、虺王廟、月照井、飲馬槽等殘垣剩跡。

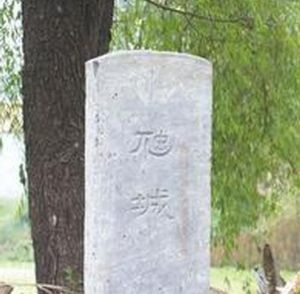

虺王墓。虺王薨後,葬於虺城西南四里。三千多年間,其墓曾經多次修復,使之不泯。最近一次修復為1915年。墓高15米,占地500平方米,高大巍峨,形如土山。墓碑高9米,雕二龍戲珠,玲瓏剔透,張牙舞爪,形象逼真;上鐫“虺王之墓”。“文革”中,蔣灣國小學生扒墓,用幾天時間將墳剷平。墓內呈現散碎的朽木朽骨,墓室的整體形狀和廓牆尚清晰可尋,四面有門,前後門各寬1 米,左右門寬0.6米,前門外有1.5米的甬道,砌造形狀具古陵墓之風。當時無人進行考古研究。

虺王廟,重建於1940年,占地500平方米,大殿三間,並有配房。磚木結構。廟內塑虺王坐像,高0.5米,由黃楊木雕成。虺王頭帶王冠,身穿蟒袍,五綹長髯,神采奕奕。兩名神甲護衛,高0.45米。手執兵刃,狀貌威武。神像經各種顏料的渲染,看了令人有再生之感。大殿門前,兩側各立一石碑,一則記敘虺王的功德,一則記述建廟意義。寺廟大門向西,有高大的院牆,院內廣植花木,布局頗具園林風格。並有配房三間。上世紀五十年代廟堂被拆除,寺內雕像失蹤。

月照井,又名夜月井、映月井,是虺城的一大奇觀。月照井的遺址在今虺城村的東北隅,傳說每花甲一周(60年),月光便可直射井底一次。另有傳說,每當月光直射井底之時,便有一火球自井中騰空而起,飄向西南,落於虺王墓而熄,蔚為奇觀。清代沛人呂椒曾寫詩讚美“虺城夜月”的勝景:“一輪皓月貯銀盤,左相城邊夜未闌。不是平分秋色里,如何遠上暮雲端。郭門灩灩千家照,關樹沉沉萬影寒。傅作列星虺作月,光留宇宙任人看。”“虺城夜月照平疇”的萬千景像,給人們留下無盡的遐想。虺城村的望族丁氏家族,特將本姓堂號命為“月照堂”。該地曾稱為“月照鄉”。這都是人們紀念虺王和留戀“虺城夜月”的緣故。飲馬槽,是一青石石槽,長1.5米,寬0.7米,深0.3米,相傳是當年虺王府中的飲馬槽,代代相傳,保留至今。由於年深日久,長期風化剝蝕,已找不出完好的平面,呈現出溝溝壑壑的破爛形象。

時光易逝,歷史難泯,虺城的這些歷史遺蹟,已匯入古老的中華民族燦爛的歷史文化之中。