虎丘,原名海涌山,據《史記》載吳王闔閭葬於此,傳說葬後三日有“白虎蹲其上”,故名。虎丘占地雖僅三百餘畝,山高僅三十多米,但卻有“江左丘壑之表”的風範,絕岩聳壑,氣象萬千,並有三絕九宜十八景之勝。最為著名的是雲岩寺塔和劍池。高聳入雲的雲岩寺塔已有一千多年歷史,是世界第二斜塔,古樸雄奇,早已成為古老蘇州的象徵。劍池幽奇神秘,埋有吳王闔閭墓葬的千古之謎以及神鵝易字的美麗傳說,風壑雲泉,令人流連忘返。

位於虎丘東麓的萬景山莊匯集蘇派盆景之精華,借山光塔影,恬美如畫。虎丘後山植被茂密,林相豐富,形成了宜人的綠島小氣候,成為鳥類爭相棲息的樂園,每至秋日,有萬千蒼鷺繞塔盤旋,蔚為壯觀,成為一絕。

虎丘還是蘇州民間重要的集會場所,根據“三市三節”的歷史,景區創新推出了春季的藝術花會,展現了牡丹、鬱金香,比利時杜鵑、百合等一大批名貴花卉的迷人風姿,具有較高的藝術品味;與花會相映成趣的是民俗風情濃郁的金秋廟會,再現了山塘出會的盛況,展演了南北交融的民間藝術節目,深得遊客喜愛,如今,一年兩會已成為著名的特色旅遊項目,是蘇州的旅遊熱點。

虎丘以其獨特的魅力,向人們展現了一幅人文資源與自然景觀完美結合的,融山水、歷史於一身的秀美畫卷,是人類不可多得的文化瑰寶。

主要景點

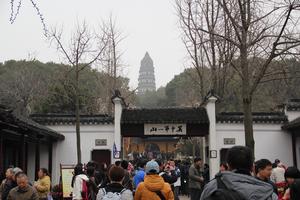

雲岩寺塔

入虎丘後,沿山路而上,一路可見著名的虎丘十八景。十八景中,首屈一指的是雲岩寺塔,又名虎丘塔。始建於隋文帝仁壽九年(公元601年),初建成木塔,後毀。現存的虎丘塔建於後周乾祐八年至宋建隆二年(公元959——961年)。塔系平面八角形,七級。原來的塔頂毀於雷擊。1956年重修時,在第三層夾層內發現石函、經箱、銅佛、銅鏡、越窯青瓷蓮花碗等大批珍貴文物。由於從宋代到清末曾遭到多次火災,因而頂部和木檐都遭到了毀壞。原來的高度已無法知道,現存的塔身高47.5米,全為磚砌,重6000多噸。據記載,由於地基原因,自明代(公元1368——1644年)起,虎丘塔就向東北傾斜,塔頂中心偏離底層中心2.34米,斜度為2.48度,被稱之“東方比薩斜塔”。1956年,蘇州市政府邀請古建築專家採用鐵箍灌漿辦法,加固修整,終於保住了這座古塔。1961年列為全國重點文物保護單位之一。經專家論證,確定此塔為周顯德六年(公元959年)至宋建隆二年(公元961年)所建。1961年該塔(包括二山門等建築)被國務院列為全國重點文物保護單位。1981年至1986年對該塔進行“加固塔基”的第二次大修,使傾斜已達2.34米的千年古塔轉危為安。

虎丘劍池

旁有“虎丘劍池”四個大字,每個字的筆畫都有三尺來長,筆力遒勁。據《山志》等書記載,原為唐代大書法家顏真卿所書,後因年久,石面經風霜剝蝕,“虎丘”兩字斷落湮沒。在明代萬曆年間,由一個名叫章仲玉的蘇州刻石名家照原樣鉤摹重刻。所以在蘇州有“假虎丘真劍池”的諺語。也有人說這句話是指闔閭之墓的秘密。

進入“別有洞天”圓洞門,頓覺“池暗生寒氣”、“空山劍氣深”,氣象為之一變。舉目便見兩片陡峭的石崖拔地而起,鎖住了一池綠水。池形狹長,南稍寬而北微窄,模樣頗像一口平放著的寶劍,當陽光斜射水面時,給人以寒光閃閃的感覺,即便是炎夏也會覺得涼颼颼的。水中照出一道石橋的影子。抬頭望去,拱形的石橋高高地飛懸在半空,此情此景顯得十分奇險。石壁上長滿苔蘚,藤蘿野花又像飄帶一樣倒掛下來。透過高聳的岩壁仰望塔頂,有如臨深淵之感。這就是名聞中外的古劍池遺址。

劍池廣約六十多步,深約二丈,終年不乾,清澈見底,可以汲飲。唐代李秀卿曾品為“天下第五泉”。據方誌記載,劍池下面是吳王闔閭埋葬的地方。之所以名為劍池,據說還因入葬時把他生前喜愛的“專諸”、“魚腸”等三千寶劍作為殉葬品,同時埋在他的墓里。但《元和郡縣誌》卻記載:“秦皇鑿山以求珍異,莫知所在;孫權穿之亦無所得,其鑿處遂成深澗。”後來演變而為劍池。

總之,劍池究竟是怎樣形成的,吳王墓是否在劍池下面。說法頗多,莫衷一是。1955年整修虎丘,疏浚劍池。當時曾刷洗苔蘚,核實劍池東側岩壁上確有明代長洲、吳縣、崑山三縣令吾翕等人以及唐寅、王鏊等人的石刻記事兩方,載有明正德七年(公元1512年)劍池水乾,於池底發現吳王墓門的簡單情況。後來又戽乾池水,出清污泥,又見劍池兩壁自上到底切削平整,池底也很平坦,沒有高低欹斜現象,顯然是由人工開山劈石所鑿成。池南有土壩一個,與石壁三面相連,面積約四隻八仙桌大小,低於平時水面三尺,是人工築成用作蓄水的。

由於池北最狹處,發現一個洞穴和向北延伸約一丈多長的隧道,可容身材魁梧的人單獨出入,舉手可摸到頂,從上到下方正筆直。不難推斷,也是人工開鑿而成。盡頭處為一喇叭口,前有一米多隙地,可容四人並立,而無迴旋餘地。前面有用麻礫石人工琢成的長方石板四塊,一塊平鋪土中作底座,三塊橫砌疊放著,好似一大碑石

。每塊石板的面積約二尺半高,三尺多寬。第一塊已脫位,斜倚在第二塊上。第二塊石板門的石質不同於虎丘本山的火成岩,表面平整。由於長期受池水侵蝕,顯露出橫斜稀疏的石筋。

根據形制分析,這是一種洞室墓的墓門。劍池是豎穴,南北向,池底的石穴是通路,這和春秋戰國時代的墓制形式是完全相符的。據記載,“闔閭之葬,穿土為山,積壤為丘,發五郡之士十萬人,共治千里,使象運土鑿池,四周廣六十里,水深一丈……傾水銀為池六尺,黃金珍玉為鳧雁。”這樣誇大的描寫,雖然不一定可信,但作為春秋末年五霸之一的吳王之墓,建築規模肯定很大,墓室設計也必然會相當精密和隱蔽。從虎丘後山由泥土堆成和上述種種跡象分析,劍池很可能是為了掩護吳王墓而設計開鑿的。墓門後面也很可能存在某種秘密。但是吳王墓是否即在其中,在未經考古發掘證實之前,尚是千古之謎。1955年疏浚劍池。戽乾水後,於池北最狹處發現一丈多長的隧道。盡頭豎有石板,形似墓門。為恐影響上方雲岩寺塔的安全,未深入發掘,隨即封沒。

擁翠山莊