藥山位置

藥山

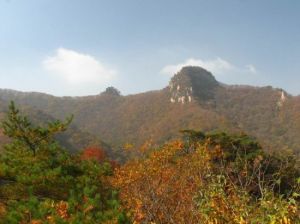

藥山藥山屬於東北長白山系千山山脈,自古以來,就以盛產野生中草藥著稱。這座山集佛、道兩教於一體,是遼東地區早期的宗教聖地。清代時就是奉天省也就是天的遼寧省四大名山之一,和千山、醫巫閭山、鳳凰山並列齊名。

藥山風景名勝區地理位置優越,是國家AA風景名勝區,處於著名的千山風景名勝區和鳳凰山風景名勝區之間的中心位置,是連線瀋陽、大連、鞍山、丹東、本溪、營口、千山、鳳凰山、鴨綠江、東港、大孤山、冰峪溝、遼東灣等城市和風景名勝區的中繼站,也是遼南、遼東地區旅遊勝地的主要環節和傳統文化交流的活動中心。

名稱由來

藥山,最早稱為“長樂山”。後來為什麼又叫藥山了呢?原因有兩個。其一,遼東長樂山資源獨特,盛產野生中草藥材,並被先人廣泛套用,而且藥物療效神奇,所以從北魏以後人們便將它改稱為“藥山”。其二,相傳唐貞觀年間,唐太宗李世民親征遼東,在安市城,就是今天的海城市東南8公里的英城子古城之戰得勝,率領三軍將士來到長樂山下歇兵養馬,準備繼續東征。不料,三軍將士因水土不服多有染病,唐太宗一時處境窘迫,後來住廟僧人從山中採集草藥,治癒了三軍將士。之後,唐太宗率領三軍士攻下烏骨城,也就是今天的鳳凰山山城,取得節節勝利,收復了遼東。唐太宗大為高興,遂將長樂山賜封為“寶藥山”,又派大將尉遲敬德來此監修廟宇,後人為了稱呼方便,就把“寶藥山”簡稱為藥山。

藥山風光

藥山

藥山共分為石花頂、大寺溝、觀溝、南天門四大景區。景區內有80多個觀賞景點,10餘處大小瀑布點綴其間,構成了一曲曲絕妙的高山流水樂章,可稱得天獨厚,稀少奇觀。

中草藥

由於氣溫、濕度適宜,藥山野生藥材品種比較齊全,自然植被完好。經過相關部門考查,藥山共有植物600多種,其中園林樹木就有34科、72屬、150多種,中草藥材更是隨處可見。據統計,藥山上有常用藥材400多種,其中不乏人參、何首烏、靈芝、黃芪、貫眾、山藥等珍稀藥材。現在,藥山附近還流傳著這樣一首民謠:“藥山草藥多,一天挖兩車,靈芝不足奇,采來泡酒喝。”

寶藥山

1982年12月28日國務院決議:“對全國中藥資源進行系統地調查研究,制定發展規劃”。從1984年開始,岫巖認真詳細地進行了歷時10年的中藥資源普查工作。通過普查,岫巖地區共有中草藥材799種,其中藥山就生長各種藥材400多種,占全縣50% 以上,是名副其實的一座藥山。藥山周邊的老百姓,大部分都有採藥用藥的習慣。生活中,他們經常採集山野田間的草藥配製各種治病的偏方,解除痛苦。此外,據有關部門的統計,藥山周邊高壽老人較多,而且身體健康。這裡有一句常話:“守著寶藥山,免進鬼門關,不是壽星老,就是活神仙。”

宗教歷史

藥山

藥山道教

藥山的道教是何時形成的,尚無文獻記載。據傳北周大成元年也就是公元579年,今陝西韓城一位懂得醫術、名叫張觀世的人,舍家求道,來到遼東長樂山古洞中打坐修煉。大約在隋唐時期,藥山道教正式興起,奉老子《道德經》,並建築宮觀。

藥山道教受統治階級的政治影響,興衰跌宕起伏。宋朝真宗時,迷信道教,想以宗教迷信方式籠絡人,抬高他自己的社會地位,維持國內統治,因此全國道教就比較興盛,藥山道教也得到正常發展。清朝至民國初期是藥山道教最興盛時期,宮觀廟宇規模宏大,是遼東地區著名宗教聖地。

藥山最有影響的是歷代道士以懂醫術見長,擅於利用當地中草藥配製偏方給人治病,在醫學技術和用藥方面很有影響,經常起到藥到病除的效果。

根據不完全的了解,從清代至民國時期,藥山道士醫術高超有名有姓的就有:王永希、金明庫、關誠明、關信鐸等。這些道士都是藥山青華觀醫術傳承和發展的代表,他們在養生、醫學等方面積累了一定經驗。至今,由青華觀遺留下來的手抄本醫書還完整地保存。這對研究開發藥山有著很大的作用,在醫藥學術中也有著重要的價值。