歷史背景

萬元戶的出現,得益於中國的改革開放政策。1979年,鄧小平同志提出“讓一部分農民先富起來”的思想。此後,黨對農村政策和城市政策作了較大調整。在農村,推行農業承包責任制。一些農戶靠個人或全家的埋頭苦幹,加上懂技術善經營,迅速成為農村致富的“尖子”。在城鎮,企業實行層層承包,按勞分配。一批接一批的城裡人或迫於生計壓力,或為了實現人生價值,紛紛“下海”,從事個體工商業或者開公司。有了黨和國家的政策作保證,人們不再擔心被割“資本主義的尾巴”,也不再擔心勞動所得會化為烏有。

1981年,中央明確提出“國營經濟和集體經濟是我國的基本經濟形式,一定範圍的勞動者個體經濟是公有制經濟的必要補充”。隨後,國務院頒布《關於城鎮非農業個體經濟若干政策性規定》,對個體經濟重新定位,個體經濟逐步得到恢復和發展。1982年12月4日,在五屆全國人大第五次會議上通過的《中華人民共和國憲法》中規定:“在法律規定範圍內的城鄉勞動者個體經濟,是社會主義公有制經濟的補充。國家保護個體經濟的合法的權利和權益。”從此,個體經濟的地位正式得到了認可。

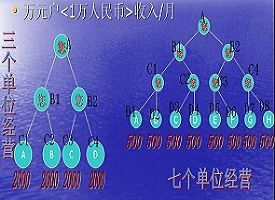

改革開放初期,中國對個體經濟實行的是限制型發展政策,與後來的大力支持和扶植不同,工商局在那一時期對個體戶主要是管理和限制。由於當時人們的思想還不夠解放,再加上傳統觀念的影響和解放後個體經濟發展政策的變化,人們對個體經濟心有餘悸,認為說不定什麼時候政策又會改變,所以對個體經濟抱著敬而遠之的態度。限制型發展政策首先表現在對個體戶的經營範圍方面。20世紀八十年代初期,個體工商戶的經營範圍只限手工業、修配業、服務業等行業,其他領域都不允許個體工商戶經營;對經營人員的要求也比較嚴格,當時能從事個體經營的人員只能是待業人員和社會閒散人員等無工作人員,退休人員從事個體經營要開具家庭生活困難證明才能辦理執照。在這樣的經營環境和背景下,部分個體經營者通過勤勞致富,率先成為萬元戶,其努力和辛苦可想而知。他們大體上是由農村的專業戶和城鎮的個體工商戶構成。農村實行聯產承包責任制以後,許多農民通過種植糧食作物、經濟作物以及經商、打工等方式,使家庭年收入超過1萬元;城鎮居民通過經營個體生意使年收入超過1萬元。在那個允許一部人先富起來的年代,萬元戶就成了全國經濟發展的排頭兵。每個地方萬元戶並不是很多,因此萬元戶就成了當時富裕戶的代名詞。

萬元戶,既是衡量經濟社會發展的指標,也代表了當時生活的幸福指數,是人們追求物質生活最直接、最明顯的目標。一些地方甚至以萬元戶的多少來衡量當地的發展速度,出現了不少“萬元戶”村、“萬元戶”鄉鎮等。

在那個1公斤糧食2角錢,國家工作人員月工資20元的時代,能成為萬元戶確實了不起。隨著社會的進步和經濟的發展,人民的收入在逐步提高,萬元戶也就不再是最富裕的人家了。進入21世紀的中國,在經過30多年的快速發展後,萬元戶的說法已演化成了“十萬元戶剛起步,百萬元戶馬馬虎虎,千萬元戶才算富”的調侃。這一變化的背後,折射出中國經濟社會的深刻變革,更反映了人們對合理財富追求的肯定以及對富裕生活的嚮往。[3]

萬元戶

萬元戶名稱由來

萬元戶

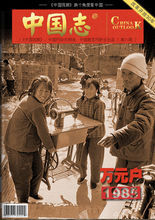

萬元戶改革開放初期,當大多數人還在為填飽肚子忙碌時,極少數農民通過勤勞致富,家庭年收入超過萬元,“萬元戶”因此得名,並成為那個時代先富農民的代名詞。隨著中國農村的不斷發展,“萬元戶”很快成為時代的一個記憶。據國家統計局數字,2007年全國農民人均純收入達到4140元。從這個意義上說,中國農民的家庭收入已總體越過了“萬元”線。

第一萬元戶

黃新文

黃新文現在很少有人還記得“黃新文”這個名字。但改革開放之初的年代,他可是全中國數億農民艷羨的對象。1979年2月,人民日報以《靠辛勤勞動過上富裕生活》為題報導了他的事跡:小欖公社埒西二大隊第二生產隊社員黃新文,1978年靠參加生產隊集體勞動所得和發展以養豬為主的家庭副業,全年總收入達1.07萬元,扣除家庭副業的成本,純收入為5900多元。

這是新中國出現的第一個農民“萬元戶”。一時間,全國各地或親臨、或來函,向黃新文請教致富經的絡繹不絕。

山東省臨清縣八岔路公社趙塔頭大隊社員趙汝蘭帶領全家勤勞致富,當年家庭純收入10239元,蓋起新房,還添置了腳踏車和縫紉機。趙汝蘭一家成為山東省首個見諸報端的“萬元戶”。

1979年冬天,村里把地承包到各戶,她老兩口,光澤他兄弟4個,還有兩個妹妹,再加兩個剛過門的媳婦,共10個勞力,承包了21畝地,第二年又開墾了9畝荒地,總共種了30畝“魯棉1號”。當年,每畝地收棉花110多公斤,30畝地一共產棉花3300多公斤,每公斤棉花平均賣到5塊2毛錢、總共賣了17000多塊。除去棉種、農藥、化肥、柴油等投入,淨落1萬多塊錢。從那年起,她家不愁吃不愁穿了,添了5輛腳踏車、3台縫紉機、2塊手錶、1個座鐘、2台收音機,1982年,又蓋了6間新房。後來直到現在2008年,她還一直用著28年前買的“北極星”牌座鐘。趙汝蘭是村裡有名的“老上訪”,初包產到戶時顧慮重重。28年前新華社記者採訪他時,他說:“過去上訪儘是為政策的事,輪到上河工,年年都有俺爺兒們的事,可沒見一分錢工資,有時連飯也不管。集體欠老百姓的錢,一分錢也要不回。今年春天鬧分田單幹,俺兒媳還哭了一場,她不是想捆在大堆里過,就像黃豆芽似的,一個個長得又瘦又長,沒有好樣子。她愁的是隊里欠的多年結餘款400多元。隊分了,這錢不就隨黃河水淌了沒處要了。我找公社上訪,公社說包產是你自個村願意搞的,又不是上級逼迫的。回到村里,俺兒勸俺超支能超上天,盈餘只劃個圈。搞集體有啥可留戀的。你住院看病,到隊里支個50塊錢也拿不到,那個400元就當大水漂走了。俺一家人10個勞力只要公家真的讓包產到戶,說不定年底就能掙個千兒八百的。從頭過日子,管保比捆大堆強。聽俺兒這么一講,我也通了,不上訪了。可不,一入秋,錢就像流水似的,10個800元也來。俺現在啥也不稀罕,只盼望上頭這政策能多行幾年,讓老百姓有吃有喝。”

走進趙汝蘭的老三趙光思家中,地面鋪設著地板磚,屋頂精裝修,嶄新的沙發,潔淨的茶几,新潮的家具。旁邊的偏房是廚房和洗澡間,院內種著月季和冬青,有花有草,生機盎然,顯示著如今農民富足的生活。

1981年徐金生成為了南京市浦口區第一個“萬元戶”。泉東村的村民韓孝忠還記得當時徐金生的風光:中央的人都過來參觀,在全市的致富會議上講話,拍了數不清的照片,每個星期都收到慕名者寫來的信。韓孝忠在一旁說:“拿出來拍,這是榮譽,你是我們江浦帶頭致富的人。”諺雲“30年河東30年河西”,一個時代的變遷,可能根本用不著30年。

徐金生老人在記者面前,隱隱是往事不願意再提。從他低矮的小雜貨店裡出來,四下綠油油的苗木簇擁新樓。“萬元戶”的時代已成了過往,或者說已經被放大,路上所遇皆是“萬元戶”。這可能讓老一代“萬元戶”感到落寞,卻讓我們聽到了一個時代的高歌。

新興發展

萬元戶組成

萬元戶組成在農村,一些對政策接受快、行動早、有一定經營管理經驗的農村幹部,一些文化科學水平相對較高的復轉軍人、回鄉職工和回鄉青年,一些有傳統技藝的能工巧匠以及善於經營、敢闖敢幹的精明人,他們首先從億萬農民中脫穎而出,成為農村率先富裕起來的農民,家庭收入超過萬元,社會上並將這些農村先富起來的農戶稱為萬元戶。

改革早期,家庭年收入上萬元是一件令人驚奇的事件。當時,每年農民人均純收入只有200元左右。如果按照每戶農村居民5人計算,每戶收入也只有1000元。實際上,當時一般農戶每年只能賺到500元左右。即使是城市居民,改革早期階段每個家庭每年的可支配收入也只有大約2000元。

每年能夠賺到萬元,對於絕大多數家庭來說,是難以想像的。正因為如此,萬元戶在中國農村改革早期的出現,在社會上曾引起廣泛的討論。

由於當時人們受傳統思想和左傾思想影響較大,少數人認為農村萬元戶都是一些“奸商”,甚至也有人把農村萬元戶的出現同資本主義在中國農村的出現畫上等號。

對萬元戶的消極評價,與我國傳統社會人們懼富思想相對應。如何客觀地評價萬元戶確實促進了人們思想的解決。

經過一番社會上的激烈爭論,特別是鄧小平先富後富共同富裕理論的提出,人們逐漸地認識到農村萬元戶的出現,正是改革促進商品經濟發展的必然產物,對農村經濟發展具有重要的積極意義。

到了20世紀80年代中後期,萬元戶已經逐步成為農村致富能人的代名詞。各個地方不但充分肯定萬元戶的時代意義,而且為了鼓勵更多的農民脫貧致富,還召開表彰會,給萬元戶戴紅花,號召廣大農民向那些致富能人學習,儘快富裕起來。這樣,農村中的萬元戶在社會中取得了良好的形象和較高的地位,受到廣大農民的尊敬。

在萬元戶成為了社會上的典型之後,一些地方的農民誇大個人家庭的收入,希望也能夠走上頒獎台,於是社會上接著就出現了造假萬元戶,打“假”萬元戶的現象。一些地方政府,為了追求政績,也希望多報萬元戶數量。為此,相關部門還專門出台政策,規範萬元戶的標準,糾正不實上報萬元戶的錯誤做法。

過去的萬元戶,一部分已經“消逝“,但是,他們中多數有了啟動資本以後,在農村創辦鄉鎮企業,或者到城市經商,逐步地發展成為民營企業。

概念消失

1997都成萬元戶

1997都成萬元戶雖然在現在的人看來,萬元不算什麼。但是,在當年,“萬元戶”是很多人追逐的夢想。在當時,很多先富起來的人的財富,很快就突破了萬元,甚至十萬元,但“萬元戶”已深入人心,也印證了人們致富的強烈渴望。

“萬元不算富,十萬剛起步,百萬才是真正富。”也許這句流行語,才是現在中國人擁有財富的真正寫照。

影響

“萬元戶”消失的時間是1997年。在過去的60年裡,中國的分配結構出現了明顯調整,基本實現了由平均主義突出、收入渠道單一,向以勞動報酬為主、資本和技術等收入為輔的多種分配方式並存的轉變。

2007年,在城鎮居民家庭人均全部年收入中,工薪收入占68.6%,比1990年下降7.2個百分點;經營淨收入占6.3%,財產性收入占2.3%,轉移性收入占22.7%,分別比1990年提高4.8、1.3和1.0個百分點。在農村居民家庭人均純收入中,財產性收入從無到有,占到3.1%。

在新中國早期經濟發展的歷程中,曾走過一條效仿蘇聯經濟發展模式的路子;中國探索出的中國特色的經濟發展模式,已被越來越多的國外學者認為值得其他國家借鑑。

從積貧積弱到人民生活邁向總體小康,從封閉半封閉到直接關係全球經濟復甦,60年間,中國走過了其他國家幾百年的發展歷程。中國將繼續創造令世界矚目的“東方奇蹟”。