基本信息

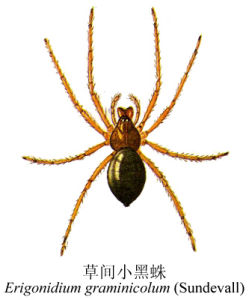

中文名:草間小黑蛛拉丁學名:Erigonidiumgraminicolum(Sundevall)

綱:蛛形綱

草間小黑蛛

草間小黑蛛目:蛛形目

科:皿蛛科

屬:0

功能類別:捕食性天敵

寄主昆蟲:蚜蟲、薊馬、紅蜘蛛、葉蟬、紅鈴蟲、棉鈴蟲、小造橋蟲

寄主危害作物:棉花

形態特徵

雌蛛:體長2.80-3.20毫米。頭胸部赤褐色,具光澤,頸溝、放射溝、中窩色澤較深。前、後齒堤均5齒,但翦齒堤的齒較大。胸板赤褐色。步足黃褐色。腹部卵圓形,灰褐或紫褐色,密布細毛。腹部中央有4個紅棕色凹斑,背中線兩側有時可見灰色斑紋。雄蛛:體長2.50-3.50毫米。頭胸部赤褐色。螯肢基節外側有顆粒狀突起形成的摩擦脊,內側中部有1大齒,齒端具長毛1根,前齒堤6齒;後齒堤4齒。觸肢之膝節末端腹面有1個三角形突。

卵袋:白色。橢圓形或圓形;扁平塊狀,亦有隨產卵葉面限制形狀有所不一。卵袋絲表層較疏鬆,呈絲狀覆蓋物。卵粒團為圓球形,初為乳白色,近孵化時呈淡黃色或黃色。卵袋直徑長約6-8毫米,卵粒團直徑長約2—4毫米。卵粒圓球形,寬0.42-0.52毫米,高0.46-0.55毫米。

幼蛛:草間小黑蛛幼蛛一般蛻皮4次有5個齡期。

一齡:體長0.72毫米,眼域寬0.1毫米,頭胸部長0.35毫米,背甲長0.20毫米,腹部長0.37毫米,4對步足的長度依次是:0.62、0.56、0.43和0.55毫米。體黃白色且透明。前中眼黑色余白色,兩側眼基部分離。胸板黃色,邊緣略帶褐色。在卵袋內。

二齡:體長0.80毫米,眼域寬0.12毫米,頭胸部長0.39毫米,背甲長0.30毫米,腹部長0.41毫米,4對步足長度依次是:9.80、0.75、0.62和0.60毫米。全體黃色,眼域、背甲邊緣色濃,中窩隱約可見。兩側眼基部相連。步足上毛顯現。從背面可見腹柄。

三齡:體長1.70毫米,眼域寬0.28毫米,頭胸部長0.76毫米,背甲長0.46毫米,腹部長0.94毫米,4對步足的長度依次是:2.35、2.20、1.75和2.10毫米。體紅褐色,眼域黑色,步足黃色,中窩顯現,可見放射溝。步足上的毛加長、色濃。胸板桃狀,紅褐色,腹部灰白色,末端色濃。生殖厴處有褐色斑,從背面看不到腹柄。

四齡:體長2.50毫米,眼域寬0.30毫米,頭胸部長1.05毫米,背甲長0.70毫米,腹部長1.45毫米,4對步足長度依次是:3.70、2.80、2.25和3.05毫米。體背及步足紅褐色。中窩與放射溝均明顯。螯肢、下唇、顎葉及胸板褐色。腹部前端向前延伸覆蓋於背甲後緣。腹部灰褐色,有的個體腹末有褐斑,有的個體腹中部有隱約可見的黑斑。生殖厴已開始顯現。

五齡:體長2.70毫米,眼域寬0.32毫米,頭胸部長1.10毫米,背甲長0.71毫米,腹部長1.60毫米,4對步足的長度依次是:3.60、3.40、2.50和3.50毫米。頭胸部背面紅黑色,眼域、頸溝、放射溝和中窩處色深。胸板心臟形,黑褐色。胃外溝和紡器周圍黑褐色。雄蛛觸肢末端已膨大呈荷苞狀,頸溝前端隆起;雌蛛生殖厴處已顯著突起,顯現2個黑點。

生物學特性

(1)習性:草間小黑蛛為棉田內發生量最多的一種蜘蛛。自棉花苗期至拔桿期均具有一定數量。此蛛在棉花苗期,因氣溫較低,多在土塊間隙結網。當氣溫升高;棉花長大時,在棉葉或枝條間結不規則小網,蜘蛛常隱蔽在不規則網的邊緣,如有活蟲觸網,立即出來捕捉,亦可以遊獵方式來捕食棉蟲。成蛛和幼蛛均有假死習性,受驚則迅速逃走或吐絲下垂逃逸或墜落假死。成蛛和幼蛛均有自殘習件,交配後的雌蛛亦能殘食雄蛛。該蛛具有飛航習性,每當風和日麗的天氣,可以爬在棉葉上放出蛛絲,飄於空中,借氣流進行飛航。(2)歷期:世代歷期:第一代72.00天;第二代37.00天;第三代31.00天;第四代28.00天;第五代42.00天;第六代41.00天;第七代(越冬代)114天(王洪全等,1980)。

胚胎髮育平均歷期;第一代5.88天;第二代5.90天;第三代5.698天,第四代7.46天,第五代7.61天,第六代8.52天(王洪全等,1980)。

溫度對發育歷期的影響:在20-30℃溫區內,歷期與溫度呈負相關,即歷期隨著溫度的升高而縮短,無論在哪種恆溫條件下均以一齡期為最短,二齡和三齡期為最長;雌蛛的歷期比雄蛛長。

(3)發育起點溫度和有效積溫:草間小黑蛛各發育階段的發育起點溫度和有效積溫分別是:卵期10.95℃和84.01日度;雄幼蛛期9.05℃和791.08日度;雌幼蛛期9.33℃和973.33日度。

(4)幼蛛成活率;由卵孵出的幼蛛,並不是每頭都能發育為成蛛,在發育的過程中,因多種因素會造成死亡。幼蛛成活率的大小與發生的代次有關。各世代平均成活率是:第一代33.33%,第二代45.00%,第三代62.50%,第四代34.15%,第五代56.70%,第六代50.00%。

(5)壽命:草間小黑蛛成蛛的壽命一般60天左右。壽命的長短,與溫濕度和食物的關係密切。因此,隨著代次不同,其成蛛壽命表現出差異:平均壽命在第一代為55.89天,第二代56.00天,第三代52.82天,第四代73.00天,第五代107.69天,第六代(越冬代)163.25天(王洪全等,1980)。

西南農學院植保系生物防治課題組觀察(1980),由於性別不同,其壽命也表現出差異:平均壽命在第一代雄蛛為87.40天,雌蛛57.40天,第二代雄蛛55.80天,雌蛛52.60天,第三代雄蛛69.10天,雌蛛68.00天。

(6)年生活史:草間小黑蛛在湖北省以成蛛和幼蛛在土塊下、枯葉內、麥、豆、蔬菜、雜草、油菜等冬播作物的根隙和葉內越冬。翌年2月下旬至3月上旬當氣溫在8℃以上時開始活動,一年發生6個世代,各世代出現時間見表144。根據王洪全等(1980)的觀察,該蛛在湖南長沙市一年可完成完整的6個世代,以第四、五、六代成蛛、亞成蛛幼蛛和第七代卵越冬。

(7)繁殖

性比與交配:根據我們在室內飼養從卵孵化到成蛛總計136頭,其中雌蛛74頭,占總數45.59%,雄蛛62頭,占總數45.59%。在田間採回747頭,其中雌蛛496頭,占總數的66.94%,雄蛛251頭,占總數的33.60%。都是雌蛛多於雄蛛。慈利縣農業局觀察,各代雌雄之比:第一代1:0.71;第二代1:0.745;第三代1:0.71。

草間小黑蛛的雌雄亞成蛛,當蛻下最後一次皮後,就開始交配。交配在網上進行。交配時一般雄蛛表現主動(有時雌蛛表現主動)。求偶時,雄蛛頭部朝向雌蛛,並以第1對步足接觸雌蛛,此時雌蛛腹部向上翹起,雄蛛將頭部納入雌蛛的頭胸部下面,以頭頂著雌蛛的胸板,雌雄蛛頭腹呈相反方向。雄蛛以觸肢向前上方伸向雌蛛的生殖厴處,並將觸肢器插入雌蛛生殖孔進行授精。授精時觸肢器呈“c”字形。雌雄個體均有多次交配習性,但雌蛛交配一次可終生產受精卵。交配時間在10-30分鐘。交配後的雌蛛,稍作休息後又可與另外雄蛛交配。

產卵與護卵:草間小黑蛛的雌蛛除少數個體白天可以產卵外,絕大多數是夜晚產卵。對產卵場所的選擇不很嚴格,土塊下、枯葉內及棉葉上均可產卵。產在棉葉上的卵,以葉正面為多。但是,其產卵場所隨著季節的不同而有變化,如早春3月卵袋多產在土塊下,而在7-8月高溫季節多產在棉花下部的葉片上,4、5、9、10月份又多產在棉上部的葉上。這些都是對溫度適應的結果。未交配的雌蛛亦能產卵,但不能孵化。

雌蛛有護卵習性。當它產下卵粒做成卵袋之後,雌蛛就伏在卵袋上或在卵袋旁進行看護。此時若有其它蜘蛛或昆蟲靠近卵袋,雌蛛就進行追趕或咬死。在守卵期間仍可取食。

產卵前期:草問小黑蛛的雌蛛性成熟後,在25-28℃的溫區內2-13天就可產卵。產卵前期由於受溫度的影響造成各個世代的產卵前期有差異,各世代的平均時間是:第一代5.00天,第二代4.25天,第三代3.40天,第四代4.60天,第五代5.86天,第六代(越冬代)132.25天(王洪全等,1980)。

產卵袋數:每頭雌蛛一生平均產卵袋數在8個左右,最多可達17個。產卵袋數的多少與代次和食物種類有密切關係。

各世代平均產卵數是:第一代11.08個,第二代8.83個,第三代4.33個,第四代8.37個,第五代6.20個,第六代9.5個。

不同食物對雌蛛產卵袋有影響:如以果蠅作飼料,平均產有效卵袋13.75個;平均無效卵袋1.25個。單以蚜蟲作飼料,雌蛛則不能產卵。

卵袋含卵量:每個卵袋內含卵粒數,平均在30粒左右,最多可達70粒以上。每個卵袋內的含卵粒數的多少與個體大小、產卵次第和不同世代有關。

一般體大的個體產的卵袋就大,卵袋內含卵粒數就多,反之體小的個體產的卵袋就小,卵袋內含卵粒數就少。如雌蛛體長在3.00-3.50毫米的個體所產的卵袋內含卵粒數平均在37粒左右;體長在3毫米以下的個體所產的卵袋內含卵粒數平均不到30粒左右。

隨著代次的不同,卵袋內的含卵數不一樣,如平均每個卵袋內含卵量平均數在第一代為42.14粒,第二代39.00粒,第三代25.50粒,第四代37.85粒,第五代35.85粒,第六代24.93粒。

同一個雌蛛個體所產的多個卵袋內所含的卵粒數也不相同。這主要受產卵次第的影響。一般前期產的卵袋內的含卵粒數多,後期產的卵袋內含卵粒數少,產第九個卵袋以後的卵袋內的卵粒數減少顯著。

產卵量:單雌產卵量平均300粒左右,最多達430粒以上。溫度和食物是影響產卵量的重要因素,如在20℃恆溫條件下,平均產卵量為141.23粒,25℃為193.50粒,28℃為189.20粒,32℃為87.60粒。以25-28℃為繁殖的最適溫區。在有充分的食物和水份供應,或只供水不供食氣溫穩定在6-I0℃時仍能產卵;反之,只供食不供水,則很少產卵;若食物、水份均不供應,不能產卵。6℃以下則不能產卵。在自然變溫條件下,以果蠅作飼料,平均單雌產卵量為302.25粒;以葉蟬若蟲作飼料為388.75粒。

孵化率:草間小黑蛛卵的孵化率的高低與溫度、濕度和產卵次第的關係密切。

濕度大小對卵的孵化率影響極大。相對濕度在81%以上時孵化率可達100%;相對濕度在75-78%時,孵化率為95.90-98.30%;相對濕度在65%時,孵化率為80%;相對濕度在54%時,孵化率為66.60%;相對濕度在40%時,為38.20%;相對濕度在22%時為5.10%(西南農學院,1980)。相對濕度在80-90%,溫度在20-25℃時,孵化率可達90-100%;溫度高於30℃,相對濕度在70%,孵化率只有50-60%。溫度在6℃以下或35℃以上

就不能孵化。

同一個體所產的卵袋,其孵化率亦不一樣。一般在前期產的卵孵化率高,後期產的卵孵化率低。

(8)抗逆能力

卵抗低溫能力:根據胡國文等試驗(1986),將卵塊置於-2℃冰櫃內冷藏50天,孵化率達93.10%。在0℃的條件下,保存40天,孵化率可達100%。卵期耐低溫的能力與胚胎髮育階段又有很大關係:一般是初產的卵(1天之內,大概是囊胚期)抗低溫能力最強,2天之後,胚胎開始形成附肢分化期,抗低溫的能力就顯著降低。卵袋浸水5天對孵化率沒有顯著影響。

(9)捕食:草間小黑蛛在棉田內主要捕食棉花多種害蟲和多種蟲態。根據我們室內測定(1987),對各種害蟲的日捕食量是;棉葉蟬13.50頭;棉小造橋蟲初孵幼蟲10頭;棉鈴蟲初孵幼蟲18頭;棉蚜19.57頭。亦可捕食紅鈴蟲成蟲。不捕食棉鈴蟲卵和斜紋夜蛾初孵幼蟲。

地理分布

湖北、湖南、江蘇、浙江、台灣、福建、廣東、安徽、河北、遼寧、吉林、江西、山東、陝西、廣西、貴州、山西、河南、新疆、寧夏、青海、上海、雲南

相關文獻

[1]李生才,高峰,王寧波,鞏田魁,.蘋果園蜘蛛群落組成及其生態位研究初報[J].中國生態農業學報,2006,(1).[2]高增祥,楊燕濤,李典謨,吳子江,薛智華,張治,王東華,張建明,丁岩欽,徐汝梅,.江蘇通州棉田捕食性節肢動物多樣性的歷史動態比較[J].昆蟲知識,2005,(6).

[3]趙鴻飛,瀋陽,雷利斌,.捕食性天敵(蜘蛛類)對菜青蟲的捕食作用研究[J].安徽農學通報,2005,(6).

[4]畢守東,劉麗,高彩球,鄒運鼎,丁程成,曹傳旺,劉小林,孟慶雷.棗園中棗癭蚊和草間小黑蛛的空間分布格局及空間依賴性[J].套用生態學報,2005,(11).

[5]陳琴,張雪元,甘惠華,陸保理,顧月蘭.銳勁特和阿維菌素混用防治稻縱卷葉螟藥效試驗研究[J].上海農業科技,2005,(6).

[6]葉堯良,朱愛群,顧曉紅,張珠明.慈抗雜3號對棉田天敵種群動態的影響[J].江西棉花,2005,(4).

[7]楊青蕊,高志民,王濤,鄭毅.山東菏澤曹州牡丹園捕食性天敵資源初探[J].華東昆蟲學報,2005,(1).

[8]丁程成,鄒運鼎,畢守東,高彩球,劉小林,曹傳旺,孟慶雷,李昌根.李園桃蚜和草間小黑蛛種群空間格局的地學統計學研究[J].套用生態學報,2005,(7).

[9]喬海莉,李生才,陸鵬飛.甘藍田蜘蛛群落結構及優勢種群動態分析[J].山西農業大學學報(自然科學版),2005,(1).

[10]鄒運鼎,李磊,畢守東,婁志,丁程成,高彩球,李昌根.石榴園棉蚜及其天敵之間的關係[J].套用生態學報,2004,(12).

[11]李磊,鄒運鼎,畢守東,高彩球,丁程成,孟慶雷,李昌根,周夏芝.棉蚜和草間小黑蛛種群空間格局的地統計學研究[J].套用生態學報,2004,(6).

[12]嚴克華,錢澤嶺,曹琴,單曉林,陳輝民.蜘蛛常見種在兩類棉田的消長動態與分布[J].安徽農業科學,2004,(2).

[13]丁海玲,周劍英.無公害水稻害蟲的生物防治法[J].農業環境與發展,2004,(1).

[14]徐文華,吳春,王瑞明,單曉玲,武進龍.江蘇沿海棉區蜘蛛優勢種在轉Bt基因棉的棉田動態分布[J].江蘇農業學報,2004,(1).

[15]李春宏,吉榮龍,崔必波,彭亞民,周國慶.109B對棉田非靶標害蟲及天敵的影響[J].中國棉花,2004,(3).

[16]佘日松,毛祥青,余智龍.保護稻田蜘蛛開展綜合防治[J].江西農業科技,2004,(1).

[17]吳梅香,黃珺梅,尤民生.小菜蛾捕食性天敵主要類群——蜘蛛的初步研究[J].武夷科學,2003,(0).

[18]鄒運鼎,周夏芝,畢守東,李磊,高彩球,丁程成.桃一點葉蟬及其天敵草間小黑蛛種群三維空間格局動態[J].套用生態學報,2003,(9).

[19]封紅兵,徐靜,張青文,汪飛,宋榮.新疆棉區主要捕食性天敵對棉鈴蟲捕食功能反應的研究[J].套用生態學報,2003,(6).

[20]繆勇,鄒運鼎,孫善教,葉成瑞,李桃春,葉世爐,邢建國.棉蚜及其捕食性天敵時空生態位研究[J].套用生態學報,2003,(4).

[21]王昌貴,鄭華美,李素英,李梅,盧青.草間小黑蛛繁殖習性和食量觀察研究[J].山東林業科技,2003,(5).

[22]許俊傑,曹善東.草間小黑蛛對柏小爪蟎控制作用的研究[J].臨沂師範學院學報,2003,(3).

[23]劉萬學,候茂林,萬方浩,王福蓮.轉Bt基因棉田蜘蛛的時空動態及控害作用[J].昆蟲知識,2003,(2).

[24]鄒運鼎,周夏芝,畢守東,李磊,丁程成,高彩球.草間小黑蛛與桃一點葉蟬之間的數量關係[J].安徽農業大學學報,2003,(3).

[25]任爽,朱文炳,鄧新平,李小珍,安森紅.板栗園蜘蛛群落結構與組成調查[J].植物醫生,2002,(3).

[26]陳再廖,許方程,吳永漢,陳小影.浙南地區菜田蜘蛛自然種群消長動態及農藥對其毒性[J].浙江農業學報,2002,(2).

[27]上官小霞,沈文君,李生才.棉田蜘蛛群落時空生態位研究[J].中國生態農業學報,2002,(4).

[28]繆勇,鄒運鼎,孫善教,劉家成,孟慶雷,葉成瑞.棉田捕食性天敵群落動態研究[J].套用生態學報,2002,(11).

[29]王向陽,王順建,劉家成,夏風,宋愛穎,黃娟.淮北棉田主要捕食性天敵與害蟲的時間格局及其數量關係[J].武夷科學,2002,(0).

[30]唐高霞.無公害食用菌害蟲的綜合防治[J].北京農業,2002,(8).

[31]陳金安.麥圓蜘蛛生物學特性與綜合治理技術研究[J].安徽農業科學,2002,(5).

[32]陳金安.自然天敵控制小麥蚜蟲的效果觀察[J].安徽農業科學,2002,(2).

[33]秦厚國,葉正襄,丁建,黃水金,羅任華.兩種蜘蛛對斜紋夜蛾的捕食作用及模擬模型的研究[J].棉花學報,2002,(2).

[34]巫厚長,魏重生,王方曉,程遐年,鄒運鼎.各種天敵對煙蚜種群數量影響效果的灰色關聯度分析[J].安徽農業大學學報,2002,(3).

[35]上官小霞,沈文君,李生才.棉田蜘蛛優勢種及其種群動態研究[J].山西農業科學,2001,(4).

[36]蔣傑賢,梁廣文,王奎武.幾種天敵對斜紋夜蛾幼蟲的捕食作用[J].上海農業學報,2001,(4).

[37]蔣傑賢,梁廣文.四物種共存系統中天敵對斜紋夜蛾控制作用的分析[J].中國生物防治,2001,(3).

[38]李劍泉,趙志模,朱文炳,侯麗娜,周彥,李雪燕.重慶市稻田動物群落及農田蜘蛛資源考察[J].西南農業大學學報,2001,(4).

[39]李劍泉,趙志模,侯建筠.植保領域的蜘蛛研究進展[J].植物醫生,2000,(6).

[40]祝增榮,商晗武,程家安,陳秀.甲胺磷對稻縱卷葉螟及其天敵的影響[J].植物保護,2000,(4).

[41]朱克響,王順建,王向陽,徐為領,張宗奇,周全恩,高廣春.淮北棉田主要害蟲及其天敵生態位的研究[J].植物保護,2000,(2).

[42]劉萬學,萬方浩,張帆,孟昭軍,王福蓮.棉鈴蟲捕食性天敵控制作用評價[J].中國生物防治,2000,(3).

[43]王順建.淮北地區棉蚜與主要天敵種群垂直分布關係的研究[J].中國棉花,2000,(9).

[44]王順建,朱克響,王向陽,張宗奇,周全恩,杜慶忠.淮北棉田節肢動物的群落結構[J].昆蟲知識,2000,(5).

[45]畢守東,鄒運鼎,陳高潮,孟慶雷,王公明.各種天敵對麥長管蚜和麥二叉蚜種群數量影響程度的研究[J].安徽農業大學學報(自然科學版),2000,(2).

[46]巫厚長,程遐年,鄒運鼎.不同菸草品種上節肢動物種群數量動態的研究[J].套用生態學報,1999,(4).

[47]王春義,夏敬源.玉米田棉鈴蟲及其主要天敵發生特點[J].玉米科學,1999,(S1).

[48]鄭雪生.稻田蜘蛛消長保護與利用[J].福建稻麥科技,1999,(3).

[49]陳金安.孝感地區麥田蜘蛛的種類調查[J].植物保護,1999,(1).

[50]徐來傑,王月娥.稻田蜘蛛種群動態及其保護措施[J].安徽農業大學學報(自然科學版),1999,(2).

[51]巫厚長,魏重生,謝明,王巍,鄒運鼎,程遐年.煙田草間小黑蛛種群的空間動態及抽樣技術研究[J].安徽農業大學學報(自然科學版),1999,(2).

[52]巫厚長,王方曉,孟慶雷,鄒運鼎,程遐年.煙蚜種群動態與天敵效果評價[J].安徽農業大學學報(自然科學版),1999,(1).

[53]趙新惠.注意保護農田蜘蛛[J].農業知識,1998,(9).

[54]李生才,上官小霞,董文霞,景曉紅.棉田蜘蛛群落的組成及生態位分析[J].蛛形學報,1998,(1).

[55]夏英三.蜘蛛的治蟲特性及保護利用[J].植物醫生,1998,(4).

[56]邱明生,羅其榮,劉祥貴,車興璧,陽元坤.草間小黑蛛對亞洲玉米螟捕食作用的研究[J].植保技術與推廣,1998,(6).

[57]鄒運鼎,畢守東,孟慶雷,耿繼光,陳高潮,王公明,李甲林.天敵對麥長管蚜和麥二叉蚜種群數量影響程度的分析[J].套用生態學報,1998,(6).

[58]鄒運鼎,畢守東,陳高潮,孟慶雷,耿繼光,王公明,李甲林.各種天敵對棉蚜種群數量影響程度的研究[J].套用生態學報,1998,(5).

[59]趙士熙,魏輝.稻粉虱Aleurooybotusindicus及其天敵生態位的研究[J].武夷科學,1998,(0).

[60]楊勤民,牟吉元,徐洪富.棉區豆田主要害蟲及其捕食性天敵生態位的研究[J].華東昆蟲學報,1998,(2).

[61]王自治,賀學信,陰加奇,霍宣成.發揮生態效應利用天敵控制棉鈴蟲[J].中國棉花,1998,(11).

[62]李復寧.襄北農作物害蟲天敵優勢種的調查[J].昆蟲知識,1998,(6).

[63]孟慶雷,李甲林,巫後長,夏祖和,丁春生.煙蚜與其天敵種群在數量和分布格局上的關係[J].安徽農業大學學報(自然科學版),1998,(4).

[64]張永強,侯美珍,陸溫,農榮貴.玉米蜘蛛群落結構及動態研究[J].廣西農業生物科學,1997,(4).

[65]鄒運鼎,李甲林,陳高潮,胡麗娟,黃世祥,王公明,周夏芝,王子迎,孟慶雷,耿繼光.棉株內含物和外源JH對棉蚜成蚜有翅率及種群消長的影響[J].套用生態學報,1997,(6).

[66]顏亨梅,王洪全,楊海明,胡自強.以蛛治蟲對最佳化稻田生態系統的作用[J].生命科學研究,1997,(1).

[67]?.如何保護稻田蜘蛛[J].墾殖與稻作,1997,(4).

[68]韋黨揚,趙琦,黃瓊.草間小黑蛛對柑桔紅蜘蛛的捕食情況觀察[J].廣西園藝,1997,(3).

[69]陸文瑞.棉田益蟲知多少[J].安徽農業,1997,(5).

[70]陳建明,黃次偉,馮炳燦,程家安.3種殺菌劑對草間小黑蛛和尖鉤寬黽蝽的影響[J].植物保護,1997,(2).

[71]蔡青年,張青文,李花實,孫秀珍.Avermectin對棉田主要天敵的影響[J].中國生物防治,1997,(2).

[72]崔金傑,夏敬源.轉Bt基因棉對棉田主要捕食性天敵捕食功能的影響[J].中國棉花,1997,(2).

[73]韓新才.大豆蚜蟲及其天敵田間消長規律[J].湖北農業科學,1997,(2).

[74]仇廣燦,孫廣仲,成曉松,胡健,顧金祥.吡蟲啉對稻田蜘蛛種群的影響[J].昆蟲天敵,1996,(3).

[75]王祖澤,李興忠,韋黨揚,王群英,黃瓊.殺蟎劑對草間小黑蛛室內毒力及對田間種群數量的影響[J].廣西園藝,1996,(4).

[76]謝振倫.茶園三種蜘蛛對假眼小綠葉蟬捕食量的觀察[J].廣東茶業,1996,(2).

[77]楊燕濤,王東華,朱明華.八種殺蟲劑對棉田龜紋瓢蟲、草間小黑蛛的影響[J].農藥,1996,(12).

[78]崔素貞,董占山.棉田多種群優勢天敵捕食棉鈴蟲動態研究[J].棉花學報,1996,(1).

[79]何洪俊,柯道秀,熊映清,樊孝賢.棉田天敵蜘蛛的空間格局研究[J].湖北農業科學,1996,(3).

[80]吳千紅,楊國平,經佐琴,錢吉,王海波.茄子田硃砂葉蟎-天敵關係灰色關聯分析[J].復旦學報(自然科學版),1996,(2).

[81]鄒運鼎,孟慶雷,耿繼光,季近,陳高潮,王公明.棉蚜與其天敵種群分布格局的關係[J].套用生態學報,1995,(2).

[82]徐心植,徐田煒,魯金梁,鄧小強.農藥對褐稻虱天敵草間小黑蛛及褐稻虱的毒力影響試驗[J].江西農業學報,1995,(1).

[83]趙琦,韋黨揚,黃瓊,王祖澤,李興忠.草間小黑蛛捕食黑刺粉虱功能反應的室內觀察研究[J].廣西園藝,1995,(4).

[84]謝振倫.英德茶區蜘蛛種群發生動態[J].廣東茶業,1995,(3).

[85]韋黨揚,趙琦,馬驍,黃瓊,李興忠.草間小黑蛛在柑桔植株上的空間格局研究[J].貴州農業科學,1995,(5).

[86]謝振倫.草間小黑蛛對假眼小綠葉蟬捕食作用的研究[J].茶葉,1995,(2).

[87]董慈祥,李國泉,楊青蕊,鄧如志,趙平厚,鞏鳳田.星豹蛛生物學生態學及保護利用的初步研究[J].山東農業科學,1995,(2).

[88]董慈祥.山東省棉花害蟲天敵蜘蛛初記[J].蛛形學報,1994,(2).

[89]董應才,汪世澤,竺錫武.棉田蜘蛛群落結構及優勢種分析[J].蛛形學報,1994,(2).

[90]戴小楓,郭予元.棉鈴蟲及其天敵類群的主成份分析[J].中國農學通報,1994,(6).

[91]叢建國.玉米田草間小黑蛛空間格局及其抽樣技術研究[J].濰坊教育學院學報,1994,(2).

[92]陳文龍,趙志模,李隆術,峗慶才.桔園三種天敵對桔全爪蟎的捕食作用[J].上海農學院學報,1994,(1).

[93]張原,王小平,夏文勝.武漢地區蔬菜害蟲捕食性蜘蛛初步研究[J].昆蟲天敵,1994,(1).

[94]郭錦湘,葉岳,黃細平,周篤光.蜘蛛對茶園假眼小綠葉蟬控制作用的調查與試驗[J].廣東農業科學,1994,(1).

[95]叢建國.山東青州麥田常見節肢動物的冬季群落結構[J].生態學雜誌,1994,(5).

[96]徐麗,張慶國.Holling圓盤方程參數估計方法的研究[J].安徽農業大學學報,1993,(2).

[97]陳志傑,仵光俊,張美榮,張淑蓮.主要天敵對花生蚜蟲捕食作用的研究[J].中國油料作物學報,1993,(2).

[98]叢建國.小麥、玉米輪作田蜘蛛群落結構及多樣性研究[J].生態學雜誌,1992,(6).

[99]黃紅,晏建章.三種微蛛酯酶同工酶的比較[J].四川動物,1992,(2).

[100]李紅兵,馬飛,朱啟迪.二代白背飛虱和二化螟協同防治的研究[J].安徽農業大學學報,1992,(2).

[101]嚴英俊,尤民生,吳中孚.褐稻虱危害水稻經濟閾值的研究[J].華南農業大學學報(自然科學版),1992,(2).

[102]張永強.柑桔園蜘蛛群落結構及其動態[J].西南農業學報,1992,(1).

[103]何洪俊,柯道秀,熊映清,樊孝賢.草間小黑蛛對硃砂葉蟎的捕食反應[J].昆蟲天敵,1991,(3).

[104]趙敬釗,李代芹.武漢東西湖棉田蜘蛛資源調查[J].四川動物,1991,(2).

[105]鄒運鼎,楊義和,章炳旺,胡麗娟,李甲林,黃世祥.棉花苗期棉株內含物與棉蚜種群消長動態及成蚜翅型分化的關係[J].昆蟲知識,1991,(1).

[106]余昭傑,王洪全.稻田微蛛優勢種形成的若干環境因子分析[J].動物學報,1991,(1).

[107]王昆.棉田草間小黑蛛空間格局及其抽樣技術研究[J].中國生物防治,1991,(3).

[108]羅銀瑞.稻田蜘蛛調查初報[J].江西農業科技,1991,(4).

[109]徐亞君.安徽省蜘蛛的生態地理分布[J].動物學雜誌,1990,(5).

[110]祁彪,王東明,徐宗敬,秦守明.稻田蜘蛛優勢種田間分布型的初步研究[J].昆蟲天敵,1989,(1).

[111]郝小草,胡發清,方昌源.棉田選擇性殺蟲劑室內篩選研究[J].中國棉花,1989,(6).

[112]李代芹,陳建,趙敬釗.確定棉蚜捕食性蜘蛛種類的血清學方法的可行性研究[J].生態學雜誌,1989,(6).

[113]鄒運鼎,王弘法,張永熙,趙昌平.棉花苗期棉蚜捕食性天敵優勢種的評定[J].安徽農業大學學報,1989,(1).

[114]趙敬釗,馬安寧.四種微蛛卵袋的形態和護卵習性的觀察[J].四川動物,1989,(3).

[115]李代芹,趙敬釗.幾種微蛛生育力和繁殖力的比較研究[J].四川動物,1989,(2).

[116]章炳旺,鄒運鼎.棉田蜘蛛空間分布型的研究[J].植物保護,1989,(5).

[117]吳紹琦.稻田蜘蛛的種類及其消長分析[J].植物保護,1988,(4).

[118]李學新.蜘蛛在桑園中的天敵作用[J].植物保護,1988,(1).

[119]李代芹,陳建,趙敬釗.套用血清學方法檢測棉田蜘蛛捕食棉蚜的研究[J].湖北大學學報(自然科學版),1988,(4).

[120]李代芹,趙敬釗.炭凝集試驗和皂土凝集試驗在研究棉田蜘蛛捕食效應中的套用[J].湖北大學學報(自然科學版),1988,(2).

[121]羅曼弟,郭文鶯,李曉艾.蜘蛛胚胎細胞染色體的初步研究[J].湖北大學學報(自然科學版),1988,(1).

[122]文禮章.兩種蜘蛛對稻縱卷葉螟幼蟲及飛虱的捕食量觀察[J].昆蟲天敵,1987,(2).

[123]郭劍雄.草間小黑蛛對茶葉蟬的捕食作用[J].茶葉科學技術,1987,(4).

[124]瞿漢忠,黃允龍,吳榮祥.棉田蜘蛛種群動態及其保護利用的研究[J].昆蟲天敵,1986,(3).

[125]李實福,鄒漢玄.草間小黑蛛生物學特性的初步研究[J].動物學雜誌,1985,(5).

[126]金翠霞,吳亞.稻田蜘蛛對飛虱、葉蟬的控制作用及其與食量的關係[J].動物學雜誌,1985,(2).

[127]張根橋.捕食性天敵對棉蚜控制作用的研究[J].昆蟲知識,1985,(3).

[128]吳珍.蘇州主要園林蜘蛛調查初報[J].蘇州科技學院學報(社會科學版),1985,(S1).

[129]趙敬釗.棉田常見蜘蛛對化學農藥的抗性試驗[J].湖北大學學報(自然科學版),1985,(2).

[130]董慈祥,徐成恩.棉田蜘蛛及其保護利用[J].中國棉花,1984,(3).

[131]張格成,李繼祥.柑桔園蜘蛛種類及其種群消長調查[J].中國南方果樹,1984,(4).

[132]紀桐雲.安徽省農業害蟲天敵資源調查簡報[J].安徽農業科學,1983,(3).

[133]李超.草間小黑蛛對棉鈴蟲幼蟲的捕食作用及其模擬模型的研究——Ⅲ.模擬模型的進一步研究[J].生態學報,1983,(2).

[134]陳毓祥.草間小黑蛛生物學特性及其保護利用[J].貴州農業科學,1983,(3).

[135]林冠倫,黃慶華,錢貽雋.化學農藥對草間小黑蛛的影響[J].植物保護,1982,(5).

[136]趙敬釗.草間小黑蛛在棉田的觀察[J].植物保護,1982,(5).

[137]李超,丁岩欽,馬世駿.草間小黑蛛對棉鈴蟲幼蟲的捕食作用及其模擬模型的研究——Ⅱ.捕食者——多種獵物系統的研究[J].生態學報,1982,(4).

[138]李超,丁岩欽,馬世駿.草間小黑蛛對棉鈴蟲幼蟲的捕食作用及其模擬模型的研究——Ⅰ.捕食者-單種獵物系統的研究[J].生態學報,1982,(3).

[139]趙敬釗,劉鳳想.草間小黑蛛的生物學和數量變動的研究[J].動物學報,1982,(3).

[140]趙敬釗,劉鳳想.草間小黑蛛生物學和生態學的研究[J].湖北大學學報(自然科學版),1982,(1).

[141]陳學禮,梁家榮,劉樹法,方道康,沙要軍,朱忠成.稻縱卷葉螟為害損失率與防治指標[J].江蘇農業科學,1982,(7).

[142]劉炳文,周國仕.棉田蜘蛛的保護與利用[J].中國棉花,1981,(2).

[143]肖紅英.利用稻田蜘蛛治蟲試驗總結[J].湖南農業科學,1981,(3).

[144]夏槃,紀淑仁,朱傳典,於春林.吉林地區大豆田蜘蛛考察[J].吉林農業科學,1980,(3).

[145]葉正襄,羅友根.稻田蜘蛛初步研究[J].動物學雜誌,1980,(1).

[146]楊坤勝,陳毓祥,梁修儀,馬健.銅仁地區稻田蜘蛛的初步調查[J].貴州農業科學,1980,(5).

[147]李友才,陳發揚.安徽稻田蜘蛛初步研究[J].安徽師範大學學報(自然科學版),1979,(1).

[148]?.田間蜘蛛的種類和使用農藥對其消長的影響[J].昆蟲知識,1977,(1).

[149]西南農學院植保系生防組.食蟲瘤胸蛛、草間小黑蛛的發生和抗藥性測定[J].動物學雜誌,1979,(3).

[150]?.稻田擬環紋狼蛛的生態觀察[J].動物學雜誌,1977,(3).

[151]趙敬釗.湖北省棉田蜘蛛發生規律的研究[J].動物學雜誌,1979,(1).

[152]趙敬釗.棉田蜘蛛的研究和利用(一)[J].湖北大學學報(自然科學版),1978,(1).

[153]?.紅鈴蟲天敵小花蝽的初步觀察[J].湖北農業科學,1978,(6).