中世紀時期

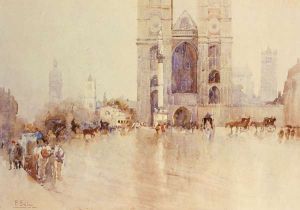

威斯敏斯特大教堂

威斯敏斯特大教堂古英語文學 英格蘭島的早期居民和其他部族,沒有留下書面文學作品。5世紀時,原住北歐的三個部落——盎格魯、撒克遜和朱特——侵入英國,他們的史詩《貝奧武甫》傳了下來。詩中的英雄貝奧武甫殺巨魔、斗毒龍,並在征服這些自然界惡勢力的過程中為民捐軀。它的背景和情節是北歐的,但摻有基督教成分,顯示出史詩曾幾經修改,已非原貌。按照保存在一部10世紀的手抄本里的版本來看,詩的結構完整,寫法生動,所用的頭韻、重讀字和代稱體現了古英語詩歌的特色。

6世紀末,基督教傳入英國,出現了宗教文學。僧侶們用拉丁文寫書,其中比德所著的《英國人民宗教史》(731年完成)既有難得的史實,又有富於哲理的傳說,受到推崇,並譯成了英文。 此後,丹麥人入侵,不少寺院毀於兵火,學術凋零。9世紀末,韋塞克斯國王阿爾弗雷德大力抗丹,同時著手振興學術,請了一批學者將拉丁文著作譯為英文,並鼓勵編寫《盎格魯—撒克遜編年史》,這是用英國當地語言寫史的開始。

中古英語文學 1066年諾曼人入侵,帶來了歐洲大陸的封建制度,也帶來了一批說法語的貴族。古英語受到了統治階層語言的影響,本身也在起著變化,12世紀後發展為中古英語。文學上也出現了新風尚,盛行用韻文寫的騎士傳奇,它們歌頌對領主的忠和對高貴婦人的愛,其中藝術性高的有《高文爵士與綠衣騎士》。它用頭韻體詩寫成,內容是古代亞瑟王屬下一個“圓桌騎士”的奇遇。

14世紀後半葉,中古英語文學達到了高峰。這時期的重要詩人喬叟的創作歷程,從早期對法國和義大利作品的仿效,進到後來英國本色的寫實,表明了英國文學的自信。他的傑作《坎特伯雷故事集》用優美、活潑的韻文,描寫了一群去坎特伯雷朝聖的人的神態言談;他們來自不同階層和行業,各人所講的故事或雅或俗,揭示了多方面的社會現實。同時,還有教會小職員蘭格倫寫的頭韻體長詩《農夫皮爾斯》(一譯《農夫彼得之夢》),用夢幻的形式和寓意的象徵,寫出了1381年農民暴動前後的農村現實,筆鋒常帶嚴峻的是非之感。同樣宣洩下層人民情緒的還有民間歌謠,它們往往是在長時間的口頭流傳之後才寫定的,其中最初見於15世紀抄本的羅賓漢歌謠,描繪了一群農民劫富濟貧、打擊教會僧侶和執法吏的事跡,傳誦至今。

新古典主義時期

18世紀前半葉,英國社會安定,文學上崇尚新古典主義,其代表者是詩人蒲柏。他運用英雄偶句體極為純熟,擅長寫諷刺詩,但以發泄私怨居多。表現出啟蒙主義精神的主要是散文作家,他們推進了散文藝術,還開拓了兩個文學新領域,即期刊隨筆和現實主義小說。

期刊文學是應廣大讀者的要求而興起。斯梯爾與艾迪生兩人有首創之功。前者創辦《閒談者》報 (1709~1711) ,後者繼出《旁觀者》報(1711~1712),將街談巷議和俱樂部里的風趣幽默寫上了期刊。艾迪生的文筆尤見典雅。後來笛福、斯威夫特、菲爾丁、詹森、哥爾德斯密斯等名家都曾主編期刊或為期刊撰稿,可見此風之盛。由於他們的努力,英國式的隨筆得到進一步的提高,題材更廣泛,文筆也更靈活。

更具英國特色而又對歐洲大陸產生重大影響的則是散文小說。笛福的《魯濱孫飄流記》(1719)、《摩爾•弗蘭德斯》(1722)等書把水手和女僕當做英雄人物來介紹,細節寫得十分逼真,雖然書的結構鬆散,作者卻有娓娓動聽的說故事的本領,使讀者始終保持興趣。他的文字口語化,善於繪聲繪形,而又迅捷有力。這些特點,加上笛福對英國城鄉諸色人等的深刻了解,使他奠定了英國現實主義小說的基礎。斯威夫特的《格利佛遊記》(1726)是以諷刺朝政、表現人類的醜惡為目的的寓言,然而作為故事,也是十分引人入勝。他把現實細節放在十分奇特的幻想的情景之中,而幻想也是正在發展中的英國小說所需要的。世紀中葉,理查遜用書信體小說細緻地描寫遭遇不幸的少女的內心,以《克拉麗莎》(1747~1748)等大部頭小說感動了一整代英國和西歐的讀者,法國啟蒙思想家狄德羅稱之為偉大創造力的表現。但在菲爾丁的眼裡,理查遜只是市儈哲學的代表,於是他起而用仿作去諷刺之,其結果卻掌握了寫小說的藝術,於是有了他自己的創作,其中最受稱道的是《棄嬰托姆•瓊斯的故事》(1749),它的人物、風景、場面都是典型的英國式的。作者歌頌真誠、熱心、忠實而又不受傳統束縛的青年男女,全書有一種爽朗、清新的空氣,而又結構完整,把現實主義小說推進到了一個新的水平。當時及稍後還有斯摩萊特、哥爾德斯密斯、斯特恩等人的小說,或擴充了題材,或實驗了新寫法,都有建樹,因此雖然世紀末出現了渲染神秘恐怖的“哥特小說”,但是現實主義已經成為英國小說中的主流,繼續向前發展。 菲爾丁的作品《棄嬰托姆•瓊斯的故事》插圖

出色的散文還見於其他文學品種。詹森的《詩人傳》(1779~1781)是傳記和文論的卓越結合,鮑斯韋爾的《詹森傳》(1791)開闢了傳記文學的新境界,伯克的《論美洲的賦稅》(1774)展示了政治講演術的力量,羅吉《羅馬帝國衰亡史》(1776~1788)更以其深刻的啟蒙主義思想和典麗的文筆成為全歐欽仰的史學傑作。

然而散文之勢雖盛,詩歌並未沉寂,不僅有世紀初的蒲柏和湯姆遜在創作,就是一些散文名家,如斯威夫特、詹森和哥爾德斯密斯,也善於寫詩。等到世紀後半葉,感傷主義抬頭,詩歌也復振,出現了揚格的《夜思》(1742~1745)和格雷的《墓園輓歌》(1750)等佳作,反映了英國許多人在產業革命加緊進行中所感到的痛苦和彷徨。珀西編的《英詩輯古》(1765)引起了對古民歌的愛好,於是仿作者有之,偽造者有之,形成一種對中世紀神往的風氣。這時從經濟不甚發達的蘇格蘭傳來了農民詩人彭斯的聲音,他既是舊民歌的整理者,又是新詩篇的創造者,而吟唱的內容則是愛情和自由、平等、博愛的新思想。後者正是法國啟蒙思想的結晶,在80年代之末導致了法國大革命。對這次革命的迎或拒,同情或反對,使英國散文作家發生了嚴重的分裂,但大多數詩人卻在革命初起的“黎明”時刻對人類的未來充滿了希望。在這樣的氣氛中產生了浪漫主義詩歌。

浪漫主義時期

英美文學作品

英美文學作品浪漫主義詩歌的第一個大詩人是布萊克。這個靠鐫版謀生的手工匠人是法國革命的熱烈的擁護者,但又反對它的哲學基礎理性主義,所寫的詩也大異於18世紀的優雅含蓄,而著重想像力和神啟式的宗教感,初期的《天真之歌》(1789)寫得純真,《經驗之歌》(1794)寫得沉痛;後來詩風一變,轉而寫作篇幅巨大的長詩如《四天神》(1804),其中有一套獨特的象徵和神話系統。

大學生華茲華斯和柯爾律治卻經歷了另一種變化,即從擁護法國革命變成反對,於是前者寄情山水,在大自然里找慰藉;後者神遊異域和古代,以夢境為歸宿。兩人的詩歌合集,題名《抒情歌謠集》,於1798年出版。兩年後再版,華茲華斯加了一個長序,認為“所有的好詩都是強烈情感的自然流露”,主張詩人“選用人們真正用的語言”來寫“普通生活里的事件和情境”,而反對以18世紀格雷為代表的“詩歌詞藻”。他進而論述詩和詩人的崇高地位,認為“詩是一切知識的開始和終結,它同人心一樣不朽”,而詩人則是“人性的最堅強的保護者,是支持者和維護者。他所到之處都播下人的情誼和愛”。

這一理論有足夠的實踐作為支持。華茲華斯的小詩清新,長詩清新而又深刻,他的十四行詩雄奇,他的《序曲》(1805)首創用韻文來寫自傳式的“一個詩人的心靈的成長”,無論在內容和藝術上都開了一代新風。柯爾律治另有特長。他的《古舟子詠》(1798)借用了一個充滿了奇幻之美的航海故事,探索了罪和贖罪的問題;他的短詩《忽必烈□》(1816)發掘了詩的音樂美和人心的聯想作用;他的理論著作《文學傳記》(1817)吸收了德國哲學家謝林的論點,對浪漫主義詩歌的特色,尤其是想像力在詩歌創作中的重要作用,作了精闢的論述,使他成為英國文學批評史上最敏銳的理論家之一。

然而這兩人的詩才在短期的閃耀之後相繼熄滅了,另一代詩人在1815年左右起來,把浪漫主義詩歌帶進了更廣闊的境界。拜倫、雪萊、濟慈三人各有特色,但是都忠於法國革命的理想。拜倫是出於對暴政的反感,雪萊是著眼於未來的理想社會,濟慈是由於憎恨這個使“青年臉色蒼白、骨瘦如鬼”的殘酷世界。在藝術上,他們都有重大的創新。拜倫在他的傑作《唐璜》(1818~1823)里一反歐洲舊傳說,把主人公從紈□子弟轉變成熱血青年,讓他兩度橫越歐陸,通過他的眼睛見證了又評論了廣闊的歐洲現實,而作者在本詩里對於口語體的運用又達到前所未有的高峰。拜倫詩如其人,始終為自由而鬥爭,產生了超越英國和歐洲的文化和政治上的重大影響。雪萊的抒情詩情思專注而意境高遠,鼓舞了當時和後世的革命志士;他的哲理詩探討人類解放和理想的男女關係等重大問題,以議論入詩而詩句依然絢爛多采;他有志於復興希臘式的詩劇,在《解放了的普羅米修斯》(1820)里他師法埃斯庫羅斯而又不取其懦弱,重申人的復興的勝利,詩句挺拔,取得了輝煌成就。而濟慈,這個英年夭折的天才,在1819年一年之內,寫出了他幾乎全部最重要的詩篇:《心靈》、《夜鶯》、《希臘古瓮》、《秋頌》、《許佩里翁》,每一篇都使人感染到年輕詩人是怎樣不知疲倦地追求著美,然而這卻只使他更憬然於當時英國無處不見的醜,使他明白“只有那些把世界的苦難當作苦難,而且苦難使他們不能安息的人”才能達到藝術巔峰。正是這對於“世界的苦難”所感到的切膚之痛使得濟慈的詩篇不僅瑰麗,而且深刻。

這一時期詩歌還有司各特、克萊普、莫爾、坎貝爾、胡德等人的作品,總的成就是驚人的。英國文學史上,莎士比亞去世以後,沒有另外一個時期有這樣多的第一流詩人,創作了這樣大量的為後世所珍視的第一流作品。

浪漫主義也有著名的散文作家,如哈茲里特和蘭姆,前者的《時代的精神》(1825)是精闢的文論;後者的《伊利亞隨筆集》(1823)以其風趣、典雅得到了英國和世界無數讀者的欣賞。此外還有《一個英國鴉片服用者的自白》(1821)的作者德•昆西,《幻想的對話》(1824~1848)的作者蘭道爾,都講究風格,喜作“美文”。德•昆西還運用詞句的音韻,試圖在散文中造成詩的效果。與之成為對照的是平民政治家科貝特所寫的《騎馬鄉行記》(1830),結合對民生疾苦的觀察和美好山水的感興,表明樸實有力的平易散文仍在發展。

散文的更大成就見於小說。原來以寫詩出名的司各特從1814年起寫了27部長篇歷史小說,用雄邁的文筆再現了蘇格蘭、英格蘭和歐洲歷史上的一些有突出意義的事件,包括人民起義、民族矛盾、宗教衝突和近代國家在反封建的鬥爭中的建立,展示了歷史的進程,刻劃了眾多的英雄人物,留下了《威弗利》(1814)、《羅布•羅伊》(1817)、《米德洛西恩的監獄》(1818)、《艾凡赫》(1819)等名著,不僅創建了一個新的小說部門,而且對英、法、德、意、俄、美等國的小說寫作產生了影響。同樣有影響的,特別在英語國家的讀者當中,是女作家奧斯丁。她一共寫了6部小說,都以鄉下紳士家女兒的婚姻為主題,用筆細膩而略帶嘲諷,寫出了真愛情的可貴,偽善的可笑,創造了一類有見地、有個性的新的青年婦女典型,而小說結構勻稱,組織緊密《傲慢與偏見》(1813)與《愛瑪》(1815)尤為精心之作。 小說在19世紀40至50年代得到更大的發展,這也是英國國內階級鬥爭激化的時期。列寧稱為“世界上第一次廣泛的、真正民眾性的、政治性的無產階級運動即憲章運動”帶來了憲章派文學。同時科學技術在加快發展,達爾文的劃時代的進化論給了傳統信仰以猛烈衝擊。在宗教界內部,出現了圍繞“牛津運動”的論爭。在政界和輿論界,圍繞穀物法和“英國現狀”問題展開了時間更長的論爭。論爭鍛鍊了散文。正是在這個多事之秋,散文文學成果纍纍,卡萊爾的《法國革命》(1837)和《過去和現在》(1843)、麥考萊的《英國史》(1849~1861) 、羅斯金的《威尼斯之石》(1851~1853)、穆勒的《論自由》(1859)等便是明證。讀者層也在急劇擴大;不少新刊物問世,開始了逐期連載長篇作品的作法。

這樣的環境和氣氛使小說作者更加關心社會上的重大問題。狄更斯最初用幽默風趣的筆觸寫了《匹克威克外傳》(1837),使人們感染到他的樂觀主義;而不過兩年,他就在《奧列佛•特維斯特》(1838)里寫孤兒的苦難和倫敦賊窟的黑暗;進入40年代,他又寫了一系列小說揭發崇拜金錢的罪惡後果,其中《董貝父子》(1848)尤為深刻;《大衛•科波菲爾》(1850)是一部充滿人世滄桑之感的成熟作品;接著而來的《荒涼山莊》(1853)、《艱難時世》(1854)與《小杜麗》(1857)則更見陰鬱;《雙城記》(1859)強烈地譴責了法國貴族的殘酷,也表達了作者對於人民採取暴烈行動的戒懼;60年代的《遠大前程》(1861)寫的是前程渺茫,而《我們共同的朋友》(1865)則用巨大的垃圾堆來作英國社會的象徵。象徵手法的更多使用和對於小說結構的注意是他後期小說的特點,表示了他在小說藝術上的發展;然而他最吸引讀者的依然是他一貫保持的優點,即真實的細節與詩意的氣氛的結合,幽默、風趣與悲劇性的基本人生處境的結合,具體情節與深遠的社會意義的結合。這些結合,加上他對於語言的莎士比亞式的運用,使狄更斯的小說不僅內容豐富、深刻,而且以其藝術上的創新對歐洲現實主義小說的發展作出了獨特貢獻。

同樣關心社會問題但在範圍與寫法上不同於狄更斯的還有一大批別的作家。 薩克雷的《名利場》(1847~1848)是另一部有長遠吸引力的巨著,用文雅的筆法諷刺了上層社會的貪婪和欺詐,而他的《亨利•埃斯蒙德》(1852)則發揚了英國歷史小說的優良傳統。1847至1848年間是英國小說的“奇蹟年”:除了狄更斯的《董貝父子》和薩克雷的《名利場》外,還出版了夏洛蒂•勃朗特的《簡•愛》,埃米莉•勃朗特的《呼嘯山莊》,蓋斯凱爾夫人的《瑪麗•巴頓》。更多女作家的出現是一個值得注意的現象,而她們各有特長:蓋斯凱爾夫人用同情的筆調寫工人鬥爭;勃朗特姊妹一個把倔強、有個性的家庭女教師放在小說的中心,讓她對有錢的小姐們發出抗議的聲音;另一個則用熾熱的情感寫愛與恨的故事,以荒涼的約克郡的野地為背景,情節中充滿40年代特有的嚴厲性。稍後,另一個女作家喬治•艾略特寫了一系列剖析倫理問題的小說,其中充滿田野景色的《弗洛斯河上的磨坊》(1860)是一動人的悲劇,而她的晚年作品《米德爾馬奇》(1871~1872)則又以缺乏愛情的痛苦的婚姻生活為中心,細緻、深入地描寫了一整個小市鎮的形形色色的人物。此外,這一時期里還有迪斯雷利寫貧富對立的兩個英國的社會小說,里德和金斯利寫為社會改革服務的揭露小說,特羅洛普寫小鎮故事和以內閣和議會為中心的政治小說,科林斯寫對狄更斯也產生了影響的偵探小說,都留下了出色作品。 進入19世紀的後30年,英國小說依然活力不衰,題材範圍繼續擴大。梅瑞狄斯的《利己主義者》(1879)細緻地分析了英國紳士在婚姻問題上的虛妄的自信,而他的《維托利亞》(1867)和《克勞斯威的黛安娜》(1885)又描繪了一類參與政治鬥爭的新女性;勞瑟福德在《皮市巷的革命》(1887)里寫相信“異議派”教義的手工業者,勃特勒在《眾生之路》(1903)里寫維多利亞時期中產階級的冰冷無愛的家庭生活,威廉•莫里斯在《夢見約翰•保爾》(1888)里懷念舉行1381年起義的壯士。

現實主義文學時期

現實主義是文學藝術的基本創作方法之一,其實際運用時間相當早遠,但直到19世紀50年代才由法國畫家庫爾貝和作家夏夫列里作為一個名稱提出來,恩格斯為“現實主義”下的定義是:除了細節的真實外,還要真實的再現典型環境中的典型人物。(1888年4月初致瑪.哈克奈斯信)

在文學藝術創作中,現實主義是與浪漫主義並駕齊驅兩大思潮,其注重事實或現實;不受理想主義、臆測或感傷主義影響的客觀過程;客觀地而不憑感情地去處理思想和行動,反對一切不切實際或空想的性格。

超現實主義時期

超現實主義是20世紀20年代興起於法國的現代資產階級文藝思潮,也是第一次世界大戰後在法國出現的一個文學藝術流派,它的追隨者遍及美國、比利時、瑞士、德國、南斯拉夫、希臘、美國、墨西哥、巴西、日本及非洲。

超現實主義是從達達主義發展而來的。達達主義由特里斯唐·查拉於1916年在瑞士的蘇黎世創立。“達達”一詞是全無意義的。它實際上是主張推翻一切傳統的寫作技巧,完全打亂人的思維表達方式,企圖以毫無意義的文字堆積取得驚人的效果。達達主義沒有系統的理論,也沒有成功的創作,只存在了短短的幾年。

超現實主義一詞最先是在阿波利奈德一個劇本序(1917)中提出的:“人當初企圖模仿行走,所創造的車輪子卻不象一條腿。這樣,人就在不知不覺中創造出超現實主義。”

1919年,安德烈.布勒東和保爾·艾呂雅、路易.阿拉貢等創辦了《文學》雜誌,進行了超想實主義的實驗。1924年法國作家布勒等人在巴黎創立“超現實主義研究室”,並發表《超現實主義宣言》,創辦《超現實主義革命》雜誌,宣布了這一流派的思想傾向和藝術觀點。他們以柏格森的直覺主義和弗洛伊德的精神分析學說為哲學基礎,否定文藝反映現實生活的基本創作規律,鼓吹超越現實,超越理智,用“自然寫作”的方法(即不受理性、道德準則制約的寫作法)來表現思想的真實活動。他們相信夢幻的下意識比事實更能表現出精神深處的真實,因此提出要挖掘久受壓抑的下意識世界,使之居於主宰的地位。超現實主義作品大多雜亂無章,荒謬混亂,有的甚至用晦澀難懂的符號來代替文字,反映了當時歐洲青年一代苦悶彷徨和找不到出路的狂亂不安的精神狀態,除布勒東外,這一流派的代表作家還有法國的艾呂雅和阿拉貢、英國的托瑪斯等人。

至1930年為止的整整十年,是超現實主義的興盛時期。隨後,超現實主義的陣營產生了分裂,阿拉貢和艾呂雅先後退出。

在理論上,超現實主義提出了一套文學主張。它的理論依據來自弗洛伊德的潛意識學和關於夢的闡釋。超現實主義認為,文學藝術要在人的複雜性後面發現它的統一;現實的表面不足於反映實現本身;超於現實之上存在著“某種組合形式”,這種形式能達到事物的本質。這種形式之一是潛意識,另一種就是夢。潛意識,反映了人的靈魂和世界的內在秘密;表達了潛意識,才能達到人對自己的完全意識,才能解釋現實世界的動因。夢,把人秘而不宣的東西完全剝露出來,既顯示了過去和現在,也預知著未來。

超現實主義者極端強調人的內在意識的重要性反映了他們對外在世界的一種厭倦情緒。他們自我標榜是“精神的反叛者”,並要以他們的作品去實現這場“血腥的革命”。否定西方文明,中止人們的現存關係。所以,他們的言論既有不滿現實的一面,又深深打上了虛無主義和無政府主義的烙印。

超現實主義在藝術上還提出要注意幽默的手法,認為有了幽默表明作家不向社會偏見屈服,這種手法是“絕望的面具”。因此,超現實主義的作品具有對一切事物採取笑謔態度的特點,被稱為“黑色幽默”。超現實主義還提出追求“神奇”、“奇特”的藝術效果,他們的創作寓於各種不同的令人預料不到的形象比喻,故他們的作品都有意象豐富新穎的特色。但在很多場合下,由於比喻過於龐雜,想像過於離奇,又往往導致怪誕、晦澀和不可理解。最後,超現實主義主張自動地“記錄思想,摒棄理智的一切控制,排除一切美學和道德的考慮”,為此,採用了一種“自動寫作法”,既把夢幻和一剎那間的潛意識記錄下來,而不考慮文學之間的聯繫和美學效果。但超現實主義的這種嘗試並沒有取得“解放詩歌”的預期效果,反而使他們的大多數作品不可卒讀。

超現實主義存在的時間較長,這個流派頗有吸引力和生命力,不少的現代派都受其理論影響並加以發展。

後現代主義文學

後現代主義時期是第二次世界大戰之後西方社會中出現的範圍廣泛的文學思潮,於20世紀70-80年代達到高潮。無論在文藝思想還是在創作技巧上,後現代主義文學都是現代主義文學的延續和發展。主流學術界曾經不區分“現代”和“後現代”兩個概念,但由於二戰之後文學發展的特徵已經遠遠超過了傳統的“現代主義”所能涵蓋的範圍,因此將後現代主義文學看作一個獨立的文學思潮,和古典主義、浪漫主義、現實主義以及現代主義並舉。