介紹

花生褐斑病,是世界花生產區最嚴重的葉部病害之一,主要危害葉片,嚴重時危害葉柄和莖桿。 主要發生於花生生長前期和中期,引起早期落葉,降低植株光合作用效率,影響養分積累而導致減產。

主要症狀

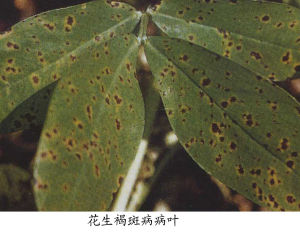

花生褐斑病,又稱花生早斑病。主要為害花生葉片,初為褪綠小點,後擴展成近圓形或不規則形小斑,病斑較黑斑病大而色淺,葉正面呈暗褐或茶褐色,背面呈褐或黃褐色,病斑周圍有亮黃色暈圈。濕度大進病斑上可見灰褐色粉狀霉層,即病菌分生孢子梗和分生孢子。葉柄和莖稈染病,病斑長橢圓形,暗褐色。

症狀識別

發病初期,葉片上產生黃褐色或鐵鏽色、針頭狀小斑點,隨著病害發展,逐漸擴大成圓形或不規則形病斑,直徑達1~10毫米。葉正面病斑暗褐色,背面顏色較淺,呈淡褐色或褐色。病斑周圍有黃色暈圈。在潮濕條件下,大多在葉正面病斑上產生灰色霉狀物,即病菌分生孢子梗和分生孢子。發病嚴重時,葉片上產生大量病斑,幾個病斑匯合在一起,常使葉片乾枯脫落,僅留部3~5個幼嫩葉片。嚴重時葉柄、葉托、莖桿也可受害,病斑為長橢圓形,暗褐色,中間稍凹陷。

發生規律

花生褐斑病

花生褐斑病發生1.品種。一般蔓生型品種或半蔓生型品種較直立型品種感病。晚熟品種往往,發病重。2.氣候。降雨及濕度是決定病害發生輕重的主導氣象因素。高溫高濕有利於病害的發生蔓延。

病原

CercosporaarachidicolaHori稱落花生尾孢,屬半知菌亞門真菌。子座多散生於病斑正面,深褐色。分生孢子梗叢生或散生於子座上,黃褐色,具0-2個隔膜,不分枝,直或微彎,大小38-108×3-6(μm),具5-7個隔膜,基部圓或平切。有性態為MycosphaerellaarachidisDeighton稱落花生球腔菌,屬子囊菌亞門真菌。子囊殼近球形,大小47.6-84×44.4-74(μm);子囊圓柱形或棒狀,大小27.0-37.8×7.0-8.4(μm),內生8個子囊孢子。子囊孢子雙胞無色,大小7.0-15.4×3-4(μm)。

發病條件

侵染循環、發病條件病菌以子座、菌絲團或子囊腔在病殘體上越冬。翌年條件適宜,產生分生孢子,借風雨傳播進行初侵染和再浸染。菌絲直接伸入細胞間隙和細胞內吸取營養。一般不產生吸器。該菌生育溫度範圍10-33℃,最適25-28℃。氣候多雨潮濕,發病重。該病發病較早,嫩葉較老葉發病重。

防治措施

花生褐斑病

花生褐斑病2、加強田間管理,增施磷鉀肥,應嚴格控制氮肥供給量,雨後清溝排漬,降低田間濕度,在花生生長期應及時噴施促花王3號,抑制主梢瘋長,促進花芽分化;在開花前期、幼果期、果實膨大期噴施地果壯蒂靈使地下果營養輸導管變粗,提高地果膨大活力,增加花生的產量。

3、藥劑防治,如發現田間病株應及時拔除並帶出田間集中燒毀,隨即噴施針對性藥劑(如50%多菌靈可濕性粉劑、0%甲基硫菌靈可濕性粉劑)進行防治,每隔10~15天噴1次,共噴2~3次,兩種交替施用,並配合噴施新高脂膜增強藥效。

(1)選用花39、68-4、8130、魯花11號、魯花13號、魯花9號、群育101、P12、花17等較抗病的品種。

(2)其它方法參見花生葉斑病,藥劑防治要適當提前。