簡介

艾斯萊本和維滕貝格的馬丁·路德紀念地

艾斯萊本和維滕貝格的馬丁·路德紀念地約500年前,維滕貝格為馬丁·路德提供了推行其宗教改革的前沿陣地,而今天,維滕貝格以馬丁·路德為她最為驕傲的城市之子。當然,在宗教改革運動中與之並肩作戰的菲利普·梅蘭希通和老盧卡斯·克拉納赫等人也讓這座小城更加熠熠生輝。維滕貝格距離柏林西南約100公里,城市不大,十分安靜。

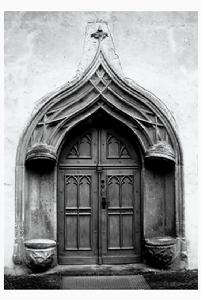

王宮教堂是遊客們最先到達的一站。這扇教堂的側門,今天人們稱之為論綱門,1517年10月31日,每天路過教堂的人們發現這扇門上被貼上上了一張辯論提綱,這就是馬丁·路德的95條論綱。由此掀開了宗教改革的序幕。教堂後來曾經兩次毀於大火,為了紀念宗教改革,維滕貝格從新修建了教堂。教堂內部真實的還原了16世紀的原始風貌......

產生宗教改革的背景

王宮教堂

王宮教堂馬丁·路德1483年11月10日生於德國艾斯萊本,父親是當地一小礦主,後來成為該市的議員。路德是九個孩子中的第八個。嚴格而充滿愛心的父親,非常重視對路德的教育,並送他到大城市就學。之後在父親的支持下,路德進了一所有名的大學學習法律,看似前途似錦,但就在此時他卻開始深深迷上了宗教,並為此毅然放棄學業,到修道院中去當了修士。 1508年起,馬丁·路德在維滕堡大學擔任神學教授,其間曾週遊各地﹐到過羅馬,耳聞目睹羅馬教廷和教會的腐敗黑暗,產生了改良教會的思想 。

說起宗教改革,就不能不提“贖罪券”:羅馬教會宣揚,人死後靈魂要想升入天堂,必須由教士履行宗教儀式。1517年,教宗利奧十世以修繕梵蒂岡聖彼得大教堂為藉口,諭令出賣“贖罪券”,說是有罪的人,只要花錢買了“贖罪券”,死後靈魂就可以升入天堂。為了增加銷售量,贖罪券教士宣傳說多買贖罪券不僅可以預先豁免今後犯的罪行,而且可以替已死的人買贖罪券,好讓死者的靈魂儘快脫離煉獄、升入天堂。這樣贖罪券無形中就成了犯罪的通行證,並助長了教會中權貴階層的貪瀆和腐敗。

1517年10月31日,路德將反對兜售贖罪券的《九十五條論綱》貼在維騰貝格王宮教堂的大門上。實際上論綱本身並沒有什麼激情的火花,也沒有否認教宗的赦罪權,只是學術的論辯,並提出反對所謂贖罪券的無限擴展。然而這一論綱的發表連路德本人也沒有想到會傳遍德國及歐洲部分地區,從而引起軒然大波。

當時,路德發布《九十五條論綱》並沒有蓄謀的改教計畫和與教皇及公教會分道揚鑣的想法,他仍然忠心的擁護教皇,所置疑的只是贖罪券的功

王宮教堂的“論綱門”

王宮教堂的“論綱門”效和弊端的問題,且想方設法地消除由此產生的不利教宗的言論,但他沒有意識到在他攻擊贖罪券時,其實是攻擊了整個中世紀教會的補贖制度,攻擊了頒發贖罪券的教皇的權力。

《九十五條論綱》的發布,隨之而來的既有贊同的呼聲,也有反對的浪潮,路德不得不站出來為自己的立場辯護。海德堡和萊比錫的兩場大辯論,招徠了許多同僚的加入,同時也使得路德的立場更加的清晰和明朗。路德漸漸地意識到,在同腐敗的羅馬教會進行鬥爭的問題上,妥協是危險的。萊比錫的辯論點燃了這根導火線,路德認為《聖經》是最高的權威,否定了教皇的最高權威,這就意味著他與中世紀權威體系決裂。“這是他對新教思想的最大的貢獻之一,也是他擺脫古代和中世紀基督教思想束縛的最重要標誌之一。”

1520年,路德發表了關於宗教改革的三大論著《致德意志貴族公開書》、《教會的巴比倫之囚》和《論基督徒的自由》,向教皇及羅馬教會公開宣戰。同年,路德關於福音的神學觀大體上告成,這是一套全新的教理,與公教的教義相悖。這三篇論著促進了宗教改革運動,之後路德焚毀教皇通諭、教會法典和論敵的著作,教皇利奧十世宣布革除路德的教籍,雙方正式決裂。

宗教戰爭

維滕貝格——宗教改革先驅馬丁·路德的故鄉

維滕貝格——宗教改革先驅馬丁·路德的故鄉新教是與天主教、東正教並列的三大基督教派別之一,是16世紀宗教改革運動中脫離天主教而形成的各個新宗教,以及從這些宗派中不斷分化出來的各個新宗派的統稱。三個教會的信徒都稱為基督徒。在中國,基督教這一名稱通常單指新教。新教與天主教、東正教在禮儀、組織制度及政教關係等方面都存有差異。新教派別眾多,但以三大主流教派(即馬丁·路德創立的路德宗、加爾文創立的歸正宗和作為英格蘭國教的安立甘宗)為主,路德宗主要分布在德國大部和北歐諸國,包括丹麥、瑞典、挪威、芬蘭等國,歸正宗主要分布在瑞士、荷蘭和蘇格蘭, 安立甘宗主要分布在英格蘭。全世界新教徒約3.6億,三分之二集中於歐洲和北美。

歐洲宗教改革自1517年開始後的100年間,英國、瑞典、丹麥、荷蘭、瑞士和大部分德意志諸侯先後投入新教陣營。新教徒們建立了世界上第一個資產階級共和國——荷蘭共和國,在德意志確立了“教隨國定”的原則,在法國也取得了合法地位。到1618年,天主教徒和新教徒形成南北對立之勢,德意志(包括奧地利、捷克、摩拉維亞等)則成為雙方爭奪的主戰場。雙方都不滿足於現在的局面,宗教鬥爭又與大國爭霸的鬥爭混合在一起,於是便導致了規模空前的歐洲宗教戰爭——“三十年戰爭”。

維滕貝格——宗教改革先驅馬丁·路德的故鄉

維滕貝格——宗教改革先驅馬丁·路德的故鄉在宗教改革中,哈布斯堡王室始終是天主教反改革勢力的急先鋒。哈布斯堡王室在當時兼有神聖羅馬帝國皇帝(奧地利皇帝)、西班牙國王、西西里國王等多個王位,還統治著多個附屬國,並在美洲、亞洲擁有廣闊的殖民地,可以說是半個世界的統治者。哈布斯堡王室不僅想消滅新教改革勢力,還想削弱歐洲其它大國的勢力,成為全世界唯一的霸主。同樣,野心勃勃的法國也容不下哈布斯堡王室,它拋下宗教隔閡,毅然投向新教徒這邊。於是以宗教衝突開始的三十年戰爭,最終演變西歐兩個天主教大國的爭霸。

三十年戰爭開始後,奧地利、西班牙及德意志天主教諸侯組成哈布斯堡聯盟(天主教聯盟),而法國、丹麥、瑞典、荷蘭及德意志新教諸侯也組成了反哈布斯堡同盟(新教聯盟),英國和俄國也站在新教徒這邊。戰爭初期新教聯盟一度連戰連捷,但在1620年的白山戰役遭到慘重失敗後便開始一蹶不振。

在隨後的戰爭進程中,天主教同盟越來越強大,幾個新教大國也先後敗下陣來。如果任局勢發展下去,歐洲宗教改革有失敗的危

維滕貝格——宗教改革先驅馬丁·路德的故鄉

維滕貝格——宗教改革先驅馬丁·路德的故鄉險,德意志可能會被哈布斯堡王室統一,英國、法國也會遭到重創,荷蘭、瑞士、丹麥等新教國家的獨立都很難保證。1639年,法國徹底撕掉中立的面紗,在西班牙、西屬尼德蘭、德意志、義大利等多個方向向哈布斯堡王室發動猛攻。留在德意志北部的瑞典軍隊也重新南進。天主教聯盟終於顯出疲態,西班牙的哈布斯堡王室於1643年敗給法國。此後法國將主力開進德意志南部的士瓦本和巴伐利亞,瑞典軍也進入巴伐利亞。1648年5月,在法瑞聯軍接連取得重大勝利的情況下,哈布斯堡王室終於無力再戰,於1648年10月在《威斯特伐利亞和約》上籤字,三十年戰爭終於結束。

三十年戰爭確立了新教與天主教的平等地位,並通過法律承認了荷蘭、瑞士兩個新教國家的獨立。法國變得更加強大,哈布斯堡王室的奧地利、西班牙遍體鱗傷,德意志遭到非常嚴重的破壞,瑞典、丹麥爭奪歐洲霸權的努力失敗。經過三十年的廝殺,新教徒和天主教徒的版圖幾乎沒有任何變化,唯一可以肯定的是:沒有任何一方有能力統治整個歐洲了。當時的新教和天主教一樣嚴酷而不寬容,是三十年戰爭使大家意識到自己無法將意志強加於所有人頭上。宗教寬容和思想自由得到了一定程度的承認,各個

維滕貝格——宗教改革先驅馬丁·路德的故鄉

維滕貝格——宗教改革先驅馬丁·路德的故鄉教派之間劍拔弩張的局面得到了緩解。

自三十年戰爭之後,歐洲天主教和新教之間的鬥爭漸漸減少,宗教改革的後續戰場轉移到了英國,“清教徒運動”成為17世紀最重大的宗教政治事件。清教徒們堅決要求肅清英國的天主教殘餘,在1640年發動了“清教徒革命”,一度建立清教徒的共和國。王朝復辟之後,英王再次迫害清教徒,宣揚天主教思想。出於對天主教的共同厭惡,清教徒與英國國教徒聯合起來並於1688年發動了“光榮革命”,迎荷蘭執政威廉為英國國王。此後英國又通過了《權利法案》,限制了國王權利,確保了宗教自由,清教徒在英國的合法地位得到承認。而歐洲大陸的宗教布局,從此以後再沒有發生明顯的變化。轟轟烈烈的歐洲宗教改革到這裡就全部結束了。

維滕貝格——宗教改革先驅馬丁·路德的故鄉

維滕貝格——宗教改革先驅馬丁·路德的故鄉美國的誕生

歐洲宗教改革還帶來了另一個意想不到的成果:1620年為反抗宗教壓迫而逃往北美的清教徒,在大洋彼岸建立了自己的家園。100多年後,他們震驚了世界,並不斷發展壯大,成為當今世界上最強大的國家。

路德還是一位多產的作家,他的許多作品都具有廣泛的影響。其最重要的著作之一是《聖經》的德澤本。路德把《聖經》譯成了華麗的散文,對德國的語言和文學都產生了影響。路德也不是完人。雖然他自己是一位宗教信仰的叛逆者,但他卻絲毫不能容忍在宗教問題上和他持有不同意見的人。正是因為路德不容異說的榜樣,才使得宗教戰爭在德國遠比其他國家激烈和殘忍。

此外,他極其憎惡猶太人,他惡毒攻擊猶太人的文章也許為二十世紀納粹迫害猶太人的瘋狂舉動埋下了伏筆。

城市特色

維滕貝格——宗教改革先驅馬丁·路德的故鄉

維滕貝格——宗教改革先驅馬丁·路德的故鄉從王宮教堂沿著古樸的街道前往集市廣場的路上,可以看到一條保存完好的水管系統,潺潺流水輕盈的流經全城。作為宗教改革的發源地,當時的維滕貝格城市發展迅速,為了滿足人們的用水需求,修建了這條人工水管系統。這是阿爾卑斯山以北唯一一條今天仍在使用的水管系統,為維滕貝格增添了幾分特色。

集市廣場的上的聖瑪麗亞教堂,馬丁路德1521年在這裡做了世界上第一個新教布道。教堂里保存了很多珍貴的藝術作品。其中以老、少盧卡斯·克拉納赫的繪畫作品藝術成就最高。

馬丁·路德在推行宗教改革的過程中,需要有強有力的支持者。菲利普·梅蘭希通就是其中的一位,他是一位博學的人,甚至被後人尊稱為“德國的老師”。馬丁·路德性格暴躁,而菲利普·梅蘭希通生性溫和,甚至是懦弱,但是這並沒有阻止他成為路德在宗教改革運動中最親密的戰友。在通往馬丁·路德故居的路邊,這座文藝復興風格的建築,是菲利普·梅蘭希通生活和工作過的地方,最後也是在這裡壽終正寢。現在這裡是一個介紹菲利普·梅蘭希通生平資料的陳列館。

相比而言,馬丁路德故居要大很多,現在這裡已改造成了一個博物館,館中收藏了最為翔實的宗教改革的資料,被聯合國科教文組織定為世界文化遺產。維滕貝格城市不大,現在只有5萬多居民,但因為那場劃時代的運動,因為馬丁·路德,因為菲利普·梅蘭希通,因為盧卡斯·克拉納赫,因為無數為她增光添彩的人物,她注定是座不平凡的城市。

資料顯示,目前德國天主教和新教教徒人數勢均力敵。北部以新教為主,南部則是天主教的地盤。