簡介

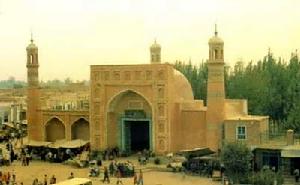

中國伊斯蘭教著名清真寺。位於新疆維吾爾自治區喀什市解放路。“艾提卡爾”是阿拉伯語‘Id(節日)與波斯語Kar(地方)的複合詞,一譯“艾提尕爾”,意為“節日活動場所”。新疆特指穆斯林舉行會禮的大清真寺,宗教教育和文化的中心。該寺始建年代與早期歷史已不可考。相傳該寺址原系阿拔斯王朝大將屈底波所遣阿拉伯伊斯蘭教傳教師的麻札。明正統(1436~1449)年間喀什噶爾統治者沙克色孜,米爾扎後葬於此,其後裔建造了一座小清真寺,即艾提卡爾清真寺之前身。16世紀上半葉,葉爾羌汗國的喀什噶爾統治當局,將該寺擴建為可禮主麻拜的大清真寺。1798年,英吉莎維吾爾族女穆斯林古麗熱娜在前往巴基斯坦途中病故於喀什噶爾,人們以其所遺旅費擴建該寺,並取名艾提卡爾。後經一位名叫卓麗皮亞汗的維吾爾族女布維(依禪派女信徒的通稱)捐資擴建,併購置了約600畝地作寺產。1809年,喀什噶爾阿奇木伯克(官吏名)伊斯坎達爾對該寺進行擴建,增蓋了拱北式寺門,並在院內開掘了人工湖和水渠。清道光年間(1821~1850)喀什噶爾城擴建時,一直處於城外的艾提卡爾清真寺被劃入城內,同時得到全面修葺和擴建,種植了各種樹木,美化了環境。1872年,浩罕入侵者阿古柏下令對該寺進行大規模擴建。除增建了寺院用房、暖室、澡堂、宣禮塔、人工湖之外,還改建了寺門、禮拜殿,重新規劃了全寺布局,方形成今之規模。喀什噶爾的統治者沙尼色孜·米爾扎亦葬於此。初建於明正統七年(1442),嘉靖十六年(1537)改建為作聚禮的主麻清真寺。清代多次整修和擴建,初步形成規模和格局。西部為經學院和沐浴淨室,東部為宣禮塔、尖拱型門樓和禮拜大殿。大殿長160米,進深16米,內有140根綠色雕花木柱,成格線狀排列,支撐白色密肋頂棚。頂棚上有各種花卉圖案的藻井。寺前為艾提卡爾(維吾爾語,意為節日場所)廣場。該寺基本上是阿拉伯式建築,兼有維吾爾族古代建築的獨特風格。外觀雄偉,工藝精細。是喀什地區宗教活動的中心,新疆伊斯蘭教的最高學府。

該寺:占地約25畝。主要由門樓、禮拜大殿、宣禮塔、寺院用房、人工湖等組成。正門東向,門前為以寺命名的艾提卡爾廣場。門樓屬阿拉伯式建築。頂作穹窿式,上建小尖塔。門廳呈八角形,通往院內的兩側各開一拱形門洞。兩座高約18米的圓柱形磚砌宣禮塔,‘聳立在寺院東南和東北隅,塔身由下至上逐層收分,並利用磚砌手法變化形成多種花紋圖形。塔與門樓間以短牆相連。牆與門樓均為淡黃色,磚縫和牆上凹壁全部以白灰勾勒,線條清晰流暢,增加了平面的立體感。禮拜大殿坐落在寺院西端,磚木結構,平頂,長160米,進深16米。由內、外殿和長廊組成。全部採用廊柱式,由158根成網路狀排列的雕花木柱,支撐白色密肋頂棚。頂棚藻井彩繪各種花卉和幾何圖案。院內湖光粼粼,綠蔭婆娑,景色清幽。全寺布局合理,建築工藝精細,裝飾古樸典雅,風格獨特,是我國阿拉伯式伊斯蘭教清真寺建築的典範。禮拜大殿、寺院和艾提卡爾廣場總計可容納近10萬人作禮拜。寺院擁有3000餘畝土地、116間店鋪及果園、水磨等寺產。負有任命喀什市各經文學校教師之權。20世紀50年代以前,寺內曾設有宗教法庭和可供400人住讀的進行初、中級教育的經文學校。寺院管理人員有:海推布(總掌教)、伊瑪目(領禮五番拜),、穆泰瓦列(掌財務)、穆安津(宣禮人)、加爾甫開西(勤雜工)等。自近代以來,該寺一直是喀什市各族穆斯林宗教活動的中心。中華人民共和國成立後,人民政府曾多次撥款進行修繕,面貌煥然一新。現為新疆維吾爾自治區重點文物保護單位。 (馬品彥)