城長方形,周十八餘里,護城河闊十丈,南北各兩門,東西各一門。道路成方格形,街道較寬,有崇義等二十餘街坊;皇家手工業作坊集中於宮城宮廳;宗教場所有承天寺、高台寺、戒壇寺、佛祖院等。城中皇家的宮殿園林占有很大面積,有一定規模的宮城,而一般居民則密集分布於數十個街坊之內,均為低矮的土屋或土板屋。

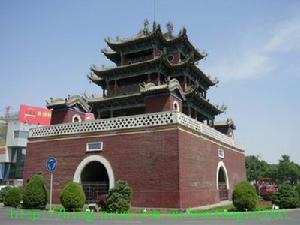

西夏奠基者李繼遷奪取宋靈州後,改靈州為西平府,作為統治中心。其子李德明繼位後,認為西平府地居四塞之地,不利於防守,不如懷遠形勢有利。1020年派遣大臣賀承珍督率役夫,北渡黃河建城,營造城闕宮殿及宗社籍田,定都於此,名為興州。李德明子李元昊(即西夏景宗李元昊)繼位後,1033年又廣建宮城,營造殿宇,升興州為興慶府。並於此正式立文武班;建立西夏統治機構。築台城南,於天授禮法延祚元年(1038)十月十一日在此受冊,即皇帝位。西夏曆代皇帝皆以此為都城。

興慶府作為西夏王朝國都的便利條件很明顯。 從軍事地理形勢看,西夏原來的根據地銀、夏一帶,東南是北宋王朝領土,東北為強大的遼國,不但向外發展受到很大的限制,而且周圍靠近宋、遼邊防重鎮,軍事上易受威脅,而興慶府地域,水草豐美,地饒五穀,宋、遼勢力無法對這裡進行有效控制。從交通地理位置看,興慶府“北控河朔,南引慶涼,據諸路上游,扼西陲要害”,其地理形勢比銀、夏一帶優越得多。從經濟環境看,興慶府周圍地區農牧業比較發達,黃河流域相對穩定的引黃灌溉農業可以保證城市的軍需民食。除了原有的唐徠、漢源古渠等灌溉之利外,元昊時又修建了賀蘭山東麓沖積平原上長達200餘里的“昊王渠”,使興慶府四郊的農牧業生產有了更大發展,成為西夏境內的糧食基地和重要牧場之一。

西夏崇宗李乾順時期進行修建,主事者為梁國正獻王嵬名安惠。先後建有戒壇寺、高台寺、承天寺等。13世紀初,蒙古兵進攻西夏,退兵後,桓宗純佑修復被破壞的城堡,大赦境內,改興慶府為中興府。此後的十數年間,蒙古又接連圍逼中興府。1227年,末帝睍出降,中興府也遭到毀滅性的破壞。