成語解釋

與虎謀皮

與虎謀皮【漢字】與虎謀皮

【拼音】 yǔ hǔ móu pí

【英譯】doomed petition like asking a tiger for its hide

【解釋】比喻所謀之事有害於對方的切身利益,終難達到目的。

成語典故

【出處】《太平御覽》卷二○八引《符子》:“周人有愛裘而好珍羞,欲為千金之裘,而與狐謀其皮;欲具少牢之珍,而與羊謀其羞。言未卒,狐相率逃於重丘之下,羊相呼藏於深林之中,故周人十年不制一裘,五年不具一牢。”

釋義

與老虎商量,要謀取它的皮。本作“與狐謀皮”。比喻跟所謀求的對象有利害衝突,一定不能成功。現多用來形容跟惡人商量,要犧牲自己的利益,一定辦不到。

示例

續範亭《學習漫談》:“實際上是做了三十年~的事,幾乎被虎吃了。”

造句示範

1 你和他合作,簡直就是與虎謀皮,是不會有什麼發展的。

2 要日本帝國主義放棄侵華野心,無異於與虎謀皮。

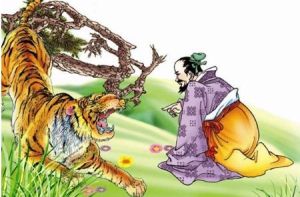

故事

魯國的國君想讓孔子擔任司寇,但群臣均反對,一時拿不定主意,打算跟大臣們商量一下再做決定,正好遇上了左丘明,定公問他:“我想孔子擔任司寇,你看要不要和大臣商量一下?”丘明回答:“孔丘是當今公認的聖人,聖人擔任官職,其他人就得離開官位,您與那些因此事而可能離開官位的人去商議,能有什麼結果呢?我聽說過這樣一個故事:周朝時有一個人非常喜歡穿皮衣服,還愛吃精美的飯食。他打算縫製一件價值昂貴的狐狸皮袍子,於是就與狐狸商量說:‘把你們的毛皮送給我幾張吧。’狐狸一聽,全逃到山林里去了。他又想用肥美的羊肉祭祀,於是去找羊說:‘請幫幫我的忙,把你們的肉割下二斤,我準備祭祀。’沒等他說完,羊就嚇得狂呼亂叫,互相報信,一齊鑽進樹林裡藏了起來。這樣,那人十年也沒縫成一件狐狸皮袍子,五年也沒辦成一次祭祀。這是什麼道理呢?原因就在於他找錯了商議的對象!你現在打算讓孔丘當司寇,卻與那些因此而辭官的人商議,這不是與狐謀皮,與羊要肉嗎?二者有何不同?”

出處《太平御覽》卷二0八引《符子》

詞語辨析

【語法】偏正式;作謂語、賓語、定語;含貶義

【近義詞】海中撈月、枉費心機、水中撈月

【反義詞】行之有效、立竿見影

燈謎

燈謎界將燈謎命題創作稱之為“與虎謀皮”,即按照選定的謎底和謎目,配製謎面。因為燈謎又稱“燈虎”、“文虎”,簡稱“虎”,謎面自然就是“虎皮”了。台灣燈謎界將與虎謀皮稱為“函部”,意思完全一樣。

周朝時,有個人愛胡思亂想。

有一次,他想得到一件狐皮袍子。於是他進城去店鋪挑選。店裡貨色不少,可是價格昂貴。他垂頭喪氣地離開店鋪,因為他拿不出這許多錢。忽然,他突發奇想,連忙出城直奔山林。他找到了狐狸,求狐狸送他一張狐皮。狐狸聽後拔腿就逃,帶著全家藏進深山。這個呆子不死心,又去捉羊討肉吃。羊立刻大呼小叫,領著羊群躲到山坳去了。結果,這個呆子兩手空空,一無所獲。

成語“與虎謀皮”由“與狐謀皮”演化而來。比喻向壞人索取,枉費心機。